我相信我不可能寫小說了。

邊讀著「天堂在另一個街角」邊想,是什麼樣的緣由,讓尤薩著手去研究高更和他外祖母的生平,又是什麼樣的契機,觸動了尤薩想為他們兩人立傳的心思,是否單純的只因為芙蘿拉(Flora Tristán)— 這位社會主義、女權運動和無產階級革命的先驅,以及高更(Paul Gauguin)— 這位半路出家、投身蠻荒、作品筆觸線條粗獷、色彩飽滿豐腴的知名畫家,與尤薩同屬祕魯歷史的一部份?或者是尤薩想藉由這兩人去書寫某些不平凡的關連,譬如對烏托邦的追求,或是文明、野蠻的定義?

故事開始在芙蘿拉生命的最後幾個月,以及高更的最後幾年。我得坦承,芙蘿拉多舛的命運其實我從來不瞭解,甚至做為女權主義先驅的事實,也從未出現在我的認知中。而高更,雖畫風辨識度極高,也早成為藝術史上反文明的象徵,但並不熟,僅止於其中年轉業後定居大溪地的印象而已。所以整部書的閱讀經驗都是驚歎,以及大量的懷疑,包括他們身居週遭往來的人物、起居、經歷和轉折的命運、他們所書所寫、所繪所畫、人事的爭奪與愛恨、憧憬的理想和幻滅等等,到底有幾分真實,又有幾分概屬虛構?

《惡魔窺視》,高更

這問題對芙蘿拉來說並不大,因為她的生平事蹟我全無所悉,即使書中一段與馬克斯(Karl Marx)擦肩而過的際遇讓我低聲驚呼,但此事件應可預期,因為19世紀中葉正是工人階級覺醒,社會主義啟蒙的階段,深入底層社會的女性不僅罕見,形成的風潮和受矚目程度,比之男性有過之而無不及。所以我完全接受尤薩筆下的芙蘿拉,包括她不幸的婚姻、子女和法國不公不義的婚姻制度、祕魯尋根之旅認知到的女性卑微地位、同性戀情領略的性愛歡愉、英國之行對勞工革命的眼界大開、和她一路所行所思寫下的「放逐者遊記」、「倫敦行」、「工會組織」等幾本著作,當然也包括她最後奔走於法國各鄉鎮、宣揚她結合女性與勞工革命的努力。這位可敬可佩的女性,41年的生命歷程和經歷,構成一幅極其精彩的鬥士圖像,尤薩以第一人稱口吻自激自勉,揮灑出一個執著的美麗身影,潑辣又溫柔,弱小但堅毅,勇敢、不屈不撓的追求心中的理想,甚至可拋棄子女不顧。

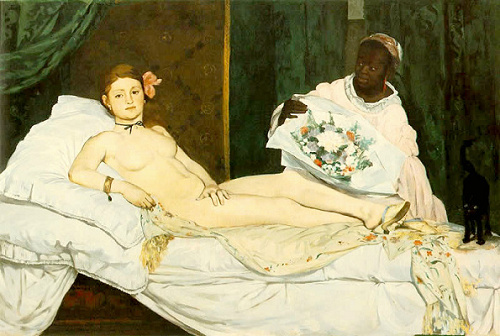

《奧琳匹亞》,馬奈

但同樣的筆法去書寫高更便讓我有些遲疑了,疑問在於,到底尤薩自何處挖掘出高更的所思所感?那些情慾告白和致死的「不可告人的疾病」、「海盜婆子」的性冷感、大溪地的日常生活、陰陽人的性媚惑、「最後一抹的原始,健康、非基督教又快樂的文化社會,對裸體不覺得羞愧,沒有原罪和沈淪……」,是從哪些文獻資料中考據出來?19世紀末、20世紀初的諸多大師輪流現身,馬奈(Édouard Manet)、畢沙羅(Camille Pissarro)、竇加(Edgar Degas),以及與他牽扯一段淵源的梵谷(Vincent van Gogh),孤陋寡聞的我不知如何處理如此多樣的資訊,豐富的藝術人文色彩甚至比畫作更加迷離夢幻。但更重要的是,我對高更的整體印象完全被打破,尤薩筆下的高更不再單純的只是拒絕文明社會、「反璞歸真」的畫家,且因為多了,事實上太多的縱情色慾描述,除了讓我瞠目結舌以外,還得思考,尤薩眼中的高更,是否異於普羅大眾的認知,從一介收入豐裕、錢途遠大的金融市場證券操作員,搖身一變作回歸原始的畫家,其中絕大的契機,竟伴隨著中年以後的性啟蒙?!

至少,尤薩是這麼寫的。當高更仍屬中產階級的一員時,對性並不熱中,但開始接觸、並大量畫畫之後,開始時時懇求妻子讓他為所欲為,只是「海盜婆子」反抗他的性需求。1884年底,36歲的他決定成為專職畫家,放棄保守拘謹的生活方式,投向冒險、創意和脫序,從此性對他來說,不只是愉悅的來源,更是讓他與拘束切斷關係、重獲自由的手段,讓他煥然一新、恢復熱情!書中寫梵谷的這一段十分傳神:

文森大力的握著保羅的手:「我在丹尼爾蒙佛瑞得那兒看到你的《馬丁尼克島》,令人震驚啊!你根本是用陽具在畫畫,不是用筆刷」……那荷蘭瘋子仔細地以各種不同角度端詳這幅畫,並宣稱:「這是一幅好畫,情感真實四溢,像血、像精液!」

《馬丁尼克島》,高更

《馬丁尼克島》屬於高更16幅系列畫作之一,完成在1887年,畫中所展現的豐富區塊色域,是他畫風轉變的一個極大分水嶺,並因此預告了爾後的大溪地風格,可以說,1887年的馬丁尼克島(Martinique)一行讓他成為一個擁有獨特風格的藝術家。在這個加勒比海的海島上,高更眼中所有的顏色,大紅、豔黃、深藍、碧綠,如同熟透的熱帶水果相互喧嘩撞擊,而受到熾熱陽光的影響,對性的需索也因此爆發。他時時和一群開鑿運河的工地伙伴一起去嫖妓,做愛的對象不是黑白混血便是黑人女子,豐滿、熱情、大膽,不僅價錢便宜,而且還可以忍受各種殘忍暴力的性虐待。這種做愛方式是高更過去從未體驗過,完全滿足了他的征服心理,也因此解釋了他過去的畫作為什麼如此單調無趣,對照著在蠻荒小島上的放肆大膽。這一點,從梵谷的大力激賞中可完全瞭解,《馬丁尼克島》系列展現的是完全的自由、無羈,大片大片的熱帶色彩,展現的是一個畫家如何接受內心的邪惡、滿足原始需求 —「用陽具作畫」!只不過梵谷與高更的這一段情誼,就如同高更的馬丁尼克旅程一樣不如意,1888年底兩人同居作畫2個月後大吵一架,高更憤而離去,梵谷割耳,2年後梵谷的生命完全燃燒殆盡,但彼時的高更已遠離法國而居住在南太平洋的小島大溪地,繼續探尋他心中野蠻又原始的樂土。

直接評論,這樣恣意揮灑生命、毫不顧忌他人的高更,基本上並不討喜,拋家棄子以追求自我的行事作為也十分不負責,而放浪形骸、飲酒嫖妓、甚至無視自己身染惡疾(大概就來自馬丁尼克島之行),繼續與未成年原住民少女做愛、或意圖染指好友妻子,種種行徑,根本是違反文明社會的善良風俗與基本道德!高更或有他十足的理由:「想要畫出真心,就必須拋棄文明的枷鎖,把心底的野蠻呼喚出來」,只是並非人人如他所想,畢沙羅於高更一度自大溪第返回法國、舉辦畫展後,曾如此勸他:「這些藝術不是你,回到以前的你,你是文明的產物,而且繪畫文明社會的和協是你的職責,而非去模仿原始食肉畫家」。這一席話終究聽不見高更耳中,也幸好聽不見,窮困潦倒、渾身是病的他,仍執意返回大溪地夢土,甚至以為大溪地已遭西方文明污染,前往更偏僻蠻荒的西瓦瓦島,建立屬於他的「歡愉之屋」。客死於斯之後,對他行事作為一向相當反感的當地主教寫下了墓誌銘:「保羅.更高此生唯一值得一提的,就只有他的猝死,他是一名出色的藝術家,卻是上帝和世間所有美好事物的敵人。」

《我們從何處來?我們是誰?我們將往何處去?》,高更

與「上帝和世間所有美好事物」為敵的人不僅僅是高更,也包括了他的外祖母芙蘿拉;不負責任的拋家棄子、為理想而活的也不僅僅是高更,芙蘿拉同樣棄養愛琳,前赴秘魯尋根,而後奔走各地宣揚理念。芙蘿拉與高更雖未曾相見,卻同樣流著反傳統、反權威的血液,也擁有相同的韌性、決心與毅力去完成自我,但兩人的走向截然不同:一個聲嘶力竭的促使社會邁往更合理、更協和的文明烏托邦,一個卻反抗文明的束縛、重歸原始、自然去尋求心中的樂土。這緣由,尤薩並未言明,但可猜測,芙蘿拉之女、高更之母愛琳應該是個重要關鍵。愛琳早年目睹家庭破碎、被父親性侵、跟著母親四處躲藏流離、最後又被拋棄,隱藏多少怨恨心理傳遞給高更?母親為理想奔走的身影,是不是埋下了對這理想的反噬心態?我們讀不到高更在秘魯的成長背景,我們只知道高更的前半輩子循規蹈矩,在中產階級取得功名應該指日可待。但藝術家不是突然生成的,點點香火緩慢引燃,在他的大幅畫作《我們從何處來?我們是誰?我們將往何處去?》中,可以對他在身分認同上揣測出一二,文明或野蠻,人將依歸何處?

天堂或許在另一個街角,但也或許下一步就是地獄,對於勇於邁向人生不同步伐的人,我向你們的勇氣致敬。

文章定位: