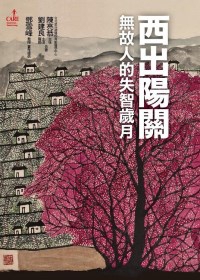

西出陽關:無故人的失智歲月

書名:

西出陽關:無故人的失智歲月

作者:

陳亮恭:

台北榮總高齡醫學中心 / 主任

劉建良:

台北榮總高齡醫學中心 / 高齡醫學科主治醫師

內容介紹:

「讓老人家多動腦去做些事情」這種講法,顛覆傳統的照顧老人家模式,傳統就是人老了,就是要被家人保護照顧、好好的侍奉。

可是照這個講法:「老人家還是要讓他適度的,去靠他自己的能力處理一些事情。」是很不一樣的,這無關孝順與否,而是在幫忙他不要退化的太快。以現在的生活形態來說,所謂的「老來要享清福」,不見得就是享清福,因為太享清福,什麼都人家代勞,自己都不用腦動作,可能很快就失智了。

失智跟老化,真的有很大差別

失智病人當他一開始自覺到有些不對勁了,會推託一個原因掩飾:「這個我不做了。」或是「這個我不想要了。」失智的病人很特別,他不想去做的事,他都會搜尋一個記憶中合情合理的理由給你,讓人信以為真。

預防失智,從心血管健康著手

一提起心血管疾病,大家會想到中風。

可是即便沒有中風,若一個人整體的血液循環不良,造成慢性的腦部的缺氧,就算沒有發生過中風,血管也沒有阻塞,可是在做電腦斷層、或是核磁共振後看起來,腦子整個就是缺氧的狀況。

開這些藥,是為了讓家屬好照顧

失智症的病人在吃些什麼藥?把它攤開來看,很多失智症病人,是那些治療失智症藥沒有吃,可是精神症狀的藥吃了一堆、心血管疾病的藥吃了一堆、促進腦循環的藥吃了一堆……這些藥有沒有明確的療效?

很多醫師開這些藥,是為了讓家屬好照顧,並不是病人因此而變好;如果照顧的家屬對於失智過程是清楚的,其實病人不見得需要用藥物來處理。非常多的研究指證:失智症的病人,如果長期在吃這些精神藥物,他的死亡率會變高!

目錄:

序

醫師,一切都拜託你了 / 陳亮恭

雖然他早已忘記,但我依然疼惜 / 劉建良

緒

鄧雪峰教授似曾相識的全新 / 幾何

第一章:一個生命中的歷程

失智發生,真得跟老化不一樣

享清福,可能很快就失智

有沒有什麼醫療方式,可以反轉

預防失智,從心血管健康著手

開這些藥,是為了讓家屬好照顧

第二章:最近記憶力不好

我失智了嗎

老人都這樣嗎

失智前期狀況,生活功能正常

討論的結果是什麼 / 關於「常忘東忘西」

是憂鬱症還是失智症 / 關於「假性失智」

第三章:輕度失智

理所當然藉口的背後 / 解碼病情

隨身DVD放影機 / 關於「個性改變」

回家的路 / 關於「照護小幫手」

跌怕了 / 關於「走路不穩、跌倒」

高手喔 / 關於「裝病」

教室不見了 / 關於「自我封閉」

第四章:中度失智

看不懂、不會操作了 / 解碼病情

馬王廟坡一號 / 關於「家庭的凝聚力」

麻將 / 關於「投其所好」

輪椅 / 關於「用進廢退」

吃軟不吃硬 / 關於「溝通技巧」

螞蟻 / 關於「生活無法自理,但記憶力仍佳」

第五章:重度失智

無法避免的冷漠 / 解碼病情

哄 / 關於「飲食」

瀑布處方 / 關於「用藥」

我累了 / 關於「黃昏症候群」

想當年吶 / 關於「懷舊治療」

在那遙遠的地方 / 關於「譫妄症」

第六章:失智評量表

AD-8極早期失智症篩檢量表

失智症十大警訊

臨床失智評估量表-CDR

附 錄:失智照護資源

各縣市就診醫院與科別

各縣市長期照護管理中心

相關協會

喘息服務

作者序:醫師,一切都拜託你了

失智症的嚴重性,近年來受到相當廣泛的討論,也有許許多多的書籍、電視節目與電影,再三闡述其需要廣泛關注的各個不同角度。在全球還沒有那麼多八九十歲老人的年代,失智症患者,對多數人來說,是陌生的。所以有很多病程與治療照護的溝通技巧,須要與大家分享。

很多照護政策發展的重點,應該要被提醒的;有很多醫療照護目標,要被實現;對於失智症這樣的疾病,更該要透過「一個生命歷程」的角度來探討,這些都構成了再出一本書的理由。

一位長期在我門診的病患,兩岸頂尖、享譽國際的國畫藝術大師──鄧雪峰教授,這六、七年來,我跟著他許多的門生一起叫他們賢伉儷:「老師、師母」,我也真心的把鄧教授視為我的老師,對他失智過程,一路走來的感受,點滴都記在心頭。

老師來就診起初是因為慢性病的治療,而更重要的目的,是師母在書中「幾何」那一篇文章中,所提到的一些症狀。當年老師來就診時的「簡易心智功能評估」(Mini Mental State Examination)約為26分,這在定義上並沒有失智症,而「臨床失智評分」(Clinical Dementia Rating Scale)則在0.5,在在都指出老師並未罹患失智症,但可能已處在一個失智的高風險狀態;這樣程度的認知功能退化,已經造成老師與師母相當的不安。

那時候老師來就診時還相當健談,但情緒上較為不安與低落,可能因為他感覺到自己的狀況正在退步。對於一個過去生活自理能力越好、教育程度越高的人而言,自覺的記憶與判斷力退化,並不是冷冰冰的檢測數字可以呈現的。

慢慢的,老師開始服用失智症的藥物了,也持續的在我門診就醫。老師逐漸退化的狀況,讓師母的壓力也大了起來,師母情緒上的低落與憂心,也慢慢的讓她自己的健康狀況受到影響。

隨著病程發展,老師越來越沉默,我一直鼓勵他一定要好好的畫畫,而師母說:「他畫圖的風格、內容、已經變化到不知道該怎麼形容?」但畫評家看到這些似乎宛如童畫的作品時,還是不免會讚嘆:「在這些簡單線條中,所流露出的功力依然不減當年啊!」

幾年下來,師母有時候陪老師到他最愛的黃山住段時間,有時候在台北,無不希望老師能維持一個穩定的心情與環境繼續作畫;但老師的認知功能,卻猶如過了臨界點之後急速溜滑梯般,一發不可收拾的往下走,但不變的是老師總在看完門診,最後似懂非懂露出爽朗的笑容:「一切都拜託你啦!」這也是這麼幾年下來,老師難得卻固定出現的笑容。

失智症的種類很多種,也因為疾病的病程差異,而會衍生出不同的故事與照護需求,如書中提到的額顳葉失智便是一個較難診斷與治療的疾病,一方面是藥物的療效相當有限,二方面是因為這個疾病所衍生的性格變化,往往讓家人難以接受。

病患似乎都有很合理的說詞與理由,但因為這些病患在記憶上並不見得有很明顯的落差,常常無法讓家屬同意「這是失智的一種」。因為他們感覺到的是一個、個性迥異、但記憶沒有變化的家人,甚至覺得病患完全變了一個人,讓人無法接受。

隨著現代人平均年齡的增加,一個家庭中,父母均為失智症的狀況也不少見了,家庭支持系統好的家屬尚且很難照顧了,更何況一般家庭民眾,要同時照顧兩個失智症病患就難上加難了。

失智症這個疾病的特色,在緩慢退化的過程當中,為人子女的常常很難接受自己的父母,變成比自己的小孩還要小孩,尤其當精神症狀出現的時候,就更無法照顧,有時一個是幾天不吃飯,另一個卻是吃不停,一個整天睡、而另一個卻兩三天不睡覺……

這本書的完成,主要來自許許多多個失智病患與家人的故事啟發,坦白說目前失智症並沒有根治的藥物,延緩失智進展的藥物種類也少之又少,藥物治療的藥效還有些疑慮,而非藥物治療的成效評估,也還欠缺全面性的大規模證據。但是失智症病患的照護,卻是每天每天的挑戰,每天也都不會一樣。

看著自己的父母老去,是一種對生命的感觸,但看著自己的父母或伴侶逐漸失去記憶,從人生往回走的逐步失去一點一滴的能力,這是對生命歷程的「一種剝奪」,格外令人難過,但也更需要善加關心與支持。不過,我們的眼光應著眼於病患依然存在的功能,而不是嘆息已經失去的功能。

外國曾有幾位畫家,因為罹患失智症而逐漸產生畫風轉變,而國畫畫家受失智症影響而改變繪畫風格,目前在世界上卻沒人進行整理。失智症的照護基本上是我們在向病患與家屬學習,但無論如何,失智症應該要針對照顧與照護的部分做更進一步的研究與探索,而不是單純的針對藥物治療。

站在身為醫師的角度,希望看待失智症,要能夠培養對病患生命歷程進展的眼光,對病患記得的事情、或是不記得的事情、先退化的功能、與較慢退化的功能、反覆提及的人名與記憶……多加留心,一切就都變得「有跡可循」了。

謹以這本書,獻給每一個失智症病患與其家屬!

陳亮恭

作者序:雖然他早已忘記,但我依然疼惜

門診有位認真照顧失智父親的兒子,他給了我深刻的啟示。

為了失智的父親,他辭去了工作,在家專心地照顧。為了hold住父親僅存的記憶,瞭解不清楚的過去,還特地帶父親回趟大陸做「懷舊之旅」,詢問他印象中嚴謹、認真的父親,過去年少時的點點滴滴。

為了照顧父親,他參加了許多失智照護訓練的課程與團體,了解台灣目前失智照護的現況與問題,認真的自己學習新知,將所學的知識,落實成照顧父親每天的功課。

他有一個本子,裡面放著親人的照片,隨時提醒幫忙父親「認人」;寫著照顧病人一些很重要的事:

.每天要有的運動或遊戲,遊戲是父親耍賴時,變通鼓勵的運動方式。

.記錄身體的狀況,以方便門診時和醫師討論。

.記錄父親喜歡的食物,用以維持他的好胃口。

他深知物理治療跟職能治療的重要性,自己設計許多活動讓他父親進行,所用的東西都不是很昂貴的專業器材,例如沙灘球、沙包、軟式網球、小孩益智遊戲、彈力帶等等,都是市面上簡單就可以買到的東西。經過自己改良或是製作,就可以變成好用的訓練器材,在這經濟不景氣的時候,是一個很好的例子,DIY也可以有好創意。

寫這本書,是希望藉由在門診遇到這些案例,可以讓大家多一點了解,失智患者的心理發生了甚麼事?他們需要什麼?讓沒有失智的朋友,可以藉由這本書,知道失智的人,面臨著什麼樣身不由己的困難,一同來關心失智患者,與體諒辛苦的家屬、或其他身分的照護者。

對於懷疑有輕度智能障礙、或是輕度失智的病患,可以藉由這本書相關章節的內容,了解自己可能遇到的問題,及早做好後續的規劃與準備。對於家中有走入失智病程的家屬,希望本書中提到的各種照護的技巧、應對的觀念……資訊,可以讓大家在照護失智病人的過程中,減少一些挫折,多一點成就感;減少一些壓力,多一點釋放與坦然的面對。

期待所有照護失智長者的朋友們,都可以找到支撐自己走下去的一條路,這條路不只是學會怎樣跟失智長者相處,還能夠讓自己生活,也過得有品質些,不再那麼無助和緊繃。

謝謝用他們的人生經歷,教導我的病人與家屬,沒有他們,就不會有這本書的內容;謝謝鄧雪峰教授與鄧夫人無私地提供畫作,讓整本書增色許多;謝謝大塊文化編輯劉鈴慧小姐耐心的敦促寫這本書,多虧她的整理,這本書才有完整的全貌;謝謝台北榮總精神科李耀東醫師協助整理鄧雪峰教授畫作,並提供專業的建議;謝謝我的太太映竹,在懷孕孕吐時還是陪我一起撰寫這本書,她總是幫我記憶一些我平常不經意想到的點子,且藉由跟她討論,讓我得到很多靈感。

我希望這本書可以在閱讀過程中,對大家有所幫助,那也就達到寫這本書的目的了。希望所有的失智病患與照顧者,都能夠一起互相扶持,一起學習和歷練這樣的人生課題。

祝福大家!

劉建良

記憶的照護者:阿茲海默症的侵略軌跡與照護歷程

書名:

記憶的照護者:阿茲海默症的侵略軌跡與照護歷程

作者:安卓亞.吉利斯 (Andrea Gillies)

現居住於北蘇格蘭,從事寫作、文宣工作、旅行與參考書籍編輯,並為報紙撰寫專欄。二○○九年以《記憶的照護者》獲得獎金高達兩萬五千英鎊的維康信託獎(the Wellcome Trust Prize,此獎頒發給當年度關於健康或醫學傑出小說或非小說)。二○一○年更榮獲以喬治.奧威爾(George Orwell)命名的歐威爾獎(Orwell Prize)。二○一一年百老匯出版社出版美國版。

譯者:許桂綿

曾任出版社人文類叢書編輯,紐約佩斯大學出版研究所研究,譯有《樹的療癒能量》、《印加靈魂復元療法》、《印加大夢》、《雨林藥草居家療方》、《通靈工作坊》、《把孩子的快樂找回來》、《與慈悲的宇宙連結》、《男女大不同:職場輕鬆溝通》(合譯)等書(均由生命潛能出版)。

內容介紹:

記憶決定我是誰!

一趟驚奇的老年失智旅程,一齣勇敢的黑色幽默劇!

讓我們從中思考生而為人的意義……

數年前,身為作家及三個孩子的母親,安卓亞.吉利斯開始了一段苦悶的旅程──成為婆婆南絲的家庭看護。南絲罹患了阿茲海默症,已踏入中期階段。由於家庭人數擴增,她們舉家搬牽到寒冷的蘇格蘭北方,住進懸崖邊一棟維多利亞式大莊園。原本意欲尋求大自然的慰藉、激發小說的靈感,卻弄得一身灰頭土臉。南絲的病情也因遷移而惡化,從理性世界游離,進入失智的混沌現實之中。

本書是作者在冷冷荒野中一長串苦澀的生活日記,她一點一滴記錄南絲病情的每下愈況、所漸次遺失的能力,穿插業餘慧黠的調查與思考,深入揭發阿茲海默症進犯大腦的步步軌跡,不僅吐露照護阿茲海默症病人的心路歷程,更進一步探索人類大腦與意識組成,最後更碰觸到關於本我、靈魂以及「記憶決定了我們是誰」的核心問題。對於身處在此情境之中的家庭,這本書所提供的學習與領悟,將超過你所能想像!

本書特色

失智症即將成為全球人口老化後的一個最重要的公共衛生與社會議題。目前據估算全世界有超過三千五百萬人患有失智症,而且這個數字每二十年就會增加一倍。由於失智症是一個殘酷而冗長的疾病,在患者接受失智症診斷後會有八到十年的漫長照護歷程,許多失智症照護者的故事都是血淚交織而成的。全世界的狀況都一樣:約七成以上的失智症患者都是在家中接受照料,其中六、七成以上都是由單一的照護者來擔負此一重任,而且絕大多數都是無酬的家庭照護者。他們直接承受著一天二十四小時、一年三百六十五天,與患者面對面無可躲藏、無法逃避的壓力,因此在照顧的工作上經常是充滿指責、爭吵而事倍功半、徒勞無功最後飽受挫折,甚至逃避面對照護的工作。《記憶的照護者》(Keeper)這本書就是在這樣的背景之下產生。

作者安卓亞.吉利斯以深厚的寫作功力,樸實幽默的筆觸,深刻記錄婆婆南絲罹患阿茲海默症的發病軌跡以及她個人的照護心路歷程,同時更整理了許多豐富的阿茲海默症相關神經科學資料,讓這本書兼具了優美浪漫的文學性與科學知識性。英文版問世之後即於2009年拿下英國維康信託書獎 (Wellcome Trust Book Prize),2010年更榮獲以喬治‧奧威爾(George Orwell)為名、特別設立獎勵「文學中的醫學」(medicine in literature)的歐威爾獎(Orwell Prize),獲得文學界、新聞界、醫學界一致的感動與好評!

面對「失智世紀炸彈」(Dementia Time Bomb),我們將如何因應?不管您是失智症患者家屬、照護者、衛生福利政策的制定者、執行者或者醫護專業人員,這都是一本萬萬不能錯過的深刻好書,值得向所有關心失智症的朋友們誠摯推薦!

生命潛能文化事業2011年度巨獻,生命學堂系列新書,全書內文再生紙印製,與您共同守護美麗地球、珍惜每一個生命

目錄:

推薦序(謹按姓氏筆劃排序)

難以放手的感人好書 邱銘章

黑色人生劇的重新詮釋 徐榮隆

一場戰役,您準備好了嗎? 湯麗玉

序曲

記憶的照護者

後記

家屬分享 愛的接力賽 杜慧卿

附錄:台灣失智症相關醫療照護及社會資源聯絡表

序 曲 :

你必須到了記憶開始一點一滴流失的時候,才終於恍然大悟,原來生命之所以展現出意義,完全是因為記憶之故。一個欠缺回憶的生命,等於沒有生命。記憶是我們的依恃、我們生存的理由、我們的感覺、我們的行動。少了它,我們什麼也不是。

──布紐爾

人們對於眼前不再出現的事物失去印象,速度之快,令人驚異。一年過去,印象就足以削弱,光澤褪去。沒有記憶的努力,那些在腦海中留下的輪廓幾希矣。而確實,心中似有一瞬間閃現靈光︙︙但誰能保證這不是因為想像力高舉著火把呢?

──拜倫

撰寫這本書的過程,將厚厚一疊日記、隨身筆錄、各類探討心智的書籍,和深刻的內省串連在一起,這項行動本身最後證明了是一件足以照見諸多人內心的事。對我而言,身為一位作家,我實證了「失智症」究竟從我們身上奪走了什麼(答案是,每一件事;我們自以為那些最不可能被拿走的東西)。大腦這一部超級電腦,被安裝在頭顱裡,負責部署各方勢力,四處連結,提示及綜合每一個想法,它的運作方式如此神奇、無與倫比、日以繼夜、完美演出,卻又再平凡不過。沒有什麼事比得上大腦的運轉更為理所當然。

在寫作期間,我發現自己貫注於相當多出其不意的發現、多而廣泛的資訊,鑽進曲曲折折、迷宮般的小巷弄裡。這原本是件令人興奮的事,卻也非常沈痛,因為我是在記錄一個人失智的過程,眼看他們能夠關心的事物愈來愈窄淺,智力和思路遭到多方面的阻斷,心中五味雜陳。親眼目睹這一切的發展,讓我對大腦一生的貢獻突生感激,不得不佩服智力的多樣聯結性和豐富性,從一個點連結到另一個點,各種或許不協調、相互矛盾的念頭銬在一起,總合在一個人身上,而呈現出一幅獨特的內在風景。這本書到了最後,述及的不僅是被照顧者,連照護者內心的敘述也成了一大重點。無論如何,起始的動機是想寫一寫阿茲海默症,以及與患者相處的生活,而這位患者就是我的婆婆南絲。

有多年的時間,我們得以近距離照顧南絲,這個責任若是因彼此住處相距遙遠,壓力將更為巨大。故事發生的地點在蘇格蘭一座偏遠的莊園別墅──一棟宏偉的維多利亞式屋邸。南絲和她行動不便的先生莫利司與我們同住,而我們育有三名小孩。這座別墅十分不尋常,其獨特之處連我都沒設想到,因而也成為這個故事十分重要的角色。這是一棟氣勢雄偉、冷風不時貫入的大宅邸,座落在荒涼、近乎草木不生的突出陸岬上;而我們之所以搬來此地,是為了容納增多的人口。當此嘗試失敗之後,除了搬離之外,別無選擇。有關這個結局,官方說法是,「某一人生階段已完成」;因為任務完成,所以到了離開的時候,但私底下的真相卻是,我們由裡到外被徹底打敗了。

我警覺到,在很多方面,這是一個關於經濟特權的故事。我們負擔得起(能夠說服銀行我們付得起)這幢大宅、半日的看護協助,而當壓力轉為緊迫時(後來確實如此),公婆的狀況也能爭取住進一所完善的照護之家。然而不可諱言,在每週固定的開銷之外,多出額外的看護支出,這一部分我們還正在努力補足中,這個缺口是因為長期以來不得不把工作放在第二順位所導致的結果。

「好吧,那又如何」,你或許會這麼想。你把先生的父母都接了過來,多麼偉大的計畫。在地球另一邊人口稠密的大陸上,三代同堂是常態(亞洲地區三代同堂的照片深深烙印在我的腦海),而這很可能會在我生活的這塊土地上漸漸普及,因為老人照護危機愈來愈嚴重了。事實已經很明顯,這狀況必然困難重重。在英國,有超過八十二萬人罹患失智症,其中三分之二為女性,並且人數還在急速增加中。全世界似乎正捲入一片失智的流行病狂潮。目前全球估計有超過三千五百萬人患有失智症,預估到二○三○年,會有六千五百萬人,到二○五○年,則將超過一億一千五百萬人。等於每二十年增加一倍,那正是為何「失智世紀炸彈」(Dementia Time Bomb)這個名稱開始被引用的緣故。此疾病之所以特別具毀壞性,是因為它不似心血管疾病或癌症,直接威脅性命;它不會縮短人的壽命。這是個殘酷而冗長的病症,大腦內部的變化會在正式診斷出之前二十年,就開始顯現,而在診斷之後,病人的平均壽命則約八年。

阿茲海默症只是眾多失智症狀中的其中一種,只不過到目前為止,最為常見。在英國,受診斷為失智症的患者,有超過百分之六十的人患的是阿茲海默症。BBC新聞過去曾在二○○二年報導過,有百分之四十的人,為了照顧罹患阿茲海默症的親人,必須放棄工作。

我引用這個統計數字,是為了拐彎抹角回答我自己的問題。

究竟為什麼我要寫這本書?一個大公無私的答案是:為了闡述此症不單單只是記憶喪失的問題,而記憶喪失不僅只是記憶喪失,它還導致分崩離析、會對整個無能的社會體系重重踹上一腳。我希望可以帶領大家一瞥失智症的深淵,揭露此一殘酷的事實:對於統計數字中的每一位患者,受苦的不只是他一人,還將牽累一個、兩個、四個或六個人(家庭),他們的生活也受到了摧殘。簡言之,這本書的寫作,是為了對隨之而來的現實狀況帶來一些洞察,特別是其中一種狀況,即政府所提供、實際上卻虛晃一招的家中協助。

問題:政府能理解阿茲海默症是一種使人喪失人性的疾病嗎?

回答:不,否則他們不會拒絕給與較佳的藥物治療,或者因為成本的原因,而限制相關的研究計畫。

問題:尚未經歷過的人能否理解,照護工作也是如此這般剝奪人性?

回答:不,否則政府會提供完善的照護所來安置這些人,而且會是免費的。就如實際情形所顯示,失智症患者在照護所,不如癌症病患在醫院,他們被視為「社會福利的對象」,被索取飯店房租,如果他們擁有存款和房屋,等於是要他們放棄財產,來支付其住宿。

另一方面,寫作本書的自私動機是,我是那百分之四十、覺得工作與照護責任無法兼顧的其中一員,即便我可以在家工作,時而坐在窗邊,時而踡縮在沙發一角,筆記型電腦歪歪斜斜靠在懷裡,還要一邊阻止小孩的干擾。對很多人來說,這或許是應付這種狀況最為理想的工作。然而就我的例子而言,寫作不只是經濟來源,更像是一種無法抑制的心理衝動。這或許是一種精神上的障礙,如果日子一天天過去,卻沒有產出一字半句,我會覺得自己緩緩滑入一種極不舒服的狀態。在這段作為看護的年月裡,這股內在的動機一直存在,覺得有必要生出一些可讀的東西,但除了零星的文章,產出的內容卻跟不上內在的衝動。

在我寫作早期,主要是一些說理的非文學類篇章,接著是一段冗長的養兒育女時期,之後,我原可以擺脫束縛,著手寫一本小說。表面看來,我應是具備了近乎狂躁的旺盛生產力,因而以很快的速度完成了二又二分之一本。我寫得很匆忙,心想「應該可以在這上面賺點收入」(這念頭卻是失敗的保證)。那完成的兩本最後證明是失敗的作品,粗淺、充滿缺陷。至於那寫了一半的小說,終究還是一半;已經中斷、陷入泥淖。文學的繆思離開了我,她走得相當突然,雖然我們之間已經有好一段時間陷入膠著。在這之後,一切還能以熱情和豐沛的說服力寫出的,只有我的婆婆。寫寫有關她的事,支撐我度過那一段創造力黯淡的日子,坦白說,也是避免自己垮掉的辦法。

我也趁此機會鄭重告訴各位,書中人物的名字已經更改,尤其是南絲,甚至我必須正式說明,她是這本「未授權傳記」的主人翁。

全部內容源自未編輯的日記,某些段落包含了相當情緒性的字眼。還有一些部分,我直接使用了先前在報端上發表的一篇有關南絲的文章片斷,所以顯得很直接、具象化,因而引發網路上某些評論員的批評。他們認為我此舉一五一十揭露婆婆的病況,並未得到她的准許,是非常不恰當的。然而她那時早越過了那個點;不可能有任何准許的能力,連早餐要選擇維他麥還是玉米片,都無法決定。除了智能的問題之外,不論我有沒有權力這麼做,他們還是覺得,以如此毫不掩飾的大膽作風披露一個人的衰老過程,並非好品味。柴契爾夫人的女兒卡蘿(Carol)也曾因揭露母親的失智過程而被抨擊,批評者認為,此疾病應該「只留在自家內」;以此論調,不如說,罹患此疾是一大恥辱、是人們該感到羞愧的。我認為,所有這些將親人病症公諸大眾的,並非漠視我們的愛,反而是受到對親人愛的鼓舞。

如今科學界對引發阿茲海默症的原因究竟為何,仍無法百分之百確定,然而研究進展相當快速,說不定到了本書出版時,此一謎題已經揭曉(事實上,過去幾年,各項研究就是以飛快的速度進展,只是未達成任何明顯的成果)。不過有兩點似乎已經確定,阿茲海默症患者的腦內出現兩種奇特的東西:一、β類澱粉蛋白(beta-amyloid)的過度製造。此種蛋白質為大腦所自然製造出來,通常可溶解,在患者腦部卻形成黏稠的團塊,稱為斑塊(plaque)。二、腦細胞內tau蛋白(編注:唸為「陶蛋白」)糾結。這場競賽還在持續進行中,以便最後判別真正的原因為何。

成人的腦中約有一千億個神經細胞,每一個神經細胞看起來就像從土裡挖出來的球莖,延伸出密密麻麻的細根,蘇珊‧葛琳菲(Susan Greenfield)教授曾對此作了一個很好的比喻,她說,想像你的腦中有一座亞馬遜叢林。在占地兩百七十萬平方英里的雨林上,總共約有一千億棵的樹,想像所有的樹木濃縮放進頭顱裡如花椰菜般大小的腦中,一千億棵小樹,形成一座濃密的神經森林。記憶和思想就以電子訊號的形式在森林中穿梭。神經細胞的根稱為「樹突」(dendrite;源自希臘語似樹一般的),其莖幹稱為「軸索」(axon)。訊息透過樹突進入細胞的胞體(cell body; soma),可把樹突想像成前門,然後沿著內部平行的微小管一路穿過軸索,接著從軸索另一端(後門)的突觸末稍(synaptic terminal)出去。接 著訊息輕輕一躍,從一個神經細胞跳到另一個神經細胞。

它是怎麼做到的?關於此又有兩派說法:火星派與湯派。「火星派」認為這是電子的跳躍,「湯派」認為湯才是關鍵。訊息跨越所發生的地方稱為「突觸」。我們可將突觸比喻為港口,眾多神經傳導物質構成化學運輸系統,在此等候。後續的研究顯示,事實上,腦中有電子突觸也有化學突觸,雖然化學突觸遠多過電子突觸。

神經細胞依據個別功能的不同,其樹突和突觸的數量也很不相同,但一般而言,一個神經細胞被認為具有約七千個突觸末稍。

一顆正常的腦,其外形就像一顆去殼的栗子,肥厚發亮、呈淡白色,而罹患重度阿茲海默症的腦則像一顆胡桃,到處可見皺縮的部位,有些部分顯然被吃掉。疾病的發生是漸進式的,對神經森林一點一點侵蝕;在顯微鏡下,破壞的狀況相當怵目驚心。當中有斑塊、呈鏽紅色的蛋白質沈積,干擾了整個訊息運輸網路,還有糾結,看起來像一團糾纏的線,覆蓋在神經細胞外,而事實上它是變形的神經細胞壁,當中的微小管塌陷成為結。當細胞枯萎死亡,組織中出現縫隙,最後留下特徵性的穿孔。美國的研究者以新一代掃描技術觀測,第一次看到活著的阿茲海默症病患腦中的情形,他們發現,此疾病最先從海馬迴(處理記憶的區位)或鄰近海馬迴的組織開始,然後慢慢移至邊緣系統(情緒中樞),接著大約十八個月後,病症蔓延到額葉,也就是主管思考、反映自我的部位。疾病總是從同一個地方開始,然後依循同樣的進犯路線,只是擴展的速度有快有慢。有些部位會整批毀滅,但有些區域,即使就在它旁邊,卻絲毫不受影響。

失智或癡呆(dementia)這個詞,源自de mentis,意為神智喪失,一八○一年在巴黎精神病院首度被引用,近來,它被用來指稱腦部衰竭,如同心臟衰竭是由各種各樣的問題所導致。腦部衰竭的人口相當多,在英國,六十五歲以上老人約有十四分之一患有某型失智症,而八十歲以上者有六分之一。至於今年達到六十五歲的人口,得到失智症的機率為三分之一。這就是問題所在了,大體而言,這是一種老年人的疾病,而要老年人去注意自己的狀況,非常困難。另一方面,在英國,雖然每年用在防範失智症損害擴大及長期醫療照護的經費約二百三十億英鎊(編注:英鎊與台幣換算匯算約為47比1),但研究經費並不充裕。許多未領薪酬的照護者每年約替政府省下一百二十五億。阿茲海默症協會估計,遲發型失智症人口中約有三分之二是在家中接受照顧。

在本書寫作期間,每個人等於只用了六十一鎊(編注:約合台幣兩千九百元)投入阿茲海默症的研究,而在癌症研究上,每個人卻是投入了兩百九十五鎊(約合台幣一萬三千九百元)。然而實際狀況比這更糟,在二○○八年,癌症的研究經費總共約六億英鎊,而失智症的研究經費卻只有五千萬英鎊。在美國,同一年花在癌症研究的經費約為五十六億,而在失智症上卻只有四億。癌症似乎享有文化階級上較高的待遇,雖然這是一種病態扭曲的黑色榮耀。

勇敢的年輕人無法避免、閃亮的影視明星奮勇對抗、許許多多美麗妻子和英姿煥發的丈夫因之結束燦爛的人生,他們的照片屢屢在報章上出現。癌症是記者們爭相報導的題材,他們在此主題上大肆宣揚一種基本論調:如果人生給了你一顆檸檬,就用它作成檸檬汁吧。

罹患失智症的人不會把罹病的過程寫下來,因為寫作不是他們易於做到的事。直到最近,一群獲早期診斷的患者聯合起來、積極遊說,以及作家泰瑞‧普萊契(Terry Pratchett;當代英國作家)開始將此症的神祕向世人大方揭露。一般來說,人們打從心底看輕失智症患者,總認為這是一種衰老的象徵,充滿老人病房的消毒水味兒。

關於此症,普遍存在相當多的誤解,病因不明是導致這些誤解的罪魁禍首,沒有人有把握說出,是什麼引發這樣的問題。我們所能期望的是,儘量保持適度的身材、平日做做動腦的填字遊戲、飲食正確,好免於淪為此症的受害者。然而事情卻又不盡然如此。艾瑞絲‧梅鐸的病之所以引發廣大的注意,是因大家覺得訝異,連如此聰明、清晰、表達流暢的人,竟也罹患阿茲海默症。我們活在一個公然反抗老化、否定人終將老朽的大環境裡,不相信自己會衰老。另一方面,對於癌症與致癌物卻顯出較大的研究興趣,因為它可能發生在三十八歲的壯年人身上,機率不亞於七十八歲的老人;畢竟癌症受害者不分年齡、貧富、胖瘦。對於失智症的最大誤解是,認為這是一種離開世界的美好方式:「患者活在自己的世界裡,覺得相當快樂」,而且「他們對自己即將因此死去毫不知情:在我聽來,這狀況似乎還不賴」。網路上的阿茲海默症論壇裡,曾經有一則故事,述及一位患者到最後一刻仍保持溫和的性情──這是一個相當偶然的例外。這位脾氣溫和的老者從不會帶來麻煩,在尊嚴尚未掃地之前,就面帶微笑地,在床上安詳離去。可惜的是,這不是南絲、不是她的命運。

如果要我用一句話來形容南絲最後幾年的生活,那就是災難;十足的災難、永不停止且無法可解。她明知自己哪裡不對勁、格外地不對勁,但那到底是什麼?她日復一日與內在自我相遇──一連串可怕的遭遇,每一次的遺忘都令她毛骨悚然:一覺醒來,發現自己老了五十歲、而她的父母不見了蹤影;一會兒不認得鏡中的自己;一會兒不認得那些宣稱是她丈夫和孩子的人。極目所見的家具、擺設全然陌生,可是身旁的人卻一再宣稱,這就是她的家。時間莫名其妙地滑了一下,歪歪斜斜的很是詭異。她每一天都在嘗試把身旁的事物拼湊成合理的解釋,麻煩在於,她無法持續專注於問題上、或想辦法找到可能的線索。

她無法前前後後去思索問題。當她離開家、住進照護所,似乎經歷著一種拖長的慢動作式恐慌。自從正式診斷之後,至今已過了八年,而若從症狀開始出現算起,則起碼已過了十一年,但即便經過了這麼長的時間,她還不過處於第六階段。第七階段──最殘酷的最後階段,悄悄逼近了,到了此時,大小便及動作的控制、說話和吞嚥能力都將失去。最後連肺都忘了如何呼吸、心臟忘記如何跳動、各種探索追求嘎然而止。

我曾經在書中某段落裡記下,南絲已失去她的自我──那個在二十年前他人眼中的南絲。那些使她之所以為她的所有特質,皆消失不見了。然而這麼說,究竟意義為何?她當然還是她自己,而不是別人,只是原來的自我已經被改變了;疾病改變了她,或者說,用一種新的特質將她覆蓋。但不管怎麼說,自我究竟是什麼?非得有一致性、連貫性,才算得上是真正的她嗎?她是否存活在健康情形之外、在一千億個腦神經細胞之外?是否還有別種物質將自我的一切涵蓋在內,某種額外、無法界定的,我們稱之為靈魂的東西?如果人的意識不僅自覺到本身的存在,還覺知到過去、未來、在世界文化環境中的角色,覺察到自我內心的希望和恐懼,那麼「意識」如今到底把南絲留在什麼什麼樣的境地?

約翰洛克(John Locke;十七世紀英國經驗主義哲學代表人物)以為,人唯有在擁有記憶時,才成為自己。儘管此一對自我的定義十分古老,但令人驚訝的是,近來竟有相當多的解釋大致同意他的觀點。晚近的例子,如美國作家及哲學家瑪莉安‧華倫(Mary-Anne Warren),她在一九七三年提出,人必須具備以下特性:有意識、理性、能作抽象的思考、能夠溝通、運用自由意志,並且擁有自覺。如果按照這嚴格的定義,那麼任何一個腦部損傷的人都稱不上是人了。而阿茲海默症──時常被誤解為一種心理疾病──更是大腦全面毀壞的終極形式。

唯物論者會辯稱,世界上沒有靈魂這種東西存在,人不過是一種生物性的機器,我們自認為擁有獨特自我的概念,完全是個誤解。看見南絲的自我因疾症而扭曲、忽隱忽現、消逝,很難不被唯物論的想法說服。眼睜睜看著一個人的自我遭受攻擊,不是一件好事,即便旁觀者、內心暗自慶幸自己的幸運,也不樂見這樣的狀況。我們偏好把自己想成是宇宙間的原創體、毫無污點、獨立於這具肉身之外。把人看成一種生物化學合成體、而且除此之外什麼也沒有;思想、感覺全由上億個神經細胞製造出來,當神經細胞死去,自我也跟著死去的想法,顯然深深打擊我們的生存意志。或許如此辯稱會讓自己安慰些:南絲的靈魂、她自我的本質,依舊完好無缺,這一部分在她成為不朽的那一刻即將被釋放、回復。

http://www.books.com.tw/exep/assp.php/Johnsonkuo/exep/prod/booksfile.php?item=0010520075