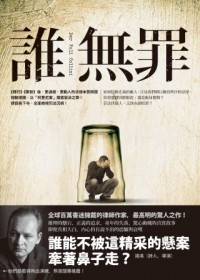

穀雨閱讀:費迪南.馮.席拉赫 《誰無罪》

書名:《誰無罪》Der Fall Collini

作者:費迪南.馮.席拉赫 (Ferdinand von Schirach)

1964年生於慕尼黑,自1994年起擔任執業律師,專司刑事案件。他的委託人包括前東德中央政治局委員君特.沙博夫斯基、前聯邦情報局特務諾貝特.尤瑞次科、工業鉅子、達官顯貴、中下階層人士及常民百姓。

2009年出版處女作《罪行》,引起廣大迴響,德國讀者及媒體好評不斷,售出32國版權。2010年獲《慕尼黑晚報》選為年度文學之星。除了獲頒德國文壇重要獎項克萊斯特文學獎,在日本也得到本屋大賞翻譯小說獎肯定。中文版在台出版亦大獲讀者喜愛,上市未滿一週即登上《蘋果日報》當週統計全台暢銷小說榜第一名,更獲得當年度金石堂「最具影響力好書」之殊榮。2010年第二本書《罪咎》出版,立即登上《明鏡週刊》暢銷書榜冠軍。

《罪行》及《罪咎》獲得百萬書迷擁戴,電影版權皆由《香水》的出品者康士坦丁電影公司買下。2012年上映的改編電影《罪愛妳》由國際知名導演多莉絲.朵利執導,奪下「巴伐利亞國際影展」最佳導演獎,更在柏林影展上大放光彩。改編電視迷你影集則由德國第二電視製作播映。

他的第三部作品、也是第一部長篇小說《誰無罪》出版後,2012年1月,德國聯邦司法部長下令籌組委員會,針對聯邦司法部內與納粹歷史相關的案件審理,進行全面徹查

譯者:薛文瑜

專職德文譯者。譯有《誰無罪》《罪咎》《罪行》《最後的邀請:父予子的告別禮物》《饗宴的歷史》《小心!偏見》《偉大的失敗者》(合譯)等,譯著屢次獲選開卷年度十大翻譯類好書獎。

內容介紹:

吳念真導演說:「等待馮.席拉赫的新書就像等待一個節日、一個女人。」

《罪行》《罪咎》後,更過癮、更動人的法律本質辯證

撼動德國,以「柯里尼案」揭露惡法之罪!使部長下令,全面檢視司法沉痾!

如果侵蝕正義的敵人,正是我們賴以維持秩序的法律,

你會選擇因循服從,還是挺身奮戰?

若法律殺人,又該由誰賠罪?

★德國最會說故事的律師作家,第一部長篇小說!

案外案延伸閱讀!隨書加贈馮.席拉赫短篇作品〈麵包師〉

多年來課堂上他認真學習法律和釋義,努力理解刑事訴訟的一切,

然而直到今天,他才發覺現實竟是另一回事:

原來真正要緊的,是那些受剝削欺凌的人。

柏林豪華飯店裡發生的殘暴命案,在司法世界掀起滔天巨浪。

85歲的財團企業家遭凶手自後腦連開四槍,面目全非。嫌犯旋即自首並詳述犯案過程,但是對殺人動機三緘其口。地位崇高的企業家與甫自賓士車廠退休的模具工嫌犯之間,究竟有什麼深仇大恨?警方毫無線索。

承接此案的辯護律師,懷抱著年輕的壯志,堅持徹查真相,卻發現死者竟是他好友的祖父,更是成長過程中對他情義深重的長輩。情感糾葛、案情膠著,挫敗之餘,辯護律師逐漸踏入險境,卻執意在司法的顢頇巨輪之下,搶救岌岌可危的最後正義……

目錄:

誰無罪

〈推薦序〉鬥智 小野

〈審訂者後記〉白色恐怖下的憲法守護人 許澤天

名人推薦

各界好評

〈附錄〉麵包師 費迪南.馮.席拉赫

推薦序:鬥智

讀過《罪行》和《罪咎》之後,對這個律師作家費迪南.馮.席拉赫充滿了興趣,很期待能讀到他的下一本小說。所以當我收到他的第一本長篇小說《誰無罪》的書稿時,就連忙收進隨身背包內,在搭捷運赴晚宴途中,已經迫不及待的想知道,他這次又有了什麼驚人之筆。

一個常常慷慨奉獻的富豪,被一個叫做柯里尼的陌生人充滿恨意的槍殺了,過程殘暴而毫不留情,之後柯里尼便等待被捕,從此他拒絕再說任何一句話,包括義務為他辯護的菜鳥律師,也無法從他嘴裡挖出半個字來。這個來自義大利的汽車模板工人,看到被害者的慘死照片不但沒有崩潰,連一點情緒也沒有。他反而更加確定對方是徹底死了,彷彿這便是柯里尼人生的唯一目標,之後的人生,他已經完全放棄。作者花了很長的篇幅,描寫被害者被法醫解剖時的每個傷口的細節,大量的專有名詞,讓你無法逃躲被害者的悲慘死狀,你會好奇:作者到底想說什麼?

年輕律師面臨了他自己律師生涯的第一次挑戰,因為替被害人辯護的是一個知名的律師團隊,專門受雇於有權有勢的大人物,不曾有過失敗紀錄。這個有名的律師團隊可以輕易打敗他,也可以用重金收買他,或是高薪錄用他。老實說,這是很通俗的開始,喜歡看推理小說的讀者,會迫不及待的開始和作者「鬥智」。高明的作家是要比讀者更勝一籌的,他要讓讀者以為猜到了結局,但是最後發現,作家設下誤導的陷阱會讓讀者誤入歧途,這才是推理小說的閱讀樂趣。當然我也不例外的開始猜測,例如凶手可能另有其他的人,凶手才是被害人,這是《罪行》裡常出現的主題。或是這個年輕律師最後被對方收買,放棄追求真相,一如《罪咎》裡面的故事中的不公不義。(小心我也在誤導你了。)

後來我在晚宴上遇到了另一位我的作家老朋友,他指了指他的背包說,今天晚上有好東西可看了,他說,現在好看的小說真不多。我也指了指我的背包說,我想我們背包裡的小說是相同的。他不可思議的看著我。沒有錯,真的是同一本。費迪南.馮.席拉赫的新書。那天夜裡,我們各自在家熬夜看完了這本書,兩天後的宴會,我們又相遇了,我們比較誰先猜出故事的結局。其實這篇小說的結局並不太離奇,我們似乎都猜對了。但是這一點也無損於這本小說的可看性。

律師作家費迪南.馮.席拉赫的功力,在於他的文字魅力、情節的鋪陳和段落的剪接。他那如解剖刀般的筆,一刀又一刀毫不猶豫的往人性黑暗處割裂,露出血淋淋的神經和血管,緩緩解釋著黑暗和絕望成形的來龍去脈,創造了一種如停屍間般令人不寒而慄的恐怖氣氛。但是在停屍間外長廊的盡頭,作家還留了一盞不斷明滅的孤燈,讓讀者在淒冷的燈下看到大時代的無奈、童年的溫柔、愛情的美好、法律的虛妄,穿透人世間的種種迷霧。

當你看到了這一切,或是和我們一樣猜到了結局時,猛然抬頭,夜空中尚有一輪皎潔的月亮,讓停屍間不再那麼陰森。只是,夜晚的風真的好冷。摸摸自己的胸膛是熱的,當太陽升起後,我們得認真的活著,因為我們更懂得了「恨」,也學習更加悲憫的看待這世上一切的黑暗、絕望和罪行。

小野

書摘:

1

後來所有人都會記得,包括該樓層的服務生、電梯裡的兩位年長女士、五樓走廊上的那對夫妻,他們都說,那名男性身材高大,而且他們也都提到他身上的那股汗味。

柯里尼上了五樓,搜尋著房號。四○○號的門上寫著「布蘭登堡套房」,他敲敲門。

「哪位?」來應門的先生八十五歲了,但他看起來比柯里尼想像中年輕許多。汗水從柯里尼的背上直往下流。

「您好,我是義大利《晚郵報》的柯里尼。」他含糊報上名字,暗自揣度不知對方是否會要求看他的證件。

「您好,我很期待您的到訪,請進請進。我們最好在這裡做訪問。」老先生對柯里尼伸出手,柯里尼把手避開,他不想對他動手。他還不想。

「我有手汗。」柯里尼一說出口,隨即氣自己講錯話。聽起來很怪,沒人會這麼說,他想。

「是啊,今天的確很悶熱,好像快下雨了。」老先生親切的說,雖然並非如此:房間裡很涼爽,幾乎聽不到冷氣機運轉的聲音。他們走進房內,米白色地毯、深色的木造家具、大扇的窗戶,處處都顯得昂貴又堅固。柯里尼從窗戶看出去,柏林市中心的布蘭登堡門,彷彿近在眼前。

二十分鐘後老先生死了,四發子彈射進他的後腦,其中一發在大腦中轉向、貫穿頭部,半邊臉當場血肉模糊。米白色地毯吸附了死者的鮮血,血染的範圍漸漸擴大。柯里尼把槍放在桌上,站到老先生旁邊,盯著他手背上的老人斑,然後用腳踢死者讓他翻過身來。突然間,他以鞋跟猛踹死者的臉,看著死者,然後繼續猛力的踩。他停不下來,一而再、再而三的用力踩,血和腦漿噴上他的褲管、濺到地毯及床框上。後來法醫鑑定不出凶手踩踏的次數,臉頰、顎骨、顱骨受重擊而碎裂。直到鞋跟斷裂,柯里尼才停下腳來;他坐在床上,汗水沿著臉頰往下流,脈搏慢慢穩定下來,等待呼吸恢復正常後,他在胸口畫了十字便離開房間,搭乘電梯到一樓去。因為鞋跟斷了,他只能跛著腳走,突出的鞋釘刮在大理石地板上。到了大廳,他要櫃檯後方的年輕女子打電話報警,她比手劃腳的提出疑問,柯里尼只說:「四○○號房,他死了。」在他身旁的電子告示牌上顯示著:「二○○一年五月二十三日,二十時,歡樂廳:『德國機械工業協會』」。

他在大廳內的藍色沙發坐了下來,服務生問他是否需要喝點什麼,柯里尼沒有回答,只是盯著地板看。從一樓的大理石地板、電梯到五樓的那排套房,都可看到他的鞋印。柯里尼靜候被捕,這一刻他等了一輩子。他一直保持沉默。

2

「刑事辯護人緊急服務處,我是卡斯帕.李寧律師。」手機螢幕顯示是刑事法庭來電。

「我是動物園區地方法院的審查庭法官柯勒。有一名謀殺案被告沒有辯護律師,檢察機關提出羈押聲請。您需要多久時間才能來到法院?」

「大約二十五分鐘。」

「好,四十分鐘內我會把被告帶過去,請您到二一二室報到。」

卡斯帕.李寧掛上電話。他和許多年輕律師一樣,列名在刑事辯護律師協會的緊急服務名單之中。週末時他們會拿到一支手機,必須隨傳隨到。警方、檢察機關和法官都有這支電話號碼,只要有人遭到逮捕要求律師在場,他們就會打電話來。通常菜鳥律師都是這樣接到第一位客戶的。

四十二天前,李寧才當上律師。第二次國家考試後他遊蕩了一年,穿越非洲和歐洲,多半寄住在從前寄宿學校的同學家裡。幾天前他的名牌才剛掛上大門:「卡斯帕.李寧律師」。雖然他覺得這樣浮誇了點,但還是挺滿意的。這間事務所位在庫坦大街旁小巷的後屋內,有兩個房間,沒有電梯,要找他辯護的委託人得爬狹窄的樓梯上來。但這是李寧的一人事務所,他只需為自己負責。

這天是週日上午,他在辦公室整理了好幾個鐘頭,處處散落著打開的紙箱。訪客座椅是從跳蚤市場買來的,放置檔案的金屬櫃空空如也,辦公桌是父親送給他的。

接獲法官來電後,李寧開始找他的西裝外套,最後在一疊書下方找到。他從窗戶的把手上取下嶄新的法袍,塞進公事包便往外衝。接到電話的二十分鐘後,他便站在審查庭法官的辦公室內。

「我是李寧律師,您好,剛剛是您打電話給我的。」他有些喘不過氣來。

「啊,從緊急服務處來的,對吧?好,好,我是柯勒。」法官起身和他握手。戴著老花眼鏡的法官年紀約莫五十歲上下,身穿鐵灰色的獵裝,他看起來很親切,也許還有點迷糊。但這是假象。

「柯里尼謀殺案。您想先和您的委託人談話嗎?反正我們還是得等檢察官。主任檢察官萊莫斯會親自出馬,雖然今天是週末⋯⋯好吧,本案肯定是會見報的。那麼,您想和他談談嗎?」

「非常樂意。」李寧說。有一刻他在想,這件謀殺案到底有何重要,需要萊莫斯親自出馬;不過,當警衛打開門,這念頭便一閃而逝。門後是一道筆直向下的狹長石梯,羈押看守所內的人犯出了囚室會爬上石梯,被帶到法官那裡。在第一處樓梯平台上,有個高壯的男人倚著石灰牆,佇立在半明半暗之中。他的頭部幾乎完全遮住唯一的燈光,雙手則被手銬反扣在背部。

李寧進門後,警衛鎖上他身後的門,讓李寧和男人獨處。「您好,我是李寧律師。」平台上的空間不大,他們兩人靠得很近。

「法布里奇歐.柯里尼。」男人只看了李寧一眼,「我不需要律師。」

「不,您需要的。根據法律,這類案件必須有律師為您辯護。」

「我不要辯護。」柯里尼說。他的臉特別大,寬寬的下巴,嘴唇抿成一線,額頭突出。「我是殺了那個人。」

「您向警方供述了嗎?」

「沒有。」柯里尼說。

「那麼您現在也應該保持緘默,等我看過卷宗我們再談。」

「我不想談。」他的聲音低沉中透著拘謹。

「您是義大利人嗎?」

「是的,但我在德國已經待了三十五年。」

「要不要通知您的家人?」

柯里尼看也不看他。「我沒有家人。」

「朋友呢?」

「也沒有。」

「那麼我們現在開始吧。」

李寧敲敲門,警衛再度把門打開。審訊室中,主任檢察官已入席,李寧簡短的介紹自己,法官從前方的一疊資料中抽出一份卷宗,柯里尼坐在矮柵欄後方的木頭長凳上,警衛就站在他的身旁。

「請解下被告的手銬。」柯勒說。警衛解開鎖,柯里尼搓了搓手關節處。李寧不曾見過這麼大的手。

「您好,我是今天負責審查本案的法官柯勒。」然後他指著主任檢察官,「這位是主任檢察官,辯護律師您剛已經見過了。」他清了清嗓子,聲音變得冷靜客觀,語氣不帶任何抑揚頓挫。「法布里奇歐.柯里尼,您今天站在這裡是因檢察署以謀殺罪對您提出羈押聲請,這是我得裁定是否發出羈押令的期日。您的德語理解力夠好嗎?」

柯里尼點點頭。

「請說出您的全名。」

「法布里奇歐.瑪利亞.柯里尼。」

「您的出生日期和出生地?」

「一九三四年三月二十六日,義大利熱那亞省的坎波莫羅內。」

「您的國籍是?」

「義大利。」

「戶籍登記在哪?」

「伯布林根市,陶本街十九號。」

「您的職業是?」

「我是模具工,在戴姆勒公司工作了三十四年,最後做到模具師傅。四個月前退休。」

「謝謝。」法官把羈押令放到李寧面前,那是一張雙面的紅紙頭,根據謀殺調查組的報告所寫,尚未簽署完成。法官宣讀羈押令:法布里奇歐.柯里尼在阿德隆飯店四○○號套房遇見尚恩—巴貝堤斯特.麥亞,朝其後腦開四槍致死,至今尚未發表任何供詞,但槍枝上有他的指紋,他的衣服和鞋上有死者的血跡、雙手殘留彈藥的煙漬,而且證人指證歷歷。

「柯里尼先生,您可了解對您的指控?」

「是的。」

「根據法律,您可以對此指控表達意見。您若保持緘默,則不能據此指控對您作出不利判斷。您可以聲請調查證據,例如傳喚證人,也可以隨時和律師商議。」

「我什麼都不想說。」

李寧忍不住一直看著柯里尼的雙手。

柯勒轉身對女書記官說:「請記下:『被告不想發表任何意見』。」然後對李寧說:「辯護律師,您想為被告說些什麼嗎?」

「沒有。」李寧知道,現在說什麼都是毫無意義的。

柯勒法官轉向柯里尼。「柯里尼先生,我對您發布剛剛宣讀的羈押令,您可以針對我的裁判提出抗告或聲請羈押審查。對此您可以和您的律師商議。」他邊說邊簽署羈押令,然後抬頭看了萊莫斯和李寧一眼。「還有其他聲請嗎?」他問。

萊莫斯搖搖頭,把資料收好。

「是的,我要聲請查閱卷宗。」李寧說。

「已記錄下來。還有其他的嗎?」

「我要提出言詞審理式的羈押審查。」

「也記錄下來了。」

「還有我要聲請指派我為被告的辯護律師。」

「現在就要提出嗎?好吧!檢察官可有異議?」柯勒問。

「沒有。」萊莫斯說。

「那就做成下列裁定:在本案訴訟過程中,指派李寧律師為被告法布里奇歐.柯里尼的義務辯護律師。就這樣嗎?」

李寧點點頭。書記官從印表機拉出一頁紙交給柯勒,他快速瀏覽後又傳給李寧。「這是本次開庭紀錄,煩請您的委託人簽名。」

李寧起身,讀完後把開庭紀錄放到被告席圍欄的木質桌台上,木台上有條細繩,末端綁著原子筆。柯里尼不慎扯斷細繩,結結巴巴的道歉後簽署文件。李寧將之交給法官。

「好了,今天到此結束。請法警將柯里尼先生帶回,再見,各位。」法官說。法警再度給柯里尼銬上手銬,和他一起離開審訊室。李寧和萊莫斯起身。

「對了,李寧先生!」柯勒說,「您請留步。」

走到門邊的李寧回頭,萊莫斯則離開房間。

「我不想在您的當事人面前問您,請問您當律師多久了?」

「大約一個月。」

「所以這是您第一次參與羈押宣判?」

「是的。」

「那麼我會睜一隻眼閉一隻眼。但是請您幫個忙,請您環顧一下這個房間,有聽眾在場嗎?」

「沒有。」

「沒錯,這裡沒有聽眾,過去沒有、以後也絕不會有。羈押審查及宣告是不對外開放的,這您知道的,對吧?」

「⋯⋯是的。」

「那麼為什麼您在我的審訊室天殺的穿起法袍呢?」

有那麼一秒鐘,法官看似享受著李寧的手足無措。「好了,下回別再犯了,祝您辯護順利。」他從成堆的文件中拿出下一個卷宗。

「再見。」李寧嘟噥的說,法官沒有回話。

萊莫斯站在門外等他。「李寧先生,星期二您可以到我的辦公室拿卷宗。」

「謝謝。」

「您是不是來我們這裡實習過?」

「對,那是兩年前。我才剛取得律師執照不久。」

「我想起來了。」萊莫斯說,「而現在您接了第一件謀殺案,恭喜。⋯⋯只是這案子八成是沒希望的⋯⋯但,總得有個開始吧。」

萊莫斯道別後消失在側邊長廊盡頭,李寧沿著走廊往出口走去,他很高興終於可以獨處。他盯著大門上方的裝飾,那是一座石膏浮雕:鵜鶘啄開自己的胸部,用牠的血餵養雛鳥。他坐在長凳上,再讀一次羈押令,點燃香菸伸長雙腿。

他曾在一間大型商事律師事務所實習,成為刑事辯護人一直是他的心願。考完國家考試的那個禮拜,他接到四家面談邀請,但他一家都沒去。李寧不喜歡那種有八百位律師的大型事務所。那種事務所裡的年輕人看起來像銀行家,他們考試名列前茅,會去買自己負擔不起的車子,每個禮拜凡能賺進當事人最多鐘點費的就是贏家。這類事務所的合夥人多半離過兩次婚,週末會穿黃色的喀什米爾羊毛衣和格紋長褲。他們的世界建構在數字、董事職位、聯邦政府的顧問合約上,他們會在會議室、機場躺椅和飯店大廳之間無止境的穿梭。對他們來說,如果有案子要上法庭,那就是大禍臨頭。有法官就意味著有風險,但偏偏這才是李寧想要的:他想穿上法袍為當事人辯護,而現在他也如願以償。

3

這個夏天,卡斯帕.李寧在布蘭登堡旁的湖邊租了一棟宅院,這個週日的剩餘時間他都在那裡度過。他躺在湖畔的木板小橋上打盹,望著湖面上的小艇和風帆。回程時他順道去事務所一趟,此刻正聽著第十遍的電話答錄機留言。

「哈囉,卡斯帕,我是尤漢娜,聽到留言請馬上回電給我。」然後她留下電話號碼,這就是全部的留言。他坐在擺滿紙箱的地板上,旁邊就是答錄機,他一直按重複播放鍵,頭靠著牆閉上雙眼。小房間的空氣令人窒息,幾天來城裡的空氣近乎處於停滯狀態。

尤漢娜的聲音沒什麼改變,一如往常般的溫柔,語調總會拉長些。突然間,一切又重現在眼前:德勒斯登的羅斯塔爾區,那栗子樹下的嫩綠、夏天的氣息,當時,他還是個男孩。

—

他們躺在園藝場的平坦屋頂上望著天空,身下的柏油氈非常溫暖,他們用夾克蓋住頭部。菲立普說,他吻了伍莉克,她是烘焙師傅的女兒。

「然後呢?」卡斯帕問,「有沒有更進一步?」

「嗯。」菲立普說,但他不想多說什麼。

以褪色藤條包裹著的保溫瓶擱在他們之間,裡面裝著冷茶,那是菲立普的爺爺從非洲帶回來的。屋內陽台傳來廚娘的呼喚,他們還是躺在那裡不走。這個夏末午後,在菲立普的爺爺種下的老樹樹蔭下,所有事物的步調變得更加緩慢。卡斯帕心想,再這樣下去,我永遠親不到女生。當時他十二歲,菲立普和他在波登湖畔的同一所寄宿學校就讀。

假期不用回家讓卡斯帕很高興,他的父親因繼承而在巴伐利亞州擁有部分森林,從此生活無虞。他隻身住在十七世紀建造的森林管理所,牆壁很厚、窗子很小,暖氣只能透過壁爐提供,處處掛滿了鹿角和鳥類標本。卡斯帕整個童年都在這間屋子裡受凍。夏季時,屋子和父親都透出微微的甘草味,那是一種用來清潔獵槍的巴利斯托油的氣味。巴利斯托油對所有病痛都能派上用場,它可以塗在傷口上,牙疼也可以用,連卡斯帕咳嗽時,都會得到一杯含有巴利斯托油的熱水。他們家裡唯一的雜誌是《獵物與狗》。卡斯帕父母的婚姻是個錯誤,結婚四年後他母親提出離婚,他的父親說,她只是無法忍受他老是穿著雨鞋跑來跑去。後來,他母親跟別的男人交往,他們稱他「暴發戶先生」,因為他戴著一只手錶,它的價格比森林一整年的收益還高。母親和新歡搬到德國西南部大城斯圖加特,還和他生了兩個小孩;卡斯帕則和父親留在森林管理所,直到他去唸寄宿學校為止。當時他十歲。

「好了,我們該走了。」菲立普說,「我餓了。」

他們從屋頂下來,往上走回屋內。

「等下我們要去游泳嗎?」菲立普問。

「我比較想去釣魚。」卡斯帕說。

「的確,釣魚比較好,釣完可以直接烤來吃。」

廚娘責罵他們,說火腿、奶油和麵包早就準備好了。他們向她解釋因為距離太遠所以聽不到她的叫喚,然後他們一如往常在廚房用餐,而不是和菲立普的父母一起待在樓上。卡斯帕喜歡待在樓下,這裡有無數的白色抽屜,上頭以黑色墨水寫著:鹽、糖、咖啡、麵粉、茴香。早上信差來時,他也會來坐在桌邊,將書信送上樓給菲立普的父母之前,他們會先一起看是誰寄來的信,也會看看明信片的內容。

每兩天菲立普就得去補習,這時卡斯帕就可以待在他爺爺漢斯•麥亞的辦公室,有時兩人會在一塊非常古老的木板上玩西洋棋。麥亞對卡斯帕很有耐性,偶爾還會故意讓他贏,並給他一點錢。

漢斯•麥亞一直掌管著家族企業,一八八六年他的祖父創立麥亞公司;二戰後,漢斯•麥亞把它擴大為跨國公司。這家公司生產所有機械,包括外科的儀器、塑膠製品和紙箱。二十世紀初,漢斯•麥亞的父親在城邊買下一大片沼澤地。柏林來的建築師和景觀設計師讓這片區域變乾,建造出一座有街道、碎石子路和森林小徑的公園,園裡還有草坪、異國植栽和栗子樹大道。溪流積聚成三座池塘,最大的那座中央設置了人工島,走過淺藍色的中國式拱橋就可到島上去。園內設有紅土網球場、戶外游泳池、花圃、旅館和一間給司機和家族成員住宿的房子。穿過接骨木花小徑,則可抵達公園後方那座有花飾鉛條窗的橘園宅邸。房舍的主體建築在小山丘上,那是在一九○四年建造的,戶外有寬敞的階梯可通往石製陽台,陽台上有四根圓柱。建築內雖有超過三十間房、側翼還設有六座車庫,但它看起來還是很輕巧且自然融入周遭景觀之中。因為屋內的百葉窗都被漆成深綠色,因此家族的人都稱它為「綠屋」。這名字也的確十分貼切,因為房子的一側覆滿常春藤,屋後矗立著六棵古老的栗子樹,夏天的週末,他們家族的人會坐在樹下共進晚餐。

漢斯•麥亞是羅斯塔爾區唯一會陪伴孩子的人,他會跟他們講解如何建造沒有釘子的樹屋,還有在哪裡可以找到最棒的蚯蚓。有一回他還送給菲立普和卡斯帕有樺木手把的刀子,並教他們如何用它做出哨子,於是男孩們也想像起自己夜裡幫著家族對抗竊賊。那是最後一個只屬於他們的夏天,大人不會管他們,他們也不必為明天憂慮,只擔心魚兒不上鈎和親不到女生。

文章定位: