轉型城鎮組-田園城市理論

授課老師:廖淑娟

社區老師:孫崇傑

組員:龐嵩諺、溫航履、鄭博展、余宜蓁

壹.參與人員介紹

一、社區老師

學歷:

南亞工專

經歷:

台大建築與城鄉研究所

阿罩霧文化基金會

新故鄉文教基金會

現職:

絲田水舌永續生態 執行長

亞洲大學 通識中心 霧峰學授課

二、參與組員

1.龐嵩諺

行動商務與多媒體應用學系 簡稱:商應

一年B班,個性隨和!!

2.溫航履

職能治療系 2A

簡稱:職治系

與ㄅㄓ同班

3.鄭博展

職能治療系 2A

簡稱:職治系

叫我 ㄅㄓ也行

4.余宜蓁

生物資訊與醫學工程學系(生醫系)

我喜歡茶:D。行動商務與多媒體應用學系 簡稱:商應

貳. 議題探討

田園城市理論

為什麼要探討這個議題呢?這是因為田園城市理論跟霧峰學這堂課所探討的光復新村構造相同。

這種田園城市理論,也稱為花園都市或田園都市,是英國的埃比尼澤·霍華德爵士提出的一種將人類社區包圍于田地或花園的區域之中,平衡住宅、工業和農業區域的比例的一種都市計畫概念。

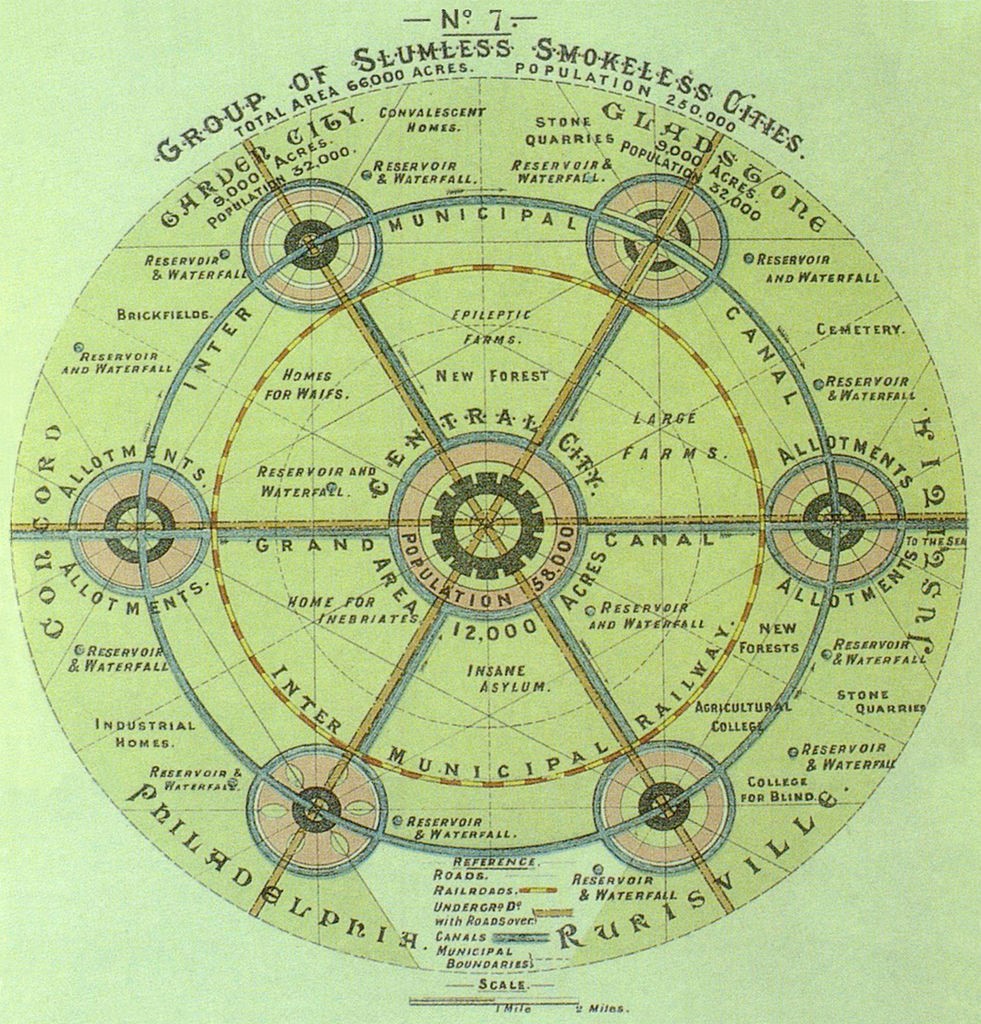

受烏托邦小說《回溯過去(Looking Backward)》和亨利·喬治的《進步與貧困(Progress and Poverty)》的啟發,霍華德於1898年出版了著作《明日·通往改革的和平之路》(To-morrow: a Peaceful Path to Real Reform)。他設想的田園城市是在6,000英畝的土地上安置32,000個居民,都市呈同心圓圖案布置,設有開放空間、公園和6條120英尺寬的林蔭大道放射線。田園城市可以自給自足,當它人口滿員達到32,000人時,就要在附近新建一座田園城市。霍華德還設想了以58,000人口的較大的田園城市為主城、多個田園城市為衛星城的田園城市群,各田園城市之間用公路和鐵路連結。

霍華德的《明日·通往改革的和平之路》出版後熱銷,很快便以《明日的田園城市》(Garden Cities of To-morrow)為題再版。這使他有機會將設想變為現實。霍華德相信人人都會認同都市的過度擁擠和環境惡化是當時的嚴重問題之一,他在書中引用了一些著名思想家批評都市的話語。霍華德的田園城市概念結合了都市和鄉村,以冀望為工人階級提供在農場或「擁擠、不健康的都市」以外工作的選擇。

無貧民窟無煙塵的城市群

實踐

霍華德於1899年成立了一個田園城市協會(Garden City Association,後來更名為城鄉規劃協會/Town and Country Planning Association),在1903年和1920年建立了兩個試驗性質的花園都市:萊奇沃思花園都市和韋林花園市。兩個都市雖然沒有完全體現埃比尼澤·霍華德爵士的設計思想,但是直到今天兩個都市都仍然是健康和持續發展的社區。

1903年1月14日,天津英租界向牆子河以西擴展了3,928畝,稱為推廣界,是東亞規模最大和最完整集中、最早系統規劃、最接近田園城市理念的現代花園郊區傑出案例

參.分析討論與結論

田園城市的設計思想在西方產生了很大影響,此後美國、加拿大、澳洲、阿根廷、德國建立了一批田園都市。二戰之後,英國的新城鎮法案拉開了大量建設花園都市的序幕。田園都市思想被英國規劃師派崔克·傑地斯實踐到以色列都市特拉維夫的建設,當代很多都市計畫思想都來源於花園都市思想。

今天,世界上存在大量的花園都市,但是他們僅僅作為居民區來設計,這與埃比尼澤·霍華德爵士平衡住宅、工業和農業的思想是不同的。但珍·雅各在其著作《偉大城市的誕生與衰亡》中批評「霍華德創立了一套強大的、摧毀都市的思想」,並認為田園城市對包括勒·柯比意的光輝城市在內的很多「正統」規劃理論產生了極大的負面影響。

肆.如何行銷霧峰

像是定期舉辦活動,請新聞媒體、報紙、雜誌和電視來專訪,也可以拍攝紀錄片,讓人知道霧峰這個好地方!!!

伍.發現/創意/想法

一開始大家會擔心彼此都不太熟悉的情況下要如何完成一份大報告,但是當每個人的意見都被聆聽,並且統整出一個大家都能夠接受的方式,我們的合作精神會透過每一次的討論,彼此逐漸熟悉與接近。突破每次所遇見的種種困難!!!

陸.個人期末總心得

1.龐嵩諺

我自從學了霧峰學,學霧峰這門通識課後,了解到霧峰及坑口里光復新村過去的歷史與文化。霧峰坑口里的光復新村是自從台灣省政府基於安全考量將省政府搬遷到中部,也就是霧峰這個小地方,成為了當時在這辦公的人們所住的宿舍。這是921搬遷前的故事。

學了霧峰學,也讓我有更多與人相處的機會,學會與人能更流利的溝通,能有更加的團隊合作能力。不只這些,文筆的技巧也變強了。這門課帶給我發覺過去足跡的能力讓我增加對歷史的興趣。還有對人們互相關懷的了解和發現土地的變化。這些讓我學到甚多!!

2.鄭博展

會選擇這堂課是為了跟朋友一起來的,我其實有點後悔來上這堂課。這堂課真的很有趣,要我說在這一堂課學到了甚麼東西,那就是應該學習且包容各方不同的意見,如何去整合且折衷自己的想法,並且在最大限度之內妥協,在以後的生活中無論是工作都是需要團隊完成,有了這次的經驗。

而且我在其中還學習到了不少的文化知識,尤其是關於復興新村的相關資訊,我覺得真的受益良多,但是這堂課對我來說也是一個負擔 ,像是期中考前一個禮拜還得做影片ㄚ,或是每個禮拜的周誌。

3.溫航履

這次很開心能藉由霧峰學這門通識課程讓我認識光復新村,每堂課程都相當有趣且相當充實,也讓我能更認識了光復新村的美,這是我以前都不曾發現的,讓我發現原來在霧峰這種偏鄉(沒有小看它歐)的地方原來有一個這麼美的村莊,簡單樸實卻給人放鬆的感覺!其中「我的故事」這項作業讓我印象深刻,我們一同探索了光復新村,並套入了每個人的故事,最後結合成一部電影,這種感覺真的很好!

4. 余宜蓁

在這堂課當中學到很多,有這塊土地的歷史、還有在這裡生活的當地人過去的故事。當初的九二一大地震帶來的衝擊很大,有很多住民因為政府而被迫搬遷,不過有後來回到光復新村的人們很努力的復原和積極建設,重啟了不少房屋,現在也還在努力中。在這課程中有很多分組,大家都是為了光復新村在盡一份力,不管是種香蕉還是和老人泡咖啡,為了光復新村的貓頭鷹我們也畫了巢箱,讓這個地方更美麗,我覺得這是很有意義的事情。

柒.組週誌

第一週

這禮拜上課相當有趣,我們繼續了上一次的拍攝,這次我們體驗了更多的不同活動,我們這組比較印象深刻的是,我們拿起旁邊的檳榔葉,做成扇子!真的太酷了,這還是人生第一次這樣的體驗,大概也只有在霧峰學這堂課能體驗到,我們輕鬆體驗了這裡純樸的生活,另外我們還去了畫室,讓我印象深刻,這裡的小孩即使身體有點缺陷,但卻能將畫作畫得維妙維肖,真的太厲害啦!

第一週課程剪影

第二週

上禮拜我們一組前去光復新村拍攝短劇,坑口生活劇場,內容描述了林獻堂先生環遊世界一週後,回到自己的家的種種事蹟與林獻堂先生的心境。

生於1990年後的我們這一代,對於自己是誰?在這國際社會我們到底是哪國公民?對於自我認同這件事比起其他國家的同儕來的混亂,長輩找我們討論甚至是試探的時候,表面上回答得好像都可以拉/我們不在意,然而我們卻都帶著這樣的矛盾與內心的拉扯長大,有的時候我會想怎麼當個認同自己住在哪這樣的國家意識對於我們這一代怎麼那麼難以開口。

經過這麼多年後,新一代的台灣人有機會跟著書中的文字,跟著這位前輩穿越時空,試著揣摩在當時背景下的林獻堂是用什麼樣的視角解讀這個世界,我想這趟旅行的所見所聞,也對他之後與蔣渭水等前輩成立台灣文化協會所想做的事帶來影響。

在拍攝過程中,我們彼此互相合作幫忙,有些人負責調整相機角度、光線,有些人負責幫主角治裝,有些人負責確認要拍攝的內容,彼此互相合作讓整個拍攝能夠更加的順利,旁邊更有女組員在旁負責念旁白的部分,大家都彼此互相照應。

最辛苦的則是我們的主角,飾演林獻堂先生的組員,不僅要穿上正式的西裝皮鞋外,更要手提的大大的皮鞋。

他不僅任由我們一直不斷的帶動鏡頭,只為了取出最好的角度和光線來讓整個影片看起來更具有專業感跟美感,而且還有提著毛病在宣紙上寫字,的確是非常的不簡單。

但是因為大家的配合和努力,讓我們的拍攝不會因為許多外在因素而影響,也希望能夠呈現最好的一面給老師和同學們觀看,屬於我們這組所拍攝的坑口生活

第二週課程剪影

第三週

今天一開始,我們已將(我的故事)影片完成並上傳,今天還做了會讓其他人羨慕的事;就是爆 爆米花!!自己動手做的感覺真的很棒,能感受到一同嬉戲的快樂。以及把之前坑口里歷史的照片繼續翻拍下去。雖然我們的組員都沒有來。

第四週

深入情境探究及創意發想進而實踐。

課程目標包含讓學生對生活所在環境的文化關注、理解、探究以及嘗試解決問題。以及培養用語言及影像製造意義,形塑社會意涵與社會實踐之能力。

第五週

上禮拜大家在貓頭鷹巢箱上打了草稿作為繪畫準備,這禮拜的工作是將兩個貓頭鷹巢箱彩繪完畢,一個用壓克力顏料,另一個則是用油漆粉刷。

這次還有兩個印度學生和我們一起畫,由於他們不會說中文,我們英文也沒有很流利,過程中比手畫腳的相當有趣,印度學生的繪畫真的挺藝術的,用了渲染的技巧加上幾何圖形拼湊,提高了巢箱的層次,油漆的顏色不多染色也偏難,他們還是畫得很有質感。而我們畫得則是黑夜中的湖邊月光,混了一個挺順眼的深藍色,加上大家一起點出來的星空還有一個很黃的月亮,其實也挺好看的,我很喜歡。

我覺得這禮拜的課程很有趣好玩,和大家分工合作完成的巢箱特別好看,在上面留下了大家的痕跡,等油漆的味道消退之後就能掛上樹了,希望貓頭鷹會喜歡。

第五週課程剪影

捌.工作分配與參考資料來源

一.工作分配

1.查找資料:龐嵩諺

2.排版:鄭博展

3.組週誌:溫航履

4.題目構造: 余宜蓁

二.資料來源

1.李德華. 《城市規劃原理》(第四版). 北京: 中國建築工業出版社. 2010.

2.Goodall, B, Dictionary of Human Geography, London: Penguin, 1987.

3.Howard, E, Garden Cities of To-morrow 2nd, London: S. Sonnenschein & Co: 2–7, 1902.

4.陳國棟、青木信夫、徐蘇斌、達納·阿諾德. 英租界殖民路徑與九國租界競爭性拼貼——以天津英租界(1860-1943)規劃為重點. 都市計畫學刊. 2017-03-20, (2017年02期)

5.參考於維基百科:田園城市理論。

文章定位: