本文譯自 Ronald Taylor 編譯的 “Furtwängler on music”。

中譯前言:

福老在本文前半篇評介布魯克納時,再度顯露他那不掉書袋、不玩弄專有名詞的功夫,以平易近人的語氣,將我們由外而內一步步帶入布魯克納本人及其音樂世界。他將布魯克納列為埃克哈特大師等一脈相承的神秘主義者,的確令人大開眼界。再者,以古老曲折的街區形容布魯克納其人其樂,真是貼切傳神、讓讀者心領神會而一無隔閡。

全文行到一半之後,突然話鋒一轉,似乎進入論述的深水區。在此福老探討他一再重申的真正的藝術是什麼。而古典所立下的典範,正是他心目中真正的理想。他以此為論點,批評進入20世紀後背離古典精神的一切藝術走向,最後再以布魯克納所樹立的典範作為終結。我彷彿看到上世紀前半葉的福老,以唐吉軻德的精神奮力對抗因科技的發展而迅速蔓延的所有現代病癥。直到今日,他的呼籲仍是空谷跫音!

____________________

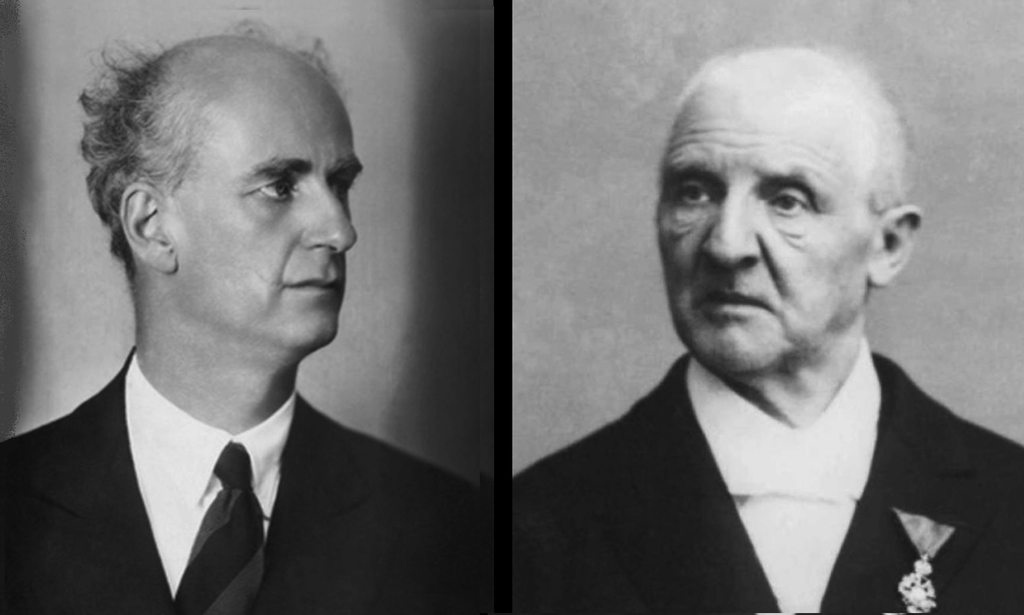

《福特萬格勒論布魯克納》(1939)

我有幸談論布魯克納,不只是因為我正好是德國布魯克納協會的主席,更因為我這一生與他作品的關聯以及它們在我內心引發的共鳴。我第一次指揮他的作品——不管是好是壞——是他的第九交響曲。1 當年我廿歲,自此之後我有很多機會充當他音樂的推廣者。要探究像布魯克納這樣的人,我們可以採取各種不同的角度。我在這兒所關注的是他音樂所經歷的際遇,尤其著眼於他作品易受攻擊的錯誤和曲解。

布魯克納的宏偉作品已經成為今日德國人生活的重要部分。也許這一點要歸功於這些作品不受時間影響的永恆性,當我們準備設法展開與過去音樂的直接關係時,它們迫使我們拋棄像石磨般卡在我們脖子上的歷史老方法。這並非說布魯克納不是他所處時代的產物。而是說,當他同代的華格納和布拉姆斯,在很大的程度上負責模塑並改變他們的時代之際:一位開創出新的方向,另一位則鞏固過去的成果;布魯克納卻超然於兩者之外。他並非為現在時刻,而是為了永恆而創作。其結果是:他成為所有偉大作曲家中最受誤解的一位。

從一開始,他的發展過程就在各方面與前輩們不同。當他在不惑的中年開始作曲生涯時,有的作曲家已經留下了一輩子的作品了。在布魯克納仍然在練習對位法的階段時,莫札特和舒伯特早已完滿結束了他們的創作生涯。當然,有的作曲家上了年紀後依然創作出偉大的作品——譬如海頓和威爾第,我們可以說,他們到了老年仍舊充滿年青的創作活力。而布魯克納是我們所知唯一在這麼晚的歲月才發掘自己的創作力。當我們考量到他音樂的特性時,這大器晚成是多麽理所當然啊!

布魯克納的人格顯示出某種難以捉摸的謎團。一方面他是自信的藝術家,是原始作品徹頭徹尾的創作者;另一方面他又具備孩子般天性、對自己缺乏信心、是個不諳世故的莊稼漢。他有一回上書給皇帝,僅僅為了請求皇上保護他,不至於遭受他所相當擔憂的樂評抨擊。我們又怎麼能夠把這個性格面向,和舉世偉大的藝術家所證明的例子——作為藝術家與人的統合體這一原則——相提並論呢?

對於他作品接納的過程,經歷了類似一波三折、非典型的、以及矛盾的命運。這些作品出現時飽受爭議、並遭遇空前未有的抨擊,它們從未享有不經挑戰的成功。在他公開創作生涯的初始,對於他介於「基於戲劇的」和「絕對的」兩種音樂——也就是華格納和布拉姆斯——之間的衝突,他的位置被錯誤地歸類到華格納陣營。這樣的歸類有其理由,但事實上布魯克納和布拉姆斯同樣是完全「絕對音樂」的作曲家。然而由於他和布拉姆斯的觀點相反——這同時經由雙方陣營所謂的朋友們的推動而增強——是布拉姆斯陣營給他按上這個印記,以至於獲得大眾的關注。

我們永遠心懷感激他那些同代人,他們無怨無悔地努力讓公眾注意到布魯克納的音樂。從最近驚人的發展,我們可以看出那是多麽巨大的任務,而當時維也納文化圈流行的音樂觀與布魯克納的觀點隔閡甚大。我這兒想到的是,在布魯克納過世四十年後,他原始版本交響曲的出版。關於這一點,我們要感謝一群學者們無私的貢獻,其中最有名的是 羅伯特·哈斯 Robert Hass。2 (奧地利音樂學家)

布魯克納在世時,弗朗茲·紹克Franz Schalk 和 費迪南德·洛維 Ferdinand Löwe 等接受他音樂的指揮家以及洛維的熱心學生們,都認為不可能照原來形式演奏他的音樂,而且對於讓聽眾理解他的音樂深感絕望。因此他們修改原版,企圖打破與聽眾的隔閡。布魯克納自己如何看待這些改版?若非全然參與,他又是涉入其中到多大的程度?他是否忍受或甚至反對這些版本?所有這些問題也許永遠無法獲得解答。我們也無法預知,目前仍在進行中的原版發行是否能在未來獲得認可。布魯克納的音樂經過奮鬥而終成功,是基於早期已知的修改版本。但原始版本,據我們所知,高度揭示了他的情感發展、他風格的指向和他的音樂語言。兩者間的差異,部分在於管絃樂編曲,部分在於速度記號;這兩方面在原始版本中顯現更大的簡潔性、更大的統一感和直接性,在在顯示更符合布魯克納開朗的天性。可以在很多例子中看出,當重新修正過去刪改的缺失時,我們從中感受到更大的有機連貫性,特別是這感受不但在小節到小節之間,更展現在樂章整體上。那些刪改最徹底的地方——譬如,第五號交響曲的終樂章,舊時習用的是比現在更短的122小節——重新修正後恢復了原版所展現的、無可否認的更強力量、更加清澈和更大效力。於是,使我們像似第一次看到這紀念碑般雄偉的終樂章。

布魯克納交響曲的這些不同版本,顯示了非比尋常的狀況。除了他,我們還曾發現哪一位作曲家會不斷地重寫他的作品嗎?我們知道貝多芬作曲時緩慢而且精雕細鑿,然而一旦創作過程結束,這件作品就完成了。而在布魯克納則是沒有一件作品是完全完成的,彷彿這是他龐大音樂的本質——不斷奮力向上超越,永遠達不到最終的、決定性的形式。

正如我所說的,布魯克納的音樂被普遍接納的過程頗不尋常。在洛維、紹克 和尼基許的指揮下,他的音樂緩慢而確實地得到認可,於是越來越多的指揮家起而效法、接受挑戰。同時他也不斷吸引了作家們的注意——不只是傳記方面的作家,而是傑出學者的文章和論著,他們著手解說他的作品並提出嚴謹的分析。無數的文獻紛紛出爐,為布魯克納的音樂提供理論論證,於是他的音樂事實藉此辯護獲得了正當性。譬如,奧古斯特·哈爾姆 August Halm 3 提出了音樂文化的兩種概念,一種是屬於布魯克納(也包含巴哈)的,另一種是屬於「古典樂派」的,如莫札特和貝多芬。哈爾姆住在施瓦本 Swabia,是位沈靜而獨立思考的音樂學者,具有相當的影響力;論述時尤其善於抓住問題核心。 當布魯克納的音樂遭受持「古典派」立場人士的攻擊時,反擊陣營便以布魯克納之名展開反擊對抗古典派,尤其針對貝多芬。哈爾姆和他的追隨者甚至成功地說服很多人:就音樂形式的創造而論,布魯克納不只和貝多芬平分秋色,或者說是他的繼承人,事實上更是他的超越者。

關於這一點,首先要說明的是:我們不可能以布魯克納的標準來衡量貝多芬,同樣也不能將貝多芬的標準套用在布魯克納身上。如果我們打算持兩種不同的音樂文化這樣的看法,我們必須避免比較兩者各具的特色。像上述超越論的宣傳對布魯克納毫無益處。事實上,哈爾姆在晚年論貝多芬的著述中,根本修正了他早期的態度。

儘管如此,無法否認擁護布魯克納的運動,正一路走向彌補布魯克納本人從未經歷的體驗,也就是:創造——或不如說,誤造(miscreation)——某種正統。這樣的運動可以有兩個發展面向。曾經有過「華格納派」的正統和「布拉姆斯派」的正統,這兩個敵對團體也許在當時有其作用,但最終只有招致混亂。歌德常常抱怨德國人喜歡挑撥兩造對抗的無聊習慣。他說,他們與其絞盡腦汁比較他或席勒誰最勝出,倒不如慶幸他們當中有兩位這樣的「同僚」。

當然,實際來說,華格納對抗布拉姆斯的爭論早已解決了。我們很清楚戲劇音樂和絕對音樂可以完全共榮並存無傷大雅。然而華格納和布拉姆斯的擁護者依然懷著舊日的敵意苟延殘喘。這就好像布拉姆斯對抗布魯克納的爭論,作為布拉姆斯對抗華格納副產品,也勢將難以消逝。

在這一點上,我並不想遭人誤會。我無意反對向著某位偉人的一群熱情擁護者——比起採相對價值的漠然無情而假歷史學的態度,我千百倍偏愛前者。藝術近似於愛,藝術中最重要的是:愛愈大,其中的學養愈深。然而,為什麼藝術中對一者的愛要排斥對另一者的愛?這是我始終無法理解的。

我們聽到論及布魯克納的一些陳腐之詞,實在說明不了什麼。有人稱讚他是天主教義的堅定擁護者,又有人說他是出生地上奧地利鄉村全體居民的化身。*但這些只是表面的事實——無法探觸到這個人的內心。甚至有人強調他是音樂中德國精神的典範,這也沒啥用處——我們可以賦予布拉姆斯同樣的說法。一旦根據立場極端的軼事,將他呈現為天真無邪的純樸性格,從未失去赤子之心——看來是位可愛的人物,但卻又不被認真看待時,我們有理由覺得事有蹊蹺。這不是少見的現象——平庸而心眼狹小的人會有一種嫉妒心,既然不能否認偉大人物的形象,只好亟於找出他們的弱點貼上標籤。華格納的「壞脾氣」、貝多芬的「病態悲苦」、布拉姆斯的「心胸狹窄」、布魯克納的「智性自卑感」——所有這些都是相同癖性的徵候。

(*上奧地利邦是奧地利面積第四大的邦和人口第三多的邦。首府林茲。)

而當那些公開高度讚揚布魯克納天性和宗教虔誠的人——這些激進份子和本土知識份子,近年來製造了對他音樂的狂熱崇拜——最終證明對天性和虔誠沒有一點概念時,問題變得尤其嚴峻。偉大藝術品的浮現,一向都來自創作者本人極限的智性努力和奉獻。從來沒有一位藝術家會在出神的狀態中產出超越他整體智性才能的作品。如果布魯克納看起來像似與真實世界格格不入,那是因為他太不留意這世界了,反而在自己的藝術天地安然自適。

正是在這個地方,近來許多論述布魯克納的文章和著作往往幫了倒忙,將他這個人和作品呈現為虛假扭曲的形像。他恢宏沈默的人格岌岌可危,正在變成虛構的主體。他該承受這樣的命運嗎?

布魯克納的擁護者和其他人一樣,必須面對諸多事實。其中一個事實是:他的音樂迄今只享有局部的成功。如果猜想他的音樂在第一次出現時之所以不能成功,完全怪罪於美學樂評家漢斯利克 ( Hanslick ) 4 ,那是不對的。評論家並不擁有這等權力。而我們必須切記,那些反對並且不了解他音樂的人當中,還包括了當時一流的音樂家——畢羅 (Bülow)、布拉姆斯 ( 他對華格納充滿了仰慕之情 ) 以及指揮家特別是溫加特納和 Wüllner。

其實情況與現今大同小異。布拉姆斯的舉世名聲略小於華格納,而布魯克納則是出了德語世界便少有人欣賞了。我曾經在美國、英國和義大利指揮過他的交響曲,每一個地方都遇到這種缺乏了解的現象。我甚至不期望在可見的將來會有任何改變。浪漫國度的聽眾尤其普遍抱怨他過度運用序進的重複、和他刻板的結尾等等。

如果我進而充分探討這些無論有理或無理的反對和抱怨,那就會離題太遠了。但是有一點的確需要進一步說明——不只是對德國人而且是對全世界的愛樂者。也就是說,分析到最後,這些都不是真正最重要的。藝術品的重要性——不同於積習難改的批評及庸俗無味的想法——並不在於毫無缺陷、或技巧上的完美,而在於所傳遞訊息的宏偉和力量。事實上,一件處理得光滑晶亮的作品,能夠提供給樂評發揮的範圍極小,也許有益於它贏得舉世的認可,但是無法表現出它真正的特質。

大約廿多年前,一群來自全世界的傑出音樂家被要求做決定:在所有音樂中哪一件是最重要的作品。他們投票表決了,不是馬太受難曲、不是貝多芬第九、也不是華格納的《紐倫堡名歌手》,而是比才的《卡門》。這不是一種巧合。如果我們根據的主要標準是屬於典雅的、城鎮化的、完美的形式,那麼《卡門》確是無與倫比的。

但是還有其它值得期待的特質,特別是我們德國人認為更適宜、更中肯的。當我們將所有真實或捏造的缺點納入考量之後,我們將為勝過缺點千百倍的宏偉壯麗所獲致的狂喜成就感到驚愕。凡是真正感受到這音樂的人,沒有不承認它的深奧、純粹、和奉獻的意義。進而,它的缺失看來多少成為整體成就的基本要件。布魯克納是整個音樂史上少數的天才之一,他命定的任務是在人類的限制中表現超越性,將上帝的力量滲入人類生命的結構中。不論在和黑暗的力量鬥爭、或者在充滿至福顯聖容的音樂中*,他全部的心靈和精神都沐浴著神聖的思維,不論屬於在天還是在世的上帝。事實上,他不是音樂家而是屬於艾克哈特大師和雅各伯·波莫( Jacob Böhme )這一脈絡的神秘主義者。這難道不令人驚奇嗎:他像異鄉人一樣經過這世界,對這世界本身毫無興趣、而世界對他也毫無意義?並且,這樣的人是否是個鞋匠——如波莫一樣——或是上奧地利的唱詩班指揮,不也是根本不重要嗎?

(*blissful transfiguration:transfiguration 雖有興奮、容光煥發之意,在其本意上,又另有所指:聖經上耶穌在山上顯聖容的聖蹟。)

布魯克納這樣的藝術家好比古老曲折的街區,令人想起往昔的年代,只能依稀記起它們的歷史風貌,而其中能辨認清楚的又非常有限。由於這種關係,就造成我們對於這類藝術家在世時的面貌缺乏理解。但在此同時他們又強烈要求我們的注意,逼迫我們面對。我們要麼能夠當面正視他們,要麼視而不見。像布魯克納這樣的作曲家要求他的聽眾全然地投入、全然地降服。然後,才輪到他的作品給出自身無價的回報。

但外面的世界並不太理解,到底是怎麼回事一位藝術家要背負這樣的十字架。至少對我們來說,應該是為我們保留下了一份感恩和謙卑的意識,並且牢記以下的事實:我們身為一個民族,感謝天意讓我們之間出現這樣的哲人和天才,為人類架起一面關照的鏡子。

如果我們現在提出一個問題:像布魯克納這樣的作曲家能在我們人生路上投下什麼樣的光,以及他對我們未來有什麼樣的重大意義?這問題既與我們也與布魯克納本人相關。如我所指出的,他在人格上是個奇妙的混合體——一方面是農夫和人民之子,另一方面則是善於接納崇高昇華經驗的敏感音樂家。像這種粗糙的樸素性和高度的智識性兩者的結合體,在德國作曲家中並不少見。海頓、貝多芬、舒伯特和布拉姆斯——這幾位可以算是他精神上的夥伴,然而布魯克納可謂是其中極端特色最顯著的。人們往往主張這些不只是極端特色,其實是內在的矛盾點,無法同時並存。實非如此。經驗證實,特別在音樂上,許多創造性的天才能夠調和相異的兩者,而布魯克納的天賦既傾向於巨大性和純粹的恢宏,又傾向於意義與訊息的普遍性,正是建立在這一點上。

布魯克納身為浪漫時代講究創新和技巧的後嗣,他所生存的時期音樂經驗的整體正分裂成一堆紛雜不同的刺激物。他無條件接受了任何他發現有用的技巧,決不加以忽視,然而仍然忠於自己。在他同代人當中,似乎唯有他有能力將華格納創造的音樂世界,以完全不同的目的挪為己用——就像齊格菲擁有的能力,戴上紐倫堡的戒指而不至於遭受給所有其他人帶來毀滅的詛咒。這一點使他高高在時代之上並遠遠超越他的時代。它留傳給我們的時代一個非常重要的訊息,這普世價值的訊息遠遠超越個人天賦的表現,而直抵人類經驗的內在核心,就像布拉姆斯和所有過去偉大的作曲家一樣。正是在這一點上,布魯克納的命運和我們的合而為一。

我們且勿抱著錯覺。近來,傳遞我所謂「普世價值」的驅動力正不斷趨於薄弱。我們從各地聽到的訴求:要製造舉世接受的音樂,要生產「為人民的藝術」等等,完全是另一碼事。的確,它們只不過展示了現代作曲家已經和人民的需求及興趣失聯的程度。我們必須嚴格區分「普世經驗有效的」和「僅僅普世接受的」這兩種不同的宗旨。這就像貝多芬的一段旋律和流行歌曲的差別。可接受性,亦即:最平庸的程度都能理解的品質,這往往與極端的個人主義密切關聯。但,即使是無恥地專注於個人自我的藝術家,多少仍是群體的一份子;只不過這群體不再呈現他渴望的目標,不再是他靈感和鼓舞的泉源,不再提供他作為創造活動的前後情境。他將群體僅僅當作傳統、當作陳腐之物予以扔棄;他認為重要的不是諸如與群體的連結而是連結發生所從屬的符號。另一方面,普世經驗的表現則直接指向真正的精神連結。而這才是偉大性的真正標誌。

我們且從歷史來審視這問題。在早年、純樸的時期 ( unsophisticated periods ),藝術表現的普世價值遠比後來重要。隨著時代演變,理論問題的覺醒和藝術技巧的發展,這個價值變得越來越難見,直到臻至似是而非的地步,人不再是群體中的一員。諺語「單純的心靈」反映了早年流行的品味,表述了這些普世真理的高貴和樸素,但個別天才的偉大仍是獨一無二的。至於像我們這樣的時代,已經喪失了純真無邪,唯有具備偉大能力的人方能穿越傳統價值和既得利害的叢林,找到出路。複雜性已經變成我們時代的常規慣例。只有最偉大的心靈才能拒絕被捲入這樣的慣例,並耕犁自己孤單的田畦以達到簡樸的目標——一種非常特殊的簡樸性,藉以修葺人類喪失的精神統一體。其結果是:十八世紀藝術天才的觀念在現今開始獲得特別重大的意義。天才變成必要之物。他能夠令我們重新發現自己。

我們要了解這一點,乃是很重要的,尤其因為天才的觀念逐漸蒙受巨大的懷疑。所以會如此有其原因。許多人受到少數人奇思異想的擺佈,而產生自然的怨憤情勢。然而不是一般小民、公眾這麼想——他們一向是天才的自然崇拜者、天才潮流的追隨者。懷疑來自藝術家,特別是二流的藝術家們。假使批評家、史學家和藝術家們的共同努力並不能成功將天才從寶座上推倒,那麼這根本上只是一個徵候——這情況不多——表明我們現今多麽深切地需要藝術、真正的藝術。

去探討天才的觀念為何及如何在洛可可 (Rococo) 晚期出現倒是很有趣的事。與此相關,在歌德的時代並貫穿整個十九世紀具有影響力的類似產物是「古典」的觀念——一種完美和秩序的理想,它是以等同於善與真的價值判斷為基礎,也因此無意間證實了時代本身的價值所在。然而,這理想同樣在今日顯得全然不足採信。

「天才」與「古典」,這兩個觀念不但彼此相關,而且共同起源于我所謂藝術表現上的「普世價值」。而上述這三者,在今日基於同樣的理由都不合時宜了。如此發展的結果,絕大成分的責任在於相對主義的、所謂「史學的」研究方式,這是在浪漫時期出現的。「古典」,根據我們在此使用的意義,和「古代」無關;而是包括貝多芬和克萊斯特 (Kleist) 以及歌德和席勒在內,獻身於絕對並刻意地反歷史。而正是根據藝術品的歷史脈絡去加以了解並解釋的這一欲求和企圖,區分了我們和十九世紀在內的早些年代彼此間的不同。或許有人進而宣稱,能夠從歷史的角度思考乃是現代最有智慧的成就。其實這已經證明是利弊參半的狀況。

我們這類相信絕對性和純真生命的人,早已看清了:根據歷史條件來審視事物無疑摧毀了早先與天地萬物間無條件的密契關係。由於當代的我們主要根據環境狀態來看待一些事項,因此我們與這些事項的關係便被貶抑為次要問題,更因而剝奪了我們對這些事項直接反應的機會。放棄了積極、有思想的公斷人,我們突然變成純粹的監看者、旁觀者——作為旁觀者,固然可以把目光投向無限寬闊的範圍,但是付出的代價卻是喪失了參與感,造成自身生命的貧乏。

當一件新的藝術品出現時,它首先被分類、歸檔到恰當的位置。大的、小的、進步的、老式的——我們要知道它歸屬哪裡。追問特定的人或特定的作品在歷史脈絡裡的意義,要比追問它對當代男男女女的我們有何含意更為重要。分析到最後,不就是這種態度打算消除我們自己做決定、自己下判斷的需求嗎?的確,不就是這種態度瀰漫於我們的思想和情感,以致於——如結論提到的反常現象——使我們不再敢於成為自然的,並且對我們的生存價值產生嚴重的懷疑?

我們從未在歷史上任何時代發現過這個情況。這意味著現代人沒有可以抓牢的穩固的東西、沒有可以對之告白和忠誠的東西、看不到什麼可以反映出他的存在和本性的東西。藝術不再以他自身存在和自身命運有關的語言對他說話。這意思是藝術使自己變得多餘了。這是盡頭了。它變成訓練的工具、恣情縱容的來源——一種恣情縱容的訓練,因為我們很容易予以屏棄。

整個過程已經發展到這個地步,以至於我們註定被捲入這個理論的趨勢中。有史以來,我們從未聽過這麼多有關藝術的社會功能等等的理論。至於這樣的藝術如何實現,則人言言殊。無論如何,這正是問題的癥結所在。

此處若進一部探討這問題,勢將離題太遠。目前,我們尚未超越理論和猜測的灰色地帶。5 如今音樂家們——包括作曲家和演出者——正審慎而多少慚愧地嘗試回頭追溯他們卅年前開始依循的道路上留下的足跡,看來他們還不能透過批評家和理論家所告訴他們的一切,下定決心做出任何實際的結論。同樣的情形發生於公眾間,他們無視於周遭喋喋不休的新客觀主義、共同藝術 ( communal art ) 等等理論,繼續向肆無忌憚的個人主義致敬,並不受左右照樣追求個人崇拜。

有一件事我必須加以補充。想要獲致客觀的、超個人風格的這種驅動力,並不保證會產生合乎普世價值的藝術。我們或許可以在內心懷有這樣的意圖,但是它並未觸及至關重大的層面:藝術創作真正的根源。普世價值的藝術其範圍涵蓋全人類。唯智的取徑方式造成的必然結果是:犧牲了作為真正藝術根源的角色而降格為平庸之物。這樣隨而產生了於今為烈的、介於嚴肅音樂和輕音樂之間互不容的衝突。前者表現了各式個樣問題壓抑下的生命,後者則反映出對輕浮而瑣碎享樂的慾望。

要獲致經驗上的普世價值的話,只有當「高上」和「低下」不再成為互不調合的對立面;只有當神聖自然的高貴性落實到普通人民的卑微世界;並且,只有當藝術家處於驚人靈感的顛峰之時,雙足仍深植於他心愛並且孕育萬物的大地。

這帶領我們回到布魯克納,因為他就是這樣的藝術家。這也是何以他代言了我們的熱情。他的音樂中,藉著人類情感的全音域,沒有一個音符不關係著我們,並以某種方式聯繫到永恆的世界。他證明了即使身處現代世界,對於表現普世價值的挑戰仍是可以堅持不懈;而力求簡潔、純粹、宏偉和力量的表現,仍然可以是現今藝術和生命的一大特色。

_____________________________

英譯原註:

1. 福特萬格勒首次登台指揮是1906年(20歲)在慕尼黑,他當時不只指揮布魯克納第九交響曲還包括他自己的作品:管弦樂慢板

2. 布魯克納交響曲的編輯史相當複雜。最早的版本是由紹克和洛維進行下完成的。福特萬格勒稍後略微談到這版本,它在無數的地方修改了布魯克納原版,如今殊為少用。國際布魯克納協會委託羅伯特·哈斯負責刪除紹克-洛維增加的並將交響曲回復原來的形式;這些修復版於1934到1944年間出版。福特萬格勒似乎對兩者的優劣特質舉棋不定。1945年國際福特萬格勒協會委託 Leopold Nowak 編篡另一個版本,這個版本的九個交響曲於1951到1965年間出版。

3. August Halm 奧古斯特·哈爾姆 是位作曲家,並且是具有影響力的音樂教育學家,他的理論深受叔本華的影響。

4. Hanslik 經常嘲笑布魯克納的音樂,有人懷疑他這一態度是由於布魯克納擁戴華格納而造成他的反感。

5. 歌德再次在福特萬格勒的心中浮現:「理論的灰色地帶」是《浮士德》劇中麥菲斯特嘲笑學者時指出的:

「我的朋友,所有理論都是灰暗的

只有珍貴的生命之樹是長青的。」

文章定位: