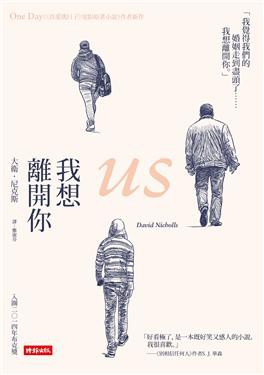

小滿閱讀:大衛.尼克斯《我想離開你》

書名:《我想離開你》us

作者:大衛.尼克斯(David Nicholls)

在轉換跑道從事寫作之前,曾是專業演員,演出過《猶豫不決》(Cold Feet)第三季、《火線救援》(Rescue Me)、《遇見你》(I Saw You)等片。大衛現在在寫小說的同時,仍持續寫電影及電視劇本,並曾兩度獲「英國影藝學院電影獎」(BAFTA Awards)提名。

大衛的第一本暢銷小說《戀愛學分》,曾獲2004年「理查與茱迪俱樂部」選書。他的第三本小說One Day 銷量達200萬冊,譯成37種語言,並改編為電影《真愛挑日子》。

在轉換跑道從事寫作之前,曾是專業演員,演出過《猶豫不決》(Cold Feet)第三季、《火線救援》(Rescue Me)、《遇見你》(I Saw You)等片。大衛現在在寫小說的同時,仍持續寫電影及電視劇本,並曾兩度獲「英國影藝學院電影獎」(BAFTA Awards)提名。

大衛的第一本暢銷小說《戀愛學分》,曾獲2004年「理查與茱迪俱樂部」選書。他的第三本小說One Day 銷量達200萬冊,譯成37種語言,並改編為電影《真愛挑日子》。

譯者:鄭淑芬

輔仁大學翻譯學研究所碩士在職專班肄業(修畢學分),主修國貿、英文、翻譯。具備教育部中英翻譯能力英譯中證書,目前專職翻譯。

譯有:《幸福大道》、《不抱怨的關係》、《領導之道》、《真愛旅程》、《少女死亡日記》、《百年婚約》、《美麗的廢墟》(時報);《替身計畫》(三采)等書。

譯文賜教:ajanejane@gmail.com

內容介紹:

《One Day》作者大衛.尼克斯最新長篇小說

橫掃全國銷書榜冠軍

入圍文壇最高榮譽布克獎

作者榮獲英國圖書奬年度風雲作家

結婚二十年後的某天半夜,太太把你叫醒,你以為是小偷,

她卻告訴你:「我想離開你……」

究竟哪裡出了問題呢

某個夏天午夜,五十四歲的道格拉斯,被太太康妮搖醒說,她想離開他。眼看著十七歲的兒子艾比就要離家上大學,道格拉斯決定好好利用全家最後一次的歐洲壯遊,重新串起一家三口的感情。

於是,彼德森一家人將展開橫跨巴黎、阿姆斯特丹、慕尼黑、威尼斯、佛羅倫斯、馬德里、巴塞隆納各地的「歐洲火車之旅」。參觀當地的美術館,比如林布蘭、梵谷、提香、畢卡索等人的作品。體驗各地的風土民情,作為兒子的成年儀式,也是康妮口中必須體驗的藝術洗禮。

旅途中,道格拉斯不斷回憶過往和康妮相處的點點滴滴,捫心自問,為什麼我們會走到這個地步?在行程中,他和兒子之間的問題也一一浮上檯面,這既是一趟道路上的旅程,也是心靈上的探索之旅,在實際親臨從前只在地圖上看到的景點,或舊地重遊時,一家三口重新面對彼此,審視自己和家人的關係。

本書被推崇為一本誠實面對當代生活與人生抉擇的小說。作者傳神地捕捉常人拚命生活卻忽略情感交流,所造成無法磨滅的傷害,特別是夫妻與親子間,在漫長關係中的變化,令讀者不禁搥胸共鳴。當愛已成往事,是否還能挽回?書中一家三口在遊歷歐洲文明壯美之餘,我們終將體認,愛與親情是值得用一生好好經營的藝術。

獲獎紀錄

目錄:

第一卷 壯遊

第一部 英格蘭

第二部 法國

第三部 低地國

第四部 德國

第二卷 文藝復興

第五部 威尼斯與威尼托

第六部 托斯卡尼

第七部 馬德里

第八部 巴塞隆納

第九部 再見英格蘭

書摘:

妳只是教我,我有一顆心,妳只是拿著一盞燈,上下探照我的靈魂。妳只是讓我看到我自己;要是沒有妳的幫忙,我就會只認識自己的影子——看著它在牆上閃爍,誤以為它的幻想就是我的實際行動……

現在,親愛的,妳瞭解妳對我做了什麼嗎?而只要情況有些許變化,我們就可能不會相遇,想到這一點,是不是讓人有點害怕呢?

霍桑,寫給蘇菲雅.畢柏蒂的信

一八四○年十月四日

第一卷 壯遊

第一部 英格蘭

他們愛吃甜食的習慣開始在她的唇邊製造線條,像問號的線條——彷彿她說的一切,之前都說過了。

洛麗.摩爾(Lorrie Moore),〈愛荷華的安格妮絲〉

1. 小偷

去年夏天,兒子要離家上大學前不久,我太太半夜把我搖醒。

起初我以為有小偷。自從搬到鄉下,我太太就很容易因為一點點咯吱、哼呀、窸窣聲而驚醒。我會努力讓她安心。我說那是暖氣機的聲音,是樑柱冷縮熱脹的聲音,是狐狸的聲音。她就說,對啊,狐狸拿了筆電,狐狸拿了鑰匙去開車,然後我們躺在床上,繼續聽。我們的床邊有警鈴,可是我一直不太想壓下它,因為怕警鈴吵到別人——譬如說,小偷。

我不是特別勇敢的人,體型也不怎麼魁梧,不過這個晚上,我看了看時間——四點多一點——嘆口氣,打了個哈欠,下樓去,跨過我們家那條沒用的狗,走過一個個房間,檢查門窗,然後再爬上樓梯。

我說:「一切都很好。可能只是水管裡有空氣。」

「你在說什麼?」康妮說著,坐了起來。

「沒事,沒有小偷進來的跡象。」

「我又沒說小偷。我是說我認為我們的婚姻走到盡頭了。道格拉斯,我覺得我想離開你。」

我坐在床邊好一會。

我說:「喔,至少不是小偷。」只是我們兩人都沒笑,那天晚上也沒再睡了。

2. 道格拉斯.提摩西.彼德森

我們的兒子艾比十月就要離家,很快我太太也會跟進。這兩件事如此密切相關,讓我不由得認為,要是艾比考試被當,必須重修,我們或許可以再好好過一年婚姻生活。

不過在我進一步說這件事,還有那年夏天旅程上發生的其他事之前,我應該先介紹一下自己,畫出某種「文字自畫像」。不會花太多時間的。我的名字是道格拉斯.彼德森,今年五十四歲。看到「彼德森」(Petersen)最後那個奇怪的「e」了吧?據說那是因為我們家有斯堪地那維亞的血統,來自某個曾祖父輩的,只不過我是既沒去過,也說不出什麼跟斯堪地那維亞有關又有趣的故事。傳統上,斯堪地那維亞人是白膚金髮、俊美、熱情又無拘無束的人種,我跟這些特質沒有任何關係。我是英國人。我的父母現在都過世了,在英國東部的伊普斯威治把我養大。父親是醫師,母親是生物學教師。母親為了懷念好萊塢偶像道格拉斯.費爾班克斯,就把我取名「道格拉斯」,這又是個會讓人弄錯重點的假象。多年來陸續有人想叫我「阿道」、「道道」或「小道」。我妹妹,凱倫,自認為是彼德森家族裡唯一的「豪放分子」,一向叫我「D」、「大D」、「D仔」或「D教授」,她說,那會是我在獄中的名字。不過這些名字都沒能留下來,我還是道格拉斯。順便說一下,我的中間名是提摩西,不過這名字誰來用都不怎麼樣。道格拉斯.提摩西.彼德森。我是個生物化學家。

外表。在我們剛認識,非得一直談論彼此的長相和個性,以及愛對方的什麼等等時,我太太曾經告訴我,我有張「很不錯的臉」。看我很失望,她立刻又補充說我有雙「真的很善良的眼睛」,不管那是什麼意思。是真的,我有張很不錯的臉,一雙或許「善良」,但是也平凡到不行的棕色眼睛,大小正常的鼻子,還有會讓人想把照片丟掉的笑容。還有什麼?有一次,在某個晚餐聚會上,話題轉到「若有一部關於你人生的電影,誰會飾演你?」大家對照某人和影視明星,聊得不亦樂乎。康妮,我太太,被拿來和某個歐洲女星相比,她雖然提出異議——「她太美太有魅力了啦。」——我還是看得出來她被捧得很開心。遊戲繼續,可是輪到我時,大家都沉默了。客人小口喝著酒,手指敲打下巴。大家都注意到了背景音樂。好像在整個人類史上,找不到跟我長得像的名人或有特色的人——我想,這表示我要不是長得太特別,就是剛好相反。主人說:「誰要乳酪?」於是我們很快談起科西嘉島和薩丁尼亞島哪裡比較好,換了話題。

總之,就是這樣。我今年五十四歲——我說過了嗎?——有個兒子,艾比,綽號蛋仔,我對他盡心盡力,可是他有時候真的非常瞧不起我,讓我傷心又後悔,難以言喻。

所以,我們是個小家庭,有點單薄,我想我們家的每一個人,都會在某些時候覺得這個家實在太小了,希望還有別人能分擔一些打擊。康妮和我本來還有一個女兒,珍,可是出生沒多久就死了。

3. 拋物線

我相信,一般人都認為在某個程度之前,男人是越老越帥。果真如此,我的那條拋物線已經開始轉向下了。「保濕!」剛認識時康妮總是這麼說,但是我不喜歡做這種事,就像我不想在脖子上刺青一樣,所以我現在的皮膚就跟星際怪物賀特族賈霸一樣恐怖。我穿T恤顯得可笑已經好幾年了,不過為了健康,我很努力保持身材。我吃得很小心,避免重蹈我爸的覆轍,他在不該發病的年紀死於心臟病發。醫生說他的心臟「差不多是爆開了」——我感覺,醫師說這句話時,帶著點不得體的興奮——也因此,我偶爾慢跑,跑得很不自然,不知道兩隻手該怎麼擺。也許擺在後面吧。我以前喜歡跟康妮打羽毛球,只是她老是笑場、亂打,覺得這運動「有點好笑」。這是常有的偏見。羽毛球缺少回力球的年輕氣盛,也沒有網球的浪漫,但它一直是全世界最盛行的球拍運動,打得最好的,都是世界級的運動員,擁有殺手般的直覺。我告訴康妮:「羽毛球的時速最高可以達到兩百二十英里。」她在網子前笑彎了腰。「不.要.笑.了!」她會說:「可是它有羽毛,對著有羽毛的東西猛揮,我覺得好尷尬。好像要殺掉小雀鳥一樣。」說完她繼續大笑。

還有什麼?我五十歲生日時,康妮送我一輛漂亮的單車,我有時會沿著林蔭公路騎,欣賞大自然協調的美,並想像跟大卡車相撞會對我的身體造成什麼後果。五十一歲的禮物是跑步的配備,五十二歲是耳鼻毛修剪器,這東西到現在還是讓我覺得既恐怖又神奇,像臺迷你割草機在我的頭顱深處一路訕笑。這些禮物的弦外之音都一樣:不要像一灘死水,努力不要變老,不要把一切視為理所當然。

然而,事實不容否認;我已經是中年人了。我坐下來穿襪子,站起來時會發出聲響,而且開始不安地意識到了我的攝護腺,像顆核桃一樣緊緊夾在屁股間。我一直以為變老是緩慢而漸進的過程,像冰河蠕動。現在我發現,那是一瞬間的事,像雪從屋頂上崩落。

相反地,在我看來,我五十二歲的太太就像我第一次見到她那天一樣迷人。要是我把這句話說出口,她就會說:「道格拉斯,那只是說說而已。沒有人喜歡皺紋,沒有人喜歡白頭髮。」我會這樣回答:「可是這些都是意料中的事。打從我們認識,我就一直等著要看著妳變老。為什麼我要覺得困擾?我愛的是那張臉本身,而不是那張臉二十八歲的時候,或三十四歲,或四十三歲。是那張臉。」

也許她會喜歡聽這些話,可是我從來沒有說出口。我一直以為有時間說,而現在,清晨四點,坐在床邊,不再仔細聽是不是有小偷,好像已經來不及說這些了。

「妳……多久了?」

「一陣子了。」

「妳什麼時候會——?」

「我不知道。不會太快吧,至少等艾比離家以後。過了夏天。秋天,新年?」

最後:「可以問為什麼嗎?」

4. 康妮前與康妮後

要聽懂這個問題,以及最後的答案,或許必須進一步說明。出於直覺,我感覺我的人生可以分成壁壘分明的兩部分——康妮前與康妮後。在我繼續詳述那年夏天發生的事之前,先說一下我們是怎麼認識的,也許會有用。畢竟,這是個愛情故事。這裡面當然有愛。

5. 另一個L開頭的字

「寂寞」(lonely)是個讓人不安的字,也不能輕鬆帶過,不當一回事。它讓人不舒服,激發各種更刺耳的形容詞,譬如「悲哀」或「怪異」。我想,我一向受人喜歡,受人敬重,但是敵人少不等於朋友多,而且,不容否認,就算我不是「寂寞」,當時的我也比我所希望的更孤單。

對大多數人來說,二十幾歲是非常合群的年紀,因為他們開始在真實世界裡冒險,工作,過著活躍而刺激的社交生活,談戀愛,招惹性愛與毒品。我注意到這些事在我的周圍進行著。我知道夜店和畫廊開幕活動,表演和示威活動;我注意到宿醉,連續穿同樣的衣服上班,注意到地鐵上的親吻、員工餐廳裡的眼淚,可是我彷彿是隔著強化玻璃在觀察這些事。我特別想到八○年代末,那麼多的衝撞動盪,似乎是一段很刺激的時期。牆倒了,這既是現實,也是象徵;政壇上的臉孔不斷改變。我不願意直接說那是革命,或是某種新的黎明——歐洲和中東有戰爭,還有各種暴動以及經濟動盪——不過至少瀰漫了不可預料的氣氛,變動的氣氛。我還記得在彩色版的副刊上看到很多第二次愛之夏的事。第一次的「愛之夏」[1]時我還太小,而整個第二次愛之夏我都在寫博士論文——論蛋白質及核糖核酸的交互作用,及轉譯中的蛋白質摺疊。當時我喜歡在實驗室裡說:「這間屋子裡唯一的酸,是去氧核糖核酸。」——一個從未得到應得讚賞的笑話。

儘管如此,隨著八○年代走到尾聲,各種事情如火如荼發生,只是發生在別的地方,發生在別人身上。我暗自疑惑,我的人生是否也會有所改變,而我又會怎麼讓它發生。

6. 黑腹果蠅

我搬到倫敦南區的巴藍時,柏林圍牆還在。快三十歲的我,是個生物化學博士,住在離巴藍大街不遠的小公寓裡,家具簡陋,高額抵押,被工作和負資產壓得喘不過氣來。平日和週末大部分時間我都在研究普通果蠅,又稱黑腹果蠅。那是我第一個博士後研究,特別在標準的正向遺傳篩選中使用突變原。那是果蠅研究一段令人興奮的時期,開發出閱讀及操縱有機物基因體的工具。對我來說,就算不是在個人生活上,也是事業上的一段黃金時期。

我現在很少在一盤水果以外的地方接觸果蠅了。現在我在私人企業研究單位——我兒子稱之為口中的「邪惡企業」——擔任研發部主管,很響亮的職稱,不過意思是我不再體驗基礎科學的自由與刺激。我的職位具組織性、策略性,諸如此類的話。我們提供大學研究資金,以便充分利用學術界的專業知識、創新與熱情,可是現在一切都必須能夠「直接轉化」;必須能夠實際應用。我喜歡這份工作,我做得很好,而且也還是會去實驗室,只是現在我是受聘來統籌、管理後輩,由他們來做我當年做的那些工作。我不是唯利是圖的企業怪獸;我把工作做得很好,這份工作也帶給我成功和安全。可是它不像以前那麼讓我興奮了。

因為以前真的讓人很興奮,和一小群熱情有勁的人一起長時間工作。在當時的我眼中,科學真的好厲害,既能振奮人心又絕對必要。經過二十年,那些果蠅實驗會促成我們想都想不到的醫藥革新,可是當時我們的動機都只是純粹的好奇心,幾乎就是在玩。真的太好玩了,說我很愛我的研究主題,一點也不為過。

這並不是說,那份工作沒有大量繁瑣的雜務;電腦令人捉摸不定,功能又很陽春,幾乎只能說是笨重的計算機,功能還遠不如我現在口袋裡的手機,而資料輸入更是耗費心力。雖然普通果蠅很適合當作實驗用的生物——多產,繁殖週期短、顯著的形態——卻沒什麼個性。我們在實驗室的昆蟲區養了一隻果蠅當寵物,牠有自己的罐子,裡面放了小小的地毯和迷你家具,然後在牠生命週期結束時用另一隻來取代牠。雖然分辨果蠅的性別並不容易,但是不論公母,我們都叫牠布魯斯。

就當這是典型的化學家的幽默。

這種小小的娛樂很有必要,因為麻醉一群果蠅,然後用細刷子和顯微鏡一個個檢查,尋找眼睛色澤或翅膀形狀的微小變化,坦白說是很枯燥乏味的事。就好像開始拼一幅巨大的拼圖。剛開始你會想「這會很好玩」,然後你打開收音機,泡一壺茶,這時才發現實在是太多片了,而且幾乎全部都是天空。

也因此,那個週五晚上,我累到不想去參加我妹妹辦的聚會。而且,不只是累,我也有幾個需要提防這場聚會的好理由。

7. 紅娘

我要提防我妹妹煮的東西,每次都是筆管麵加便宜的乳酪,表面都烤到焦黑,而融化的焦乳酪皮底下不是罐頭鮪魚就是肥豬絞肉。我很提防這種聚會,因為聚會,尤其是晚餐聚會,每次都好像一場無情的格鬥,最機智、成功、迷人的人得到桂冠,而落敗者的屍體則躺在刻花地板上淌血。要在那種場合表現出最好的一面,那種壓力讓我覺得渾身癱軟無力,到現在還是這樣,只是我妹妹還是一次又一次逼我去參加。

「你不能一輩子待在家裡,D。」

「我沒有待在家裡,我根本難得在家……」

「你是自己一個人坐在那個悲慘的洞裡。」

「那不是……我自己一個人快樂得很,凱倫。」

「你不快樂!不快樂!你怎麼會快樂,D?你不快樂!你才不!」

確實,在那年二月的那個晚上之前,我沒有太多的歡樂,沒什麼可以放煙火或興奮揮拳的理由。我喜歡同事,同事也喜歡我,不過多半時候,我會在週六的下午向警衛史帝夫道別,然後不再開口,一直到週一早上我向他打招呼,兩片嘴唇才再度分開,發出別人聽得到的聲響。他會這樣問:「道格拉斯,週末過得好嗎?」「啊,很安靜,史帝夫,很安靜。」儘管如此,我的工作還是有樂趣和滿足,每個月一次去參加酒吧機智問答活動,週五晚上和同事去喝一杯。就算我偶爾會懷疑少了什麼,呃——不是每個人都這樣嗎?

我妹妹不是。二十五、六歲的凱倫交友廣闊,跟我爸媽口中的「附庸風雅的傢伙們」混在一起:未來的演員、劇作家和詩人、音樂家、舞蹈家,充滿魅力的年輕人,追求不切實際的職業,晚睡,然後平常工作日整天碰面喝茶,高談闊論。對我妹妹來說,人生是一次長長的團體擁抱,而她似乎覺得讓我出現在她那群年輕朋友的面前,莫名地好笑。她總是說,我略過了青春,直接跳到中年,說我在我母親的子宮裡就是四十三歲了。我想,這是真的,我從來就沒有掌握年輕的訣竅。這樣說來,她何必那麼想要我去參加聚會?

「因為會有女人——」

「女人?女人……是啊,我聽人提過。」

「尤其是有一個——」

「我知道女人,凱倫。我見過女人,也跟女人說過話。」

「但跟這個不一樣。相信我。」

我嘆氣。不管是為什麼,「撮合我和某個女性朋友」成了凱倫執迷不悟的追求,那種混和了卑屈和強迫的態度,令人不解。

「你想要一輩子孤單一人嗎?你想嗎?嗯?你想嗎?」

「我並沒有打算一輩子孤單一人。」

「那你要在哪裡認識女人,D?衣櫥裡?沙發下?你在實驗室裡培養嗎?」

「我真的不想再談這件事了。」

「我會說這件事,只因為我愛你!」凱倫做任何討人厭的事,都會拿「愛」當辯詞。「我會在餐桌上留個位子給你,所以如果你沒來,整個晚上就被你毀了!」說完,她就掛上電話。

8. 焗烤鮪魚筆管麵

於是那天晚上,在圖庭區一間小小的公寓裡,我被眾人的肩膀擠進小小的廚房,總共十六個人圍坐在一張單薄的摺疊桌旁——是那種設計來貼壁紙用的摺疊桌——我妹妹聲名狼藉的焗烤麵放在桌子中央,像隕石一樣冒著熱氣,飄散出烤過的貓食的味道。

「各位!這位是我可愛的哥哥,道格拉斯。對他好一點,他很害羞!」我妹妹最喜歡指著害羞的人,大吼害羞!哈囉,嗨,嘿,道格拉斯你好。我的競爭者說著。我扭著身子坐進一張小小的摺疊椅,一邊是個毛茸茸的帥哥,黑色緊身褲加條紋背心,另一邊是個很漂亮的女人。

她說:「我是康妮。」

我說:「很高興見到妳,康妮。」乾脆俐落。我就是這樣認識我太太的。

我們靜靜地坐了一會。我想問她是不是不想吃焗麵,可是這樣一來我就得吃掉,於是我問的是……

「妳是做什麼的,康妮?」

她說:「好問題。」雖然並不是。「我想我是藝術家吧。反正,我學的就是這個,不過聽起來總像是在炫耀……」

我回答:「一點也不。」同時心想,天啊,藝術家。如果她說的是「細胞生物學家」,那就什麼也不能阻擋我了。可是我很少遇見這種人,當然從來沒有在我妹妹家遇過。藝術家。我不討厭藝術,絕對不討厭,可是我不喜歡對藝術一無所知。

「所以——水彩還是油畫?」

她笑了。「比這個更複雜一點。」

「嘿,我也算是藝術家!」我左邊的帥哥說著,往我們這邊擠過來。「高空鞦韆藝術家!」

文章定位: