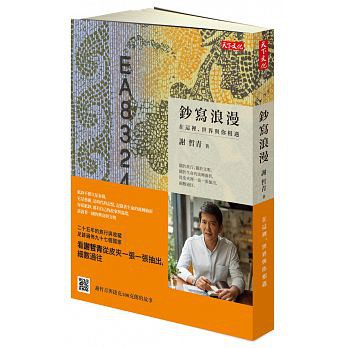

目錄:

自序 當夢想躍然紙上

輯一 亞細亞的無限想像

平安時代的蘊藉儒雅,流水浮雲間的若夢繁華――日本

東方明珠的今世與前生――香港

歐威爾式的國家荒謬與殘酷劇場――緬甸

微笑之國背後的尊王思維與統治神話――泰國

看盡紅塵世俗、生死起滅的吳哥微笑――柬埔寨

當遙不可及的絕美適度回到人間――葉門

雨林深處的天堂誘惑之舞――印尼等

在不完美的世界中,還有值得奮戰的可能――北韓等

當記憶變成對東方的無限想像――蒙古

輯二 歐羅巴的絕美壯麗

聯合王國女王頭上的猴戲――直布羅陀

在大運河中流動的現代文明宿題――義大利

大西洋上朦朧之間的絕美壯麗――法羅群島

從廢柴小丑,成為「世界征服者的征服者」――英國

用探問的色彩,進入充滿人性尊嚴的藝術世界――西班牙

航向西南西,直到徹底改變全世界――西班牙等

綽約、開放、具生活況味的法蘭西藝術之美――法國

來回拉扯的病態執迷與自我矛盾――德國

理性而清晰的烏托邦,留在「美」的永恆――荷蘭等

沉潛、安靜、洗盡鉛華的伊比利半島帝國風采――葡萄牙等

喀爾巴阡山下無盡的啜泣嗚咽――羅馬尼亞

輯三 阿非利加的未竟之夢

荒謬與虛無,交融成不願醒來的夢境――阿爾及利亞

想望平穩、安定的土地眷戀――幾內亞比索等

當信任不存在,注定走上分崩離析的命運――辛巴威等

自序:當夢想躍然紙上

雪,下來了。

輕輕的、柔柔的、在凜冽中夾帶著些許的溫暖,靜靜地將城市擁在懷中。淒清寒涼的蒼白為古老的天際線點綴銀粧,眼前的一切,像是超現實的幻境,美的讓人心碎。

大雪初霽的清晨,連結舊城與小區的橋上空無一人,我佇立在莫爾道河畔,眺望彼岸層疊交錯的城塔,止不住我內心的激動。天涯浩渺、塵土流離,經過多年的飄零、流浪,終於,我來到了這裡,夢縈魂牽的布拉格。

那是柏林圍牆才推倒不久的九十年代,一切還沉醉在舊時代的夢境,等待黎明。我在維也納搭上夜行列車,一個人踏上尋夢的寂寞旅程。列車一路北上,我在徐行搖晃中睡睡醒醒……在夢裡,我回到離開已久的家,坐在客廳和父母兄弟說說笑笑……在夢裡,我與分手的情人久別重逢,舊時愛恨糾葛的萬縷千絲,化成相對無語的淚水……在夢裡,我回到童年的大海邊,在潮起潮落間,我追逐浪花,追逐人生最初始的渴望……我在列車停依靠檢查哨時醒來,剛剛經歷的一切,仍留著悸動、餘溫,我將它們遺落在北方的夜裡,唯一留下的,是滿懷除不盡的黯然晦澀。

邊關的證照查驗依然保有冷戰時期的蕭瑟肅殺,醜陋的軍事瞭望塔帶著莫名敵意睥睨,身著說不出是哪種灰色製服的移民官員,面無表情地檢查列車上每位乘客的身份。我望著窗外寥落的燈火,前方就是米蘭・昆德拉與慕夏的故鄉。雖然是第一次踏上摩拉維亞與波希米亞,但對這片土地,卻有種說不上來的篤定與熟悉。我在詩歌、小說、戲劇與音樂中,早已造訪過無數次。我與波希米亞的緣份,卻來自一份遙遠、奇特的饋贈。

時間是小學之前,有段不算短的時間,母親帶著我和出生未滿周歲的弟弟寄居在北方雨港,從閣樓的小窗看出去,依稀可以看見港口進出裝卸的船隻,霧夜裡的嗚咽,一直從遙遠的年代糾纏至今,有時候在半夢半醒之間,仍可以聽見那像是哭泣的鳴笛聲。

忘記是哪一天,母親給我一個裝喜餅用的大鐵盒,從它開始,我著手建立屬於自己的秘密收藏-用過的火柴盒、集不成套的撲克牌、路邊泛著異彩的小石頭、五顏六色的玻璃彈珠、缺一支腳的鍚皮機器人、吹破的氣球、脫落的書頁、備用的鈕扣……對我來說,盒子裡蒐集的不是物件,是模糊的、小小的夢想……「即使關在胡桃殼裡,我也會把自己當做擁有無限空間的君王。」

在這些微不足道的收藏之中,有幾件小東西,對我產生深刻幽遠的影響,其中一件就是它:一張來自遠方國度的舊鈔。

三十多年來,它一直在我的身邊,可是我卻想不起當初是如何入手。這張舊鈔的正面,背景煙霧蒸騰的工業團地,一九六○年代,這種高汙染的生產模式,是鐵幕國家重度依賴的經濟成長動能。右方是一對身著傳統斯拉夫農服的男女,不知道為什麼,總覺從他們的臉上,我窺見了人們對現實生活的殷實與折服,這對斯拉夫男女眼神帶出不言而喻的陰鬱與孤立。

但真正讓我留下深刻印象的,是紙鈔背面的優雅圖案;遠方,一座國際哥德風格的主教座堂,矗立在格律工整劃一的宮殿後方,在中景的樹林前,一座古老石橋以勇往無懼的方式橫跨巨流,呈現出氣宇非凡的大格局。整體畫面呈現出深切體會永恆的凜然,氣勢磅礡,卻也適性自如。過了很多年後,我才知道,它是一九六一年,由東歐國家捷克斯洛伐克印製發行的一百克朗。我常盯著畫面中的大橋與河水,想像遙遠陌生的他鄉,想像在那裡,有不同的人生,等待著我去體驗。

過了幾年,我認識了史麥塔納、卡夫卡與米蘭・昆德拉,這座城市開始有了聲音,有了呼吸,有了生活的溫度與時間的流轉。我常沉醉交響詩《我的祖國》中絕美的韻律流動……與卡夫卡筆下的「K」,一同在古城的暗巷窄巷裡漫遊迷走……布拉格對我來說,總是帶著待解與迷茫,虛幻且充滿驚奇,是一座充滿黑暗魅惑的故事之城。

又過些年,我踏入這荊棘滿佈的世界,我在孤獨中,踽踽而行,多少年,就踏過多少寂寞與滄桑。我在歲月的歷練中成熟,卻也失落了許多純真的浪漫與理想。

不過就連我也無法理解的是,這張舊鈔總伴著我萬水千山,我曾在數不清的夜裡對著畫中的查理大橋與莫爾道河出神、發呆。它總能帶我回到過去,回到世界彼端的家,回到那泛黃、親密、溫暖的記憶深處。

昔日對遠方的戀慕,當我扺達地極天涯,卻成了莫以名之的鄉愁。

千禧過後幾年,我前往歐洲工作、研究,這張舊鈔意外地串聯起藝術與歷史,讓我開始以更專業、也更細膩的觀點進行蒐輯與探索。

妳問我:「為什麼收集紙鈔?」我會拿出這舊克朗,與妳細數前塵往事,更重要的,我想告訴妳:「我收集的不是紙鈔,而是夢想。」

書摘:當遙不可及的絕美適度回到人間

葉門,是個具有精神分裂傾向的大地,一方面對海洋有熱切的期盼,而它不為人知的另一面,是充滿傳說與未知,混合廣場焦慮與幽閉恐懼的內陸沙漠。

有文字記載開始,葉門的過去就充斥著無法辨認的荒謬無稽:為了歡祝國王誕辰的慶典,數以千計的奴隸相互殘殺……可以破壞水庫的巨無霸老鼠……岩洞居民用蜂蜜浸泡木乃伊,然後賣給遠方國度的蘇丹王,當做保健食品……沙漠中超過二千個部落,各自為政,而每個部落都有自己的風俗與語言……吃魚的駱駝、流血的樹……嚼著就神清氣爽的葉子……藏著惡鬼,終年噴著火焰與毒氣的古井,是《聖經》使徒驅魔後的遺跡……穿著裙子,別著彎刀的男人……。所有的一切,聽起來既危險又迷人,讓人躍躍欲試。

不過我知道這些故事的地方,是在印度孟買前往阿曼首都馬斯喀特(Muscat)的海上。除了睡覺、洗澡、上廁所以外,來自沙漠古城的哈第,總是眉飛色舞地講著有趣而奇怪的故事,他是我見過最會說故事的人之一。

下船道別之前,哈第拿出一張紙鈔,慎重其事地告訴我:「我家就在這裡,房子已經有千百年的歷史,有機會去看看……。」

我翻到紙鈔背面,仔細端詳這張葉門面額五十里亞爾(Rial)上簡潔俐落,具有明顯現代主義風格的建築,心裡想:「騙人的吧!」

許多年後,事實證明,孤陋寡聞的井底之蛙不是哈第,是我。

葉門首都薩那(Sana'a),是一座質樸典雅、具有人情味的古老城市。

當地人總喜歡轉述先知穆罕默德的說法:「人間有三個天堂——呼羅珊的梅爾夫(Merv of Khurasan)、敍利亞的大馬士革,以及葉門的薩那……。其中薩那更是天堂中的天堂。」

在《蒙古秘史》中被稱之為麻里兀的梅爾夫,原本是中世紀絲路上最大商業都會,人口超過一百萬。一二二○年,鐵木真的么子拖雷,派遣大軍圍困梅爾夫,在堅守半年之後不幸落城,戰後除了少數工匠倖免苟活之外,全市慘遭屠殺滅城。梅爾夫從此一蹶不振,在風沙中荒廢頹敝的清真寺、宮殿與城牆,充滿了無處話淒涼的悲戚。

我迷戀大馬士革的陳跡過往,而巷弄內茶館的說書人對於大馬士革的一切,更是如數家珍:使徒保羅歸信的教會、抗擊十字軍的英雄薩拉丁、暗中活躍潛伏的愛德華・勞倫斯、徘徊在大市集的幽靈……,每個角落都有專屬的故事,每個轉角都能與歷史久別重逢。不過,大馬士革實在是太大了,稍不留意,就很容易迷失在茫茫人海,尋不回自己。

所以,我同意先知的看法,薩那有梅爾夫的清虛、大馬士革的豐厚,卻没有他們的寒愴或自大。薩那古城繁榮,卻少見喧譁爭鬧。來到薩那,你會發現時間不再奢侈,一壺涼茶、一袋水煙,就能消磨一下午的慵懶。

薩那,的確是天堂中的天堂。

打從一九六○年代開始,薩那就是葉門紙鈔貫穿時空的主題,唯一改變的,是不同的觀看角度。如果將它們一字排開,我覺得與歌川廣重的浮世繪《江戶百景》有異曲同工之妙,從鷹眼俯視、漫步觀望到格放特寫,每個視角都顯示葉門人對薩那的愛始終不移。我特別喜歡一九七一年二十里亞爾與九三年一百里亞爾的空中鳥瞰,全智全能的造物者視角,將畫面情境提昇到《一千零一夜》的神話層次,畢竟根據天方夜譚的文字轉述,阿拉丁與辛巴達,都曾造訪過這座美麗的城市。

時間來到二○一一年,第三次造訪葉門。不過這一次,是追隨著被偉大探險家塞西格(Wilfred Thesiger)譽為「最後一位浪漫主義時代旅行家」的芙瑞雅‧史塔克(Freya Stark)的《阿拉伯南方之門》(The Southern Gates of Arabia)的故事,深入哈德拉毛(Hadhramaut)的神秘荒漠,也就是哈第告訴我發生許多超自然事件的阿拉伯沙地。拜科技文明所賜,從海岸線拉進沙漠只需要十四小時的車程,就當暮光將近之時,我看見地平線另一頭垂直與水平線所構成的建築線條,我知道,希巴姆(Shibam)近了。

對於現代人來說,希巴姆這個名字很陌生,聽起來像是某種不好吃的巧克力品牌。實際上這座千年古城,一九八二年就被聯合國教科文組織劃入世界文化遺產的保護名單,甚至出現在信用卡的電視廣告上。希巴姆的建築之所以讓人印象深刻,是因為每棟高樓都以參天之勢拔地而起,而且不止一棟,而是整座城市。早在中世紀之時,哈德拉毛沙漠的住民就用混漿混入刴碎的雜草,充分攪拌過後製作成磚頭的形狀,然後放在太陽曬乾。最後的作品就是堅硬無比的長方泥磚。接下來的方式就和我們砌磚牆蓋房子相似,需要的只是一層層向上疊加。通常一棟大樓平均有七至十層樓的高度,建築物的外牆還會用石灰塗飾,除了美觀之外,防蟲也是主要功能。住戶大都是姓氏相同的親族,哈第的家族就在其中一棟。

如果看過薩那建築洛可可式的花邊飾帶,就會覺得希巴姆的風格太樸素簡單。隔天,我花了一下午的時間,找到了哈第所屬的哈斯曼家族,長老親切地招待我到客廳坐坐,哈德拉毛人似乎也不太在意房屋的內部裝飾,除了窗櫺和門框是雕花木架之外,室內空間極簡素淨。如果瑞士建築大師柯比意在現場,一定對希巴姆讚不絕口。後來我才了解,無論是建築形式或居家風格,都和伊斯蘭宗派與民族性格有關,不同的姓別、不同的社會階層,分配到的是不同的室內空間,而觸目所及的一切都要力求樸質。

「我想,先知也要我們這麼做。」至少哈第的叔父是這樣告訴我的。

許多在海外工作的阿拉伯裔勞工,百分九十都來自葉門,尤其哈德拉毛沙漠地區,這裡的荒涼雖然帶有不尋常的美感,但想在這片不毛之地維持生計是一件艱辛的事。哈第所屬的哈斯曼家族,有七成的男子都遠赴海外打工:在新加坡的餐廳、在印度洋的散裝貨輪、在大興土木的阿布達比、在沙烏地的鑽井油田……每個角落都可以看見葉門人辛勤揮汗的身影,他們是阿拉伯世界中最弱勢的一群。

向晚時分,我登上希巴姆古城對面的山頭,這是紙鈔上的取景角度,拍攝位置好的所在地,早就被歐洲觀光客的腳架霸佔,所有人都來爭睹魔幻時光。當太陽接近西方的地平線時,沸騰的熱度迅速下降,西風在燠熱中夾帶些許涼意,相機快門在四周的感嘆此起彼落。這座被譽為「沙漠中的曼哈頓」的古城,亮褐色外牆在塞尚色調的陽光下轉成金黃,水平與垂直線條構成的立面、銳角,在陰影下更加強烈,遠方傳來少年們踢足球的吆喝呼聲,街口破爛的卡車、廢棄大樓的斑駁殘跡、無人看管的羊群,讓希巴姆遙不可及的絕美適度地回到人間,這是可以接受的衰敗,人人心知肚明,看破卻不說破的祕密。

當最後一道餘暉從山頭褪去,天空從粉紅、酒紅到深紫,古城稀疏的燈火意興闌珊地逐一點亮,所有可辨認的形狀逐漸消融在暮色之中。