小暑閱讀:布魯諾.舒茲《沙漏下的療養院》

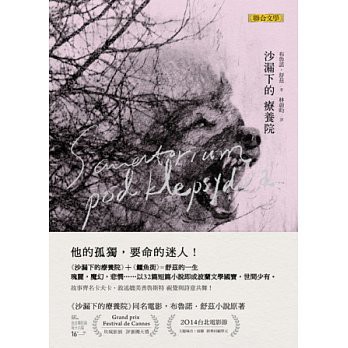

書名:《沙漏下的療養院》Sanatorium pod klepsydrą

作者:布魯諾.舒茲(Bruno Schulz,1892-1942)

二十世紀最偉大波蘭語作家之一,一個有異常稟賦的作家和畫家。他出生於波蘭小鎮德羅活貝奇(現為烏克蘭境內,波蘭語:Drohobycz)的中學美術老師,終生未婚,大半生都在同一片土地上生活。年輕時學習建築,並在當地高中擔任美術和手工藝課老師。一九三九年,第二次世界大戰爆發,身為猶太人的舒茲被關人集中營,不久,便被納粹黨衛軍射殺在小鎮的一個街角。

舒茲一生僅出版過兩本短篇小說集《鱷魚街》和《沙漏下的療養院》,還留下了一些傑出的畫作。一九六三年,上述兩部小說集的英文版問世,頃刻間被廣大文學愛好者所關注,帶起一股新的文學潮流。他的作品語言瑰麗,想像豐富,充滿奇思,被認為是「一個難以突破的極限」。舒茲不可思議的文字征服了包括以薩辛格、厄普戴克、菲力普羅斯等世界一流作家和學者,被視為可與普魯斯特和卡夫卡相提並論的文學大師。本書為舒茲遺產執行人授權本書第一次繁體中文譯本。

譯者:林蔚昀(Wei-Yun Lin-Gorecka)

一九八二年生,台北人。英國布紐爾大學戲劇系學士,波蘭亞捷隆大學波蘭文學研究所肄業。在波蘭生活已九年,以中文、英文及波文創作詩、散文及小說,其創作及翻譯作品散見各大報、劇場及文學雜誌。多年來致力在華語界推廣波蘭文學,於二○一三年獲得波蘭文化部頒發波蘭文化功勳獎章,是首位獲得此項殊榮的台灣人。同年以波蘭文譯者及台灣/波蘭文化交流推廣者的身分,獲得中國民國第五十一屆十大傑出青年獎項(文化及藝術類)。著有《平平詩集》,譯有《獵魔士:最後的願望》、《獵魔士:命運之劍》、《鱷魚街》、《給我的詩──辛波絲卡詩選1957–2012》及《走路的藝術──魯熱維奇詩選1945–2008》。現與丈夫及兒子居於波蘭克拉科夫。

內容介紹:

他的孤獨,要命的迷人!

《沙漏下的療養院》+《鱷魚街》=舒茲的一生

《沙漏下的療養院》同名電影,布魯諾.舒茲小說原著

2014台北電影節主題城市:波蘭經典回顧單元

法國坎城影展評審團大獎

瑰麗,魔幻,悲憫……以32篇短篇小說即成波蘭文學國寶,世間少有。

厄普代克(John Uodike)、

柯慈(JM Coetzee)、

菲利普.羅斯(Philip Roth)、

大衛.格羅斯曼(David Grossman)、

魯西迪(Salman Rushdie)、

博拉紐(Roberto Bolaño)……

等多位世界文學大師極度推崇的傳奇作家

波蘭文學國寶布魯諾.舒茲

文學境界中,難以突破的極限

我低頭埋首於書中,臉上閃著彩虹的光輝,全身在一陣陣狂喜中寂靜地燃燒。我讀得如此專心,甚至連午飯也忘了。我的預感沒錯。這是那本真蹟,那神聖的原稿──雖然它現在已蒙羞、墮落到了這種程度。傍晚時分,我臉上帶著幸福的微笑,把這疊廢紙藏到最深的抽屜,為了掩飾,還用其他的書本將它蓋起──我有一種感覺,我是把彩霞收到五斗櫃裡,哄它入睡。這彩霞不斷從自身發出炫目多彩的火光和深淺不一的紫紅,然後又重來一次,好像不肯結束的樣子。

現在,所有的書本對我來說是多麼地無足輕重啊!

因為一般的書本就像隕石一樣。每一本都有一個瞬間,在那一剎那它們會發出一聲尖嘯,像不死鳥一樣向上飛昇,所有的頁面都在燃燒、發出光芒。為了那一瞬間,那獨一無二的剎那,我們之後會一直愛著它們,即使那時它們已成為一堆灰燼……——〈書〉

火車慢慢地靠站,沒有喘息,沒有敲擊,彷彿隨著呼出的最後一口蒸汽,它的生命也緩緩流失了。我們停了下來。四處一片寂靜,空無一人,也看不到任何車站的建築。下車的時候,列車長告訴了我療養院所在的方位。我提著行李箱走在白色、狹窄的鄉間道路上,不久後就通往一座有著陰暗、濃密樹林的公園。我好奇地打量周圍的風景……

在某個地方,在天井之間出現了一個泥土做成的橋,和圍牆一樣高。我毫不費力地越過障礙,然後穿過這峽窄的土堤,擠過擁擠的房子,來到街上。我依靠我那精準的空間感計算出的結果沒錯。我幾乎就站在療養院前面,看到它白色的後廂房在黑色的樹影之間閃爍……——〈沙漏下的療養院〉

故事齊名卡夫卡、敘述媲美普魯絲特

同是畫家的舒茲,用視覺與詩的文字,對每一個文學細節都不會放過。多篇短篇小說與過去未集結成書的散篇,繼台灣文壇重新驚艷發現的《鱷魚街》,曾改編成電影的短篇〈沙漏下的療養院〉與其他十六篇讓足以造就他不滅文學地位的短篇小說,首度由生於台灣旅居波蘭的詩人兼翻譯家林蔚昀完整翻譯介紹,正式與台灣讀者見面。

閱讀舒茲:是一種請求,一種邀約,一種微小而綻放光芒的希望

超值收藏:俄國藝術家德米特里‧施維翁科夫-基斯梅洛夫特別為台灣版舒茲創作,布魯諾.舒茲主題版畫三幅。曾經散布在台北七個地點的作品,與《鱷魚街》書中四幅合成完整七大行星藝術連作。

http://www.books.com.tw/exep/assp.php/Johnsonkuo/products/0010641444?utm_source=Johnsonkuo&utm_medium=ap-books&utm_content=recommend&utm_campaign=ap-201406

目錄:

1.書

2.天才的時代

3.春天

4.七月之夜

5.我父親加入消防隊

6.第二個秋天

7.死季

8.沙漏下的療養院

9.渡渡

10.艾迪

11.退休老人

12.孤獨

13.父親的最後逃亡

未結集作品

14.秋天

15.夢想的共和國

16.慧星

17.祖國

http://www.books.com.tw/exep/assp.php/Johnsonkuo/products/0010641444?utm_source=Johnsonkuo&utm_medium=ap-books&utm_content=recommend&utm_campaign=ap-201406

書摘:〈七月之夜〉

在我大學聯考那年的暑假,我第一次認識了七月的夜晚。白天的時候,微風、街上的喧囂以及炎熱夏日的反光穿過打開的窗戶,走進我們的屋子裡來。我們家那時住著一個新房客──也就是我姊姊的兒子──他只有一丁點兒大,脾氣很壞,常常嚶嚶唉唉地哭泣。這小傢伙讓社會發展開了倒車,把我們家變得有點像史前文明,充滿了游牧民族母系社會那種氣氛,像是某種男人無法進入的後宮。在這後宮的帳篷裡擺滿了床單、尿布和內衣褲,這些玩意總是洗了又乾,乾了又洗。在這裡最常看到的光景就是女人在草草梳洗,頻繁地寬衣解帶(不過這動作本身是很純潔的),最常聞到的味道則是帶著酸臭的嬰兒氣味,以及漲滿了奶水的乳房味道。

我姊姊在辛苦的生產後,離家到鄉間的溫泉療養院去調養身心。我姊夫只在吃飯的時候出現,而我父母每天晚上都在店裡待到深夜。奶媽統御了我們的家,她那過盛的母性不斷擴張。身為奶水的提供者,她在家裡於是享有特權。她在莊嚴的威儀中以她那無遠弗屆、重要無比的存在,把母性統治的印紀打到了我們家上頭。這滿足的壓倒性和澎湃的肉體以充滿智慧的比例,分散於她和兩個女僕身上。在每一個舉手投足中,她們都像孔雀開屏一樣展現自己那自給自足的女性氣質。.在我們的花園裡,繁花寧靜地盛開,果實也慢慢成熟,整座花園充滿樹葉的私語、銀色的反光和陰影的沉思──而在我們家,與之分庭抗禮的風景則是白色的內衣褲與怒放的肉體,以及繚繞在這一切之上的,女人和母性的氣味。在明亮得可怕的正午時分,在打開的窗戶上,所有的窗簾都驚恐地飛起,所有掛在晒衣繩上、被太陽照得閃閃發光的尿布都排成一排,立正站好──這時,毛茸茸的種子、花粉、迷途的花瓣穿過這一片不安的白色布料長河,帶著它們光影的浪潮、流浪的低語及沉思,緩緩地走過房間。彷彿在這神的時刻,所有的阻隔和圍牆都升了起來,而那壓倒性整體的震顫就在思緒和感覺退潮時,走過了整個世界。

那年夏天的夜晚,我都在城裡的電影院裡度過。我總是在最後一部片放完後才起身離去。

當你走出放映廳的黑暗──那被驚恐、飛舞的光影撕裂的黑暗──你便走入寂靜、明亮的大廳,彷彿你剛從一個巨大的暴風雨夜晚走入一間寧靜的客棧。

剛才,電影帶給了你一場美妙的、荒野上的追逐,而現在,你那因為奇異冒險而過於興奮的心靈在這明亮的等候室裡平靜了下來。它被封在四面牆裡,把你和外頭那浮誇、充滿壓力的夜晚隔了開來。在這個安全的小港,時間從很久以前就停止流動了;電燈泡徒然散發著荒廢的光,那光芒有如一陣一陣的浪潮──

在引擎永恆的節奏裡波動,售票亭也因為它而輕輕顫動。

這座前廳浸淫在深夜的乏味裡,就像是火車站的等候室──當火車已經走了很久以後。有時候,它彷彿是生命的最後一道背景,當所有的事件都已過去,所有的噪音都已消褪,它則是那個留存下來的東西。在大幅的彩色海報上,阿斯塔‧妮爾森跌跌撞撞地走著,她的額頭上已經永恆地烙下了死亡的聖痕,她的嘴唇永遠都會為那最後的一聲尖叫而開啟,她的眼神非比尋常地強烈,有一種終極的美。

售票小姐老早就晃回家了,現在她一定已經在她的小房間裡,在那鋪好了的床邊活力十足地走來走去。她的床在等她,就像一條小船,要載著她飄浮在夢境黑暗的瀉湖之間,在複雜的冒險之間。那個坐在票亭裡的,只是她的表象而已。她是一個虛幻的幽靈,用無聊、畫得明亮鮮艷的眼睛瞪著虛無的光線,無意識地眨著睫毛,把從電燈上不斷灑落下來、令人昏昏欲睡的金色粉塵彈落在地。有時候她會對消防隊的中士蒼白地微笑──那傢伙(他的本尊不久前也離開他了)一動也不動地靠牆站著,身上穿戴著閃亮的頭盔、虛有其表的肩章、銀穗帶和勳章。遠處傳來玻璃門因為馬達而振動的聲音。那扇門會帶領我們走進深沉的七月之夜,但是吊燈讓玻璃盲目了,它用電燈的反光推翻了夜晚,竭盡所能地縫補拼湊出一幅不受巨大黑夜威脅、安全小港的景象。然而,這個等候室的魔法最終總是要消失的。玻璃門打開了,紅色的布幕吸了一口夜的氣息,然後,夜就突然佔據了所有的事情。

你們是否感覺得到這場冒險神秘、深沉的意義?當這個弱不禁風、蒼白的高中畢業生穿過那扇玻璃門,獨自從安全的小港走進無邊無際的七月之夜?他是否能奮力穿過無盡夜晚那些黑暗的沼澤、濕地和峭壁,然後在某天早晨來到一個安全的港口?要花上幾十年的時間,他才能完成這場黑暗的奧狄賽之旅?

目前還沒有人寫過七月之夜的地理誌。在內在宇宙的地理記載中,這些章節尚未被著墨。

七月之夜!要拿什麼來和它比較?要如何描述它?我是否要把它比喻成一朵巨大的黑玫瑰?這朵玫瑰有著千百片天鵝絨般的花瓣,而這些花瓣的數百個夢境正將我們層層包覆。夜晚的微風輕輕吹入她最柔軟的深處,而在那帶著甜香的底層,我們感受到了來自遠方星光的注視。

還是,我要把它比喻為我們閉上眼睛後,在眼前看到的那一片黑幕?在它上頭,充滿了四處漫遊的粉塵、有如白色罌粟子的星星、沖天炮還有流星。

或者,我們也可以把它比喻成一列和這個世界一樣悠長的夜車,永無止境地在黑色的隧道裡奔馳。當你走過七月的夜晚,你就像走在火車裡一樣,吃力地從一個車廂走到下一個車廂,穿過那些昏昏欲睡的乘客、擁擠的走道、悶熱的包廂和交錯的過堂風。

七月之夜!它是神秘、昏暗的氛圍,像一塊活生生、敏銳、靈動的黑色物質,不斷從混沌中生出新的形體,然後這些形體又作出變化!這些黑色的建材層層堆起,從四面八方包圍住昏沉的流浪者,在他身邊創造出洞穴、拱形屋頂、凹窗及凹牆!就像一個煩人的長舌公,它在孤獨的流浪者身旁打轉,不厭其煩地和他喋喋不休訴說自己的幻覺、幻想、囈語和妄想──它甚至在他面前呈現出一幅又一幅的幻象:佈滿點點星光的遠方、乳白色的銀河、以及偉大古老建築的迷宮。同時,夜晚的空氣──這位黑暗的海神普羅透斯──正在為了好玩而創造出天鵝絨般的厚重物質、一絲絲茉莉花的香氣,還有帶著醋味的瀑布,以及突如其來的無風沉悶──它就像黑色的球體一樣無限延伸,像是可怕的黑色葡萄,充滿了暗色的汁液。

我在這些擁擠的門框中推擠前進,在這些拱門和拱形屋頂下低垂著頭。突然,屋頂掀開了,伴隨著一聲星光的嘆息,這個無底的圓球暫時開啟,只為了在下一刻又把我關到擁擠的牆面、門框和通道之間。在這些無風的死寂地帶,在這黑暗的海灣,還殘存著一些夜晚的流浪者遺留下來的片斷對話、海報上零落的標語、遺失了節拍的笑聲、一串串沒有被夜晚的微風吹散的低語。有時候夜晚把我關在它裡面,彷彿像是關在一個沒有出口的小房間。我變得很想睡,我甚至不知道自己是否還在行走,或是已經在這個夜晚的旅館房間躺下休息。

但是,我感覺到了那熱切的吻──它被那張香甜的嘴遺忘在某個角落,有著天鵝絨的觸感。某扇百葉窗被掀了起來,我高高跨過窗台,然後繼續在流星群的拋物線下流浪。從夜的迷宮裡走出了兩位流浪者,他們閒聊著,從黑暗中拉出一條絕望的、由對話編織而成的長麻花辮。其中一人單調地用傘尖敲擊人行道──這樣的傘是在下流星雨的時候使用。他們的頭上戴著圓滾滾的禮帽,兩人都像喝醉了酒,搖搖晃晃、漫無目的地走著。另一次,一隻帶著陰謀色彩的黑色斜眼和一隻巨大、青筋畢露、瘦骨嶙峋的手讓我停了下來。那隻手緊緊握住一根鹿角手杖的把手(有時候,在這樣的手杖裡會暗藏著一把又長又薄的劍),一跛一跛地穿過夜晚。

〈沙漏下的療養院〉

那是一段漫長的旅途。在這條被遺忘的支線上,火車一星期只行駛一次,而且也沒什麼人在坐。我從來沒看過這種古早的火車,在其他路線上,已經看不到了。它的車廂就像房間一樣寬敞,裡頭暗暗的,充滿了陰暗的死角。那些彎彎曲曲的走道,還有那些空空蕩蕩、迷宮一樣的冰冷隔間有著某種被遺棄的詭異感覺,幾乎令人恐懼。我從一個車廂走到下一個車廂,希望能找到一個舒適的角落。到處都颳著風,寒冷的過堂風像鑽子一樣鑽過整列火車,在它裡面開出自己的道路。火車裡的座椅都太高,人們三三兩兩和他們的包袱一塊坐在地上,不敢去佔據那些空座椅。再說,那些突出、包覆著油布的座椅冷得像冰塊一樣,而且因為老舊而黏黏的。火車停靠在空曠的車站,沒有一個乘客坐上這班列車。它慢慢地再度開始行進,沒有嘶鳴,沒有喘息,彷彿在沉思中繼續上路。

有一段時間,我的旅伴是一個穿著破爛制服的鐵路員工,他一語不發,深陷於自己的思緒中,用手帕壓住他那張腫脹、疼痛的臉。然後,就連這傢夥也消失了。他悄悄地不知在哪個車站下了車,在地上鋪著的稻草堆上留下一個凹陷的痕跡,還有一個破舊、被遺忘的黑色皮箱。

我在稻草和垃圾之間吃力、蹣跚地從一個車廂走到另一個車廂。隔間的門在過堂風中搖晃,從一端敞開到另一端。到處都看不到一個人影。最後,我終於遇到了穿著黑色制服的列車長。他把一條厚厚的圍巾纏在脖子上,開始收拾他的東西:一些零碎物品、手電筒和公事本。「我們快到了。」他用白濁的雙眼瞟了瞟我,然後說。火車慢慢地靠站,沒有喘息,沒有敲擊,彷彿隨著呼出的最後一口蒸汽,它的生命也緩緩流失了。

我們停了下來。四處一片寂靜,空無一人,也看不到任何車站的建築。下車的時候,列車長告訴了我療養院所在的方位。我提著行李箱走在白色、狹窄的鄉間道路上,不久後就通往一座有著陰暗、濃密樹林的公園。我好奇地打量周圍的風景。那條我正在走的路逐漸往上爬昇,帶我來到一座平緩山丘的山腰上,從那裡可以看到一片寬廣的地平線。那是個灰暗、死氣沉沉的一天,沒有任何特色。也許正因為這沉重、灰暗的氛圍,那碗狀的地平線看起來更加黯淡。在地平線之上展開了一片寬廣的森林風景,由一層層有著不同層次和色澤的樹群組成,越往遠處,顏色更加灰暗,一下在左邊,一下在右邊緩慢、漸層地傾落。

這片充滿肅穆氣息的風景彷彿正在微微地──幾乎不引起任何人注意地──流動。它不由自主地移動著,有如多層次的多雲天空,充滿了神秘的律動。森林那流動的帶狀物和小徑似乎正在發出嘩啦啦的聲音,並且在這聲響中往上生長,就像是悄悄漫延到陸地上的海浪。在森林那百變靈動的黑暗中,白色的道路突顯了出來,像是由多部和絃組成的樂曲般蜿蜒。它被這強大的音樂擠得幾乎喘不過氣,最後終於被音樂吞噬。我輕輕地從路邊的樹上折下一截樹枝。上面的葉片是墨綠色的,幾乎接近黑色。

那黑色有一種奇怪的飽合,非常深沉而且善良,像是一場具有強大力量、可以使人變得強壯的夢。這幅風景中所有的灰階都來自這單一的黑色。在我們的家鄉,在多雨的夏季,那吸飽了雨水的多雲黃昏也會出現這樣的顏色。在兩者之中,都有一種深沉、平靜、不修邊幅的隨意,一種終極放棄的麻木,不再需要任何其他的色彩來取悅它。

森林裡就像夜晚一樣黑暗。我摸著黑走在寂靜的針葉上,當樹林變得稀疏,我聽到腳下傳來橋的木板發出的聲響。在橋的另一頭,在黑色的樹影間,隱隱浮現一座旅館灰色的牆面,有著許多窗戶,上頭的招牌寫著「療養院」。入口的雙扇玻璃門是開著的。從小橋上直接就可以走進療養院(小橋兩側的扶手是用樺木做的,搖搖晃晃的不是很穩)。療養院的長廊一片昏暗,彌漫著莊嚴的寂靜。我踮著腳尖,從一扇門走到下一扇門,試圖在黑暗中讀出門上的號碼。在一個轉角,我終於碰到了一個房間女服務生。她從一個房間跑了出來,又喘又怒,彷彿剛剛才掙脫了某個人的狼爪。她幾乎聽不懂我在說什麼,我必須重覆好幾遍,但是她依然無助地扭動著身子。

他們收到我的電報了嗎?她雙手一攤,目光飄向遠方。她斜眼瞄著一扇半開的門──她只是在等待,只要一有機會她就會立刻逃進那個房間。

「我從很遠的地方來,我用電報在這間旅館訂了一個房間。」我有點不耐煩地說:「我應該去找誰?」

她一點概念也沒有。「也許您可以到餐廳那裡去。」她含糊不清地說:「現在大家都在睡覺。等醫師起床,就會幫您辦手續。」

「睡覺?現在可是白天啊,離晚上還很遠…」

「我們這裡的人一直都在睡覺。您不知道嗎?」她抬起眼,好奇地看著我說。「再說,這兒從來都沒有黑夜。」她挑逗地加了一句。她已經不想逃跑了,她輕輕地扯著圍裙的蕾絲,扭動身軀。

我丟下了她,走進半明半暗的餐廳。那裡有許多小桌子,還有一個大型的吧台,有整面牆那麼寬。過了這麼長一段時間,我再次感到餓了。所以當我看到吧台上擺滿了成堆的、各式各樣的蛋糕,心底不由得一陣欣喜。

我把行李箱放在其中一張空桌上,拍了拍手,沒有得到任何回應。我走到隔壁房間去看看,那個房間比這間更大、更明亮,它寬敞的窗戶(或涼廊)是打開的,外面是那幅我早已熟悉的風景。那幅風景嵌在窗戶的框裡,看起來既憂鬱又意興闌珊,像是一個哀傷的提醒。在鋪著桌布的桌子上放著不久前剛吃完的食物、打開的酒瓶、喝了一半的酒,有些地方還放著沒人領取的小費。我走回吧台前,打量著糕點和肉醬塊。它們看起來可口無比。我在考慮,是不是要自己動手。我突然覺得非常嘴饞,尤其是那裡有一種蘋果蛋糕特別挑逗我的味蕾。我本來已經準備好要用銀鏟子挑一塊這樣的糕點,突然,我感覺到有人站在我背後。剛才的女服務生穿著靜悄悄的拖鞋走進了房間,用手指碰了碰我的背。「醫師請您過去。」她看著自己的

指甲說。

她走在我前面──她很清楚,她臀部的一搖一晃正像磁鐵一樣吸引著我,雖然她根本不必轉過身來確認。當我們走過幾十扇標示著號碼的門,她就不斷地玩弄著這磁性,利用我們身體之間的距離讓它忽強忽弱。長廊越來越暗。當我們走入完全的黑暗,她挑逗地靠在我身上說:「醫師的門就在這裡。」又耳語:「請進去吧。」

高塔德醫師站在房間中央接待我。他是個矮小的男人,肩膀很寬,蓄著黑色的鬍鬚。

「我們昨天才收到您的電報。」他說:「我們送了馬車到車站去接您,但是您搭了另一輛火車來。可惜,這裡的火車接駁不是很好。您感覺如何?」

「我父親還活著嗎?」我不安地注視著他微笑的面孔,問。

「自然,還活著。」他說,平靜地承受我急切的目光。「當然,是在某種侷限的範圍內。」他瞇起眼加了一句。「您和我一樣清楚,從您家裡和您家鄉那邊的角度來看──您的父親已經過世了。這是沒辦法完全復原的。這次的死亡讓他在此地的存在矇上了某種陰影。」

但是父親自己不知道吧?他不會猜到嗎?」我悄聲問。醫師十分肯定地搖搖頭。「請您不要擔心。」他壓低了聲音說:「我們的病患不會猜到,他們沒有猜測的能力…」

「這整件事的把戲就在於──」他繼續說,甚至準備好要在十指間展示這個把戲的訣竅。「在這裡,我們把時間往回撥,我們這裡的時間和現實的時間之間有著某種間隔。這間隔有多大呢,我們說不準。這是很簡單的相對論。在這裡,您父親的死亡還沒有到來,而在您的家鄉,它已經抵達了。」

「所以,」我說:「我父親正在死亡,或是已經瀕臨死亡…」

「您不明白我的意思。」他用理解的語氣說,包容了我的焦躁。「我們恢復了過去的時間,同時也恢復了它所有的可能性,包括康復的可能。」

他微笑地看著我,撫摸自己的鬍鬚。

「但是現在,您一定很想見您父親。如您所願,我們在父親的房間為您準備了另一張床。我這就帶您過去。」

當我們走到黑暗的長廊上,高塔德醫師已經開始輕聲細語地說話。我注意到,他穿著和女服務生一樣的毛氈拖鞋。

「我們讓我們的病患睡很久,如此我們就可以儲存他們的生命力。再說,他們在這裡也沒什麼別的事好做。」

他在某扇門前停了下來,把手指放到嘴邊比了一個噓的動作。

「請您輕輕地進去──父親正在睡覺。您也去睡吧,這是您在此刻能做的最佳選擇。再見。」

「再見。」我低聲說,感覺到我的一顆心幾乎要從喉嚨中跳出來。我壓了壓門把,門順從地自己開了,像是在睡夢中毫無戒心張開的嘴唇。我走進房間,裡面幾乎空無一物,既灰暗又簡陋。在小窗戶旁邊有一張普通的木床,而我父親就躺在上面,躺在一大堆被褥之間,沉沉地睡著。他深沉的呼吸把藏在睡夢深處那一層層鼾聲都翻了出來,整個房間從地板到天花板都塞滿了他打呼的聲音,而新的鼾聲卻還不斷地紛至沓來。我激動地看著他因為生病而消瘦、悲慘的臉龐,他的臉現在完全專注在打呼這件事上,在遠方某處神遊(它已經褪下了塵世的表皮),莊嚴地數著自己生命中的罪行,在遙遠的彼岸告解。

房間裡沒有第二張床。一股凜冽的寒意從窗戶沁入室內。火爐並沒有點上。

他們好像不是很照顧自己的病患,我想。病得這麼重的人,竟然還讓他吹冷風!不止如此,這裡八成都沒人在打掃。地板上積了厚厚一層灰,連放藥品和那杯冷咖啡的小床頭櫃上也都是灰。在吧臺上堆著小山一樣的蛋糕,然而卻給病人喝黑咖啡,而不是別的會對他更有幫助的飲料!但是和他們把時間往回撥這個益處比起來,這一切的細節都算不了什麼了。

我慢慢地脫下衣服,擠到父親的床上。他沒有被吵醒。只是他的呼聲已經顯然爬得太高,他於是讓它降了一個八度,放棄了慷慨激昂的朗讀。它現在變成某種私人的鼾聲,只是拿來給自己用的。我用羽絨被緊緊包住父親,好在可能範圍內保護他不受窗外寒風的侵襲。很快地,我在他身邊沉沉睡去。

http://www.books.com.tw/exep/assp.php/Johnsonkuo/products/0010641444?utm_source=Johnsonkuo&utm_medium=ap-books&utm_content=recommend&utm_campaign=ap-201406

文章定位: