書名:國家地理雜誌百年攝影經典

作者:莉雅.賓達威瓦(Leah Bendavid-Val)

現任國家地理學會叢書部攝影出版主任,著有《宣傳與夢想:拍攝1930年代的蘇聯與美國》、《變動中的現實:蘇聯近代攝影》、《國家地理雜誌百年攝影經典》、《紙與玻璃的故事:國家地理攝影先驅》,以及最近的《無言歌:蘇菲亞.托爾斯泰伯爵夫人的相片與日記》。在世界各地博物館策畫過多場攝影展。

內容介紹:

這本精采絕倫的攝影集在 1994 年首次出版時,就榮登美國的年度最暢銷禮物書榜;到了今天,書中的影像依然經典。在《國家地理雜誌百年攝影經典》中,讀者除了可以飽覽《國家地理》雜誌的得獎照片之外,還能一窺照片背後的故事,以及攝影師拍攝時的工作點滴。

書中的照片捕捉到自然界動植物難得一見的瞬間,記錄下世界各地民族生活中的重要時刻。許多較早期的照片使新照片的重要意義得以確立,也說明了《國家地理》雜誌如何建立起一套獨特的拍攝手法,成為維持了數十年的傳統,同時又能在歷史的變遷之中與時俱進。

導言〈百年遞嬗〉,述說國家地理學會早年再三突破技術上的困境,建立獨樹一幟的影像風格,之後的五大章,分別就陸地與海洋的野生動物,美國與世界各地的文化,以及科學,這五個國家地理學會向來關注的主題領域,以一幅幅驚人的影像,展現國家地理攝影師的拍攝技巧和想像力。

目錄:

28 前言

30 百年遞嬗

72 遙遠的他方

114 原野的故事

118 海底大探索

232 科學最前線

276 美國面面觀

前言:

與中世紀的藝匠一樣,我父親相信家傳技藝要趁子女年幼時傳授。在我 12 歲的時候,他就給了我第一部相機;到我 16 歲,他又安排我跟隨一位著名的《國家地理》雜誌攝影師到英格蘭出任務。

「好好跟著他,」我父親對我說:「他給相機裝上 50mm的鏡頭,你就跟著裝。從早到晚,他怎麼拍你就怎麼拍。」

說到這裡,母親插嘴了:「不過天黑以後就不准再學他了!」

即使早在那個時候,《國家地理》雜誌攝影師的名聲就已經不限於攝影一項。最近有一位還說:「真想過一

過大家都以為我在過的那種日子。」就算《國家地理》雜誌攝影師豪邁瀟灑的形象似乎被誇大了,但他們所過的生活絕不單調無聊。我們的攝影團隊曾在鯊魚攻擊、軍隊入侵、飛機墜毀、火山爆發之下大難不死,歷劫歸來。

當別人問起,我們的攝影師是如何拍出世界一流的照片時,他們也許會聳個肩,說:「光圈設在 f/8 ,然後人到現場就是了。」話雖輕鬆,人到現場的意義可是無比重大。

我想起自己在巴里島出任務時遇到的困難。那時我連試了好幾天,想要在日落時分,把在普里亞丹一扇精雕細琢的大門前表演的舞者拍下來。其中兩次被雨打斷,還有兩天夕陽的光線有點平淡。然後,毫無預警地,一場熱帶風暴就在最恰當的時候襲來,天空轉為杏桃色,舞者的身體在奇特的光線下閃耀著光彩。我終於拍到我們要的照片( 96頁)——緊接著立刻大雨傾盆。運氣嗎?當然!但人在現場才是關鍵。

早期攝影所用的底片感光度低,相機也很原始,因此在光線上重視的是光量,而不是光質。即使如此,早在1895 年,《國家地理》雜誌就已經開始刊登照片,以後更漸漸發展出「圖片故事」,這是後來社會史學家後來給予本刊報導的稱呼。

我的祖父告訴過我,他和其他攝影先驅者在 19 、 20 世紀交替那個時代的工作方式。他們會載著一整車的器材,前往世界上的許多偏遠地區;這些器材不但笨重,而且很脆弱:有易碎的玻璃板、顯影藥劑、湊合而成的暗房,長時間曝光所需的三角架,以及簡直帶不動的相機。一趟任務下來,攝影師可能拍不到 100 張照片。

現在,我們的攝影師一天之內拍到的照片,就是這個數字的好幾倍。攝影師利用的仍然是光:這是個人人可得、但不可求的變數。有了感光度較高的底片和精密的新型相機,他們可以利用光線拍出攝影前輩只能夢想的照片。《國家地理》雜誌一直走在攝影與印刷技術的最前端,兼顧傳承與求變,已經走過一個精彩萬狀的世紀——全世界最長的一次曝光。

讀者可以在本書中看見攝影演進的歷程。姑且不論技術,一些最早的攝影作品,和今天的比起來毫不遜色。為什麼呢?就像雞和蛋一樣,想像力和影像是分不開的。捕捉到那一刻的並不只是相機——還有攝影師。

百年遞嬗

舊大陸的新影像

在美國首都華盛頓的國家地理學會大廈,十幾位攝影師正擠在八樓的一個房間裡。員工大多已經下班,只剩下留守的警衛、幾個趕截稿的人,還有這群各自帶了片盤來的攝影師。大夥兒聚集在一間沒有窗戶的放映室裡,利用這次難得的聚會,安然享受一場他們特有的娛樂。這是一場「幻燈片派對」,每個人帶一盤自己的 35mm 幻燈片,喜歡的話也可以帶瓶酒。有人打開了幻燈機,關掉天花板上的燈,於是大家就著幻燈機燈泡的微弱光線,開始了一場交流的儀式。他們正在展示各自拍到的照片,不是給讀者、也不是給編輯,而是彼此觀賞。

攝影師出一趟任務,可以帶回來 600 到 800 卷底片,大約2萬到3萬格影像,視任務的性質而定;不過當然不會 2 萬格拍的都是不同的主體。攝影師會預先考慮編輯流程,把這些照片篩選到剩下一個片盤的數量,也就是大約 80 張。許多攝影師說,他們努力拍照就是為了這一盤照片。日後圖片編輯會再從中選出 30 張來刊登;而他們就是一心要拍出這麼一組盡善盡美的影像,好讓圖片編輯不知從何選起。

才從剛果的恩多其地區回來的麥可‧尼可斯(Michael Nichols),放映的是第一次見到人類的大象和黑猩猩的影像。他一張張切換幻燈片,一邊回答關於他那些精密卻棘手的遙控相機的問題。喬治‧史坦梅茲( George Steinmetz )拍的是印尼新幾內亞一個部落的人民。他說當地男子會配戴用貝殼雕成的鼻飾,而這個鼻飾往上指或往下指,代表這個人的心境;很多女子只有半截手指頭,她們在童年時若有親人過世,指頭就要被剁掉。大衛‧亞倫‧哈維( David Alan Harvey )拍的是墨西哥瓦哈卡的居民。他心目中的上乘攝影,是可以讓美國人看到照片中的瓦哈卡人時,感覺到的親切多於陌生。茱蒂‧科布(Jodi Cobb)帶來的作品則是臉塗得很白、形如鬼魅的日本藝伎,每一幅都是充滿了優雅與溫情的親切影像。正在為《國家地理》雜誌拍攝有關詩人惠特曼的報導的瑪麗亞‧史丹佐(Maria Stenzel),帶來的幻燈片只有一張,上面是個年輕人坐在海灘上,正仰頭凝視夏日藍天中一架飛機拖著的一幅空中廣告布條,布條上是個赤裸著胸膛的男子。史丹佐在長島的蒙托克附近捕捉到這未經安排、純屬意外的一刻,令人聯想到惠特曼的氣質;蒙托克正是惠特曼常去的地方。「健壯、精力旺盛、深情的青春啊——」惠特曼寫道:「充滿美感、力量、魅力的青春⋯⋯。」史丹佐以單一幅影像,就找到了一處熠熠生輝的地點、一行詩句,以及她想要令人聯想到這位詩人的那種象徵氣氛。

齊集在這場幻燈片派對上的攝影師,正在分享他們不論於公於私,對攝影所懷抱的那份熱愛。每一位對完美性都有自己的觀點,也都在追隨一種跨世代的傳統。

國家地理學會誕生在發明的時代,不遺餘力地培養攝影上的創新,尤其是彩色攝影的運用。當攝影成了報導新聞事件的重要媒介之後,《國家地理》雜誌的攝影名號也大放異彩。後來電視的出現,使靜態影像在新聞報導上的重要性大減,但《國家地理》雜誌依然不改對攝影的初衷。何謂一張好照片的觀念已經深植人心,代代相傳而不墜。雜誌創立後的頭幾十年,在葛羅夫納主掌編務下,刊登的照片都是由撰文的科學家和探險家所拍攝的,如希蘭姆‧賓漢(Hiram Bingham)在祕魯拍下他新發現的馬丘比丘遺址,喬瑟夫‧洛克(Joseph F. Rock)拍攝的中國和西藏,以及總編輯葛羅夫納本人遠赴俄羅斯、北極和夏威夷拍攝的地理景觀(30-31頁)。

喬瑟夫‧洛克是早期集探險家、科學家、攝影記者於一身的代表人物,有時出一次任務就一連好幾年不見蹤影。往往大家以為他罹難了,但其實他在中國和西藏間的崇山峻嶺裡探險、拍照,測繪地形( 62 頁)。他蒐集了好幾千件的動植物標本;《國家地理》雜誌有一系列報導,刊登的全是他的冒險故事,例如他曾在一間擺滿棺材的寺廟中被土匪挾持、乘著一張充了氣的羊皮逃亡過河等等,總是讓讀者看得津津有味。他獨來獨往,脾氣古怪,旅行的時候也要講格調(右頁),行囊中帶著留聲機、歌劇唱片、上等瓷器、桌巾、 Abercrombie &Fitch 的摺疊式浴缸,還有一套正式的西裝夾克、襯衫、領帶,在會晤村莊或部落領袖時穿著。洛克是奧地利血統,只吃用煤炭爐烹煮的奧地利菜。他在中國西南部長途旅行時寄回來的照片,以獨特的洞見呈現出這個當時無人認識、在照片上無比壯麗的地區的地理和文化。

http://www.books.com.tw/exep/assp.php/Johnsonkuo/exep/prod/booksfile.php?item=0010523994

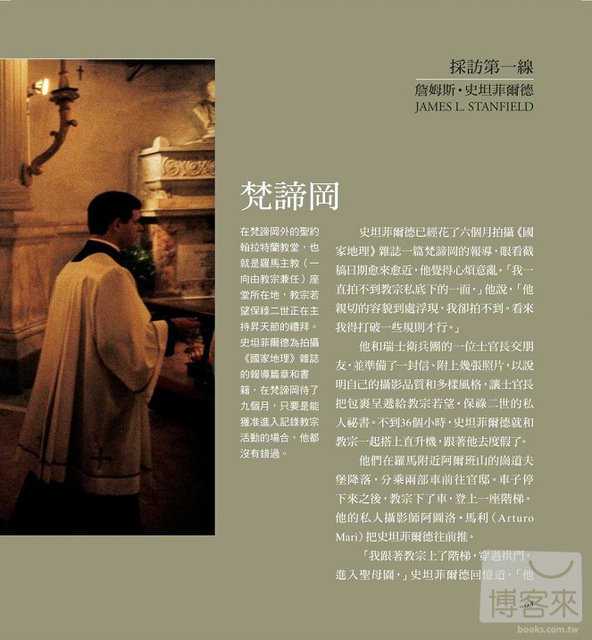

採訪第一線/詹姆斯‧史坦菲爾德

梵諦岡

史坦菲爾德已經花了六個月拍攝《國家地理》雜誌一篇梵諦岡的報導,眼看截稿日期愈來愈近,他覺得心煩意亂。「我一直拍不到教宗私底下的一面,」他說,「他親切的容貌到處浮現,我卻拍不到。看來我得打破一些規則才行。」

他和瑞士衛兵團的一位士官長交朋友,並準備了一封信、附上幾張照片,以說明自己的攝影品質和多樣風格,讓士官長把包裹呈遞給教宗若望‧保祿二世的私人祕書。不到 36 個小時,史坦菲爾德就和教宗一起搭上直升機,跟著他去度假了。

他們在羅馬附近阿爾班山的崗道夫堡降落,分乘兩部車前往官邸。車子停下來之後,教宗下了車,登上一座階梯。他的私人攝影師阿圖洛‧馬利(Arturo Mari)把史坦菲爾德往前推。

「我跟著教宗上了階梯,穿過拱門,進入聖母園,」史坦菲爾德回憶道,「他走到聖母壇前,屈膝跪下。起身後,他向我走來。我一路拍、一路倒退了大約100碼。他全神貫注,連我就在那兒他都不知道。」史坦菲爾德在離聖母壇 12 公尺處拍到的這張照片(右),是他採訪梵諦岡整個過程中最好的一張。

早在這關鍵的一天之前,史坦菲爾德就已經和馬利成了朋友,受到他的 照顧。「我仔細觀察了他,」史坦菲爾德說,「我注意到他的工作方式,他站立的時候雙手緊貼身側,兩腳併攏,刻意讓自己的身形小得不能再小。需要拍照時就竄一步出去,按一下快門立刻退回來,等你發現的時候他已經拍完了。」

史坦菲爾德也和梵諦岡的安全人員攀上交情。「安全人員的權力很大,」他說,「他們信任你的話,你就進得去;要是不信任你,你就只能跟其他攝影師

一起站在 200 碼外的台子上。」

史坦菲爾德照片中華麗的場景不但交代了場所,也與得來不易的人物特寫及一些輕鬆小品構成有趣的對比。他拍下了教宗和祕書在禮拜日祈福之前的交談(66頁)。然後,他在記錄照片說明的工作簿上謙虛地寫道:「他們終於邀請我進入教宗的書房去拍攝『奉告祈禱』了!應該會拍到一兩張好照片!」 http://www.books.com.tw/exep/assp.php/Johnsonkuo/exep/prod/booksfile.php?item=0010523994

相機:觀照世界的一扇窗

對《國家地理》雜誌的攝影師而言,美國以外的世界,從專業的角度來看,一樣都是拍攝任務而已。但是,海外的工作條件可不比在家。語言是一個問題;身體不適也是稀鬆平常。(一位攝影師說過總之不外乎「腸胃不適和政治」。)麻煩層出不窮,危險隨時會有,條條道路上都布滿了官僚和文化上的重重阻礙。

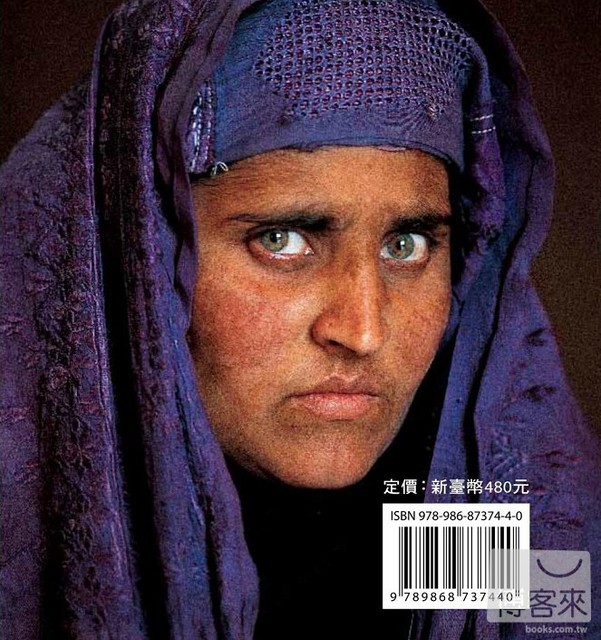

遠赴沙烏地阿拉伯拍攝當地婦女的朱蒂‧科布,所要面對的正是這些。首當其衝的就是禁止對婦女拍照的沙烏地風俗。她請求拍攝的婦女,不管思想如何成熟,事業上如何獨立,在接受拍照之前都必須徵得丈夫或父親的允許。男人通常是不允許的。

「這種經驗讓我心情非常沮喪,」科布說,「你想拍的人99% 都拒絕你,每天這樣下來,早上起床都很難提得起勁。」

「沒有得到批准,我不能開車,不能搭飛機,連住旅館也不可以。我不能單獨與男人一起坐計程車,包括司機在內,」科布說,「我好像被關在鳥籠裡拍照。可是我知道我隨時可能被遞解出境,所以我一定要遵守規定。」對象看到她的相機就逃;想拍照的時候連行人都會過來干涉她。

「光要拍出一篇報導就已經讓我夠緊張了,根本沒有試驗不同拍法的空間,」科布說,「拍照時我的表現比自己想要的還要保守許多。」然而她在限制之下堅持理想的努力沒有白費,在 1987 年刊出了這篇具有指標意義的報導。她拍下蒙面婦女工作、上街和居家生活的情形,描繪出一種西方人很少見到的生活形態。

吉姆‧史坦菲爾德每次出任務都倍感焦慮,所以他就把他想得到的東西全都拍下來。「我會對主題做地毯式的拍攝,把一則故事槌打到像一隻四腳朝天的烏龜那樣動彈不得為止。」他說。拍攝一篇波蘭的文章時,他覺得需要一張表現科技的照片。他找到一位靠著研讀有關移植的學術論文而自學成功的外科醫師。史坦菲爾德拍攝了他進行心臟移植的情形;他連續做了兩場手術,花了將近 24 個小時,而且都成功了。

「我一直研究這位醫生,注意他的眼神,」史坦菲爾德說,「他全神貫注,對我的存在渾然不覺。」奮戰到大約第20個鐘頭的時候,史坦菲爾德拍到了一張醫生的照片,表現出現場氣氛和疲倦感(8頁)。「還好我不是隨便拍個手術畫面就走了。」他說。

凱倫‧卡斯茂斯基(Karen Kasmauski )的毅力是和她的直覺結合在一起的。在京都,準備拍攝一場日本式婚禮時,她不顧隨身翻譯的反對,堅持在儀式開始前先去看看女方的家,因此才得以拍到一種現在已經很罕見的婚前習俗:盛裝的新娘坐在開了窗的房間中,供左鄰右舍看她出嫁前的最後一眼。這幅影像也成了卡斯茂斯基一篇日本婦女報導的破題照片。

有些障礙是客觀條件上的。維克‧鮑斯威爾(Vic Boswell)以拍攝藝術品來回顧歷史,跑過開羅的埃及博物館、羅馬的西斯汀教堂、巴黎的羅浮宮等地。在西斯汀教堂,他為了拍下整面天花板的巨幅馬賽克壁畫,用了 2 萬瓦的照明燈具。20年後1989年,他去拍已經清洗重修過的天花板,需要的照明只是先前的十分之一而已。 http://www.books.com.tw/exep/assp.php/Johnsonkuo/exep/prod/booksfile.php?item=0010523994

飛禽走獸的王國

動物學家馬克‧莫菲特 Mark W. Moffett)也是出於科學研究的需要,而培養出專業攝影能力,他想要描繪出「對萬物的豐富生命的真實了解」。莫菲特赴熱帶拍攝跳蛛,可是他無法捕捉到一種自然界的影像,那就是跳蛛跳躍時快速的連續動作。他在實驗室裡想辦法解決這個問題,在國家地理學會的器材專家尼爾森‧布朗(Nelson Brown)的協助下,他架設了一組特製的閃光燈,把兩根小樹枝插在水中,將跳蛛放在其中一根樹枝上。跳蛛逃跑時爬下樹枝,會發現下面都是牠不敢碰的水,深諳跳蛛習性的莫菲特知道在這種處境下牠遲早會跳,就開啟相機等著,藉著閃光燈捕捉到四張跳蛛躍過空中的影像(243頁)。

而對羅倫‧麥肯泰爾(Loren McIntyre)來說,整個南美洲就是他的主題。「真是既奇異又奇妙,」他 18 歲第一次探訪南美洲之後不久,寫下了他對這個大陸的印象,「這片魔幻的土地對我下了咒,我永遠脫不了身了。」的確,半世紀以來,他憑著腳力、舟楫、飛機,行跡遍及南美洲各地;他曾攀登安地斯山脈,航行於奧利諾科河,與他在各地發現的原住民部落一起生活。他已在這個地域留下了自己的記號:亞馬孫河的最源頭就是在他的協助下找到的,因此以他的名字命名為麥肯泰爾湖。

在野外拍攝的《國家地理》雜誌攝影師有義務帶回真實可信的照片。法蘭斯‧藍汀秉持的信念是,長久以來野生動物攝影師一直把野生動物拍成一副純潔無辜的模樣,這種傳統不應該繼續下去。他的作品所傳遞的,是他在野生動物的生活中所見到的奮鬥、力量,有時還有殘酷的現實。http://www.books.com.tw/exep/assp.php/Johnsonkuo/exep/prod/booksfile.php?item=0010523994

海底大探索

七海遊俠顯神通

路易‧馬登在 1955 年搭乘賈克伊夫‧庫斯多船長的「卡利普索號」,經由地中海和紅海航向印度洋。卡利普索號此行是彩色水下攝影的真正開端。這是頭一次有人派遣攝影師去進行一項完整的大規模海底攝影專題。

由國家地理學會來發展水下攝影,果然是再完美不過。水下攝影能滿足學會的種種目標:推動科學、探索地球、增進並傳播地理知識,將探險躍然呈現在《國家地理》雜誌上。

學會自 1953 年開始資助庫斯多船長的熱帶海洋研究計畫,並且提議讓馬登參與。當他在 1955 年夏天跟庫斯多一起前往印度洋時,笨重的相機已經被小型相機取代,但還是沒有拍出什麼海底攝影佳作。當時的掌鏡者大多是潛水員,不是攝影師,而馬登認為:「教專業攝影師潛水,比教潛水員拍出專業照片要容易多了。」

馬登充分利用了卡利普索號上的機械工廠,以及船上工程師和技師在海上裝配機件的能力。確實,為了替自然棲地中的海底生物拍出第一批彩色照片,馬登的器材包含了「透明及不透明膠帶這種不可思議的裝備」。

在馬達加斯加島西北方大約 380 公里處的阿桑普申島外海,豔麗的魚群在近乎透明的水域中游泳,巨大珊瑚構造裡,每一道縫隙都有魚探出頭。狀況好的時候,馬登就拿著相機、肩上綁著一袋閃光燈泡下水,每天下去三次、四次,有時甚至是五次。

在深海進行彩色攝影一定要用到輔助照明,因為隨著深度增加,藍綠色的水會逐步過濾掉紅、橙、黃等顏色。在水下 10 公尺處,紅色和橙色會變成棕色。「到了水下 30 公尺處,」馬登回憶道,「當我的手被閃光燈泡割傷時,流出來的血就像綠色的煙。」

人造光可以令光譜恢復完整。但馬登想要捕捉日光穿透海面的模樣,傳達海底萬物沐浴在自然柔光中的感覺。他希望主體看起來是溼的。也就是說,閃光燈不能強過環境光,否則背景就會一片漆黑,水感盡失。只有在正確的距離,人造光跟藍色的海水結合在一起才像日光下所呈現的顏色。若是太近,泛紅的燈光會造成色偏;遠了些,就只會拍出藍影幢幢。為了打光,庫斯多的工程師用塑膠管和膠帶打造了一對長長的手臂。令人訝異的是,他有 85% 到 95% 的照片都成功了。

造化設計了人眼,人類又設計出相機,但最初都是為了讓它們在空氣中而不是在水中運作。水的密度比空氣大,會讓穿透其中的光線產生折射,令物體看起來比實際近,且在潛水者眼中通常會放大三分之一倍左右。馬登若想讓多一點東西入鏡,他是可以往後退。但如此一來,相機和景物之間就會有更多海水、更濃的藍綠色。「會產生濾光效應,」馬登說,「還有更重要的是,你會拍到一大堆細小的懸浮物。」就算是在最佳狀態,水也不可能完全清澈。想把相機和景物之間的水量減至最小,攝影師就必須靠近。但要把視野擴張至最大,攝影師又必須後退。

雖然廣角鏡頭可以讓攝影師在拉近距離的同時維持視野不變,但它也會造成影像變形。「有一個方法,」馬登,「就是把防水殼的鏡片做成半球形,讓所有的光線都以直角進入鏡片。另一個辦法則是使用雙層的防水殼鏡片,這跟半球形有一樣的矯正效果。兩者都能回復影像的視角和清晰度,彷若在空氣中拍照。」 http://www.books.com.tw/exep/assp.php/Johnsonkuo/exep/prod/booksfile.php?item=0010523994

文章定位: