|

時間

|

地點

|

團體

|

演出

|

|

2009年4月19日,週日,14:30

|

牯嶺街小劇場

|

第四人稱表演域

|

冷靜與熱情之間

|

|

2009年5月8日,週五,19:30

|

曉劇場

|

曉劇場

|

感官旅程

|

|

2009年5月14日,週四,20:00

|

竹圍工作室

|

身聲劇場、阿華劇場

|

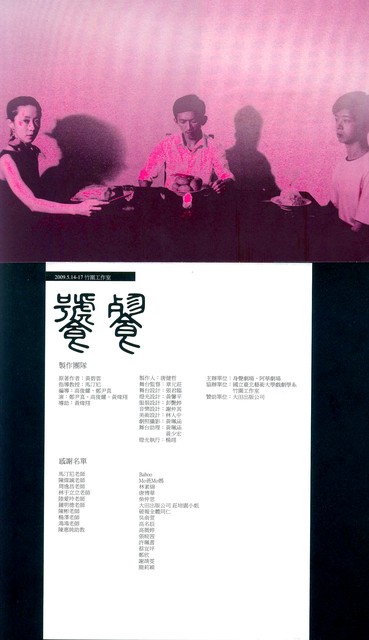

饕餮

|

最近,迷上了先以手寫草稿紙,再將稿子內容謄打到電腦的寫作方式,可能是下意識地以某種古典身體的書寫觸感,在抵拒著鍵盤敲打的「去書寫」動作,手指、握筆、筆尖、紙面之間的有機連繫,可能也將成為機械複製時代中逐漸消逝的「靈光」。所幸,我以手寫草稿的方式,在意念與表達之間,仍然,一如往常地流暢,思緒並未被這十幾年來的電腦鍵盤敲打式的「去書寫」所異化,那些留在紙頁上偶有塗塗改改的痕跡,正是我的書寫過程,我的思索,以及我的存在軌跡。(雖說電腦文書處理軟體也可以檢視修改的歷程,但對我來說,總少了那麼幾分手工的真實感。)我應該是屬於out of time的族類了吧!

因為如此,所以我今天(2009年5月27日)在臨出門前,從尚未整理的看戲筆記資料夾中,順手拿出了三齣戲的演出資料,帶在身上,以便一整天出門在外,間中得空,寫些筆記,以免「稿債」愈逐愈高。我後來才發現,在這隨意的「順手」之中,三齣戲剛好都是改編文學作品的小劇場演出,分別是第四人稱表演域的《冷靜與熱情之間》、曉劇場的《感官旅程》,以及身聲劇場&阿華劇場的《饕餮》。再加上我在5月9日下午,到台北當代藝術館主持了一場本屆台新藝術獎入圍作品《漢字寓言》的對談講座,與談人是編劇新秀鄭衍偉,以及優秀單人表演劇場演員魏雋展,這似乎又是一個可以思辨文學與劇場、文字與表演、想像與身體、意象與空間的微妙時刻。(差點忘了說,在整理這篇札記的當下,我正在系上的研究室,邊寫邊等著晚上看系上學期製作──王嘉明導演《辛波絲卡》的複習彩排場。)

《冷靜與熱情之間》改編自日本文學作品,原著是江國香織和辻仁成,在兩年內合力完成的兩本同名小說《冷靜與熱情之間》,各自從女人(江國香織從故事女主角葵的角度)和男人(辻仁成從男主角阿形順正的角度)的觀點所編織而成的一則跨國愛情故事,原來的出版概念新鮮有趣,不管讀者先看江國香織或辻仁成寫的文本,都只能先獲知一方(葵或順正)的觀點與感受。改編成劇場演出之後,基本上就是善用劇場空間的共時性,可以同時呈現葵(吳佩綺飾)和順正(謝孟璁飾)的觀點與感受,觀眾可以在左右表演區域的交叉敘事之中,很快掌握這段愛情故事的輪廓與面貌。第四人稱表演域甚至在舞台的中央區域,容空出一個屬於葵和順正心靈交會的詩意空間,主要做為抒情舞蹈場面之用。該團雖然沒有炫技式地使用牿嶺街小劇場的空間,但卻透過流暢的交叉敘事(左、中、右的表演區替換),為觀眾精華地以劇場形式再現這個「轟動日、韓、香港的纏綿戀情,20世紀最後最動人的愛情故事」,引號內的文字來自於方智出版的中譯小說封面的文宣slogan。該團成團至今已有數年,也推出過許多作品,由於核心團員(如:陳冠妤、謝孟璁)多在中學任教,所以作品也多適合青少年觀賞,像《迷網騎士on line》、《聽見夏天的風》、《離家後》、《Lost and Found失物招領》等,台灣的中學生/青少年劇場長年遭到升學主義的壓擠,一直走得不太穩健,我很高興看到有心人在這個領域裡埋頭耕耘。

《感官旅程》改編自張曼娟的幾部作品,包括《彷彿》、《不說話,只作伴》、《緣起不滅》等,一方面保留些許故事的情節,另方面則提煉出張曼娟的文字情調,以這兩部份(敘事與抒情)轉化為劇場演出的意象與能量元素,主題環繞在城市、生活、愛情、回憶之間。演出刻意營造一種家居、閒適與親切感,並且掺雜一點輕鬆的幽默,舞台設計風格簡單清新,主要就是恣意縱橫的長條白紙,上頭爬滿觀眾看不太清楚的張曼娟的文字,不以繁雜的文字內容來重壓觀眾的視覺與思維,反將其視覺化,鑲嵌到舞台的空間裡,略具巧思。這是曉劇場團址從士林遷往萬華的首次發表作品,演出場地其實就是該團的排練空間,更確切地說,是萬華舊社區住宅建築物的地下一樓空間,可以強烈地感受到,不管外來資源的多寡,或硬體設備(包括劇團空間)如何變遷,該團的成員如何流動來去,他們就是想做戲,其欲望與企圖是清楚可見的,唯這次的作品發表形式與規模,比較類似戲劇科系的課堂作業呈現,我想可能是製作成本的考量,還有團址播遷,重新整頓該空間,大概也耗去不少經費,作品大致有小而美的水準。

《饕餮》改編自香港小說作家黃碧雲的《七宗罪》裡,七個短篇(概念源於天主教義所說的七宗罪:傲慢、妒忌、暴怒、懶惰、貪婪、貪食及色欲)的頭一篇故事。饕餮原本指的是貪得無厭的貪婪慾望,在這個故事裡,被轉化為一個情感需索畸形的現代家庭故事:母親(鄭尹真飾)對兒子(黃煒翔飾)的過度關愛(進乎母子戀);父親(高俊耀飾)礙於夫妻之間的問題愈來愈大愈無法解決,轉而以吃來逃避問題;兒子原本尚有自己的目標待追尋,父親也予以適切的精神與金錢的支持,但最後卻仍拗不過母親過度的情感需索,於是放棄了夢想。這是個很難解開的親情三角問題,事實上自始至終,也從未得到解決,整齣戲的呈現內容,就是不斷地重複與加強這個糾葛,甚至到戲的最後一個畫面,我們仍然看到母親對於父親和兒子的操控姿態。的確,在這個故事當中,母親顯然是許多關係和問題的情感發動者及操控者,不過飾演母親的鄭尹真在「操控」的多樣性層次,似乎還未完全自由發揮,看起來還只是比較嚴肅、硬繃的一面;高俊耀的懦弱父親形象,基本上沒有太大表演與造型上的問題;而黃煒翔的兒子形象,似乎有些失準,不知是身高還是年齡的問題,總覺看起來不太像是個「正值青春期的兒子」。舞台設計成一種中產階級式的表面和諧感,但細看,卻又立即發現其材質的簡略與線條、紋理的虛假,我很喜歡這種「故作姿態」感,不單表現出中產階級的某種通性,也和劇中的角色關係相互襯托。

有史以來,文學與劇場之間的各種對話關係原本就很多元、複雜,然二者之間的距離卻也始終緊緊相依,劇場總能從文學得到源源不絕的創意養份,除了前文所提到的幾個例子,最近尚有南風劇團、差事劇團、金枝演社、綠光劇團等都紛紛有向台灣文學取經、挖寶、改編、再現於劇場創作的計畫,頗令人期待。

文章定位: