近年來國內有不少演出團體,譬如原舞者,都試圖將原住民儀式搬上以國家劇院為代表的現代舞台,亦即將「儀式性的演出」變成「美學性的表演」。底下嘗試以Richard Schechner所謂的Entertainment / Efficacy,Victor Turner所謂的Liminality(communitas) / Liminoid和Clifford Geertz的deep play等概念,來探討這些「從儀式到劇場的象徵行動與文化詮釋」的可能性、成果和盲點。

不論是「儀式性的演出」,或者是「美學性的表演」,從美國人類學家Milton Singer(1912-1994)的角度來看,都是「文化展演」(cultural performance,或譯做「文化展演」),他在其著作《當一個偉大傳統現代化的時候:印第安文明的人類學研究方法》(Singer, Milton. When a Great Tradition Modernizes: An Anthropological Approach to Indian Civilization. N.Y.: Praeger Publishers Inc., 1972.)中認為,「文化展演」既包括了戲劇、音樂會、講演,同時又包括祈禱、儀式中的宣讀和朗誦、儀式與典禮、節慶,以及所有那些被我們通常歸類為宗教和儀式而不是文化和藝術的事象,他也認為「文化展演」是處於文化的中心位置並且反覆發生的,它們「封裝」(encapsulate)著值得關注的文化信息,而且通過表演人們也可以認識其中蘊涵的觀念內容。他和Victor Turner(1920-1983)與Clifford Geertz(1926-2006),這三位美國著名的人類學家,對於「文化展演」的研究,學術脈絡基本上都可以溯及法國社會學家涂爾幹(Émile Durkheim, 1858-1917)的代表作《宗教生活的基本形式:宗教社會學研究》(The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology),涂爾幹認為社會是無形與抽象的,但是當人們通過儀式聚合在一起,會採用一系列象徵符號和一系列象徵性的行動,那麼通過這一戲劇化的形式,人們就可能達到對於社會關係的理解,這些事件(尤其是儀式)就變成社會力量的象徵性展現,也就是說,如果想要了解一個社會中什麼是重要的,是如何結構的,最好的方法就是去了解它的儀式。

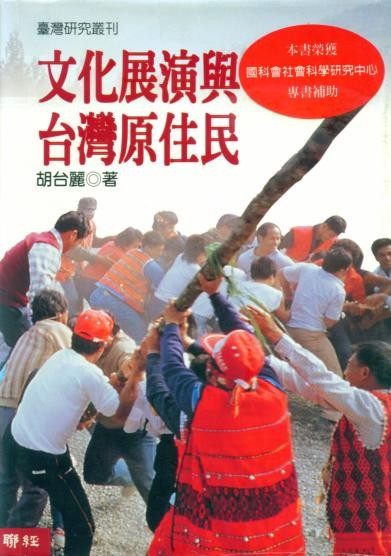

自1980年代原住民正名運動之後,1990年代以降,台灣至少出現了「原舞者」、「中華台灣原住民文化藝術協會」、「高山舞集」、「阿美大歌手歌唱團」、「杵音文化藝術團」、「原緣文化藝術團」等原住民歌舞表演團體。(田哲益,《台灣原住民歌謠與舞蹈》,台北:武陵出版有限公司。頁349-358。)而根據中央研究院人類學家胡台麗對台灣現實環境中所出現的原住民歌舞表演團體的研究,大致可將其略分為三類:【1】業餘團體。基本上在某一族群的聚落中產生,由此族群中對歌舞演出有興趣者擔任召集人,聚集一些族人,排練以該族歌舞為主要內容的節目,外界邀請時便臨時通知族人參與,平時不常練習,節目內容也很少更新,經費有限,沒有固定的學習與演出計畫,同時也沒有維持團員生活的負擔(或根本無法負擔),其演出品質難以苛求,主其事者常會任意作一些編排以符合邀請者的娛樂品味,演出者也未必是精於本族歌舞的族人,所呈現的不一定是該族的文化菁華,觀眾多半抱著新奇看熱鬧的心態看他們的演出,不見得理解表演深層的文化脈絡,演出團體也極少下工夫準備資料,幫助觀眾瞭解演出的內容。【2】附屬在觀光事業中的專業團體。由經營者出資養一個表演團體,定時定點長年累月地演出,供觀光客欣賞,因為有招攬觀光客、娛樂觀光客的目的,經營者常會要求這個團隊的表演形式與內容要熱鬧刺激,屬同樂會性質,不講究是否為原住民文化的適當表演方式,而且經營者多只注重利潤與時效,不願意投注研究和採集經費,來充實其演出內涵。【3】公營單位附屬團體。有充足的公務預算,無須靠觀光收入來維持團員的生活與訓練經費,比較能夠認真、踏實地學習和演出,但極容易在沒有生存競爭壓力的環境中得過且過,不尋求發展與突破,演出的好壞通常未受評估,社會也沒有以專業的演藝團體的標準來要求。(胡台麗,《文化展演與台灣原住民》,台北:聯經,2003。頁482-483。)

上文曾提及的「原舞者」,既不屬於族群聚落內的業餘演出團體,也不屬於觀光事業固定場所的附屬演出團隊,它原名「原舞群」(1990年12月),緣於一家育樂公司要成立台灣少數民族文化歌舞團,進而安排到中國大陸去巡迴演出,但該公司所請的一位原住民柯老師擔任召集人,卻將原住民作家吳錦發熱心發動朋友所募得的訓練經費與捐款全部據為己有,團員咬緊牙根在解散前完成一場公演,觀眾反應熱烈,團員投票開除他們的「柯老師」,重組成立「原舞者」(1991年4月),在有心人士(如胡台麗、陳錦誠、黃金鳳、平珩等)義務協助(包括學術、行政)與杯水車薪的政府補助下,經營至今。(胡台麗,《文化展演與台灣原住民》,台北:聯經,2003。頁483-484。)

接著我們把目光聚焦到「將原住民儀式搬上以國家劇院為代表的現代舞台」與「將儀式性的演出變成美學性的表演」,可以發現在這樣的陳述背後,似乎隱藏了「原住民vs漢人」、「部落vs國家」、「地方vs中央」、「傳統vs現代」、「自然vs人造」、「儀式vs劇場」、「有效性vs娛樂」(”efficacy” vs. “entertainment”)、「神聖vs世俗」等的二元對立概念,儀式祭禮對原住民而言,具有多重功能,可以與祖靈對話,也可以歡慶豐年,可以養生送死,也可以趨吉避凶,可以表現生活風格,也可以規約族群精神與倫理,更可以代表成長與改變,不但是族群自主意識的展現,也是原鄉文化認同的依歸。

Victor Turner以法國民族誌學者Arnold van Gennep(1873-1957)的「轉換儀式」(rites of passage)模式──即轉換前的區隔(seperation)、轉換中的中介(liminality,或譯作「閥限」、「中界」、「中介性」、「中介狀態」等)、轉換後的重新聚合(reincorporation)──為基礎,持續深入研究其中的「中介」(Turner, Victor. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Ithaca: Cornell UP, 1969. pp. 94-97.),認為處於中介階段,呈現一種既不在此也不在彼的文化空間狀態,由於這樣的存在具有不清晰也不確定的特點,所以被各種各樣的象徵手段表現出來,並經由儀式化的處理,因此在象徵上,中介狀態常常是與死亡、受孕、隱形、黑暗、雙性戀、曠野、日蝕或月蝕等聯繫在一起的。而身為儀式的受禮者,一無所有,沒有地位,沒有財產,沒有標識,舉止被動是被動和謙恭的,必須無條件服從教導者的命令,還要毫無怨言地接受懲罰,被貶低,被碾壓,直到受禮者的情況都完全相同了,才重新被塑造,獲得額外的能力或權力,以適應生命中另一個新階段。這裡所呈現的一個既卑微又神聖、既同質又平等、既無地位又邊緣的混合體,沒有組織架構,物我天人合一,Victor Turner稱之為「交融」(communitas,或譯作「共同體」)。相較來說,劇場就屬於「類中介」(liminoid,或音譯作「離迷若得」)狀態,這點是他和Milton Singer不太一樣的地方,Milton Singer(1972)將儀式和劇場都視為「文化展演」,而Victor Turner(1969)則認為二者之間還是有一些區隔的。

接著我們將Victor Turner的這些概念做個類比(以下將舉的原舞者案例,將「展演」概念用於實際的祭典儀式分析,是Clifford Geertz所說的「類比」(analogy),以幫助辨別與詮釋人類的經驗。見Geertz, Clifford. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. N.Y.: Basic Books, Inc., 1983. pp. 22-23),轉換到「將原住民儀式搬上以國家劇院為代表的現代舞台」與「將儀式性的演出變成美學性的表演」,把「將……搬上」與「將……變成」(transform)視為「原住民儀式轉換為現代舞台的美學性表演」此一過程中的中介。

文章定位: