時間:2007年12月26日、28日,19:30

地點:兩廳院藝文廣場

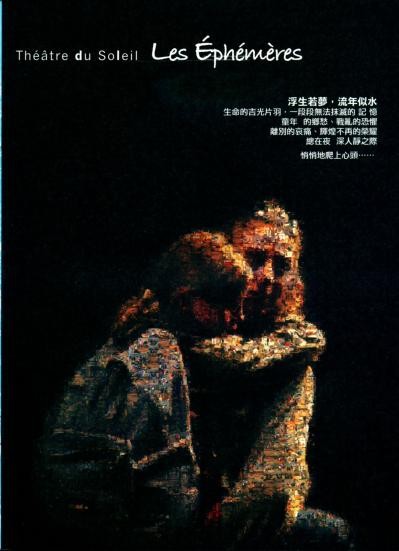

演出:法國陽光劇團《浮生若夢》

時間:2008年1月2日,14:00

地點:台北藝術大學戲劇學系T305實驗劇場

Arianne Mnouchkine交流對談

將近一個多禮拜以來,聽到好多的朋友都說這是這一年來、甚至是這幾年來,在台北所看到最好的戲,1月2日下午陽光劇團的導演Arianne Mnouchkine到台北藝術大學戲劇學院進行交流對談前,該學院院長鍾明德做此簡潔有力(近似武斷!)的開場白,台下立即引來認同的「嗯」聲與點頭如搗蒜,甚至有人擊掌(那人甚至是資深的劇場工作者與教育者);對此反應我並不意外,因為這個下午該系的T305實驗劇場之所以會擠進數百人,除了可以近距離地一睹Mnouchkine的風采,大多數也是抱著看完《浮生若夢》意猶未盡的心態,即使只是靜靜地在自己所坐的角落看著Mnouchkine、聽著她描繪陽光劇團的吉光片羽、不提任何問題,都好,都滿足。我心裡泛起的許多念頭,無非都是繞著「台灣當前的戲劇界到底缺少什麼?」這個問題而發的,不能只是像鍾院長這樣一句話,就將問題與細節交待過去,這對戲劇界(尤其是戲劇教育界)沒什麼建樹,畢竟如果連站在第一線的戲劇教育工作者都對自己所研究或仰賴的環境有所失望,對滿室的戲劇師生後輩又有什麼願景可言。

我不樂觀,但也不悲觀,就像林于竝老師問Mnouchkine該團演員成功的秘密究竟為何,她回答就是「工作,工作,不斷地針對細節工作」,這點和李國修的父親所堅持一生只要做好製靴一件事,簡直就是異曲同工之妙,一語道破台灣戲劇界充斥形式主義、炫學、炫技、技術導向、寅吃卯糧、身兼多職、精神分裂、自滿自大等等現象。

很多人詬病的好萊塢電影,電腦動畫和視覺奇觀效果,搞得製作經費不斷飆高,觀眾的胃口也被越養越大,彼此造成一種資本與消費的惡性循環,類似的情況也慢慢可以在台灣劇場界看到,不管是在題材上突發奇想,或者是在形式上爭奇鬥豔,甚至是行銷宣傳上卯足過譽粉飾之能事,這也難怪當我們看到自然寫實、平靜抒情的《浮生若夢》之時,所有人都沉靜下來了,專心地用靈魂與作品對話,感悟溝通。

曾有幾年的寒假,我總希望修我「西洋戲劇及劇場史」(一學年的課程)的學生,能夠利用寒假期間看類似像《西方人文主義傳統》(Alan Bullock著,董樂山譯,究竟出版社,2000年出版)、《從黎明到衰頹:五百年來的西方文化生活》(Jacques Barzun著,鄭明萱譯,貓頭鷹出版社,2004年出版)這樣的書,抓住人文主義這條西方文化的主動脈,不單單只是戲劇或劇場史,整個現代文明的脈絡與發展面向應該都可以掌握,對於偏重西洋現代戲劇教學環境、甚至是歐美當代劇場偏頭症的劇場界而言,這可以做為參考座標的起點,當然下一步,就是要有世界劇場與比較文化的視野。

我從Mnouchkine言談與作品中所感受到最深刻的就是人文主義,那種對人類生命、情感、溝通、歷史、文化的熱情與沉思,那種藝術家對於人的一切的敏銳與直覺,不唱高調、不炫技地融入到作品當中。

我因為搶不到單天演完的票券,改以花兩個晚上看完兩部曲,如此刻意選擇不同的座位(不同的邊),以不同的視角來看這部戲,首部曲當場就做了十四頁的筆記,二部曲則未做任何筆紀,安安靜靜地用心感受。Mnouchkine在1月2日的對談裡回應戲劇系的張啟豐老師說,她這幾十個戲劇片段的先後順序排列其實是沒有什麼邏輯的,說的是,生命要真有什麼邏輯的話,這世界就真的太無趣了,這也就是我們看到的「很多瞬間的短暫片刻」(該戲法文劇名Les Éphémères的原意),或者說「生命的片段」(slice of life)。

不過若再進一步,可能還是可以感覺到第一部曲基本上是當代法國人生活的浮世繪,有死亡與新生,有新嫁娘與家庭暴力,有醫病關係,有社會補助機制與人的存在價值,有爭吵不休與相對無言的婚姻生活,有性別取向的高度尊重與人性尊嚴,有毒癮發作的黑暗生命與不安的靈魂,有祖孫和樂融融的溫馨畫面等等,透過人物與故事的穿插交織,疊累與呼應,淡入與淡出一幕又一幕的人生場景,有些有頭有尾,有些有頭無尾,有些沒頭沒尾,有些則是沒頭有尾,甚至只是過場的路人甲乙,浮光掠影。

第二部曲感覺是以二十歲的少女找尋母親的二戰經驗做為敘事主軸,假使第一部曲的當代現實感較濃,第二部曲的歷史感則較重,甚至透過不同場景的對話內容,世界地理的版圖也觸及的中東、猶太、德國、法國、美國等,不單只是時空視野的放大,面對德國納粹對於猶太人的趕盡殺絕這樣種族屠殺的歷史悲劇,也在第二部曲結束時,被以一種歷史重擔輕放的方式化解了危機與仇恨,這是當代台灣被藍綠分裂所應該學習的胸襟,記得歷史,而非仇恨。不得不令人對陽光劇團與Mnouchkine致敬。

關於演出的各種技術與表演技巧,包括轉台、表演法、音樂與音效等,相關的討論與資料肯定很多,我完全不想在這裡細數與深究;重點是這一切的技術與技巧,專業與樂於分享(包括化妝的過程、裝台的過程、中場休息提供簡單飲食等等),對於生命、藝術的關懷、熱情與執著,濃厚的人文主義色彩,或許才是台灣戲劇界在近幾年,當代世界劇場大師(這些大師幾乎都是高度的人文主義與藝術專業的綜合體)紛紛造訪台灣之後,該有的內在省思,倘若只是抱持大拜拜、湊熱鬧、大師崇拜等心態,倘若只是大師來來去去,卻船過水無痕,那麼再有一百個大師來台,也是枉然!

當我在2007年年底的兩個晚上(12月26日、28日),走過所謂的「自由廣場」與「台灣民主紀念堂」,而進入到法國陽光劇團的帳篷裡看《浮生若夢》時,直覺那幾個新近高掛的字,尤其是掛牌動作背後的政治惡鬥亂象,相對於帳篷內的真情至性,沉靜中的偉大,真是極度的諷刺!政治是一時的,藝術的光輝則是永遠的!

文章定位: