1945年夏天,二次大戰的歐洲戰區,隨著希特勒的自殺,已經「西線無戰事」了。然而亞洲這邊的太平洋地區,中國戰區裡國共雙方正忙著爭奪對方的地盤,蘇聯也始終按兵不動。消滅日軍的責任,就完全落在太平洋上的美軍了。

雖然自中途島戰役後,美軍就一路告捷。收復硫磺島、菲律賓之後,明眼人也都心裡有數,日本終將接受「波斯坦宣言」。但當時的日本軍國政府,卻依然頑抗到底,對軍民提出「聖戰」、「玉碎」的訴求。而美軍要進攻台灣、沖繩這些日本原來的「領土」,也要面臨之前更大的「苦戰」。

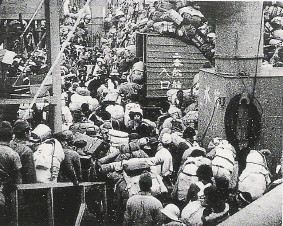

經過重大傷亡才勉強登陸的美軍,終於在琉球王國古都首里建立了前進指揮所。然而日軍的頑抗,比起那些二次大戰開始後才佔領的殖民地更慘烈。雖然6月之後美軍已取得優勢,開始向鄉間進剿,逐個爭奪洞穴,每天都有近千的軍民被擊斃,或被燒死在山洞裡。可是美軍的傷亡也極慘重,連陸軍第10集團軍司令巴克納中將,也在6月18日視察時被砲擊殉職了。

6月24日星期天的清晨,首里的美軍前哨衛兵,被眼前的景象嚇了一跳。一個眼上蒙著軍服剪下來作成的紗布,身材高大卻瘸腿的高大白人,被兩個倒背著三八步槍,全副武裝的日軍扶著,高唱著<奇異恩典>(Amazing grace)的詩歌走來。衛兵趕緊將這白人送去野戰醫院,兩名日軍則繳械後關進戰俘營。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

原來這兩個日本充員兵,一個叫山本,一個叫木津,他們都是來自長崎的孤兒。小時候他們被美國傳教士所辦孤兒院收留,長大後雖然不是基督徒,卻對兒時傳教士所教唱的詩歌印象深刻。雅各所唱的詩歌,喚醒了他們起初的愛,於是他們決定保護這位語言不通、又盲又瘸的弟兄回到他自己的國家。至於他們自己的安危,他們根本沒想到。

山本與木津被關在美軍的戰俘營裡,雅各每星期天,都會請人扶他去「看」這兩位弟兄。幾星期後,沖繩的日軍被完全殲滅,雅各則要被送回美國本土療養。臨別前他向山本與木津相約,戰爭結束後他一定會去日本「看」他們。

雅各在美國讀完了神學院後,擔任傳道人,他去日本找到了山本與木津,然後一起接受差會的安排,來到台灣宣教。後來日語在台灣慢慢式微,但山本與木津認真學會了華語和福佬語,繼續協助雅各在台灣傳揚福音。他們在台灣20多年的配搭服侍,見證了這一切在人所不能的,在神卻一切都能。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

台灣在清朝領台時,除了傳教士所建立的西式學校外,完全沒有任何近代化的國民教育。少數人得以接受為科舉而設的「書房教育」,但根據1896年日本領台時的統計,就學率僅有0.57%,竟然連百分之一都不到。

1895年5月21日,台灣總督府任命伊澤修二為學務部長,他在被清軍劫掠之後的台北大道埕民宅,租屋設立「國(日)語傳習所」,他擔任所長。6月26日又將傳習所遷到台北城外的八芝蘭(今日的士林)芝山巖。

伊澤修二只為了七名學生,就從日本請來了六位教師:楫取道明(山口縣人,38歲)、關口長太郎(愛知縣人,37歲)、桂金太郎(東京府人,37歲)、中島長吉(群馬縣人,25歲)、井原順之助(山口縣人,24歲)、平井數馬(熊本縣人,18歲)。

這六位日本教師,都是在日本最優秀的知識份子。楫取道明出身華族,父親是貴族院議員(還是男爵);最年輕的平井數馬是個神童,十六歲就通過日本高級文官考試。他們放棄在日本國內的錦衣玉食,甘願來台灣這「瘴癘之地」推廣教育。

但不幸他們六人剛來不久,就在1896年1月1日,被台灣「盜匪」斬殺,頭顱掛在賴昌家門前,只剩無首的遺骸。至於他們的錢財衣物,以及放在傳習所裡從日本帶來的興學基金,也被洗劫一空。

楫取道明等六人殉職的消息傳到日本,朝野震驚,首相伊藤博文親撰:「學務官僚遭難之碑」,豎立在芝山巖,這六位被殺日本老師,被稱為「六氏先生」。接下來為了推廣教育,先後又有327名教師殉職。但也因這些人的犧牲,日本在台灣推行的義務教育,入學率甚至高過日本四島,成了世界第一。

「六氏先生」被台灣人視為教師的典範,但1945年戰後,老蔣的國軍一登陸,就開始瘋狂的「文化大革命」,將「六氏先生」的殉職紀念碑砸毀埋掉,遺骨被挖出暴屍路邊。在原址另外興建「雨農紀念館」,紀念老蔣的前特務頭子戴笠(字雨農)。

戴笠是老蔣在大陸時期的「東廠總」,一生為老蔣或明或暗,殺上百萬的政敵與無辜人民,最後在1946年因原因不明的空難而暴斃,究竟是「匪諜」的陰謀報復,或是鳥盡弓藏的「滅口」,至今真相難明。從老蔣毀棄教師的紀念碑,又施以殘酷的挖棺暴屍,進而要台灣人紀念與他們毫無淵源的特務頭子,象徵對他一人的效忠。他的人性水平與統治風格,從這件事上也讓台灣人印象深刻。

「六氏先生」的屍骨,解嚴前被當地人撿拾收藏,另立無名碑。解嚴後紀念碑被當地人挖出後重新樹立,卻遭到大中國沙文主義者惡意破壞。1996年6月1日,士林國小校友會為了紀念一百週年校慶,才將「六氏先生」紀念碑重新建立,由台北市長陳水扁與日本前勞動大藤尾正行揭幕。無論中日之間政治立場有何差異,對教師遺骸與歷史古蹟,還是應該有點基本的文明手段。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

相對於老蔣的「毀」人不倦,日本教師在「誨人不倦」上,除了官方的義務教育外,更多是熱心的醫師從日本專程來台推廣。其中最被台灣人懷念的,是三代在台推廣盲人教育的木村謹吾醫師。

木村醫師是虔誠的基督徒,父親也是盲人。1895年9月,他隨二十名軍醫來台後,先是致力於撲滅傳染病,在衛生條件改善後,他除了繼續行醫濟世外,又開始推動盲人教育。

木村醫師在進入烽火連天的台南城裡時,看見1870年來台的英國牧師甘為霖,沒有撤退到安全的領事館裡,反而帶領著一群盲童在學習點字,尤其是聽到甘牧師與盲童唱著詩歌<奇異恩典>(Amazing grace)”I once was lost, but now I’m found .Was blind, but now I see”(前我失喪,今被尋回,瞎眼今得看見)心裡非常感動,於是他立刻決定投入啟明教育。

他先向兒玉總督建議,設置公立的盲啞學校。可是當時台灣戰火平息未久,經濟還在起步,義務教育都還百廢待舉,當然沒有經費與人力。但他並不灰心,決定拿出自己的積蓄,以及在日本的弟兄姊妹們的捐款,1917年在台北的蓬萊街(今重慶北路),動創設「木村盲啞教育所」。

盲啞教育所的開銷極大,要靠私人來維繫,實在不是一件簡單的事。木村醫師只好右手拿聽筒,左手拿教鞭,節衣縮食來維持盲啞教育所。後來台灣有些本地人與日本人受浸歸主後,也認同木村的理念,有了更多的捐款,到1920年,擴大為「私立台北盲啞學校」。

經過木村醫師十多年的努力,社會大眾也認識了啟聰與明教育的重要性。木村就將「私立台北盲啞學校」捐給政府,改制為「台北州立台北盲啞學校」,校長改由木村謹吾之子木村高明接任。裕仁天皇還是太子時,在1923年訪台,還親頒「教育功勞者」的銀盃給他。

戰後,老蔣接收台灣,木村家族被遣返日本,國府在1946年將台北盲啞學校改名為「台灣省立台北盲啞學校」。1975年7月時將盲聾兩部獨立設校,更名為「台北市立啟聰學校」。雖然木村家族被迫離開了台灣,但台灣民眾卻永遠懷念這位偉大的基督徒醫生與教育家。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

1906年7月31日,賀田樟腦株式會社採取組的技術員井上彌之助,在花蓮烏理蕃地(今秀林鄉佳民村),被太魯閣族的原住民「出草」,只留下沒有首級的屍體。

當這個惡耗傳回來日本高知縣時,正在神學院讀書井上伊之助,激動地立下定決心,要去台灣替父親「報仇」。然而就在他立志的隔天,在靈修會上聽到「めぐみはわがみの おそれを消し」(如此恩典,使我敬畏,使我心得安慰。)的詩歌,使他猛然醒悟過來,原來父親的死,其中也有神的旨意。

接著他又聽到牧師在說【聖經】羅馬書十二章「親愛的弟兄,不要自己伸冤,寧可讓步,聽憑主怒;因為經上記著:主說:伸冤在我;我必報應。所以,你的仇敵若餓了,就給他吃,若渴了,就給他喝;因為你這樣行就是把炭火堆在他的頭上。你不可為惡所勝,反要以善勝惡。」

牧師所引用的聖經,句句都像是神在對他說話。他明白了「最好的報復方式,就是用愛勝過惡。」生命中最大的力量就是愛,也只有用愛才能改變人。日本的軍事武器與政治勢力,沒有辦法改變殺父仇人。只有愛,才能使仇恨消弭。於是他在禱告後決定,畢業後要來台傳福音給原住民。

但當時日本殖民政府的「理蕃政策」,就是強迫台灣原住民的接受「神道化」的軍國主義,因此禁止任何傳道者進入原住民部落傳福音。井上伊之助知道這種限制之後,就進伊豆仁田的「寶血堂醫院」習醫。

1911年8月,他獲頒醫師許可證,10月16日來台,接受新竹廳樹巴林支廳的邀請,單身進入「加來拜蕃人療養所」擔任公醫。隔年,他再將妻子小野千代從日本接來。這裡的原住民非常「仇外」,常常「岀草」,日本派來的警察、教員大多單身赴任,但井上夫婦卻抱著必死的決心,深入山地。

其實他們真正的目的,是要用醫療服務來傳福音給原住民,他認為這是神教導他的「報仇」方式。絕不是用仇恨,而是用真心的愛來回應原住民殺死他父親的悲痛。他在新竹山地,一面行醫,一面向求醫者「隱秘」的傳福音。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

1915年夏天,小野千代懷了第一胎待產,因為山地的衛生條件太差,官方與親友都勸她回日本生產,否則最少也應去台北的日本人醫院;但她卻以原住民也沒有下山生子為由,堅決讓長女在山地出生。1917年時,井上因瘧疾、眼疾與十二指腸潰瘍,不得不回日本治療,但病情稍有起色,他又再度來台。

井上伊之助一家,一面學習原住民的語言、一邊醫療傳道,在生活品質低落的部落中,仍有許多不良的習俗(如獵人頭)及種種的疾病(如瘧疾),然而井上卻都耐心的教導他們,漸漸改正劣習及改善環境,並身體力行的付出他的愛,成為原住民的好朋友。

井上夫婦行醫的足跡,遍佈羅東、花蓮、桃園、新竹、南投霧社等原住民部落,長達三十五年之久。他在走過的部落裡設立醫療站,醫治原住民身體的疾病,藉機傳福音給他們,井上伊之助因此被原住民稱為「台灣原住民醫療之父」。

1930年時,霧社事件爆發,日本軍警為了追剿德克族部落死傷慘重,於是總督府有官員密令井上,藉機毒殺在收容所裡的「凶番」;但井上毫不懼怕軍國主義者的威脅,斥責為「愛國」而來傳話的日本人:

「我沒有那種藥。我是醫生,即使有藥也不能用來殺人。總督府也不該在招撫時答應投降就不殺,現在又偷偷毒殺他們。這是有關日本誠信的問題。」

總督府的毒殺「凶番」計策,被井上拒絕後只好放棄,改用「以夷制夷」的手段,脅逼土魯閣群、道澤群等部族組成「味方蕃」襲擊隊,在4月25日清晨分批攻擊霧社事件餘生者居住之西寶、羅多夫二收容所,被殺及自殺者共216人,這就是「第二次霧社事件」。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

1945年8月,日本宣布投降後,老蔣派來的「台灣長官」陳儀(日本士校畢業的日本通),開始遣返日本人。井上為了要讓原住民得到更好的醫療照護,改名為「高天命」,向長官公署陳情希望能留下來,獲得陳儀的准許。因為陳儀也知道沒有人能取代井上一家在山地醫療工作上的貢獻。

然而1947年228事件爆發後,老蔣為了「關門打狗」,軍隊要入山「清鄉」,不願屠殺「同胞」的醜行被外人看見,下令遣返所有還留在台灣的日本人。井上伊之助一家也因此接到了「歸國命令」。

當井上伊之助被迫要離開台灣的消息一公佈,原住民部落一片哀痛悲憤聲。井上一家在台行醫35年,被遣返時竟身無長物,全家財產只有他三個孩子的骨灰。他的五個孩子都生在台灣,其中三個還死在台灣。

1987年7月,連蔣經國也在政治現實下,被迫說出:「我在台灣30年,我也是『台灣人』。」只是不知同樣的道理用在井上這一家人身上,他們能不能算是「台灣人」呢?

井上伊之助回日本後,在靜岡縣的東海大學擔任講師,1954年退休,1966年息了地上的勞苦,享年84歲。臨終前他還在關心他的「殺父仇敵」台灣原住民,最後的遺言是告訴他的子孫:

「神用我們作肥料,要讓福音的種子,在台灣山地部落裡結實長大。」