福特萬格勒論貝多芬(三)

《貝多芬與我們。詳論貝多芬第五交響曲第一樂章》(中) / 1951

我們且回到起點,貝多芬五號第一樂章。我早已指出過,就這麼說吧,是週期化改變的樂段在前景建構了這個樂章的「動作( action )」。在這比較開闊的前景,樂章可以劃分為較大的正規樂段和一群群小樂段,以便進一步發展相互關聯和類比作用,從而補充了背景。這背景給各部分之間提供了網絡和聯繫。因此每一次主題重現之時,它的性質改變了,因為它此時與過去的關係又進了一層,而在新的觀點下展現自己。由於整首曲子中這個背景連續不斷地呈現在聆聽者的心中,五號第一樂章的邏輯建構才有可能成立。雖然貝多芬作品的前景似乎由猛烈的爆發和噴湧所主導,但,就是這個「背景」賦予他作品一致性並將作品包覆在和平寧靜的氛圍中。它支撐起整體結構之時,容許建構起來的情感張力達到高潮,並同時接納了一切存在物所固有的、緊張與鬆弛間的相互作用。因此,貝多芬的作品同時性地呈現了自發動作(spontaneous action)的前景和更高階的背景,這一連串的相互反應和相互關聯,使前景從而獲得動作(action)的自由和意義。

順便一提。我已經大量討論了音樂中的週期化樂段,特別是貝多芬的音樂,或許多少暗示了沒有比這一點更形關鍵的。確切來說,結構面是重要而基本的,尤其在所謂的「絕對」音樂中。如果不從結構出發來討論,我們永遠無法進入音樂的核心;而與此同時,抽象的緊張和鬆弛形成的結構網絡,絕對無法建構這音樂的全部內容。

十九世紀時,音樂的鑑賞決大部分得自針對貝多芬作品的經驗,基本上是聆聽者在情感上的反應。客觀的音樂事件,亦即作品本身,等同於我們對作品的主觀反應。而我們的主觀反應被認為是最重要的。這種態度不會帶來任何結果,因為它專注的不是音樂而是主體自身。

這麼講並非暗示說音樂,尤其是貝多芬的音樂,不能夠表現人類的情感,或者並不力圖去表現人類的情感。事實上恰恰相反。毫無疑問,貝多芬不只創作了抽象的結構,而且他的音樂充滿了他身為人類一份子的個己情感所促發的張力。快樂、悲傷、憤怒——以及由而產生的種種微妙變化都是我們無法形諸文字的,但是卻在音樂中找到穩固而準確的表現,並全都充塞於他的作品之中。

我們在此討論的這些情感作用,與現今認定的十九世紀「浪漫派的」詮釋手法毫無關係。但卻有作曲家們——其中包括史特拉汶斯基——完全否認音樂能夠表現情感。我只能說,像貝多芬和史特拉汶斯基這樣迥然迴異的作曲家,自然從各自不同的出發點進行作曲。我絕對不會指稱史特拉汶斯基的出發點是虛幻不實的——畢竟,他是位真正的作曲家,而且對我們時代的音樂具有決定性的影響。基於同樣的理由,我也不能接受史特拉汶斯基專斷地宣稱貝多芬的出發點是虛幻不實的。貝多芬音樂的存在現實以及它在過去一百五十年造成的影響,絕非一個人的意見所能左右,即使這個人是史特拉汶斯基。

讓我們言歸正傳,回到貝多芬的樂譜,也就是我們正在討論的五號交響曲第一樂章的第二主題,它逐漸分為兩個相反的部分。第一部分是開頭動機的擴展形式,由小號單獨演出;第二部分則包括了正式的第二主題:

我記得理查·史特勞斯跟我提起的評論。那時我們一起在山間漫步,同時談到所謂的第二主題,特別是他自己作品裡的第二主題。這時,我們當中不知是誰提起貝多芬五號第一樂章的第二主題。「此後再也沒有人寫得出一樣的東西了!」史特勞斯讚嘆說:「從來沒有人在如此微小的空間集中如此的溫柔和力量,表現得如此地自信和透徹!」我永遠不會忘記這些話語,居然出自一位平時極為沈默冷靜的人。

第二主題的四個小節,是以六四和弦為基礎的田園式的平和段落,一共重複三遍。隨後跟著先前聽過的、逐漸構築起的減弱七和弦,以及基於兩小節終止式般動機的十小節的向上衝刺,走向第三主題:

乍看之下,這像似傳統的結束樂段。但進一步深究之後,我們發現這個第三主題的意涵是由它所佔據的位置,以及貝多芬在此標註的、他非常節制使用的「極強」動態記號所闡明的方式而浮現出來。所以在一開始看起來像似平常而幾乎普通的樂段因而取得了深沈的意涵,將聆者從溫柔的山谷送到光芒四射的山巔,從肅靜的沈思氛圍來到灼熱的活力和精力。這樣壓倒性、勢不可擋的極度狂喜時刻,用了降E大調的十六小節來傳達從欣喜到平緩的情感變化。

談論音樂時,若不持續參考樂譜並在腦海中迴繞樂譜所促發的聲音的話,這樣的方式著實難以令人滿意。如果我們試著重新審視第五交響曲第一樂章的全部第一段落,必然可以觀察到:其組成部分雖然充滿異質性,音樂的的展開卻非常自然。我們難得遇到一個、兩個、甚至三個主題如此截然不同的,並分別出自如此相異的領域。與此同時它們又相互補充,就像創作者早就打算將之組織在一起。讓我們把這一點弄清楚。在貝多芬的作品中發現這樣的差異(contracts)是不足為奇的——因為海頓作品中的差異,早已是所有這類絕對音樂進一步作為的主要手法之一。令我們感到驚奇的是,這些差異部分如何進而組合成有機的整體。無論是第一、第二或第三主題本身,沒有一個是不尋常的。令人覺得不尋常的是所有這三個主題在共生的過程中組合在一起。

經過深入檢視,我們更加清楚這種共生過程主要是根據一個主題從另一個主題中浮顯的方式。在樂章中,從最初的第一小節開始,聆賞者經驗的每一個小節,都在自身中挾帶屬於下一個小節的某種東西。音樂在緩慢而不知不覺中,延伸進入時間經驗的領域——根據希臘人的藝術區分,音樂成為時間的藝術——引導聆者從一個時間點到達下一個時間點。他除了跟隨作曲家設定的路徑外,別無他途可循;每一個時刻他都會感受到要來的是註定的,而且以註定的方式來到。

因此,各種不同要素的結合方式,必然與它們出現的規律密切關聯。而此規律就是:個別要素的產生,依次要比前一個要素增加情感上的強度*。這賦予了音樂一種不可避免的必然性,彷彿它的開展不受創作者的操控。這樣的音樂往往被形容為「戲劇性的」,意思是:其中諸個主題是透過相互作用而發展開來的,就像一齣戲裡各個角色間的關係一樣。而這種發展是持續不斷的,在貝多芬這方面來說,是一種拒絕加以干涉的自我生成的(self-generating)創作過程,而這一點正是構成他「一貫手法」的獨特性;相較下,既不同於莫札特這位神性的旋律使者,也不同於巴哈這位至高至上的抒情詩人,至於其他作曲家則不必提了。

_________________________

*原文:Thus the way in which the various elements combine must necessarily be bound to the order in which they make their appearance, and this order in turn results from the way each individual element is made to grow emotionally out of its predecessor.

_________________________

當貝多芬的音樂推進時,從來不是任性的,也絕不沈溺在音樂自身的情感裡。有人說貝多芬的旋律發想能力是有限的,並舉出寫出無限流動旋律的——如貝里尼——來做比較。但是貝多芬所以不寫出如貝里尼一樣的旋律,其原因不是不能,而是由於他的心靈容納了世界上所有的豐富性和複雜性——而這世界不是只有旋律而已。他賦予每一段旋律、每一個主題、每一個動機的地位,比起莫札特和巴哈之外的任何一位作曲家還要獨特。

陽剛與陰柔、堅強的意志與溫和、最小的細節與無所不包的全景——所有一切都會聚在一起形成和諧的統一體,挑戰著我們的領會。貝多芬是偉大的音樂「立法者」。他的作品不是像莫札特及舒伯特那樣由旋律所支配的,也不是如巴哈般由對位或華格納般由感官和聲所主導;它不是由戲劇(drama)和激情(passion)所主宰,更遑論反諷手法。他的作品是所有這些力量融合在一起,像鑄成的合金。這種融合似乎透過構作的過程以獨特的方式臻至更高階的自然狀態。

總而言之,這就像一道不可控制的洪流受到限制而導向選定的方位。無限的力量被壓縮在有限的形式之中,我們好似面對一個矛盾的悖論,甚至是一個奇蹟。畢竟,無限的內容和有限的形式是兩個相反的概念,尤其是內容擁有的絕對性和動態性,足以衝破加諸它們的任何限制。

這一點命中了問題的核心,也就是貝多芬創作天賦的本質。歌德的詩句描述了這樣的本質 5:

「沒有時間,也沒有任何力量能夠摧毀

被創造的形式當其湧動發展之際。」

如果我們追問,是什麼要素構成這個「被創造的形式」——就第五交響曲第一樂章的例子而言,是哪些關聯(associations )、暗示和情感連綴起來,然後在單一的狂喜和弦中達到最終的高潮——我們必須承認我們無法給出答案。雖然我們如實地經驗了這樣一個形式,但無法解釋如何和為什麼個別的部分結合起來進而產生一件統一的作品,並且具備如此強大可畏的力量。然而,我們無法忽略的——以及歌德所清楚意謂的——正是最終藝術的表現竟是如此同質而「簡潔」。絕對複雜的情境表現在相對簡單的形式中。在傳統依然強大的時代裡——比如,巴哈和莫札特的時代——表現的簡潔性被認為是理所當然的。沒有人注意到有什麼困難。但到了貝多芬的時代,他認為那「是」個難題——就我們所知,這賦予他在音樂史上特殊的地位。後來的作曲家們,不再如貝多芬終生所追求的那樣——將表現上的簡潔性視為嚮往的目標。( 順便一提,並無所謂真正複雜的晚期貝多芬——只有那些不能掌握貝多芬音樂內在關聯 [ associations ] 的人,才會覺得存在著複雜性。)

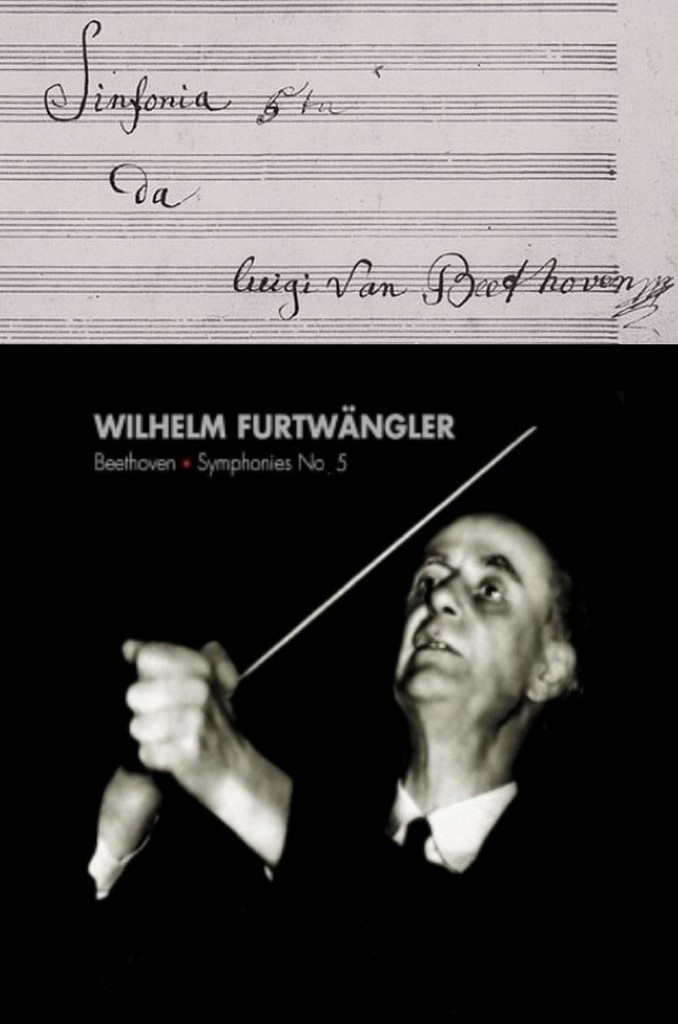

這問題的答案部分在於貝多芬的人格,奇妙地混合了不受駕馭、不受拘束的激情和對清澈與和諧的渴望。一位出色的筆跡學家曾告訴我,貝多芬的筆跡揭露了無法控制的粗暴脾氣。從某個角度來看也許如此。但是身為音樂家,我只能反問:在這世界成千上萬的人當中,誰能找到比貝多芬更完美地透過其音樂活生生的事實,證明由最終取勝的清澈和和諧所流露的自我控制力量?

此外,比起幾乎所有作曲家,貝多芬更大程度地從獨一無二的音樂資料汲取他的音樂。他因此比其別人更強烈地感到有義務把他的音樂觀念從頭到尾徹底想清楚——這些觀念沒有一個不是根據它們自身的關係而發展形成的。而且也是他根據自己的主張促成的。從頭到尾徹底想清楚一個觀念的過程,最終意味的正是將這觀念以最簡單的形式和基本的格式表現出來。

我們對貝多芬的創作方法,擁有比其他偉大作曲家更周全的資訊。我們從一些倖存的草稿簿裡,知道他習慣在作品浮顯之初加入各種不同的場景(stages階段)。這些草稿簿是我們所知最豐富的資訊來源。例如,它們揭露了他作品中一些最欣喜、最簡單、最激狂的部分——頗令我們意外的——是花費了他最大精力的部分。這和巴哈及莫札特的創作情形截然不同,在後兩位心中,音樂噴湧如巨大的洪流,或者在他們想像力的水池和井裡唾手可得。貝多芬的創作過程是辛勞的、不可預期的、暴躁的,依循著一條從混亂導向秩序和清澈的道路。他草稿簿充滿的各種主題和觀念,一開始是複雜的然後隨著發展而逐漸簡潔。他的目標很清楚是尋找最簡單的方式來形構他的思想——歌德所謂的「被創造的形式」。這樣的簡潔性並非平凡的現象。它具有一種我們忍不住想稱呼的「救贖力量」。

任何人若不懂得從複雜到簡潔這一過程的重要性,便會以為這是從豐富到貧乏之路。凡是不能了解歌德詩句所意指的解放和淨化過程的人6,就不能認知到這個簡潔性所帶來的至福性。很多現代作曲家全心全意相信為複雜而複雜。像十二音列這樣的智性結構,只有在不顧簡潔性內含深刻意義的年代才可能出現;這樣的年代,以近乎宗教的意味崇拜智性並投身於複雜性。這情況可以拿現代機械的複雜性,譬如說汽車吧,來和活生生的生物、活的軀體——無論是動物或人——的複雜性來做比較。當我們更加密切觀察其組成的各部分時,便可清楚地看出活的軀體比起人類所能發明的任何機械裝置更為複雜、更具普遍性。正是這些受制於他們思想侷限的人,這些沈迷於他們僵硬的物質傾向所構成的智性網絡的人,應當感受到歌德所謂的「被創造的形式」內含的簡潔性,乃是個人從自我囚禁下的解放。或者情況相反——這樣的解放也許是他們最害怕的。

當然,早先時代中簡潔性的特色——例如,莫札特的簡潔性——往往讓我們覺得像似人類墮落前身處的樂園純真,而無條件委身於其迷人魅力。這看起來就有一絲逃避主義、脫離現實的浪漫羽化意味。但是貝多芬的簡潔性是絕然不同之物,它立即與我們當下相關聯。而對我們今日來說,我毫不猶豫地堅持以下這點的至關重要性:牢牢地與他堅定不移地追求這種簡潔性連結在一起。

在歌德的詩句「被創造的形式當其湧動發展之際」其核心意義,對我們今日來說,還存在著迄今無法充分理解的特別難題。我們在貝多芬音樂的宏大層面所感受到的東西,也正是我們在過去幾個世紀的較低層面上所發現的同樣東西。我們甚至可以說,輕歌劇裡的每一首歌曲、當時流行的每一首歌謠——像流行的時間一樣短小的——都內含這種屬於「被創造的形式」的謎般性質。這種謎般的性質透過舒伯特的歌曲閃爍著、存在於華格納作品的某些片段、並在許多其它不一樣的形態和偽裝中出現。若論造成這一狀況的所有細節,作曲家本人並不知情。只有當我們隨後著手追索他的創作過程時,一切才變得愈來愈清楚。的確,往往可以說,結果越是簡單而直接的,在先前的階段越是糾纏而複雜。即使是一首流行歌曲,為了獲得效果,作者需要有「群眾」的和集體無意識的概念(想法),這首歌曲才得以使群眾頓時投入他們互為一體的感受。這個群體的意識同時也滲入「被創造的形式」之最高的表現——譬如貝多芬的交響曲——並在偉大的藝術家探尋簡潔性和決定性的表現時,加以指引。

我們還可進一步說,只要欲求簡潔即等同於擁有能力獲得簡潔、即有能力重新發掘自己的藝術特色。這一點需要在此一提。因為特別是在晚近的年代,我們藝術領域中有些趨勢容不下歌德所意味的「被創造的形式」。例如,荀貝格十二音列的理論和實作,在近幾年吸引不斷增加的跟隨者,而這樣的理論和創作方式是容不下上述簡潔性的概念;而其所根據的音樂哲學是與先前音樂——包括貝多芬在內的——所根據的全然而絕對不相同。無論我們怎麼看待十二音列音樂,我們必須接受這種基本上的區別。

我們當代的形勢自然與貝多芬的時代不一樣。我們並不活在他的時代,也不能運用他的藝術手法。然而,我們關注貝多芬的音樂,正是可藉以引導我們回到自身。這不僅是因為他的某些技法——諸如強調結構因素等等——仍舊對我們今日具有重要意義。尤有甚者,他為了簡潔和「被創造的形式」而極力奮鬥以掌控他的素材時,有些東西觸痛了我們赤裸的神經。無論以什麼方式來表現,欲求將無限力量的意含壓縮到有限元素的架構中,以及迫切獲取表現的簡潔性——這樣子的壓力已經完全從我們的社會消失了。但是,若果我們放棄以象徵方式來表達自己,亦即,停止直接而簡潔的表達,並且再也無法透過象徵來認識自己,那麼我們將喪失對一向所了解的藝術的感知。

(待續)

________________

英譯原註:

5. 出自歌德的組詩 “Urworte. Orphisch”。

6. 這篇文章從頭到尾可以感受到歌德的概念和思維模式的影響。「解放」和「淨化」等語詞令人想起死而復生的精神——在‘Selige Sehnsucht’(祝福的嚮往)一詩中,無休止的變形力深嵌入一切有機生命的進程內。人類朝向和諧而完美的狀態有機演進的意象也是福特萬格勒經常借用的依據。

文章定位: