每一部電影,都像一場「限時過關遊戲」。

兩小時上下,面臨一段「壞掉的人生」,看每一個和我們「很像」或「很不像」的人,在困境中掙扎浮沉,想盡辦法修理自己的命運,直到解決,或者放棄。

1. 綠燈,紅燈

就像《逆轉人生》(The Intouchables)的片名預言。

「touch」是主旋律,觸碰與聯結,我們出生後可以嘗試、擁抱的任何機會。字尾「able」,是反覆的和絃,幸運的「綠燈」,而且還得到「s」的複數祝福,引領出生命的無限可能;然而,我們很少在一路順遂時,真切感念自己的好運,只要一點點困頓,從字頭「In」延伸出來的否定與推翻,一如變奏,「紅燈」亮起,我們就會感慨起「人生不如意事,十常八九」。

不如意事十常八九,這句話放到真實人生,就是一小段「過關遊戲」,淬練著我們,如何一關又一關,讓生命深邃成熟。

首先,人生不如意事,十常八九,想想自己,珍惜過那十之一二的幸福嗎?還是幸好預見紅燈,讓我們理解了綠燈的幸運和自由?接著,我們能夠直視那「十之八九」的不如意,讓自己豐富、堅強,並且靠近原來想像不到的美麗寬闊嗎?直到我們拔高視野,超越侷限,理解如意或不如意,不會更多、也不會更少,我們只是在50% / 50%的人生遊戲裡,忽略了順境,放大了困頓,這時,我們就有能力,解釋自己的人生,同時也選擇自己的人生。

即使我們這樣深切看見,自我選擇的意義和價值,真正能夠幸福走下去的力量,還是取決於我們的行動。最後,我們又會繞回「過關遊戲」,在許許多多相接而來的紅燈、綠燈中掙扎浮沉,然後看我們採取了甚麼樣的選擇和行動,解決或放棄。

這就是為甚麼,我喜歡讓創作坊的孩子們,一起走進《逆轉人生》的電影世界。

先看看孵育這部作品的編導Olivier Nakache和Eric Toledano。從Nakache 和Toledano的姓氏猜想,他們可能都是外籍移民。

歐盟成立以後,模糊了國界線,加速了族群遷徙和階層流動,但是在大環境的困境底層,這些遷徙和流動,促成更大的焦慮和疏離,看不到共同願景,使得小小的差異,常常碰撞出重大的衝突。這些年的歐洲電影,開始脫離文明富庶後的自溺,聚焦在貧窮線的掙扎。法國的《通往幸福的六樓階梯》(Service Entrance,六樓的女人),芬蘭的《溫心港灣》,都拍出一些動人的移民心境,引入一點點溫暖的陽光。

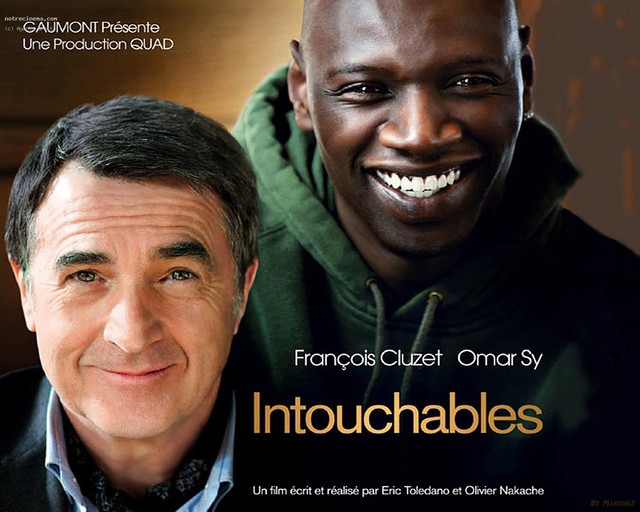

《逆轉人生》,根據2004年紀錄片中所紀錄的真實故事改編而成。2011年11月在法國上演,2012年3月在台灣上映。男主角佛朗索瓦·克魯塞(Francois Cluzet)和歐馬·希(Omar Sy)一黑一白的精采演繹,同獲第24屆東京國際電影節最佳男演員獎;影片獲得最佳影片金麒麟獎肯定,又獲第36屆日本電影金像獎最佳外語片;Omar Sy還成為第一位獲得法國凱撒獎最佳男演員獎的非裔人士;創下法國電影史上第二賣座影片的動人紀錄(第一名是2008年的《歡迎來到北方》,丹尼布恩自編自導自演作品)。

全片在豔彩歡囂的生活冒險背後,刷著淡淡的塞內加爾移民和法國失業群的悲傷底色。

富豪Philippe在妻子病故後喪失生存意義,在極限運動中碰觸生死邊陲,直到跳傘事故癱瘓後,死不了,不得不思索「活」的意義;而處處碰壁的剛出獄黑人青年Driss,在毫無機會中,如何才能理解活的價值?

無論貧富貴賤,人生的「紅燈」橫在眼前,像一段「壞掉的人生」,我們要怎麼修理,才能逆轉人生,重新迎接「綠燈」亮起呢?

2. 不能碰觸

值得慶幸的是,人生不會一路綠燈,當然更不可能一路紅燈。所有的起起伏伏,混雜在一起,反而多出了許多原來想像不到的情味。

《逆轉人生》一開場,Driss載著Philippe飆車蛇行在巴黎夜暗,「點」狀的交響樂,在和警方驚狂追逐中,賭命、賭人生,同時也賭著隨時都願意一無所有的「荒寒中的樂趣」。直到片頭字幕緩緩拉開,切換成幾乎是「塊」狀的黑人音樂,注入強烈的節奏和生命的活力,累積溫度,最後在片名「the Intouchables」出現時,轉為悠揚的古典音樂。

這種音樂上的轉換和融合,象徵著生命的兩極,越來越靠近,這就是全片的靈魂。然後,我們才能在Philippe徵看護時,透過各式候選人等候、面談的找工作過程,感同身受地領略一種紛亂的聲音、不圓滿的人生碎片,直到Driss來應徵時,他熱愛的「球風火合唱團」和整個大莊園熟悉重複的古典音樂相互撞擊時,這是一場音樂和幽默感的初相遇,也是危險和機會的初相遇。

菲利浦很難理解剛出獄的迪斯(Driss),如何在失業率飆高的現實環境裡,找不到活路,只盼著被三家雇主拒絕後就能領失業補助金,只能用自己的想法猜測:「你的生命沒有活力!」

被現實磨蝕得不得不抽掉感情的迪斯,冷冷地問:「你能動嗎?」

Intouchables。不能碰觸的,是菲利浦摔碎的脊椎;是迪斯不敢流露的愛;是環繞在我們生活周邊「你讀不懂我,我靠不近你」的遙遠和疏離。

迪斯回到自己的社群,仍然並不相屬;回到家,想在小浴缸裡泡個澡,浴室卻擠滿了人;窗口一瞥,對弟弟誤入歧途的憂慮,都裹在那不是親弟弟的迷惑惶疑裡;就連送給最愛的媽媽一顆偷來的精品彩蛋,也被大罵:「你就這樣消失六個月又出現。」

當媽媽趕走這個讓她傷心的兒子,迪斯讀不懂這樣的憤怒和傷心裡,藏著始終沒有放棄的愛。他在黑人社群流浪,背景卻播著他們聽不懂的古典音樂),漸亮的街景、流動的電車,陽光換來的清晨,把他帶到一個並不相屬的豪華世界的大門,在聖歌的背景音樂裡慢慢重疊。

隨著聖歌配樂的音量越變越大聲,迪斯吸收著陌生的裝潢、音樂,尤其在走進寬闊的浴室,發現擴大的浴缸時,音量調到最大聲,彷彿生命的救贖,忽然又切入工作介紹,聖歌結束,回到現實。菲利浦只淡淡說:「我打賭你撐不到兩周。」

沒有人能夠想像,菲利浦為什麼選了個這麼格格不入的人?

「你不知道你和誰住在一起。他搶珠寶,坐牢六個月剛出獄。歹徒沒有同情心。」親友們非常憂慮。沒有人知道,菲利浦最不想要的就是同情心。

他珍惜這種「不相屬」的乾淨,沒有放進太多的牽絆和難堪。

上班特訓,成為兩種階級的強烈撞擊,每一個驚奇笑料背後,都是遙遙相距的隔離和悲哀。迪斯拒穿彈性襪,菲利浦說和戴耳環很搭;迪斯強調不擦屁股,這是原則問題時;菲利浦卻連擦屁股的基本能力都消失了。當迪斯把「洗腳乳」錯當成「洗髮精」替菲利浦洗頭時,上流社會的集體懷疑是:「迪斯,至少你識字吧?」

迪斯當然識字,他不能理解的是「繁文縟節」的精緻生活。他喜歡泡澡時聽音樂,靈魂樂是他的本色,戴著耳機,圈護著迪斯自己「想要」的人生,卻錯過絕對不可以漏掉的「對講機呼喚」,那是迪斯「應該」遷就的菲利浦的人生。

看起來只能二選一。跟著菲利浦的紅燈,迪斯的紅燈也亮起來了!

3. 相互靠近

迪斯先是被動地適應菲利浦的人生。和菲利浦養女莉莎初相遇;觀察新環境,用熱開水測試她要照顧的病人;參與菲利浦的日常生活,為他拆信,對神秘的筆友好奇;聽他讀詩,強迫他和筆友通電話;陪他看「一棵樹」唱四個小時的歌劇;用上流社會不能想像的「直接撕破臉」的方式,恐嚇擋住車位的鄰居,要回出入的自由;在試車時堅持「我可不想把你像馬一樣塞進去」,載著菲利浦坐在沒有經過改裝的超炫跑車裡,流動在巴黎街頭……;直到陪菲利浦定定看著畫展中的抽象畫時,他才好奇地問:「還不轉台嗎?」

轉台,成為契機。我們在人生中每一個轉台時候,都在預約一種「擁有新人生」的可能。

「這價錢有點誇張!」當迪斯對抽象畫的天價發出驚嘆時,菲利浦溫柔解說:「畫是我們留在世上的痕跡。」

「就光這白底紅點?」這算甚麼生命痕跡呢?迪斯非常驚奇:「我來畫,還可以附贈藍色!」

鮮明純粹的白和紅,以及揮霍寬闊的藍。菲利浦白色的靈魂,鮮紅的渴望,終於在遇到迪斯後,重新觸及那一整片蔚藍的天空。

迪斯主動在拓展自己的人生。邀約他喜歡的秘書瑪格麗,參觀他的浴缸;主動參與菲利浦和雷歐娜不准任何人靠近、連自己都不敢碰觸的的愛情;菲利浦深夜發病時,他在搶救時開始理解菲利浦需要的古典音樂,內化了「適應對方的生活方式」,帶他出門散步,轉換心情。當菲利浦感嘆:「能呼吸真好!好久沒有逛巴黎,鬼魅般的疼痛,沒有感覺,卻好痛苦。」

迪斯用自己的方法協助菲利浦,讓他抽大麻。抽大麻的後遺症是「口渴」和「愛說話」,終於到了菲利浦自我揭露的時候,從淺層的「性」,到深沉的「愛」,回憶妻子愛麗絲,直到她五次流產後,決定領養。他感傷地囑咐迪斯:「轟轟烈烈的戀愛,至少,今生你一定要有一次!」

這個擁有一切的男人,一直渴望更高、更快、目空一切,直到失去了愛麗絲,彷彿失去一切。

他沉迷在極限運動,即使惡劣天氣是滑翔翼大忌,仍然一無所懼。藏在他心裡最深切的傷痛是:「我最大的殘障不是不會動,而是活著,卻失去她。」

愛不能長久,這才是一生一世不能挽回的「Intouchables」。

「我還可以活到70歲。」這個惆悵的殘障億萬富翁,淡淡說:「試用期已過,記得把愛麗絲彩蛋還給我,那是他送我的禮物,一年一個,總共25個。」

他們相互靠近,一起換了心情共同生活。

迪斯認真地找妹妹蜜娜,想要把失竊的彩蛋找回來;他到警局保弟弟出來,弟弟卻強調有朋友來接他,不想搭哥哥的車。麗莎闖入他的房間要香菸時,錯愕的語氣:「你在畫畫?」讓他很不開心地找菲利浦抗議:「問題是你女兒。你同意我是你的手腳,你不能用輪椅碾她,我要用你的手打她一巴掌,她缺乏家教。」

菲利浦開始管教女兒;改裝電動輪椅來賽跑;找女人、抽大麻、檢視生日宴會。還開玩笑說:「我每一年都得假裝很驚喜。大家都很無聊,他們只是來檢查我是不是好好活著。」

4. 交響人生

整部電影的高潮,都交錯在古典音樂生日Party上。

「巴斯強甩了我,還罵我我付錢給你,你去教訓他。」菲利浦的養女莉莎向迪斯哭訴,不知不覺,他的「存在感」變強了:「付甚麼錢?你有病啊?」

「求你」莉莎換了態度,滿足迪斯的原則,他才大喇喇問:「你要付多少錢?」

菲利浦在自己的生日宴上,招待朋友看「不知名畫家」的抽象畫,開價一萬歐元,這是他為迪斯開展出來的新人生。

管家伊凰無聊地大吃餅乾。食物的瘋狂填塞,常常是因為我們在精神上抽空了,除了照顧菲利浦,她也有「未完成的人生」在召喚她。

古典音樂生日Party的高潮,又集中在兩種音樂風貌的熱情交流,這是高潮中的高潮。

「別說你不喜歡!」菲利浦得意洋洋地準備了華美豐沛的韋瓦第「四季」小提琴協奏曲中的「夏」第三樂章,展現出飛揚的活力。迪斯卻懶洋洋地應:「不能讓人跳舞的,都不算音樂。」

菲利浦像魔術師,揮灑著綿延千年的「古典樂魔法棒」,巴哈大提琴無伴奏組曲第一號G大調前奏曲一響起,迪斯淺噙著笑:「噢!廣告歌曲,賣咖啡。」

菲利浦手一揮,換成巴哈管弦樂組曲 第二號b小調詼諧曲。迪斯笑咪咪地詮釋著他自己的「音樂故事」:「國王下指令在孔特城堡等我,我必須載吟遊詩人去,我是好騎士。」

菲利浦轉換巴哈第五號 f小調 (大鍵琴)鋼琴協奏曲第二樂章 Largo 最緩板。迪斯越扯越誇張:「大家都沒穿衣服在跑步,還咯咯地笑,巴哈是很色的,女人都愛他,就像當年的靈魂樂情歌大師貝瑞懷特。」

菲利浦準備韋瓦第四季小提琴協奏曲「春」第一樂章,迪斯開心地分享他的熟悉感;「補助金電台的等候曲,一等,就要等個兩年。」

隨著普羅高菲夫大黃蜂飛行音樂響起,迪斯大笑:「湯姆與傑利!」

菲利浦,以及所有參加宴會的人,都融在自己的笑聲裡。隨著迪斯選播的「球風火合唱團」舞曲,大家跳舞、靠近,伊凰未完成的人生故事,開始找到起點。

生日夜裡,迪斯送菲利浦的生日禮物是,雷歐娜回信了,還附了照片,相約見面。

菲利浦在赴宴前的多面打扮底層,藏著不能面對的忐忑不安。他讓迪斯休假,找不會勉強他的伊凰陪他分秒難挨地等待約會。不斷喝著酒的菲利浦,終究在人生「啟動」鍵前止步,和雷歐娜錯身而過的背景音樂超美!這世界都是這麼些細細的心碎聲,成就了絕美。

難得休一天假的迪斯也很忙。找了巴斯強,要他好好做人,去向莉莎道歉;遠遠地,看著媽媽在高樓做清潔工作、疲憊下班,始終不敢靠近。

「想出去走走嗎?」接到菲利浦電話時,迪斯也卡在自己的「紅燈」裡,進退失措,深深了解菲利浦就是怕被他勉強,才堅持伊凰相陪,只淡淡問一聲:「想走了嗎?」

坐著私人飛機上,迪斯玩笑著菲利浦過去的悲情:「想起你的妻子、輪椅,心裡怕怕的,你有點像甘迺迪。」

「你的畫,價值一萬歐元。」菲利浦攤展出迪斯未來的願景。迪斯笑著解說:「我本能地畫,加上音樂。」

等到理解那張畫為了儲備了多麼大的一筆「人生基金」,忽然賁張著情緒對菲利浦大嚷:「你很習慣悲劇,我不行!」

重複了上班特訓時,兩種階級、兩種生命困境初初撞擊的驚疑駭笑,只是,當時遙遙相距的冷調,現在都替代成緩緩靠近的溫暖,經營出卡儂和聲般的大逆循環。

5. 轉身,面對

他們一起遠行、交流,靠近對方的生活模式,走進彼此心理。

看著菲利浦最喜歡的滑翔翼時,背景是輕輕的輓歌,表現出迪斯心裡的恐懼,直到他坐上滑翔翼飛向天際,同樣的音符,慢慢加重節奏,加大音量,展現出澎湃、豐沛,真正充滿靈魂的靈魂樂。

只是,人生不會一路紅燈,當然也不會一路綠燈。生命的珍貴,就在是它從來不會停留下來。

「哪裡可以找到殘障?在你可以找到他的地方。」就在迪斯開心地對菲利浦講冷笑話時,仿如命運敲門,伊凰靜靜從暗影裡走出來:「有人在客廳等你。」

迪斯的弟弟為了躲警察,躲在他這個「與世隔絕的中途站」。

豪華的莊園,終究不是迪斯的終點站。他在陽台上講電話。陽台,這個一半安全庇護、一半得面對現實的中介空間;電話線,牽繫著他一半留在菲利浦身上、一半惦念家人的心絃。菲利浦聽到陽台裡的迪斯,在電話裡叫蜜娜別哭,也別告訴媽媽。

「陽台」和「電話」,都不是真實人生,菲利浦領著迪斯,回到繪畫世界。精緻文化,不是「生存的必要品」,卻是「精神的必需品」,它們拓展出一種生命的寬闊想像,以及無從侷限的人生智慧。

這是他們第三次一起看畫。第一次,迪斯在抽象畫中茫然相對;第二次,看迪斯自己的畫,表現他熱愛音樂的本能和活力;第三次的美女背影寫實畫,從迪斯的動物本能:「很性感?」,轉到菲利浦的深邃領略:「我想像著她,站起來,轉過來,面對我。」

畫是我們留在世上的痕跡,以及想望。

迪斯的身世故事,就這樣轉過身,面對菲利浦。他的爸爸媽媽其實是舅舅和舅媽,他們到塞內加爾領養小小的巴卡力.巴撒力,因為社區同名的人太多,就叫他迪斯,後來,他們生了自己的孩子,舅舅過世後,舅媽又跟別人生了孩子……,阿達瑪不是親弟弟,媽媽不是親媽媽,從他的家、他的社群,甚至跨到菲利浦的莊園,他都只是一個「局外人」。

還記得嗎?人生是個沒有終局的「過關遊戲」,在許許多多相接而來的紅燈、綠燈中,我們必須選擇、行動,解決或放棄。深深喜歡上迪斯的菲利浦做了選擇:「阿達瑪不需要糾正嗎?你該走了,你有自己的人生。」

「巴卡力.巴撒力剛好押韻,你知道甚麼是押韻嗎?」這是菲利浦最後的玩笑。

卡儂和聲般的大逆循環,又勾起最初「你識字嗎?」的對應記憶。記憶就是這樣。當我們把「壞掉的人生」慢慢修理好的時候,一切的疼痛破碎都會被淨化、美化。

接下來,我們看到巴斯強好好做人的「早餐快遞」,迪斯苦追的瑪格麗「愛情真相」,是他對舊關係做整理的「除舊告別」。我們也看到菲利浦重新徵人、迪斯交還通話機和伊凰吻別、菲利浦在窗口靜靜對著迪斯的背影送行,這是對新人生做安排的「迎新告別」。

迪斯和阿達瑪一起離開時,伊凰還給迪斯的應徵履歷表,還夾著菲利浦沒有寄出去的照片。迪斯一愣,暫時還管不到這麼遠。如果我們想要修好「壞掉的人生」,一定要有計畫、有方法,區別輕重,訂定進程,就從最簡單、最迫切的開始,他大踏步最後警告違規停車者,別忘了,這是原則問題。

6. 無邊寬闊

透過電車上的視角,世界悠悠忽忽,迪斯慢慢回到漫無邊界、曾經讓他處處碰壁的現實。這一次,他知道怎麼畫出自己「留在世上的痕跡」,選擇,創造,不能再逃避。第一件大事,他不再隱藏愛,決定去接媽媽,替她提起包包同時,也宣示自己扛起責任的決心。

回到黑人社群開展新生活時,背景轉換成悠揚的古典音樂。他用自信的笑容、堅定的態度,找弟弟的「夥伴」談判,即使是賓士車,也不是他可以容許的選擇。應徵新工作的履歷很簡單,面對坐過牢的質疑時,迪斯環顧環境,談詩、談掛在牆上的超現實達利名畫〈扭曲的時鐘〉,他學會了解目標環境,直擊目標對象,爭取自己的機會。

當菲利浦送給迪斯人文的素養、經濟的基礎,以及自由開放的未來後,也鼓勵伊凰去約會。他卻在和新看護相互適應的過程中,備受挫折,和頭部按摩師衝突;不想看到看護圍裙,家是生活的地方,不是養老院……,幾近鎖回封閉的人生,直到鬼魅般的疼痛發作,到了忍受極點,他驅逐看護,伊凰急著找迪斯回來,對著滿臉鬍渣的菲利浦,迪斯笑:「你留這甚麼鬍子?」

老友相見時,最可靠的記憶就是我們可以如常玩笑。他們開始嘲弄起法國的名人,幾乎都變成捷運站名。

卡儂和聲般的迴旋圈,這時就接回片頭。迪斯飆車、捉弄警察,在菲利浦快樂而安心地安定下來後,迪斯載著菲利浦,開往遙遠的北方,天遙地遠的,那是雷歐娜呼吸、存活的所在地。

迪斯為菲利浦準備了素簡卻又無限寬闊的看海陽台。陽台,這是人生一半安全庇護、一半現實風雨的精確象徵。

世界大不同,在這裡,菲利浦不能發號司令、唯我獨尊,但是,卻有更多可能。迪斯離開後的失落,以及和新看護間那些不堪的相互適應,都累積成菲利浦散亂的鬍渣;迪斯回來,最優先的選項當然是剃鬍子,也剃掉菲利浦的自憐、自傷、自我綑縛。

「一刀割下去吧!讓我鬆口氣。」當菲利浦絕望地放棄了未來。迪斯卻用這充滿負擔的鬍子,玩起百變造型,皇后合唱團主唱、東正教主教、祖父、希特勒……

「我快要變成你的玩具了。」菲利浦忍不住笑出來,接著又模擬希特勒聲音,十分威嚴地「玩」下去:「趕快剃掉!」

人生不會一路紅燈。

這兩個好朋友,在一場又一場考驗,一次又一次相互扶持後,因為心裡存著「可以多做一點點」的溫柔,生命延伸出溫暖的轉彎。

在海灣旅店,迪斯用「巴撒力」的名字訂了桌,不是在經濟層次掌握優勢的「菲利浦」,也不是在社會層次不得不屈從的「迪斯」。巴撒力找回生命的自主權,並且沉靜而真摯地告訴菲利浦:「我不會留下來。但是,你不會是一個人,這是一個小小的約會,這一次,你不能逃掉。」

他把「愛麗絲的彩蛋」找回來了,放在桌上,然後轉身離開。

曾經迷航的愛和祝福,信任和依賴,記憶和疼痛,以及生命種種說得清、說不清的繁複混亂精緻豐富……,忽然癱在桌上。餐會就要開始了,菲利浦必須選擇,或放棄。

當雷歐娜走進來,無論未來如何交錯起伏,菲利浦轉頭看向窗外,迪斯在海岸線上,無聲說再見。他轉過身去,背影小小的,身後的海洋,卻大大地無邊延伸,起伏的波浪淡出,字幕慢慢亮起來:「菲利浦再婚,生二子;迪斯開了自己的公司。」

最後是一段又一段真實人生的紀錄影片。

無論歲華如何老去,菲利浦和迪斯直到現在,仍然是好朋友。

文章定位: