我十年前寫論文的時候,為了跑程式都睡在研究室裡。可能是太緊張,沒有注意打電腦的姿勢。在等待程式的結果出來中,我的左手若不是彎著手肘壓在桌上,就是「很不耐煩地」以手支頤,那時候大概是很用力傷到了神經,但自己沒留意。

就在某天睡醒之後,我發現自己左手的手肘穴道處又緊又痛,左手無名指及小指麻木、不聽使喚。當時跑去醫院掛號,頭一回聽到「腕隧道神經症候群」這個名詞。

醫師開了維他命B群給我吃,吃了一陣子,麻木的狀況有點改善,但沒有消失。嚴格地說,我這個毛病應該叫做「尺神經痳痺」比較正確。最常見的原因是姿勢不當,例如用手托下巴時,肘部靠在桌面或椅子的扶把上;打瞌睡或午睡時,以肘當枕;辦公或寫字時,手肘緊靠著桌面…

從此,每到冬季天冷,左手的手肘及手腕骨輪總是會覺得不舒服。當時就有朋友建議,只有開刀把尺神經受到壓迫的地方釋放才能改善,我只是記在心裡,不覺得很急著要去處理。

到了前年市長選舉的時候,因為需要打字的時間多,而且每一件工作、一篇文章都很急,因為緊張吧,所以左手又不正常地用力,某一天,那個症狀又回來了,左手又開始不聽使喚。

既然過去曾經發生過,而且它又會自己改善,所以我不太理會它。但是,這一回跟從前不太一樣,到了去年下半年,我發現用左手做某些事開始越來越吃力,出現肌肉無力的症狀。

時間來到去年年底,肌肉無力的狀況越來越嚴重,慢慢波及到拇指,按按鈕、扣扣子、打領帶、拿杯子、端飯碗,乃至到書架上拿一本書、一份文件,用力方式不對,都做不到。這時才覺得事態嚴重,恐怕不能再拖了。

年初有一位當骨科醫師的同學為了別的事打電話給我,我突然想起手變成這樣,該去給他的醫院看一看了,於是在12號晚上去掛了個夜間門診。初診醫師看了我的手說:「工作不要做了,休息一陣子吧…」我只能苦笑以對。他說,明天來做肌電圖吧。

第二天早上我到醫院的地下一樓報到。走下樓梯的時候,心想,上回來這兒,是前年三三一跟老闆到地下二樓太平間祭拜往生者。這回走同一座樓梯,可就是為自己的事了。

做肌電圖得被一根可怕的針從左手的幾個穴道插進去,還要通電測試。通電的時候,神經正常的部位就像火燙到一樣,還會有反射動作。我腦海中浮現影集裡被做心肺復甦術的急診病人:急救人員拿著兩個像熨斗一樣的電極,大喊一聲:「clear!」,大伙轟地閃開,然後像死豬般被電擊的患者猛然一抖,(還冒出一縷青煙),鼻子裡似乎聞到了BBQ的味道…

聽說牙醫可以改行幹逼供的角色,他只要把你的牙髓打開,輕輕碰碰你的神經,你就會把你知道的及你不知道的全部招出來。其實肌電圖也有這本事,只見那位復健師把針扎進去之後說,「忍耐一下,這個要電十次」。我一聽冷汗直冒,只得咬緊牙關,右手緊扣床沿,用盡全身力量抵抗。

「一、二、三、…、十」。好不容易電完了,他老兄慢條斯理地說,「等一下,還要換個位置」,說完便把那根針在我的穴道裡攪了一攪,把針換了個角度,痛徹心肺不說,還得再電十下…就這樣換了三個位置,針終於拔了出來。我喘口氣,勉強地笑說:「您抓穴道的本事真好…」他謙虛了一下,又說:「接下來我們要插脖子」,我差點沒昏過去:「是怎樣啦…我這隻手給你們砍走好了」。

就這樣,大概我的左手前後扎了四、五個洞,我完全放棄抵抗,隨便他了。復健師還跟我解釋示波器上的電位值代表什麼意義,通電的時候,正常的神經應該有什麼樣的響應,而我的神經細胞膜又出現了怎樣的異常電位,我只好滿臉陪笑地問東問西,心想:「靠!這裡顯示的每個波峰波谷,都是你們電我的證據…」

酷刑結束之後,我假裝勇敢地散步出門,心想,「媽的,千萬別叫我再做一次」。下午掛號看報告,同學罵我,「你已經出現肌肉萎縮了,你知不知道?沒有人像你拖到這麼晚才來的…,這是一定要開刀的了」。這下子才知道,非同小可。同學叫我把左手併攏平放在桌上,才發現我的左手無名指只能像雞爪般地彎曲,併也併不攏,難看到令人自卑。

我突然想起前一陣子跟朋友說的笑話,大凡一個人喜歡誇耀自己的哪個部位,那個部位就會得癌症。例如,陳文茜的乳癌、李敖的攝護腺癌…。朋友說,「那你會得什麼癌?」我笑道,「手指癌」,心想,總沒有這種病吧。沒想到世上會有這種毛病,真是一語成懺。

我問道,開刀之後,症狀會不會改善?同學說,你大概壓到兩個地方,手腕及上臂,上臂這邊還不是很確定在哪裡。因為拖了這麼久,開刀能改善多少很難說,但是不開是絕對不行的。至於肌肉,如果肌肉壞死,那就難了。

我的心情陡然沈了一下,記得八、九年前給慧心齋主看紫微,她說我在36到45歲那十年中間,左邊的手腳會出現病變,她說,可能是左腳吧。我想,我咧,我有那麼衰嗎?我自己也學過紫微,知道她不是跟我瞎掰,但心裡就是很難接受。那天走出醫院,這段往事突然浮現腦海,只能長嘆一聲,「在劫難逃啊…」。

算算日子,從惡化的速度來看,開刀是不能拖了,過年後二、三月選戰一定白熱化,我要請假開刀,老闆不會不准,但恐怕大家都不方便。況且四月還有施政報告,老闆在年底已經指定:「這一回你不要躲,就是你了,提早準備,現在就開始好好想一想吧」。如果拖到五月開刀,我看就準備領殘障手冊吧。

所以我當機立斷:過年前後開刀!但是,同學的醫院最快也要等到初六。為了看這個病,我已經一個星期沒怎麼上班,再過來是過年,只能大眼瞪小眼,什麼都不能做,過完年開刀,照同學的說法,要住院三到五天,出院還要打石膏當獨臂刀王,這樣整整三個禮拜沒辦業務,我鐵定會被桌上倒下來的公文壓死。

於是我揣著肌電圖報告,拿去找衛生局長秘書,她是檢驗室出來的,應該可以一些建議。下班前她打電話給我:「我幫你安排星期五去仁愛醫院掛號」。到了星期五,我乖乖去報到。醫師看了看說,你這個病例很特殊,壓到神經還有肌肉萎縮,實屬罕見,要找神經外科會診,下星期一幫你做肌電圖。我聽了頭皮一緊,又要過堂逼供啦…。醫師說,如果狀況不複雜,脊椎沒問題的話,我們就安排星期二(小年夜,二十日)開刀,除夕就可以出院了。我當下決定,就這麼辦,不想繼續逛醫院了。

到了星期一,我帶著星期五買的那根大針到醫院九樓去做檢驗,又被來來回回狠狠電了一趟。只是這一回主要是做神經傳導測試,檢驗師電了半天,總是覺得奇怪,於是等神經外科的醫師來,一起研究要怎麼來電我。

我帶著我的外套到外頭椅子上養精蓄銳一番,準備迎戰。最後我被神外的醫師喊醒,帶進去從右手電了一下,取得正常數值之後,換左手被電。電完醫師也是嘖嘖稱奇。他說,從上頭來電有反應,可是你的小指就是沒有任何反應,到底該在那邊下刀,我還是跟你的骨科醫師商量一下好了。靠…明天就要開刀了,連要開哪裡都還不知道?唯一可以慶幸的是,那一針是不用扎了,我千恩萬謝、連滾帶爬地逃出檢驗室。

下午回去見骨科醫師,他說,「你的手腕似乎不怎麼明顯,這個部分我們就不要開了,看看吃藥有沒有效果。通常,是手肘那邊最常壓到,所以我們就開手肘吧。至於肌肉萎縮…」。我低頭一看左手的虎口,才驚覺已經全部凹下去,整個掌內肌都不見了,難怪我的左手拇指都沒力氣,可是這麼久我怎麼都沒察覺呢?

我問道:「既然尺神經是控制無名指跟小指,為什麼我的掌內肌也萎縮呢?」醫師說,掌內肌也歸尺神經管,肌肉如果壞死,就救不回來了,只能試著用電刺激,看看能回復多少。我想到一年來,我剪右手指甲都要用整個左手掌來剪,端著咖啡杯都得用盡吃奶的力氣,一點也不優雅,這實在太恐怖了,可不想讓它跟著我一輩子。

醫師當場叫我去辦住院手續,於是在我開始去第一家醫院掛號之後不到一個禮拜,我就住進另一家醫院等待第二天手術了。

我辦完住院之後,護理站問我,「要不要請假?」,我笑說,我總得回辦公室請個假,還得找家人簽個麻醉同意書吧…於是提著雨傘,拎著公事包,搭公車回辦公室去了。

由於老媽身體不是很好,這個刀照醫師說法,不是什麼大刀,二十分鐘就可以搞定,所以我決定不要告訴老媽,自己照顧自己就可以了,所以我打電話給老姐及弟妹,看看誰能幫我簽同意書,還交代千萬不要讓老媽知道。

我在辦公室留到八點多,去到金華街老姐家,陪外甥玩了一會兒,讓老姐簽了同意書。她說還是要來看我,我想想也不反對。這件事對我跟她都有點衝擊。從小我跟老姐歲數差得少,到高中上學搭公車都還是同一線公車,也最聊得來,她結婚十年,我們聊天的機會少了許多,這回終於有機會聊聊了。

我們都感嘆,一進了四十歲,就是高維修的年紀了,什麼毛病都冒出來。我心裡的打算是,人生已經過了一半,現在開始是倒著數了,該為下半輩子的醫療健康做些準備。幾年來風風雨雨,我也斷了成家的念頭:找對象這種事可遇而不可求的,況且我還是打算趁父母身體沒明顯變差之前,出國再唸個幾年書,理智上不要沒事給自己加牽掛比較好。等到該考的考了,書也唸回來了,找對象更沒機會。既然做選擇時,利弊得失都已想過了,現在就該開始練習自己照顧自己,沒事不要去勞煩別人。

老姐則是從這件事,讓她突然有了給兒子再添個弟弟或妹妹的念頭。我倒是勸她,兒孫自有兒孫福,我周圍朋友沒結婚的也很多,現代人的孤獨傾向越來越重,將來不婚族的數量一定大增,老年醫療照護會形成一個很大的市場,自然會有相關的服務及機構來滿足,這是未來的社會趨勢,就不要再以現在的眼光來推斷以後。「況且,照顧一個都快把你累死了」,我說,「你又何必呢…」。出了老姐家的門,我回到住處收拾盥洗用具,搭著計程車回到醫院報到躺平。

第二天一早,他們把我叫起來,換了衣服,就推進手術室做全身麻醉。醒來時大概十一點,我的神智恢復得很快,老姐等在外頭我也看到了,我還跟醫師介紹說,「這是我姐姐,是個美女喔…」

到了中午麻醉已經全退了,也許是因為我想練習讓自己少麻煩人一點,所以很用力地讓自己趕快清醒過來,當然,也可能是現在的麻醉技術更進步了。

傷口的情況很好,不怎麼痛。老姐下午沒什麼事,所以我們就在觀察室裡聊天兒。值班護士三不五時就過來問我,要不要打止痛針?我問,「剛才有打嗎?」,她說沒有。「不怎麼痛嘛」,我說,「就不要打吧」。

我的床邊放著一台機器,每隔半小時就量一次心跳血壓。整個下午,除了兩位認識的記者跑來看我,順便狠虧我一頓,害我血壓一下子升到142、90之外,大致上都在120、70左右,心跳也都只有62下左右,沒什麼異狀,傷口也不怎麼腫。

到了傍晚,覺得肚子餓得要死(因為要全身麻醉,所以前一天晚上就得禁食),趁護士來的時候,我偷偷求情:我這樣幾乎都可以出院了,讓我吃點東西吧…結果遭到峻拒,只好繼續忍耐。

醫師過來察看我的傷口,順便跟我們解釋我的情形:他把我的手肘切開之後,沒有如預期發現有任何壓迫阻塞的現象,但他還是把我的神經換到一個比較不會受壓力的位置。他後來想想,既然開了,總是要處理、結束吧,不好就此就縫回去,於是又把我的傷口多切開成預計長度的一倍半,把那條神經好好地看一下。他描述說,整條尺神經都有纖維化的現象,若干部位還有沾黏,所以術後痊癒的機率可能降到百分之八十…

我想,百分之多少都一樣,這刀既然要開,就開吧。醫師說,他是有發現一處地方,神經大概阻塞了四分一,他已經做了處理了。至於為何有肌肉萎縮,他也只能說,很罕見,初五下午回診拆線以後再討論。我想,言下之意,這個毛病恐怕是要長期抗戰了。

醫師一直問我,感覺有沒有不一樣?我想,是想怎樣啦…手術剛完,就是痛啊,難道是爽嗎?既然你說神經一天也只能長一公厘,怎麼算要長到我的小指頭,至少也要一年,又不是聖經神話故事,耶穌叫瘸子站起來,瘸子就馬上捲起鋪蓋回家去也。如果現在就出現「顯著改善」,就表示我不是心理障礙就是更年期到了,才會沒事廢掉左手來尋大家開心、浪費國家醫療資源。我搖搖頭說:「沒什麼特別的感覺」。醫師聽了倒露出滿意的表情說:「也是啦…」。

傍晚姐夫來醫院接老姐,我打發他們趕快去接小外甥下課,不用管我。他們走了以後,值班護士拔掉點滴,把我推出觀察室回到病房,禁食的禁令也解除了。我趕緊一邊把老姐留給我的兩塊麵包塞嘴裡,另一邊通知老妹專心陪老媽逛街,不用來了,晚餐我自己料理。

隨後,我把外套一披,撐著雨傘,踩著拖鞋,就溜到醫院隔壁巷子吃了一大碗麵。我意猶未竟,順便就去便利商店買了碗泡麵,還帶了兩支巧克力棒才班師回朝。回到病房,護士說,你出去很久嘍,該量心跳血壓了…我說,本來還想去電影院看一場魔戒第三集再回來的…當然,我這話簡直是找罵挨。

晚上我躺在床上,看著Max Kruse寫的《時間的長河》,看到笛卡兒那一段,老妹老弟翩然而至,大夥兒胡亂聊了一回,老妹把我的書撿來看,撇撇嘴說:「開刀還看這麼硬的東西」,我回說,這可是青少年讀物,夠軟的了,本來是打算重看James Mann的《轉向》,不過,這就太賣弄了。老弟說,明天我開車接你出院吧。我想想,明天是除夕,家裡事情多,還是留他在家幫爸媽跑腿好了。但是老弟堅持,基於「不麻煩人」的最高指導原則,我想了一招緩兵之計:「等我出院快辦好了再打給你,省得你一直等」,便把他們兩人都哄回去了。

家人走了,時間也十點多了。我開刀沒有告訴太多人,理應不會再有不速之客,於是拿著衣服毛巾洗澡去也。洗完澡,發現平常好像沒有這麼早睡,又沒有帶公事在身邊,難得清閒,於是放心大膽地繼續看我的書,到了一點多,值大夜的公家看護看到我房間燈還亮著,忍不住敲門進來:「睡了吧!」。我回說,「不習慣這麼早睡啊」,撐到兩點多,把麵泡了,連同巧克力送進五臟廟,剛好三點,床上躺平。

除夕一早七點左右,主治醫師來換藥,我看他歸心似箭,不忍再跟他多討論,大家哈啦兩句,意思到就好。他一走,我就下了床,晃去復興南路的丹堤咖啡吃早飯,順便看看早報。待得報紙看完,回到病房,又換了一批倒楣必須在除夕值班的醫護人員來巡房,我躺在床上裝乖,居然裝到睡著,乾脆睡到十點,出去護理站問護士:「可以放人了吧?」

就這樣,我拿著出院許可,辦完出院,想到回家還要給爸媽紅包,於是又到仁愛路對面的提款機提夠了錢,回來裝好紅包袋,收拾完跟護理站的人員拜個早年,就信步踱出醫院,招計程車回家去也。

路上我撥通電話給老弟:「你還在家裡忙吧?」他有點不好意思地說:「我馬上來接你」。我說,「不用了,我快到家了,你繼續做苦工吧,哇哈哈哈哈…」。

就這樣,我這個準獨居老人結束了這次住院開刀。至於復原情形如何?還會不會有第二次手術?那就看造化啦。

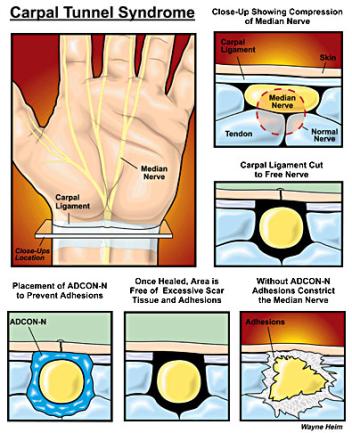

圖片說明:腕隧道神經症候群圖說。

文章定位: