葉輝的這篇文章寫得有點學術,但甚具啟發性,大家要有點耐性。

(明報副刊)8月10日 星期日

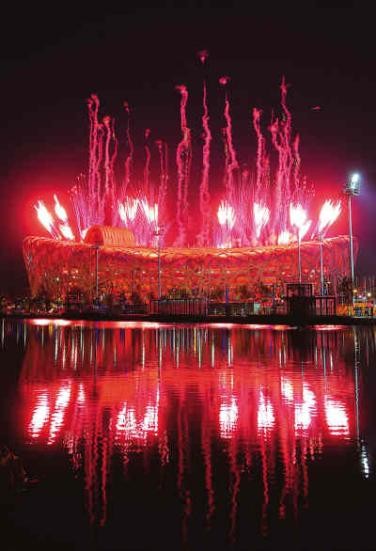

北京奧運揭幕了,揭幕禮果然是一場「非常張藝謀」的盛世嘉年華,一幕又一幕科技化、人文化、綠色化的「千人操」無疑很悅目,可是這些美不勝收、以血肉之軀與繽紛服飾堆砌而成的中國圖騰和中國符號,似乎只是乘載給外國人觀賞的文化通識一樣的內容,那就教人看得不禁百感交集——百年奧運夢想成真了,鳥巢是宏偉的,煙火和中國文化是壯麗的,都親眼看見了,為什麼反而會感到空洞和匱乏?為什麼無法回復二十四年前看中國女排、七年前看北京申奧成功的激動和興奮?

氾濫的煙火 污染的天空

看了一夜華麗而空洞的揭幕禮,一直有這樣的想法:一百多年來的奧運經歷了多少變化?今天的奧運跟昨天的奧運有什麼分別?奧運會作為四年一度的「超級盛事」(mega-event),對主辦城市(其實是城市所屬的國家)而言,無疑是一場日趨奢華也日趨昂貴的「金錢遊戲」,同時默許權力核心向全世界宣傳官方意識形態,以及古老或新興的霸權意識——那是發軔於西方國家的遊戲規則,今天在中國首都上演,圓了百年夢想,遊戲規則難道便因而改變了嗎?

也許,北京奧運揭幕禮最荒謬之處,還不是本地電視評述員把「有朋自遠方來」說成「孔子的詩句」,把鄭和下西洋說成「開闢海上絲路」,而是在能源危機的龐大陰影下,一方面讓世人見證了以舞蹈造手代替放和平鴿的綠色創意,另一方面卻極盡奢華,以連場毫無新意而近乎氾濫的煙火,狠狠地污染了北京城本來就略帶煙霞的天空。

煙火大概是為電視攝影機而設的——電視廣播改變了奧運會的精神面貌,恍如置身現場的感覺畢竟是真實的幻覺,也許,讓全球同步收看的電視畫面可美其名曰「公眾利益」、「公民權利」、「自由市場」、「消費權益」,而英國 錫菲爾大學(Sheffield University)社會學教授莫里斯.羅奇(Maurice Roche)更認為那就是捍衛及宣揚「文化公民身分」的重要理據。都說得沒錯,但無論免費或付費收看顯然都不是無條件的,最沉重的代價是「目睹」和「見證」奧運會的質變——奧運精神日漸消失了,舉世矚目的揭幕式,也淪為一場像《英雄》、《滿城盡帶黃金甲》那樣的庸俗電影了。

奧運評核基準:modernity

奧運會四年後移師倫敦,羅奇的「超級盛事理論」日漸升溫,他在《超級盛事與現代性》(Mega-Events and Modernity)所論述的,就是此書副題所圈定的「在全球文化脈絡中的奧運會與博覽會」(Olympics and Expos in the Growth of Global Culture)。按照他的理論,奧運會的唯一評核基準,只在於由主辦城市推動、繼而向全球延展的modernity。

中國人等了一百多年,僅僅是辦一屆奧運會嗎?中國作為一個向全世界負責的泱泱大國,在某程度而言,早已實現「四個現代化」,如今奧運夢想也成真,那麼,即使不一定要遵從羅奇所下的定義,國人所期許的,何嘗不是由「文化公民身分」推展至整個國家、乃至作為世界一分子的modernity?

這modernity肯定不是李寧點燃聖火時那場不失創意的《臥虎藏龍》式飛簷走壁,也肯定不是科幻化的復古「千人操」所展示的中國圖騰,現實比什麼都要殘酷,今天的奧運已經不再是昨天的奧運了,正如今天的世界盃足球賽早已不再是昨天的世界盃足球賽。翻開百年奧運史,其實就是與世界演變史平衡演化的一段殘酷滄桑史——第一次世界大戰前夕的帝國主義,兩次世界大戰期間的超級國家主義,俱往矣,自第二次世界大戰後的冷戰時代兩大陣營推演到今天的全球化,奧運除了是一場壯觀而虛幻的電視show,還有多少剩餘價值?

三層隱喻與三個方向

羅奇認為奧運會一如其他「國際超級盛會」,催生本土及國際的「現代性」,是無可取代的,也是不可分割的整體價值。他透過對二十世紀中葉連串「國際超級盛事」的考察和調查,發現濫權的社會精英對大眾文化產生了無可估量的巨大影響,乃至假體育盛事之名施行或明或暗的政治操作——這是奧運精神日趨崩壞的主要原因。正因如此,他的「超級盛事理論」創造了三層隱喻:

其一是「橋樑」(bridges),那是社會精英與市民之間臨時搭建的文化與物質的橋樑;

其二是「輪軸」(hubs),那是市民作為主辦城市這個臨時空間的輪軸;

其三是「按鈕中心」(switching centres),那是在一段特定時期歷史之內,將「輪軸」的動力向四周輻射,以消費過程啟動不同世代的「文化參照點」(cultural reference points),最終推動主辦城市「現代性」的建構工程。

這當然不是用來考核北京奧運的基準,歷來沒有多少屆奧運能攀上這個「隱喻的高峰」——一九六四年東京奧運拯救了二戰戰敗國日本的老好日子已成過去,在今天看來,已然是一個遠古的神話。

羅奇還分析了理想的國際性「超級盛事」(尤其是奧運會),至少包含了以下的三個方向:

其一是「盛事核心」(event core),那是「戲劇裝扮邏輯性」(dramatoglogical),即儀式化和劇場化的精神魅力(charisma)和光環(aura)的最大考驗;

其二是「中期的盛事區段」(intermediate event zone),那是國際超級盛事之前及之後所發揮的影響,對本土及國際經濟有多大的驅動力量;

其三是「盛事地平線」(event horizon),那涉及長遠的影響及其後繼的動力,焦點正好在於對全球「現代性」的結構性條件。

無法復修的「斷橋」

「超級盛事」(尤其是奧運會)的三層隱喻和三個方向,也許只是羅奇作為社會學家的「夢想藍圖」,他不是無視於奧運會在造價上不斷升值,卻在他倡議的「現代性」意義上不斷貶值,他甚至提醒讀者,奧運長期以來對主辦城市的市民來說,不免是一個噩夢——在今天看來,大概就是一場「非常張藝謀」、只有「能指」而沒有「所指」的夢幻嘉年華也無法塗抹的噩夢。

在舉世歡騰的電視影像以外,歷來奧運主辦城市的領導層在籌辦過程中一直致力

於掠奪民產和官商賄賂的正常化和制度化,是的,掠奪民房早已成為慣例,推高房產租金和價格而帶動通脹,草根階層總是首當其衝,歷來奧運會的意識形態就是漠視民主和問責制,在熊熊聖火與漫天煙火的映照下,誰都看見社會精英與市民的「橋樑」斷了,奧運會與一個城市「現代性」工程的關係也中斷了,也許連羅奇也不敢想像四年後的倫敦能將「斷橋」復修吧。

文﹕葉輝

文章定位: