兩星期前,正要上飛機之時,朋友從電話筒告知楊大導的死訊。

由於當時我剛抵英國,身體精神都疲累,

因此,雖然編輯叫我寫篇悼念的文章,但我還是婉拒了。

現在,重貼這篇五六年前寫的舊文,以悼念這位地位非凡的當代華人導演。

朋友們,不要隨便吹捧杜琪峰吳宇森了,拜託!

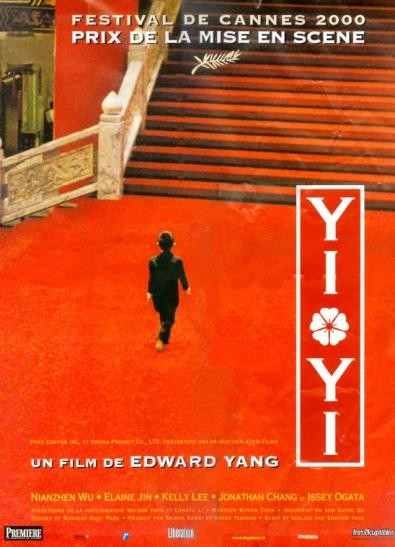

世紀之交的《一一》

二十世紀末、廿一世紀初,華語片再度於世界影壇領風騷;有三部華語片,備受國際矚目。第一部,不用說,是李安的新武俠經典《臥虎藏龍》;第二部,是王家衛繼《春光乍洩》後再下一城的《花樣年華》;至於第三部,雖然風頭不及《臥》片及《花》片,但在國際影評人與各地影痴眼中,此片的藝術成就及時代意義絕不亞於前述兩部片,這部電影,就是為楊德昌贏得康城最佳導演及多個最佳外語片殊榮的《一一》。

在《一一》中,楊德昌貫徹其早期作品的冷靜筆觸與寫實風格,糅合了他近年作品的幽默感,在藝術成就上大豐收,是他繼《牯嶺街少年殺人事件》後又一成績非凡的代表作。此外,這部片在世紀之交出現,更有特殊的文化意義;這部片延續楊德昌一直以來對現代工業社會的冷峻觀察及嚴厲批評之餘,鮮有地帶出一點對人類文明前景的樂觀,並為廿一世紀的後現代社會指引出新路向。

其實,港澳人對於楊德昌的作品並不熟悉,趁這次看《一一》,是回溯其作品的好時機,而事實上,要好好閱讀《一一》,也必須先了解楊德昌的創作歷程。楊德昌是台灣新電影的重要旗手,也是屢奪國際大獎的世界知名大導。他的早期作品以冷靜內省的筆觸、寫實的風格,展現了現代都市人的生活。《青梅竹馬》著墨在社會新舊交替與城市的高速發展下,人心的失落與無奈,人際的疏離與冷漠,道出了「青梅竹馬」之不可能;《恐怖份子》以拼湊切割的敘事手法,勾勒出現代都市的人心百態,全片瀰漫的不安氣氛與片中不時出現的煤氣儲藏大球體,營造了現代都市無處不在的寂寥、失落、無助、驛動與暴力等種種潛藏於人心的「恐怖」,成功地以現代主義的電影手法解剖了現代都市生活。

到了《牯嶺街少年殺人事件》,楊德昌以寫實兼寫意的視覺語言,重塑了台灣七十年代的社會文化氛圍:價值的喪失、從政治而來的壓迫感、人心的不安與漂泊感,以及純真之不見容於社會。楊德昌從一樁看似是情殺的少年殺人案,不斷挖掘其時代意義,重建了台灣整個七十年代人心迷惘的社會氣氛;更重要的是,他藉著青少年七十年代的成長故事,為八九十年代的社會面貌提供了追源溯本的省思。

《牯》片後,楊有一段日子沒有拍片,九四年的《獨立時代》叫人驚訝於楊德昌的幽默感與戲謔性,隨後的《麻將》貫徹了《獨》片的風格。有人開始認為他的電影失卻以往作品的精煉與冷峻,而給人囉唆說教的感覺。不過,無論這兩部片成功與否,楊德昌開展新風格的創意及勇氣,仍值得喜許。至於他一向關切的現代都市生活,則仍是其電影的題旨所在;在他時而冷靜時而聒噪的風格下,他的電影始終流露一種人文的關懷。

有了《獨立時代》及《麻將》譽譭參半的經驗,楊德昌終於撥雲見日,拍出這部集其風格大成(寫實、寫意及多線敘事手法),叫國際影壇激賞的《一一》。按導演所言,「一一」有「每一個」的意思,也是「從新開始」的意思;從這兩個註腳,可推知這部片的意旨,是導演從一個現代都市的中產階級家庭中「每一個」成員的故事,探討都市人一生在不同階段所面對的困惑與危機;到最後,導演藉著多個劇中人道出了「事情沒那麼複雜」之語,暗示一切大可「從新開始」,作為在世紀之交對人類文明出路的省思。

《一一》的故事,很簡單也很複雜。簡單的是,那不過是個普通中產階級家庭的故事,沒有什麼曲折離奇的情節,戲中大部分的故事每天都在我們身邊發生。複雜的是,這家庭中每個成員都面對生活的困惑、衝擊與危機──父親是個IT人,在事業上因資訊科技的經濟泡沫爆破而擔憂,在感情上則念念不忘初戀情人,並表示一生只愛過初戀那一次;母親深感生活的重複與乏味,企圖從宗教中尋求解脫但不果;叔叔篤信風水命理,他的錢財總是來去匆匆,生活沒一點的把握;女兒是個正值青春期的好學生,卻在友情與愛情上進退失據,深悟人世之黑暗與無常;就是八歲的小兒子,也有其困惑與挫敗,他發現人總不能看到事實的全部,他對於一直欺負他、比他年長的女孩心生好感……。

很少電影有如此廣闊的視野與嚴密的格局,有條不紊地透視處於人生不同階段的都市人面對的問題與危機;楊德昌以冷靜的視覺語言、帶點幽默與戲謔的筆觸,建構一個貌似平常的都市圖像,卻處處對現代都市人的問題一矢中的,言簡意賅。

從短片《指望》(電影《光陰的故事》其中一段,是楊首次執導的電影作品)到《一一》,楊德昌一直以其旁觀者的洞察力,為「現代人怎麼了?」這個世紀末人類共同面對的問題尋找答案。的確,現代人有了物質,有了科技,但人心還是不安,還是空虛。《指望》中的小男孩一直以為有了腳踏車就什麼地方都能去,可一旦有了腳踏車,他卻茫然不知要去何地;《青梅竹馬》中男主角在深夜森冷的馬路上,想起舊日的好時光,卻不知未來的去向;《獨立時代》引用《論語》的「既庶矣,又何加焉?曰:富之。曰:既富矣,又何加焉?」以古語今用去質疑很多現代人在「富起來」後卻不知何去何從;《麻將》中男主角更是常把這句話掛在嘴邊:「沒有人知道自己要什麼,每個人都等著別人告訴他答案。」

那《一一》呢?經過了多年的提問與探索,楊德昌有了答案嗎?楊大導是個謹慎世故的人,不會妄下結論,但藉著八歲的小兒子為去世的婆婆而寫的文章,楊德昌為現代人的未來帶出一道曙光──「這世上有太多東西,是我們沒看過、沒想過的,所以,我希望長大後要給別人看一些他們沒看過的東西,讓別人想一些他們沒想過的事情。」這小孩的心願,也是楊德昌對新世紀的寄望。物質與科技,並沒有讓人類多了解自己,多了解世界,楊德昌的祝願,是希望下一代、甚至所有人,都去開發一些未知的領域,多去看,多去想,如此一來,這個世界就會有更多的可能性,就會更美好了。

小兒子在他的文章的尾聲,寫了一句叫人笑,也叫人想哭的話,他說:「以前婆婆常說『我老了』,現在我看著那剛出生的表弟,我覺得,我也老了。」生命很苦,生命催人老,人生的歷練叫每個人心境都老了──包括一個八歲的小孩。那麼,這世界老了嗎?資本主義工業文明老了嗎?不曉得。幸好的是,這個覺得自己老了的小孩,還是繼續追尋人生中的未知,還是會拿著相機,去捕捉那不為人見的人生百態,讓我們看到更多,想到更多。人類社會中只要還有這種人,我們就不怕世界會老了。

楊德昌的《一一》,不只奠定了自己作為世界級一流導演的地位,更重要的是,影片所帶出的訊息,讓我們在世紀之交檢視著自己的生命,省察著現代都市的文化,思考著人類文明的未來。

後記:

這是一篇頗有紀念價值的文章,

當時我把這篇稿投到報社,他們刊出之後不久,

副刊編輯就找我寫固定的專欄,

於是才有了「光影漫遊」。

現在看來,這篇文章不無稚嫩呢。

文章定位: