在社區大學上日語歌曲的課時,遇到了一位老先生,他用福佬語哀怨地提到,自己的孫子孫女在家都只用國語交談,與他毫無互動。我正在想著該怎樣安慰他時,他卻口氣一轉,自我解嘲地說︰「報應啦!日本時代我的祖父母也只會用客家話,但我們小孩還不是照樣說福佬話。」

另一個類似的故事,在1995年1月25日台灣《聯合報》第35版,也有一篇「客家文化流失,長官發出警語」的報導。現任國民黨第一副主席的客家大老吳伯雄對記者說,他兒子帶了個新竹關西籍的同學來家裡,吳先生就問他是不是客家人,那位年輕人竟回答說︰「我父母是,我不知算不算。」

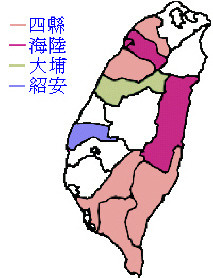

其實,以上這兩個「福佬客」的案例,在台灣可說司空見慣,因此吳伯雄才會對記者提出警語。客家人在台灣,除了要面對先後官方製定的兩種強勢「國語」(日語和華語),還有居人口優勢的福佬人所慣用的福佬語,現在台灣除了桃竹苗、高屏、花東等部份客家聚落,其他地方的客家人很多都已經成了「福佬客」(說福佬語的客家人)例如政壇的李登輝、陳水扁、呂秀蓮等都是。

根據「客家事務公共協會」所做的「大台北地區客家認同與母語使用調查」顯示,客家話已退縮為家庭使用的語言。新一代的客家人,客語使用率與流利程度不斷降低;不同語群的通婚家庭,也只有夫妻皆為客家人的家裡才有較高的客語使用率。至於工作場所中,則客語幾乎已完全喪失了其社會功能,客家族群確實面臨了比福佬族群更大的語言危機。

台灣的前中央研究院民族研究所所長,本身也是客家人的徐正光教授,對在台灣擁有將近五分之一人口的客家人,有著一個極為客觀且寫實的形容詞︰「隱形」民族。的確,早從千年之前的五胡亂華起,原本生活在中原的客家民族,經過了四次的大遷移才至台灣落腳。在血淚交織的遷移史上,客家人多以「晴耕雨讀」、「詩書傳家」做為家訓。「隱形」既然成了他們的求生手段,自然也就成了客家民族的代名詞。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

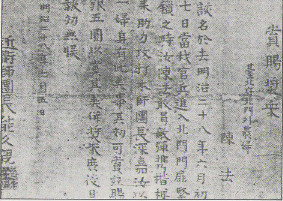

然而,客家人在台灣之所以「隱形」,當然也有其不得不然的苦衷。早在1683(康熙22年),清軍一攻占台灣,立即公佈「台灣編查流寓條例」(詳見「六部處分則例」卷二十),這就是有名的「渡台三禁」。其中第三條則明示︰「潮州惠州之地為海盜淵藪,積習未脫,其民禁止來台。」

客家人因此條禁令而移民人數銳減,且來台時間延後許多;接著又在與福佬人的械鬥中屈居下風,全族被迫轉向貧瘠的山區耕耘,經濟上也呈現了相對弱勢;面對福佬族群的龐大勢力,當然只能選擇「隱形」以自保了。

客家族群原本是漢民族中民族意識最強的一群,滿州人初入關時,南明抗清義軍中,客家人固然占了極大的比率;即使鼎革百年之後,洪秀全的太平天國、孫中山的興中會與同盟會,仍以客家人為主干,這種「楚雖三戶、亡秦必楚」的自信與氣節,確實是漢民族中最可敬的一群。

然而最吊詭的是,風起雲湧的華中華南一帶,太平天國的客家人正揭竿而起,立志要北伐中原,直搗黃龍;然而在台灣的客家人,卻因環境的局限,每逢民變,為了閩、客間原有的矛盾,被迫必須擔任滿清政府的「義民」。1832年(道光12年)時,在台發生的「張丙民變事件」中,福佬民變首領軍旗上的口號,竟然不是「排滿」,而是「滅客」;兩岸客家人各擁其主,煮豆燃萁的難堪場面,恐怕也是客家人必須「隱形」的歷史宿命吧﹗

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

長期的「隱形」之後,在台客家文化逐漸流失,根據我的觀查,傳統的客家精神有六大特徵︰

第一、強烈的團結心。

第二、進取與尚武的精神。

第三、維護文化和道統的自信。

第四、重視教育。

第五、對政治有高度興趣。

第六、女性非常的勤勞、樸素。

七○年代起,台灣被逐出聯合國,島內針對國民黨的戒嚴統治,各種反對運動日益興盛,不僅是在政治上有抗爭,經濟上的農運、工運、校園內外的學運,都有極多深具理想性格與社會良心的客家人士參與。然而只要反對運動有了一定的力量後,就立刻會出現「本土主義」訴求,也就是狹義的福佬意識掛帥。參與反對陣營的客家人士,自然也有著矛盾的相對壓擠感。儘管朝野兩邊的高層中,都不乏客族人士,但卻無法阻擋客家文化的逐漸流失。

我有一位客家朋友,他曾沾沾自喜地說道︰「客家人最具領袖氣質,只要是華人組成的國家,就一定有客家的領袖。遠的像洪秀全、孫中山、毛澤東,這些開國英雄根據族譜推定都是客家人;近的像是中國大陸的鄧小平、台灣的李登輝、新加坡的李光耀,不也都是客家人嗎?」依這位朋友的說法,似乎與客家人是 「隱形」民族的說法非常矛盾,究竟孰是孰非呢?對中國與新加坡的領導人暫且不論,就讓我們來看看台灣的現況。

1995年2月15日,台灣的《聯合報》第五版刊載,總統府秘書長吳伯雄說︰「李總統在最近兩個月,七次公開強調他是客家人;但因遷居三芝已久,不太會說客家話;但正努力學習中。」這種說法當然只是在總統大選前的拉票方法,如果以李總統不會說客家話,就說他不是客家人,這未免也太偏狹了。但只要仔細觀察一下,李前總統每年除夕在電視上向全國同胞拜年時,國語、福佬語部分都由他本人發音,但客語部分卻全由幕後配音,連「恭禧」、「大家好」等簡單的客家寒暄話都不曾聽他說過,比湖南籍的宋楚瑜、馬英九都不如,其心態確實令人玩味。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

如果李登輝只是自己不屑於說客家話,或是怕影響群眾心中,他那第一個「台灣人」(福佬人)總統的地位,所以刻意要在電視上免開尊口,這是他個人的自由,我們也無權批評。但他為了個人的政治利益,就將福佬語定義為「台語」,完全漠視客家話在台的地位,這種「漢人學得鮮卑語,高踞城頭罵漢人」的心態才最可議。

以轟動一時的與司馬遼太郎談話為例,他一再排斥客語,認為只有福佬語才叫「台語」的心態,連身為日本人的司馬遼太郎,都以為這種說法不妥,發言糾正他說那叫「閩南語」,可是李登輝依舊固執強悍的「台語」、「台語」直到談話結束。我們將原載於《朝日周刊》,台灣《自立晚報》(1994年5月5日至13日,幸芳譯)的譯文「生為台灣人的悲哀」轉錄如下︰

李︰說「台語」是件不得了的事,我兒子的時代在學校如果說了「台語」,則就像日據時代說了「台語」一樣,會被處罰的。當時只準說「中國語」。我現下帶頭說「台語」,已是非如此做不行了,選舉期間在巡迴演講時也全都講「台語」。

司馬︰用「閩南語」嗎?

李︰是啊﹗比方說去雲林縣,有方言,台灣人想聽的事若用方言來演講,則大家馬上就了解,很容易引起共鳴。若用「中國」語說說看,那是不通的。直接用「台語」表達的話,就會被認為是能為他們設想的人。

在過去國民黨的特務機關或學術團契裡,有些人在大陸時曾加入共產黨,後來「反正」、「投誠」後而被國民黨重用。因為怕被別人舊事重提,或被「上面」認為在「放水」,因此對付起共產黨或其他異議分子來,手段往往比血統純正的國民黨更加殘酷,所以仕途一帆風順,成了共產黨的剋星。從李登輝這種福佬客也要將福佬語定為「台語」,可見在台灣客語的危機遠大於福佬語。

客家族群面對少數外來殖民政權與多數人口族群的雙重壓迫下,為了保存文化,兩害相權取其輕,選票被迫轉向國民黨,就像清朝時必須擔任「義民」,這個狀況其實從日治時期就已開始。無論是滿清、日本與國民政府這三種毫不相同的外來政權,客家人都必須擔任「隱形的義民」。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

「天兵所向絕紛塵,大將籌謀總有神;昨夜台灣入皇土,今朝山色更清新。」

這是日治時代台灣總督府第一任民政局長水野遵,當時率軍接收台灣,在三貂灣登陸前所寫的漢詩〈船中即事〉。日軍從上岸到進入台北城,確實如他詩句裡所預期的「天兵所向絕紛塵」。6月7日清晨,日軍到達台北,北門外一位叫「陳法」的婦女搬來竹梯,日軍攀爬而上,「台灣民主國」的軍隊早已潰散,民眾個個簞食壺漿、家家戶戶懸掛日章旗,日軍司令官頒發獎狀給陳法,並賜銀五元,總計日軍的軍事行動,僅用了78顆步槍子彈,真可說是「兵不血刃」。

台灣民主國崩潰了,官員逃回大陸了,士兵燒殺劫掠後也全溜了。日軍在台北興奮地舉行「始政式」,以為全台各地都會向台北居民一樣的跪迎「王師」,然而日軍接下來的行動,從台北縣的三峽開始,到桃園、新竹、苗栗,都遭遇了客家村民的誓死抵抗。日軍還遠從駐守遼東的第二師團,抽調一個旅團編成「混成第四旅團」來台支援。客家人在新竹的抵抗有多激烈,一位日本軍官石光真清在《城下之人》裡這樣說︰

「戰鬥結束,我坐在毀壞了的瞭望台石階上休息。聽到嬰孩的哭聲,過去一看,有位穿著很好,大約二十四、五歲的女人,背著一個三歲大的女孩子,一手仍然緊握著槍,渾身是鍛石和泥土,伏臥喪生在那裡。和丈夫共同為了保衛這塊土地,犧牲生命在所不惜﹗我感覺台灣人對日軍強烈的怨恨,而深深體會今後佔領這個地方,是件不容易的事。」

誠如石光真清的預言,「佔領這個地方,是件不容易的事。」強烈的武力抗日運動持續很久。當時隨軍的《紐約先鋒報》的駐台記者戴維生(James W.Davidson,後任美國駐台領事)報導說︰「台灣反抗軍最擅長的是游擊戰與街頭巷戰。」還說︰「客家人刻苦耐勞,與山中的生番通商,逐漸開辟山地,迫使生番退卻。他們習慣於山地戰爭,有類似游擊戰的經驗。」

另一位日本軍夫日記裡,說到戰爭的慘烈時也說︰「當我們且戰且走時,敵人卻在我們前後左右出沒,持續對我們狙擊。最令人驚訝的是,連婦女也持槍在追趕我們。」

竹野與三郎在《台灣統治志》中也說︰「不論何時,只要我軍(指日軍)一被打敗,附近村民便立刻變成敵人。每個人甚至年輕婦女都拿起武器來,一面呼喊著,一面投入戰鬥。對手十分頑強,絲毫不怕死,他們隱蔽在村舍,當一所房子被大砲摧毀,就鎮靜地轉移到另一所房子,等一有機會就發動進攻。不僅台北的情況是這樣,整個新竹的四郊也是這樣,新竹的村民是以頑強和勇敢著稱的。」

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

日軍從登陸到控制全台,在台北的「台灣民主國」官員內渡大陸,殘兵燒殺劫掠,以致大多台灣仕紳選擇和日軍合作,甚至幫日軍開路。但到了客家村落,當地仕紳如姜紹祖、吳湯興等人,卻與日軍做的是「婦女皆兵」的殊死戰。在過去大中國史觀的論述下,這些客家人的抗日多被描述成「民族自救」或「中國抗戰」,但這個說法與事實不符,客家人的抵抗還是來自於保鄉衛土的宗族意識。

近年來在執政當局刻意強調「台灣主體性」的「去中國化」史觀中,「客家」又被有意無意地邊緣化,例如提到台北城陷落後的「乙未抗日」,常見的說法是「接下來則是以台灣子弟兵為主體的中南部各地游擊戰」,或是「由本地人子弟所組成的義民軍,就是抗日游擊隊」。論者似乎吝稱這些抗日軍是客家人,客家於是被「台灣」、「本土」等名相稀釋掉。

在新竹的客家人抵抗日軍,連婦女都持槍奮戰,當時近衛師團長陸軍中將北白川宮能久親王,身邊的通譯官吉野利喜馬(YOSHINO RIKIMA)大尉,1918年擔任新竹神社社司(負責人),他在大正15年(1926年)的著作《靖台の宮》(靖台之殿下)裡交代得更清楚︰

「(7月)24日,三個支隊以半月形的攻勢逼近三角湧(今台北縣三峽)放火後衝鋒。敵軍(義軍)全屬客族(客家人),其性情慓悍、兇勇善戰,據說軍中有女兵參與,在兩日的戰鬥中,他們所遺留下的亡骸將進五百,房屋建築被燒毀者一千有餘。」

「(8月)6日山根支隊上午五時由新埔出發(今新竹縣新埔),溯上九芎林溪(今頭前溪)至水尾,擊潰林學林的部隊。此部隊是棟字副營(林朝棟),屬客族,慓悍善戰,從他們所遺留下的亡骸中,發現了女扮男裝的年輕女孩。」

日軍在新竹遭遇客家人組成的「義軍」頑強抵抗,尤其新竹攻防戰的義軍統領吳湯興,連吉野利喜馬對他也敬佩萬分。吳湯興在彰化戰死後,他的妻子黃賢妹聞訊至彰化認屍,確認無誤後就上吊殉夫,被人發現後救下,日軍敬佩她的氣節,竟出錢雇轎子送她回大甲的娘家,但她依舊絕食多日後去世。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

但吊詭的是在乙未武力抗日時,表現比福佬人英勇的客家人,在日治時期與國府時期,在語言上比起福佬人卻比較像是「國語人」。就以40年代初期,日本、朝鮮、台灣、滿洲、以及日軍佔領的華北、華中、中南半島與南洋,共用的小學課本裡,「初等科国語・三」(四年前期)那一課<君が代少年>為例:

昭和十年四月二十一日の朝、台湾で大きな地震がありました。

(昭和十年<一九三五年>四月二十一日早晨,台灣發生大地震。)

公学校の三年生であった德坤という少年は、けさも目がさめると、顔を洗ってから、うやうやしく神だなに向って、拝礼をしました。神だなには、皇大神宮の大麻がおまつりしてあるのです。それから、まもなく朝の御飯になるので、少年は、その時外へ出てゐた父を呼びに行きました。

(公學校三年級學生德坤,早晨醒來後像平常那樣洗了臉,就恭敬地對著神座上從神社求來的神符敬拜。拜完後因為快吃早餐了,少年走去要請正在門外的父親。)

家を出て少し行った時、「ゴー。」と恐しい音がして、地面も、まはりの家も、ぐらぐらと動きました。「地震だ。」と、少年は思ひました。そのとたん、少年のからだの上へ、そばの建物の土角がくづれて来ました。土角といふのは、粘土を固めて作った煉瓦のやうなものです。

(剛走出家門,就聽到轟然巨響,地面與四周的房子都在震動。少年才想到:「地震了!」身旁的「土角屋」就立刻崩塌下來,重壓在少年身上崩倒過來。所謂「土角屋」,就是只用黏土打造成像磚一樣的土磚所蓋成的屋子。)

父や、近所の人たちがかけつけた時、少年は、頭と足に大けがをして、道ばたに倒れてゐました。それでも父の姿を見ると、少年は、自分の苦しいことは一口もいはないで、「おかあさんは、大丈夫でせうね。」といひました。

(父親與附近的人跑來時,少年已倒在路旁,頭部和腳上都受了重傷。但少年一看到父親,完全不管自已的苦痛,只問:「母親還好嗎?」)

少年の傷は思ったよりも重く、その日の午後、かりに作られた治療所で手術を受けました。このつらい手当の最中にも、少年は、決して台湾語を口に出しませんでした。日本人は国語を使ふものだと、学校で教へられてから、徳坤は、どんなに不自由でも、国語を使ひ通して来たのです。徳坤は、しきりに学校のことをいひました。先生の名を呼びました。また、友だちの名を呼びました。

(少年的傷勢比想像的嚴重,下午就在臨時搭建的急救站接受手術。在治療過程的最痛苦階段,少年仍堅持不說台灣話。因為學校裡教過:「日本人就是說國語的人」。雖然辭不達意,德坤仍堅持全程都使用國語。德坤不斷說著學校裡的事情、呼喚老師的名字、又呼喚朋友的名字。)

ちゃうどそのころ、学校には、何百人といふけが人が運ばれて、先生たちは、目がまはるほどいそがしかったのですが、徳坤が重いけがをしたと聞かれて、代りあって見まひに来られました。「先生、ぼく、早くなほって、学校へ行きたいのです。」と、徳坤はいひました。「さうだ。早く元気になって、学校へ出るのですよ。」と、先生もはげますやうにいはれましたが、しかし、この重い傷ではどうなるであらうかと、先生は、徳坤がかはいさうでたまりませんでした。徳坤は、涙を流して喜びました。

(就在這個時候,有幾百個傷患被運來學校,老師們忙得不可開交,但一聽說德坤受重傷,就輪流來看他。德坤流著淚,十分高興。德坤說:「老師,我要早點痊癒,上學去。」老師也鼓舞他說:「是啊!早點復元,好上學去。」但是,傷這麼重,到底會變成怎麼樣呢?--老師想到德坤的不幸,不勝唏噓。)

少年は、あくる日の昼ごろ、父と母と、受持の先生にまもられて、遠くの町にある医院へ送られて行きました。その夜、つかれて、うとうとしてゐた徳坤が、夜明近くなって、ばっちりと目をあけました。さうして、そばにゐた父に、「おとうさん、先生はいらっしやらないの。もう一度、先生におあひしたいなあ。」といひました。これっきり、自分は、遠いところへ行くのだと感じたのかも知れません。

(就在這時又有幾百個傷患被送來學校,老師們很忙,但聽到德坤受了重傷,還是輪流來看他。德坤流著淚,很高興的說:「老師,我要早點復原,好去上學。」老師也鼓舞他說:「是啊!早點復元,好去上學。」但傷勢這麼重,到底會變成怎麼樣呢?老師想到德坤的遭遇,淚流不止。)

少年は、あくる日の昼ごろ、父と母と、受持の先生にまもられて、遠くの町にある医院へ送られて行きました。その夜、つかれて、うとうとしてゐた徳坤が、夜明近くなって、ばっちりと目をあけました。さうして、そばにゐた父に、「おとうさん、先生はいらっしやらないの。もう一度、先生におあひしたいなあ。」といひました。これっきり、自分は、遠いところへ行くのだと感じたのかも知れません。

(第二天中午,少年在父母與級任老師的護送下,被送到遠處城內的醫院。到了半夜,疲累且神智不清的德坤,在黎明時眼睛睜大,對著身旁的父親說:「父親,老師不在嗎?我想再見老師一面。」這時或許他已預感到自己大限將至。)

それからしばらくして、少年はいひました。「おとうさん、ぼく、君が代を歌ひます。」少年は、ちょっと目をつぶって、何か考へてゐるやうでしたが、やがて息を深く吸って、静かに歌ひだしました。「きみがよは,ちよに,やちよに」

(過了一會兒,少年說:「父親,我要唱國歌。」少年閉上眼睛,好像在思考什麼,不久就深深吸了一口氣,大聲唱著:「願吾皇千秋萬代」。)

徳坤が心をこめて歌ふ声は、同じ病室にゐる人たちの心に、しみこむやうに聞えました。「さざれ,いしの」小さいながら、はっきりと歌はつづいて行きます。あちこちに、すすり泣きの声が起りました。

(德坤盡力唱出的歌聲,感動了病房裡其他的人們,大家都認真地聽著。「直至細石變巨岩」音量雖小,卻依舊清楚地繼續唱著,身邊響起了啜泣聲。)

「いはほとなりて,こけの,むすまで」終りに近くなると、声はだんだん細くなりました。でも、最後まで、りつばに歌ひ通しました。君が代を歌ひ終った徳坤は、その朝、父と、母と、人々の涙にみまもられながら、やすらかに長い眠りにつきました。

(「遍生青苔。」國歌唱到快結尾,聲音已漸漸變弱,但願德坤能唱完整首國歌。這天早晨,唱完國歌的德坤,就在父母和眾人含淚的守護下,安詳長眠了。)

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

「國歌少年」的故事主角詹德坤是真有其人,1935年4月21日,台灣中北部之新竹發生芮氏地震規模7.1的大地震,災情慘重,是日治時期震度與損害最大的地震。與新竹相距不遠的苗栗公館亦受波及,也傳出死亡及受傷災情,公館公學校三年級的十歲少年詹德坤被倒塌的房屋壓成重傷,送醫後於4月23日不治死亡。

因為詹德坤在就醫過程中堅持只說日語,且於彌留期間大聲吟誦「君之代」的國歌,因此受到台灣總督府明令表揚。總督府不但在當地設立「君之代少年銅像」,也將此事蹟編入日本本土及其統治區的義務教育學校課本。之後,不但成為日本內地「促成全國兒童奮起」的教材,也成為各佔領區「皇民化」的模範,還被拍攝為教育影片的該事蹟,更成為日後對台徵兵的口號標語。因此,台灣軍出現了「吾等君之代少年」或「吾等君之代青年」的「榮譽」稱號。

國府與戰前日本,是全世界唯二使用「國語」的政權,連中國都只稱為「普通話」,香港與新加坡等華人社會稱為「官方語」。香港與新加坡的客家人,在英語與華語這兩種強勢官方語的壓迫下,客語早已「隱形」;台灣的福佬語若取得與華語一樣的地位,客語勢必與香港與新加坡一樣「隱形」。

「寧賣祖宗田,不忘祖宗言;寧賣祖宗坑,不忘祖宗聲」,這句客語俗諺,向來是客家民族氣節的表現。在客家話裡我最喜歡,也是其他語言所沒有的一個字彙,那就是「硬頸」;簡單兩字不言而喻了客家人的悲劇性格。原本客家民族不屈不撓,堅持要走「永遠的非主流」路線,如今卻在少數客家當政者的叛離與打壓下,注定終將邁向「隱形」的宿命。

唉!我們還能說什麼呢?生為台灣人悲哀,生為台灣的客家人更悲哀,恐怕生為這些政客統治下的台灣客家人,才是最悲哀的吧!

文章定位: