1. 名字和底色

1. 名字和底色

每一篇小說的開始,我們必須確認的,就是角色的名字,或者是沒有名字。刻意抹去名字的小說通常帶有一種創作意圖,有時試圖抹消文本和讀者的距離,有時揭露的是集體的共振;當小說賦與角色一個名字時,我們就握有一種特權,想像角色背景、猜測社會氛圍,或者是感覺一種雙聲疊影的底色,為故事塗抹出多層次的折射,每一種曲折都多了些虛虛實實的可能。

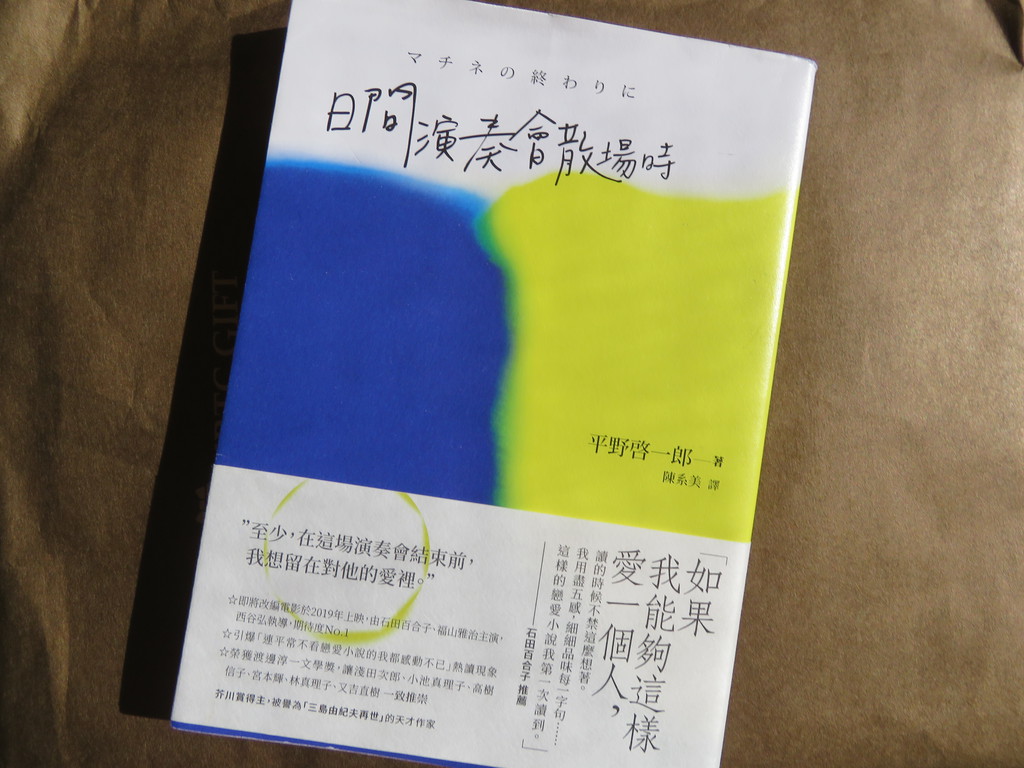

看到《日間演奏會散場時》裡的名字,「蒔野聰史」和「小峰洋子」,在充滿音樂氛圍的藝術場域初相識,你會想到小野洋子嗎?

「小野」多出了一點點曲折起伏,慢慢變成「小峰」;「野」這個原始精神,移植到蒔野(まきの )這個姓,「蒔」就是種植,用一生繾綣反覆,成為一道又一道生命的光與影、失落與圓滿的旋舞,到最後還不知道能不能拼出答案?聰不聰明都無所謂,一場永無止盡的追尋,成為宿命。直到蒔野聰史即將失去現場演奏能力的失速懸崖邊緣,最後在「艾比路錄音室」錄製橫跨古典和通俗介面的CD時,你還可能沒想到小野洋子嗎?

艾比路錄音室(Abbey Road Studios)的建築物,建於1831年,走過百年滄桑,直到1931年11月被英國唱片公司EMI購入,用作錄音室和音樂家休息的場所,曾是披頭四、平克.佛洛依德等眾多世界搖滾殿堂級樂隊的專輯錄音地,出產了大量世界搖滾音樂史中的經典作品;1969年,披頭四發行了專輯《Abbey Road》,專輯名稱和封面直接源於錄音室所在小路,錄音室也因此正式改為現在所使用的名稱。 就這樣,我們怎麼可能不會聯想到小野洋子和約翰藍儂呢?

約翰藍儂比小野洋子小八歲,在倫敦印地卡畫廊相遇,約她到錄音間錄製自己的歌,取名〈Two Virgins〉,仿如兩枚處子在相遇後才看到彼此的燦亮,結婚後,他自動改名約翰.小野.藍儂,蜜月旅行時發起「bed peace」運動,堅持反戰,永遠在抗議這個太無聊的世界,她是他的天堂。John把注意力全部擺在洋子身上,導致披頭迷都認為是她導致披頭四解散。婚後不到十年,約翰藍儂在自家門口遇槍殺,也是同一天,滾石雜誌首席攝影師拍下裸身的約翰藍儂如初生赤子,環抱散髮的小野洋子,宛如付出自己的全部,這就是他們最後的「愛的強悍」,讓我們藉以相信,我們有能力,和時間對決,藍儂走後 37 年,喜愛變化的洋子不曾離開和藍儂在曼哈頓的房,不曾更換擺設,不曾移開壁櫥裡藍儂的衣裳,只要記憶還在,他隨時能夠回家。

然後,我們從小野洋子和約翰藍儂的真實,回到《日間演奏會散場時》的虛構時,就會為小說上了一層底色。小峰洋子比蒔野聰史大而不顯老,是唯一可以了解他所有沒說出來的話、引出他內在的真誠渴望,並且從高中第一場演奏會就一路看著他成長壯大成現在這個樣子;蒔野聰史跟著小峰洋子,糾纏在戰地裡企求和平,為逃離戰火的難民傾心製作通俗音樂,從自己的音樂天份中理解愛與救贖的簡單美好;他們都因為遇見彼此而看見驚心動魄的未來,但也在乎彼此而失去了面對現在的能力,甚至以一種近於摧毀的破壞力,瓦解了從過去一直延續在他們身邊的既定秩序,小峰洋子一如小野洋子之於約翰藍儂,她是蒔野聰史的天堂,只是,天堂多半只是一種夢想。

有時候,我們預先為小說鋪墊的底色,也許是後設的文本,也許是新聞和生活瞬間的切片,更大部分的比例,是我們在真實人生裡點點滴滴的回溫,包裹在虛構的安全網裡,得到自由,無從設限地擴張滲透。

2. 主題和逆轉

2. 主題和逆轉

平凡的我們,以為自己可以繼續在既定的秩序裡,安安靜靜地度過每一天。其實,真實生活裡的每一個碎片,都不用理會規則,所以才會有這麼多不可思議的瘋狂脫序,以及根本沒有任何道理可講的命運分岔,無論我們有沒有聯想到小野洋子和約翰藍儂,《日間演奏會散場時》裡的小峰洋子和蒔野聰史,仍得遵照著性格的必然和命運的前後牽繫,比我們的愛、我們的記憶、我們反覆迴旋的傷痛和陷溺,還要更穩定地往前走,所以,每一篇小說才能表現出清楚的主題。

小峰洋子和蒔野聰史初相遇的時間辯證,是全書最強烈的主題。人總是死心塌地認為,能夠改變的只有未來,實際上,未來經常在改變過去,可以說被改變,也可以說是自行改變,所謂「過去」,就是這樣纖弱、易感,「現在」這個瞬間,將來回頭看,也會非常纖弱、易感。

他們相遇、相知,短短的三次相見,像「日間演奏會」散場時還盪漾在身體裡的細緻、出離、幾乎靠近神性的震顫,這樣起伏糾纏了一輩子,直到最後知道真相時,除了嘆一口氣,遙想著也許當時還可以做得更多,又能怎樣呢?平凡的日子不是聚焦完美的演奏會,終將拖沓黏糊地不斷不斷往前走。

現在的理解、未來的轉彎,都在改變過去。就好像洋子母親帶著長崎倖存者的恐慌和負罪,領著洋子,漂流在失根的語系和遙遠的歐西,自以為堅強獨立而其實內在空洞、自認為世界公民而其實只能望鄉惆悵。南斯拉夫長期的崩裂和痛楚,成為世界寓言般的濃稠底色。直到最後,小峰洋子知道真相,父親在恐攻威脅中,因為愛而離開他們母女,停下創作,在惶疑恐慌中深深想念九年,她流下淚水、漾起微笑,現在才能說沒有錯,現在這個瞬間,改變了過去,仿如和蒔野的邂逅、深愛和疼痛,都是為了此刻說出這句話。

這種漂流在不確定時間的回憶和傷痛、詮釋和修正,像音樂,音聲微微,細緻而無從複製,每一個小小的皺摺都傳遞著不同的溫度和光澤,讀起來非常動人。但也因為這些充滿滲透力的感悟,必須建立在毫無保留的純愛和無從迴轉的決裂,所以,「逆轉」的設計,必須成為一種穩固的支點,才能扛起所有時間的輕蔑和情緒的負擔。

回到《日間演奏會散場時》的衝突,大雷雨中恩師重病,讓始終扮演破壞角色的第三者,找到機會替蒔野聰史發出造假的分手信,看起來有點老梗。好不容易蒔野聰史在手機完成解釋信後,又非常不自然地交給破壞者,方便製造出「刪除」的逆轉點,讓深摯的愛情就這樣交錯後各自走向悖離的方向,這就顯得太薄弱了,有點像1980年蕭麗紅非常精彩的《千江有水千江月》,在貞觀的小世界裡,大信的一點波瀾就能翻江倒海,一封「我很遺憾,竟然如此」的短信,就埋葬了這段感情,做為「逆轉」支點,力量不夠穩固。

我們重新設想,如果就在信寫到最後時,恩師的病危通知響起,蒔野聰史匆匆趕往病房,助理拾起手機刪除,再用一雙安穩的手,淡淡撫慰著這個她愛得這麼深的男人:「別擔心,信寄出去了。」這些意外出現的混亂,填飽了逆轉支點,才足以撐持劇情轉彎的力量。

「主題」和「逆轉」,常常是一篇小說能不能禁得起檢視的關鍵。無論是小說的閱讀和創作,我們都是為了在真實人生找到一點點光焰和溫度,認真讀者、寫著,對所有命運的衝突和變化,保持敏感,合情合理地為「逆轉」布局和詮釋,才能在真誠觸動中引出原來並不是那麼確定的體悟,才能精確通往小說的「主題」,不一定是積極、正向、陽光嫵媚,有時候,惆悵、無解、陰晴難測,更靠近人生的真相,我們也在這一點點、一點點的揭露和理解中,在真實的生活中找到同理縫隙,用寬容和同情,接納一切的不圓滿。

文章定位: