東海諾大校園裡,總有隨四季變換而產生的自然點綴,像是地面自樹上掉落的果實。

「東海」兩字,又或是果實…,讓我想到好久好久以前關於兩位古人的對話。

春秋期間,齊景公對晏嬰說:

「東海之中,有水而赤,其中有棗,華而不實, 何也?」

這問題顯然是找碴。大海裡飄盪赤色洋流,而洋流中又有棗樹,棗樹居然只開花不結果,難道是日本核電災害事件在古代重演?

晏嬰說:

「昔者秦繆公乘龍舟而理天下, 以黃布裹烝棗, 至東海而捐其布,破黃布,故水赤;烝棗,故華而不實。」

這回答顯然慎重其事。好似真的有緣由!說什麼秦繆公乘船巡視,還用黃布包裹蒸棗。一個不靠海的國家,還居然能泛遊東海,並拋棄黃布,使那黃布染紅水流;又說什麼棗被蒸過,所以只開花,不結果。

如果不是親身經歷於兩人對話的脈絡之中,一般人大概會覺得這是一個奇特的、且有趣的故事吧?結果原來是齊景公沒事幹、僅是瞎問,那麼他對於晏嬰的回答,當然嗤之以鼻,因為他知道晏嬰反正也是在瞎掰。

正當齊景公問晏嬰,你幹麼對我瞎說?

晏嬰卻回答:你亂問,我當然就可以瞎掰…。

當晏嬰的朋友,應該特別快樂吧?

在每日談話中,顯然有許多趣味橫生的妙語產生。

我覺得,東海大學對於我,應該也是一種遊戲人間似的的提問與回答吧?

第一次見到東海,大概是大四那年?我在台北讀書,母親老是叫我考什麼教育類的研究所,還花錢讓我補習,說什麼當老師很好、以後收入平穩之類的話語。

我聽了不堪其擾。

但也就遊戲人生似的、將就的、裝模作樣起來。

只是背地裡我仍默默地閱讀自己喜愛閱讀的書籍。

東海校園裡有很多千歲般長命不死似的大樹,佈滿氣鬚。感覺如和藹可親的老爺爺,有時候我會覺得樹爺爺應該會以不同於我母親的方式來鼓勵我,它或許會微笑地對著我,然後說:就讓你過自己想過的生活就好。乖。然而現實的人生總是充滿壓抑,也或許正因為是壓抑的人生,這使得人們可以選擇以遊戲的方式來經歷人生。

強摘的果子不甜,又或我果然就是晏嬰所說得那顆華而不實的棗子吧?

報考教育類研究所的南征北討,我始終都是一名失敗者;對於一位根本沒有任何戰鬥意志的士兵而言,這是必然的結果。就在這台灣小島四處旅遊與考試的過程中,我記得似乎曾經在東海考過試,當時也曾經對著一大片樹林發呆。我母親好像曾經想像過一些事情,好像英文假設語氣的開頭:如果能讀到這所學校,那麼求學生活該有多愜意之類的話語,但是我一點都沒有把這所學校放在心裡。我甚至沒有對這所學校有過一絲絲的眷戀。雖然現在拍照的我,正看著一片東海裡邊的樹林,心裡也與當時考試時的心情一般地平靜,但時間似乎已經不斷消逝,轉眼已十年過後了。

樹爺似乎還是靜靜地在那兒對我說:你就繼續過你遊戲人間的生活,別再瞪著我發問了!

我依然有點不顧世俗的、默默地閱讀自己喜歡的書籍。這樣的說法顯然對我來說是極度正確無誤的,畢竟閱讀那些書好像不能讓我過上資本主義社會所人人稱讚的美好日子。我曾懵懵懂懂的問過別人,要考什麼系所,才會有人教我閱讀馬克思的《資本論》呢?這樣的傻話,出自於一個當時其實並不把讀書當回事,卻喜歡思考、又冷僻、好奇的怪誕年輕人身上。什麼都不懂,問出來的問題也格外地蠢。沒想到我後來倒比較認真地開始閱讀馬克思。而且居然是在東海。在一個每日有白雲、綠樹圍繞的氛圍下,閱讀理論、以擴充視野。

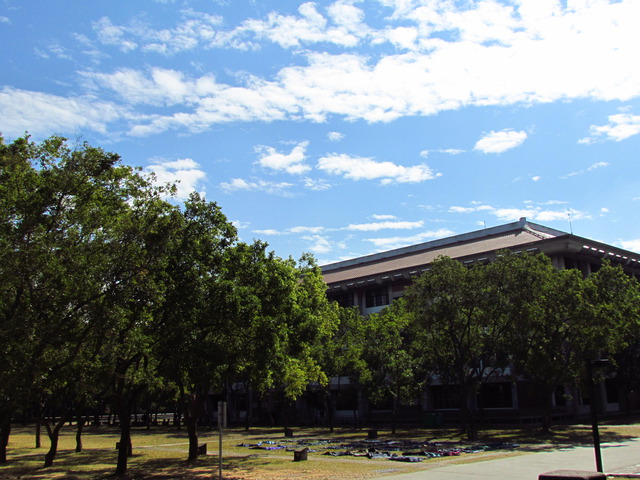

下圖,是我在東海上課時常常見到的場景。

在大四過後,我當了一年實習教師,除自己得了「自我感覺良好」症候群而以為有幾位發育不成熟的年輕女娃好像暗戀過我之外,我只是平凡地取得教師證的資格,然後繼續默默地閱讀別人所認為的閒書。

依稀記得台北的生活,顯然除了能在實習的校園裡多講一些話之外,回到租屋處的家裡,我幾乎無法言語,只能默默地閱讀。好像那年過春假的幾天時間裡,我每天平均只講六個字,中午:雞腿飯;晚上:排骨飯…之類的。

這樣的生活,或許給了我某種逆向發展的能量,積累呀積累。

在此同時,我表面對著父母,仍佯裝要準備考研究所。不過,我確實要準備考研究所,只是要考不同的研究所罷了!考取一個我喜歡進行閱讀的場域,或許是重要的;當然,人生中有適當的欺騙,好像也是重要的。

在人生善意的欺騙所產生的問與答中,我常常竊笑。

準備考試準備得怎樣?

挺好。

我像一個偷偷摸摸行竊的傢伙,暗自準備自己未知的未來,暗自設法寫下我對未來人生的看法。下圖,應該是我在東海校園的人生裡,最常走的一條路吧?直到現在為止,我依然好奇我與東海大學之間的正確性、正當性。因為,我始終覺得這所大學好像是夢境一般的遊樂場所,它並不是如此真確的讓我隸屬於它。我好像從高中時期曾對於母校產生過眷戀以外,我的生長歷程似乎就已經停滯在高中時期了!高中之後的生活對我來說,就像是一篇篇如水中月的朦朧文章,越來越不踏實,也覺得越來越沒有歸屬感。

不曉得這是不是現代人的一種通病呢?到處懷疑,失去認同與信仰。

終於,考試的日子近了!母親與我的問答依舊。

母親問:準備教育研究所的心情如何?

我微笑地對她說:很好。

結果我去考了社會學研究所,雖然我大學讀的是企管系。

考試的結果也是平凡得可以,我沒有特別傲人可供我誇耀的地方。私立大學中了幾個,但是報考兩間國立大學則都沒上。不過我依稀記得看到成績單時興奮的心情,因為我知道我可以閱讀馬克思了…。但誰知道呢?在碩士班兩年多時間裡,走路進出圖書館的過程裡,我閱讀最多的卻並不是馬克思。我甚至在當時接到成績單時,也並沒有認定我會到東海大學來。在準備考試的期間,當然除了閱讀,也沒能做什麼,不過那段期間我有感受到特別愉快的一件事是,有位長者帶我聆聽古典音樂。對於我這樣平凡的人生來說,我只能在馬勒第五號之中感受到壯麗、澎湃之情,也或許就只能在這樣的音樂中為我的人生先暫時定下一個階段的過程的意義,大概在閱讀研究所之前,我的人生是比較依附於耳朵此一感官的。即便日後弟弟與妻子給養我一大堆搖滾樂的噪音。

隨著放榜的日子到來,母親接到一封封寄到家裡的成績單,她大概充滿納悶與驚奇吧?

因為成績單上面寫得都是:社會所、社會所、社會所…

我好像成為一個對某種信仰、理念執著的生物,抱著某種決心走入人生的陡坡。

那陡坡呀,東海大學就有一個,稱為:文理大道。

是呀,即便是大道,人生畢竟是一個向上爬行的艱苦旅程,而且終點始終是歸於自然,因為東海大學最高的地方,是一片相思林。

我記得當時寫封e-mail給台北我就讀大學的企管系系主任,跟他說:我考上東海、以及其他學校的社會所。結果很有趣的是,企管系主任推薦我去讀東海社研所。對於根本不知道東海社會所悠久歷史的我來說,當時只有感到納悶。直到我浸淫日久,才越發的對這些社研所的歷史與過往開始感到熟悉。很快地。我便常有機會走著文理大道。

如果扯遠一點,我應該感謝那些遠在國外的基督徒們。

二次世界大戰的戰火、以及中國後來的國共內戰,其實決定了東海大學的誕生。將近百年的時間,基督新教對於東亞教育的發展,著實貢獻很大。 一九五三年美國紐約中國基督教大學聯合董事會(The United Boardfor Christian Colleges in China,UBCCC)決定要成立東海大學,甚至當時的美國副總統尼克森還在當年親自到臺中大度山校地參與動土典禮。每次聽到法式港仔教授不厭其煩地訴說這段歷史時,我還是覺得很神奇,而且也覺得人類的歷史很是奇妙、也特別荒謬。

現在美國的總統應該很難會到台中來吧?

誰知道呢?

不管怎麼說,從此以後,我算是常常走著文理大道,也算是東海的學生了。

雖然我沈浸在書本裡的時間絕對還是比在東海大學裡閒逛的時間還要來得長。

我曾經在心情不好的時候,漫步在東海校園裡,凌晨兩三點的時光,就已有許多早起運動的老先生、老太太,在文理大道上來回反覆的競走著。

我也曾經在晚上十一二點的當頭,看見有位中年男子鬱悶地坐在社會科學院台階前喝著啤酒,而且哭號著。

當然,我也在耶誕夜的那晚,瞧見年輕男女聽著路思易教堂的鐘聲,在草地上一群群地交相擁吻著。感覺荷爾蒙在我的周圍飄散。

我更有著一個人靜默不語的時候。

碩士班的時光讓我閱讀關於經濟、金融、歷史、社會理論等方面的、書本厚重到會砸死人的怪異書籍。這些書本很難說對我起到什麼實際的作用,但是從閱讀中我開始發現關於論文的寫作,其實也是一種關於詢問自己人生答案的自問自答。

我突然想對自己年輕的人生下一個註腳。

因此我想寫跟音樂有關的論文。

很奇怪嗎?

讀了一大堆金融、經濟相關的社會學書籍,結果居然要寫音樂?

當時正是這麼想的。

我當時想,我的一生或許也就只能這樣平凡下去了…,看著那些學者寫的文章,畢竟都是他們畢生曾經關懷過的議題吧?那我是不是也可以關心我年輕時段的荒唐呢?所以我就必須寫點與音樂有關的文章吧?接著又想,要是寫西方音樂,是寫不過西方人的,那是他們的玩意兒;那我就寫東亞的音樂,而且寫個歷史最悠久的樂器吧!

於是我寫了一篇關於古琴的論文。

在寫論文的過程裡,有時會見到那些大隱隱於市的古琴樂家孤獨的在台北的喧囂中彈奏樂器,有時又必須跑到幾近陽明山深山裡頭的人家,去做訪談。這些孤獨的人、偶爾認識的人,成為我短暫的、幾個小時的朋友。我才知道孤獨是什麼、以及我為什麼會成為當時過去的我。有時在訪談的一問一答之間,我等於是在問自己:要對自己的年少做出怎樣的交待?

直到我的論文寫完,直到我糊里糊塗的考上博士班,我發現我更孤獨了!

朋友越來越少,而且我必須自己閱讀那些過去覺得有趣、但是現在卻覺得無聊的書籍。我記得在博班第一學期,我最常在東海做的一件事,就是抬頭仰望,看雲。

看雲在那兒飄盪,我就會問雲兒:我是不是該去其他地方呢?

我更愛看雲與樹所造成的景緻,然後我就會想:我是不是該離開東海了呢?

我始終與東海大學這個氛圍保持君子之交淡如水的情誼。甚至我考上博班後,也曾一度再也不想回到這個地方。

直到我決定不讀了!便一個人去辦了休學。

在台北工作呀工作,怎會知道日後會再回到台中呢?怎會知道我又必須回到東海的氛圍裡?甚至還要在這兒繼續讀書、教書呢?人生有時候更多是走著小路,而不是康莊大道。在人生小路的迂迴之中,我才發現應該要紀錄一些東海的場景與生活氛圍。

因為,記憶才是最終人類珍藏的寶地。照片只能作為一種手段罷了!

套一句清大教授曾經說過的話,如果要逛東海,不是只望著路思易教堂,還應該順著斜坡慢慢地走上來,看看這些東海學子們最常使用的課堂教室所帶來的景緻與韻味吧?

然後你會發現,東海真美。

其中,應該屬文學院是東海最美的建築了吧?記得法式港仔教授常常這麼說明著。

不過,早期陳其寬與建築師貝聿銘合作設計的東海大學校園,因為是總體構思與規劃的,所以其實各個學院之間都很美。像工學院也是呀…。

大概是到2010年年初吧,我開始對東海大學才漸漸地產生了感情。我好像又常回到大樹旁,偶爾靜默地看著大樹,在心裡邊與大樹進行對話。

我告訴樹爺,我即將有小孩了。

從離開工作又回到學校,我只剩下一小塊斜坡需要征服。

我告訴自己,要加油喔…,我必須讓自己完成在東海的、遊戲人生的自問自答。