聖誕夜(Christmas Eve)一詞,譯自通常指12月24日夜的英文「Christmas Eve」。「Eve」演化自古語「even」,此詞與「evening(夜間)」同義。在我國,「聖誕夜」也稱為「平安夜」(Stille Nacht),此詞取自聖誕歌曲。

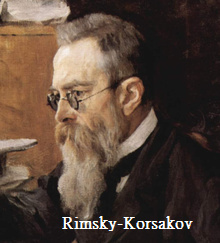

在1894年到1895年間,俄國作曲家李姆斯基-柯薩可夫(Nikolai Rimsky-Korsakov ,1844-1908)寫一齣歌劇「聖誕夜」。其劇情取自在烏克蘭誕生的俄國小説家、戲劇作家果戈里(Nikolai Vasilievich Gogol)的作品「迪肯卡近郊的夜晚」(Evenings on a Farm Near Dikanka)中的短篇小說「聖誕夜」。柴可夫斯基也使用此短篇小說寫歌劇「鐵匠瓦庫拉」(Vakula the Smith)。此歌劇後來改編為「切列維基」(Cherevichki)。

李姆斯基-柯薩可夫的4幕歌劇「聖誕夜」的劇本,也由他寫作,首演在1895年12月10日,於聖彼得堡舉行。

李姆斯基-柯薩可夫是「俄國5人幫」(The Five)作曲家之1人,留有許多交響曲、協奏曲、管弦樂作品,還著作「管弦樂法原理」等管弦樂實踐理論書而被認為是管弦樂的大師,但他最致力的是歌劇作品。他從第1部歌劇「普斯科夫的少女」(The Maid of Pskov,1873)到「金雞」(The Golden Cockerel,1909)為止,共譜作15齣歌劇。歌劇「聖誕夜」是他第5齣歌劇。

俄國歌劇的泉源,可大別為葛令卡(Mikhail Ivanovich Glinka,1804-1857)的一派,與達果密希斯基(Alexander Sergeyevich Dargomyzhsky,1813-1869) 的一派等兩系列。葛令卡的歌劇被認為是俄羅斯音樂之祖,如「伊凡•蘇薩寧」、「魯斯蘭與柳德米拉」等歌劇,明確區別詠唱調與宣敘調,承繼原來歌劇的傳統,再加入俄國民俗要素以構成作品。達果密希斯基一派的作品,則排除詠唱調,在宣敘調樣式的流動中,表現音樂與戲劇的進行,劇中人物的心理描寫等所有要素。

現在,咸認達果密希斯基代表作的「石客」(The Stone Guest)幾乎都沒有上演的機會而難得聽到(網路上倒有其全劇影片https://youtu.be/BI0S22w03lc ,https://youtu.be/_90gMy-JRDQ 兩者不很一樣),不過其樣式由穆梭斯基承接,而成為一個完整的形式。同時對後來的作曲家很大的影響,蕭斯塔可維奇、德布西等人,也可以視為此作品系列的承繼者。

這兩派拮抗的歌劇系列,被後世的作曲家發展為各式各樣的折衷形式,形成多采多姿的俄國歌劇歷史。李姆斯基-柯薩可夫、玻羅定等人的歌劇作品,正好佐證此作品的光輝。

歌劇「聖誕夜」的劇情大綱:鐵匠瓦庫拉遇到哥薩克少女歐庫紗娜一見鍾情,向她求婚,歐庫紗娜卻説她想要葉卡捷琳娜二世所穿著的鞋子。於是瓦庫拉藉想親近他母親的魔鬼的力量飛到彼得堡,混進謁見女皇的哥薩克團體參加舞會,在舞會中求得女皇所穿的鞋子,終於得到歐庫紗娜的芳心。

此歌劇以「Rimsky-Korsakov.Christmas Eve(opera)」搜尋Youtube,則可得數部全劇(亦有分成4幕者)影片。

1903年,李姆斯基-柯薩可夫將歌劇裡的音樂改編成管弦樂組曲。其中包括5首管弦樂曲,這5首音樂中間不間斷,一直連續下去,各曲都是6分鐘前後長度的音樂。聖誕夜裡發生的故事,在李姆斯基-柯薩可夫熟練的管弦樂法中,以幻想風格展開。

1. 聖誕夜(Christmas Night)

2. 星星們的芭蕾(Ballet of the Stars)

3. 魔女的宴會與騎在魔鬼背上(Witches' Sabbath and Ride on the Devil's Back)

4. 波蘭舞曲(Polonaise)

5. 瓦庫拉與女皇的鞋子(Vakula and the Slippers)

(Neeme Järvi指揮蘇格蘭國家管弦樂團)https://youtu.be/k0vFOax7ZeU