【本文首登於香港 前進進戲劇工作坊 牛棚劇訊 2009年4月 http://onandon.org.hk/newsletter/?q=node/145】

這次飛赴香港看第37屆「香港藝術節」的若干表演節目,其實是在緊湊行程的夾縫中硬是抽出三天(2月19日至21日)的,在此之前我仍在臺灣藝術大學第36屆「實驗劇展」擔任評審,返臺後還剩最後兩齣參賽劇碼要看,主辦單位甚至因為我要到香港看演出而將這兩齣劇碼賽期延後;而在我從香港回臺之後,則是第7屆「華文戲劇節」研討會的召開,我得發表一篇論文〈懷舊與傷逝的歷史再現:從幾齣關於情感記憶的戲談起〉,同時學校也正式開始了新的學期。

過去五年,我竟已由於各式各樣與戲劇相關的原因,到過香港十一次,行程內容不外乎是看戲、開會、訪友,蒐集香港歷史、文化、戲劇資料,這似乎已經漸漸地成為我一種「候鳥」型的行為,關於「香港劇場」,越鑽研進去,越覺有趣,興味十足,兩次在系上開設「香港劇場」的課程,也都相當成功,未來應該會成為一門常態性的選修課。

透過一些有趣的觀察,我這次想要和讀者們分享我的香港行旅部分心得,尤其是關於戲劇的。

我有好幾次都注意到,宣傳資料與票券上所標示的時間,通常指的是劇場服務人員讓觀眾進場的時間,驗票、進場、找到座位,等大部分的觀眾都就座了,戲才開演。而更有趣的是,戲演了幾分鐘之後,會停在某一個空檔(比如場上沒演員、第一次暗場、換場、只有動作沒有台詞……等等),場燈會微亮,劇場邊門會再次打開,由服務人員引導遲到的觀眾盡速找到位子,場燈再度暗弱,邊門關上,接著,戲再繼續演出。臺北的國家戲劇院也有類似的做法了,不過舞台上的行動仍然繼續進行,所以有時候還是會影響到場內的秩序,有些戲還是不開放讓遲到的觀眾進場的,比如說最近的《歐蘭朵》。

香港真的是個不夜城,晚上演出的戲,開演的時間通常是八點鐘,要是遇上戲較長的話,看完已經接近十一點了,倘若遇上「非常林奕華」的演出,再加個演後座談的話,結束時可能已經將近十二點。提到「演後座談」,香港劇場界似乎很熱愛這味兒,我在香港看戲不下數十齣了,常常遇到演後座談,尤其是當地的創作,其實這也可以使我這外地人對香港劇場創作與環境生態,更增一番認識。

在香港看戲,通常不太需要買節目冊,因為只要進場了,就可以在座位上的把手拿到當場演出的節目冊,不過有時觀眾不見得都會帶走這些節目冊,所以經常在戲結束起身離場時,可以看到散落一地的節目單,劇場服務人員肯定又要花一番工夫清理,難道是劇院怕服務人員太閒了嗎?這點和臺灣大異其趣,臺灣的劇團九成以上都是將節目冊放在前臺兜售,順便販售劇團相關產品,藉以貼補票房或製作成本之用。

相對於節目冊的較多不同尺寸設計,香港劇團的演出宣傳單在尺寸上則呆板許多,一般大概就是A4大小,多數是單張(可能單面,也可能雙面),有些會有摺頁,不像臺灣的宣傳單,有各種尺寸與質材上的設計巧思。我這次終於有個機會問了香港朋友這個觀察,原來香港許多可以放宣傳單的立架,最大尺寸就是A4,所以大部分的劇團在宣傳單的尺寸選擇上,也多採用A4。不過我在猜,這種制式尺寸的立架,即使放在臺灣,我看各個劇團大概也不會乖乖地只做成A4尺寸的宣傳單,一定還是五花八門,想要標新立異,以吸引消費者的注意。許多人可能和我同樣都有蒐集宣傳單的習慣,我個人覺得臺灣的宣傳單可能相較之下,更有收藏的樂趣(收藏的價值一定都是有的,但有時若能再多點樂趣,那就更好了)。

這次在香港演藝學院歌劇院看冰島西港劇團與英國倫敦利瑞克漢默史密斯劇院聯合製作的《變形記》,因為坐在二樓觀眾席第一排最左邊第一個位子,再加上我很早就坐進觀眾席,所以可以稍稍觀察到在我附近的劇場服務人員引導觀眾入席的機械性反覆動作,我覺得有點刻意與呆板:最靠近我座位的那個甬道入口處,不知為何,有點陰暗,但是只要上了兩個階梯之後,卻又有燈光照明,所以觀眾只要一進甬道入口,幾乎都會被該名劇場服務人員驗票,驗票的主要動作就是壓亮手中的小藍光手電筒,看看座位號碼,告知觀眾該如何抵達,壓暗手中的小藍光手電筒,待下一名觀眾再到甬道入口,同樣的動作程序再來一次。我坐在位子上的約莫十五分鐘,就不斷地聽到該名劇場服務人員壓亮、壓暗小藍光手電筒的聲音,我之所以要強調,因為那聲音聽起來已經有點持續性的干擾。我在想,該名劇場服務人員或該劇場管理者,肯定對此情況毫不知情,甚至可能認為他們服務周到,甚至是前面已經提到過的工作邏輯:「劇院怕服務人員太閒了」。

幸虧《變形記》是我這次到香港看藝術節演出期間,最喜歡的一個作品。香港演藝學院歌劇院的舞台被分隔成上、下兩個樓層,是為Gregor(由Gísli Örn Gardarsson飾演)家的縱切面,觀眾可以一目瞭然其家俱擺設與設計風格,透露出某種奧匈帝國末期東歐中產家庭的空間韻味。最值得一提的是設在二樓的Gregor的房間,透過視覺扭曲的錯體空間設計(a perspective bending split-level set),從觀眾席來看的話,是以側視的角度窺視一樓的起居客廳,但是卻以俯視的角度盯看著二樓的房間,樓層間則以一座狹窄的樓梯連結,樓梯成了不同視角的轉換空間。飾演Gregor的Gísli,必須以大量的懸吊和騰空的肢體動作,來符合觀眾對於二樓房間的俯視邏輯,既要表演、說台詞,還有費力的肢體動作,這一切的空間與肢體表演的設計,又完全契合於卡夫卡式的超現實詭異風格。

除了舞台空間的迷離幻化,幾位演員的表現也都稱職可嘉。飾演父親的Ingvar E Sigurdsson身材高大,行走於幾個不同的舞台空間之中,更顯空間的侷促感與比例的失衡感,他所表現出的一絲不茍,正好和Gregor的變形成了強大的對比。母親(Kelly Hunter飾)和妹妹葛蕾特(Lára Sveinsdóttir飾)則表現出女性的溫柔,在Gregor變形初期還願意接受,不過當Gregor嚇走了房客(Jonathan McGuiness飾)之後,她們最後的一點耐心也完全失去,欲速除之而後快!戲的最後停格畫面,是Gregor纏垂死在一條紅色的綢布裡,而父親、母親、妹妹三人則在二樓的房間裡,妹妹快樂地坐著鞦韆,背景已經變成了繁花盛開的春天,三人的歡樂笑靨之下,早已忘卻了垂死在一樓陰暗空間裡的Gregor。這樣的結局與舞台畫面的處理,令人興起更多的喟嘆與唏噓之情!

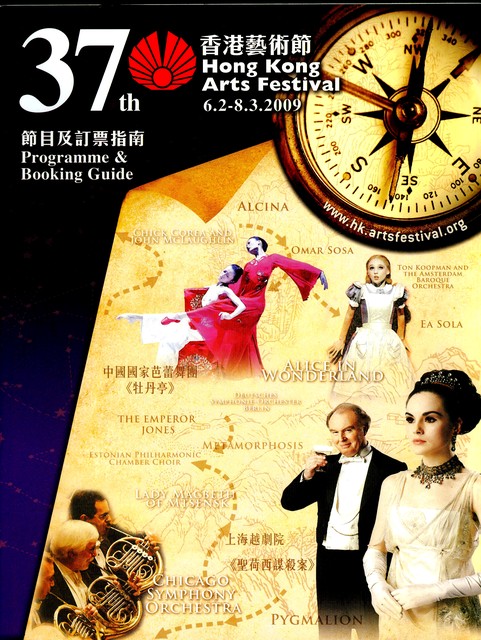

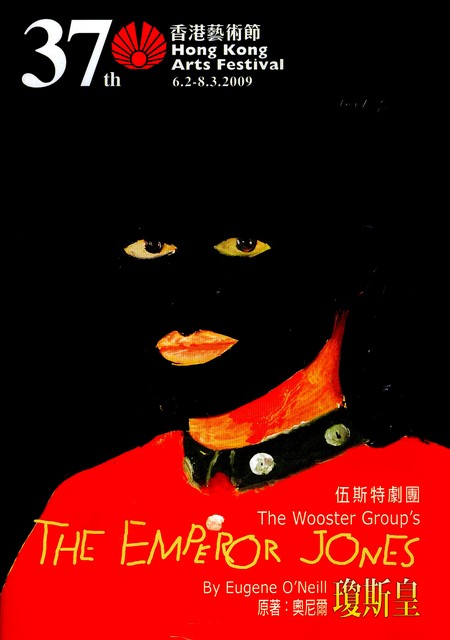

香港藝術節舉辦三十幾年了,早就已經有常態性的工作組織(香港藝術節協會有限公司)與職員,特別是翻開每一本節目冊,最中間的跨頁幾乎都是來年度的部份節目預告,然後會有一行字告訴你:「更多精采節目8月逐一披露,10月開始預售門票」,我今年之所以會來看藝術節,主要就是被去年節目冊跨頁廣告中的The Wooster Group所吸引,因為在許多資料裡頭都讀過這個經典前衛劇團的大名,只是看了這次該團所帶來的《瓊斯皇》,有點失望,沒有什麼驚喜之處。

文章定位: