《當代評論》隨筆

韓國知識人的核心現場

2014年5月到首爾延世大學開會,正好是發生馬航MH370失聯以及韓國歲月號沉船災難之後。延世大學校園內以及附近的社區,隨處可見飄揚的黃絲帶,人們紛紛表達對船難往生者的哀悼以及生還者的祈福。在初夏炙熱的陽光照耀下,黃絲帶閃爍著跳躍的金黃色光點,但空氣中依然流轉著凝重的氣氛。災難衝擊人心,它的效應有時比人們預想的還大。還好,哀傷之餘,並沒有遺失嚴肅的反思。會議討論期間,一位韓國老師提及有關東亞文明資產失效時,突然帶著感慨和悲傷的口吻問道:為何受儒家文化影響深刻的韓國社會,船長自顧棄船逃生,任由眾多學生處於危險情境而溺斃?為何無法在當下發揮孟子所說的「惻隱之心」?

提出沉重叩問的老師是中國學專家,尤其關注儒家現代性的問題,船難事件讓她想要尋找根源性的解釋。然而她深刻了解當社會受到金錢和資本的侵蝕,人的瞬間性善心也會被完全抹殺。最後她有點激動的說:「社會主義失敗了,知識份子應該做什麼呢?」大家都知道這問題的緊迫,卻沒有人直言回答。

這是我對韓國知識界的深刻印象之一,眾多韓國老師對現實世界抱持深切的關懷,對社會表露人文情懷。曾經在閱讀有關探討韓國人文學的文章時,期間不時感受陽明學說中的人性關懷,頃覺得欣喜。無論是談論學問、知識發展抑或社會實踐,緊貼著人性的向度,這才是真正以人文學為母胎的實踐。

(白永瑞先生)

體制內外

這些年來因為各種因緣,有不少機會向韓國不同專業知識領域的前輩學習,本來陌生的韓半島分斷體制、中日韓的殖民和後殖民糾葛,韓國儒家和民主化運動的關係,在美國和中國之間的牽制、大國小國的生存境況等問題,開始進入自己的知識視野。分斷、共生、共感、核心現場等語彙紛至沓來,擾亂並重構自己對世界的認識和解釋。這樣的接觸,不僅提供熟悉的知識脈絡以外的參照,對於如何遊走體制內外,連動彼此,也展現了另一種知識和社會實踐方式。通過檢視各不同國家的知識人如何自處於體制,且又能在體制外找到相應的發揮,其實可以為知識人的行動困境找到某些解套方法,因此特別珍惜這些學習和知識因緣。

今年3月初,和另一位老師共同邀請延世大學歷史系白永瑞教授到新加坡南洋理工大學文學院客座,期間聆聽了他的三場講座,對於韓國知識界關心的議題以及思考問題的模式,有了更進一步的認識。有趣的是,在一次閒談話中,了解白老師早期知識養成以及學習情況,其實呼應著韓國七十、八十年代的民主化運動。70年代上大學時期,不愛聽大學正規課的他熱衷於籌辦校外讀書會,規劃各年級的學習課程和目標等事,例如第一年閱讀有關歷史學的書籍,第二年專攻經濟史,第三年轉入深究韓國本土歷史等。那時雖然處於動蕩不穩定的時局,讀書會卻十分蓬勃,年輕學子自發自主找尋自己的知識資源,渴望找到自己的身份定位和社會出路,通過增加知識力量來促進社會的民主改革。縱然自己沒有相應的身體感覺,仍能感受那是一個改革意識狂飆,青年們用青春來書寫自身成長印刻的年代。這一些彷彿可在今日的馬新看見類似的進程痕跡,雖然和韓國相比,仍存在著民主化的時差,但這些抗爭的經驗也可成為想像未來可能的另一種憑藉。

國家內外

這趟有機會到馬新,白老師特別關注大家如何看待中國的問題,他認為無論喜不喜歡,無法否認中國在各層面的影響,甚至是它引起的不安和焦慮。這問題不僅是來自中國境外周邊國家的感受,中國境內的學者也在重新思考「何為中國」,以及近年來為何中國和周邊國家的交往有著許多不愉快的國際經驗。他敏銳的察覺,在這問題基礎上,不少學者試圖重新檢視中國的天下觀以及朝貢體系,想以此重新建立中國和周邊國家的關係。有意思的是,白老師在檢視中國學者許紀霖先生的「新天下主義」觀念時,指出許紀霖的論說忽略了「主權重構」的面向,因此他認為不妨從主權重構方面來談香港的問題。但白老師更關注如何把脈絡相對化,他把「新天下主義」放到韓國脈絡之中,找到相應的「複合國家」(compound state)論述作為對「新天下主義」的對話和回應。

「複合國家」論述的提出,主要是為了解決韓半島的分斷問題,它不一定是在現實政治中馬上能產生效應的論說,更貼切來說,它提供克服分斷問題的認識論。猶記在2013年在沖繩大學舉辦的年度演講會,另一位備受敬重的韓國知識人白樂晴先生,在他的演講中則以佛教的「中道」作為一種政治理解態度,以及克服分斷體制的思想資源時,著實有些驚喜。在佛教的脈絡中,「中道」指的是不落二邊,簡單而言,是避免偏向一端而提出包含兩端而找到其中間原則的說法。扼要來說,「中道」是個人所處的現場論爭中,超越兩個極端而保持均衡的狀態。如此可知,「中道」不是內容,而是方法。這一些論說,讓人洞見韓國知識人的智睿和創造性的想法。

南北分斷,確是韓國無數民眾的內在創傷。在1910年之前,想要恢復擁有一個國民的國家,但在1948年後卻趨向分斷、分裂,最後成為一個民族、兩個國民的形式。後來了解到,所謂「複合國家」的概念,不是簡單的兩個的統合或合併,而是在逐漸統合過程中尋找另類的「國家」形式。換言之,是在一個民族、不同體制的國家形成過程中,對於主權的創新性實驗。坦白說,這真不好理解。在馬來西亞的歷史和現實經驗,是否存在一個民族、一個國民,長期以來是尖銳的課題。回到基本的「國家」問題,似乎也無法迴避理清前國家形態,尤其是充滿各種思想意識競爭的馬來亞時期,人們對於國家的不同想像和形構,正是在這種角力、交鋒、競爭和折衝的多重關係,推動著獨立的步伐。但無論是1957年馬來亞獨立抑或1963年馬來西亞的成立,「二次」的「建國」,鞏固了國家的形態和理念,卻使馬來亞時期不少積極投入抗日抗英和反殖的人們,以及那一股推動國家形成的力量,在當代歷史敘述中被排除在「國家」之外。「國家」有了國籍以後,眾多的人卻成為沒有國籍的人,自己國家境外的漂流者、流放者。這無疑是現代國家體制下另一種的暴力形式,也是馬新其中一個須被理清的歷史「核心現場」。

共感內外

除了分斷問題,白老師另一個發人深思的事,是如何看待日韓之間糾葛的態度。在一場公開演講中,他幽默提及日本知識份子老愛批評韓國人奇怪。日本友人曾說韓國人受中國很長的殖民時間,被日本才殖民35年,可是反日情緒一般比反中強。這大概是為何白老師也特別關注歷史和解,一種共感的歷史認同方式。所謂的「共感」,不是單純的移情,而是需要具備既能理解他人的處境,同時又能分辨導致相互差異的歷史脈絡的能力,讓人能夠從心裡產生共鳴的是這句話──「回顧歷史是一個心理問題」,需要共感以及換位思考的感情立場。

但,單單和過去握手是如此困難,如何論及和解?這或是共感意識無法處理的問題,尤其是更內在的仇恨和創傷的情緒,無論是在國家、族群還是個人的層次,殖民歷史形成的結,在後續的時間中環環相扣,不曾輕易鬆綁,製造出失語的啞口境況,不是短時間能夠恢復的傷口。鑒於人們理解能力的局限,真正意義上的歷史和解很難實現,或仍得反思如何翻掀和直面歷史的創傷。例如馬新的「五一三事件」,有著相同名稱的歷史事件,前者為族群衝突,後者為學生運動,都是社會談論的禁忌。不過新加坡左派份子靭性始終很強,近年來積極重寫1954年發生的五一三歷史,通過口述採訪、歷史紀錄,甚以寫入小說(例如賀巾的《巨浪》),在強壓的政治氣氛底下,突破緊逼的封口,重新梳理事情的真相,至少,努力證明那不是一人或一個政治集團說了算的事。

除了共感作為歷史情感的基調以外,白老師還提出「作為批評的歷史」的看法,似乎是想輔之於理性的一面。他向大家解釋說:「『作為批評的歷史學』所說的『批評』不是『誹謗』或『合理的分析』,而是『判斷』。即生活的解釋、評價、感受、共鳴的分享。」這是他自覺作為一名歷史學者,想要找到可以跨越專業歷史文本和一般讀者之間溝通障礙的方式,同時自覺於貫徹平衡原則──一方面作為專家學者,提供實證性知識;另一方面,以知識份子的角度,觀察和批判現實。「批判」不是作為一種話頭,如同「政治正確」一樣,而是要清楚究竟是要批判什麼、批判的對象等,且不斷反思其終極目的。

不斷叩問知識、觀念和現實的關係,並不斷追求變革的可能性,已經內化為不少韓國知識人的內在需求。他們把「自我」轉化成「核心主場」,和歷史的核心現場相互映照。

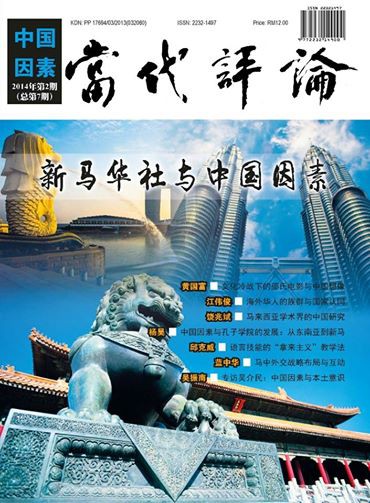

(全文刊登於馬來西亞《當代評論》2014年第2期,2015年4月出版)

文章定位: