小檔案:

小檔案:

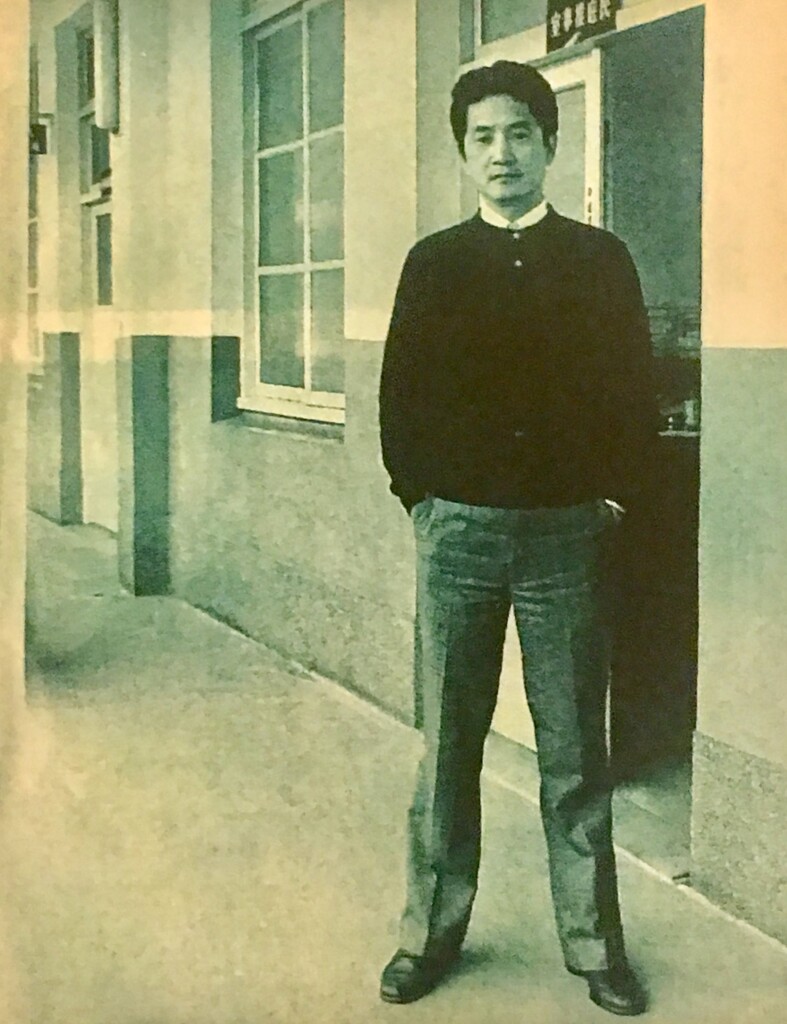

袁從楨,新竹中學時期對物理有興趣,以理工組考入大學;大一用心於中文課程裡的陶淵明田園與王維山水,想轉文學院時被同學哄到與性情相違的法學院,直至台大法律系畢業仍感轉系之事很荒唐,但也認命了。1983年起任職法官,歷任雲林法院、新竹法院、台南法院、台灣高等法院、台中高分院的法官或法官兼庭長,所審理者多為刑事案件。2008年退休後,種了幾年菜,因知識不足,施肥不當,把地種壞了,草盛豆苗稀,只好歇手。現為律師,在法院擔任調解委員。

親愛的創作坊大小朋友們:

司法問題,是社會民衆所關切的,在我國社會,一般人談起司法,往往想到「包青天」。

想到「包青天」,絕不是認為我們的法官皆像包青天,而是認為「青天」只有宋朝包拯那一個,其他的法官大抵皆是「恐龍」;我就是隻退休的「恐龍」,想以此曾有的「恐龍」生涯,談談司法。

1. 醒來發現自己在種菜

民國97年從台中高分院刑庭庭長之職退休後,曾在新竹南寮一位高中同學家的田地,種了幾年的菜,種菜期間,有一天用手機發給友人這麼一則簡訊:「從一個噩夢醒來,夢裡,自己還是法官,有一件很大的判决要寫,心頭壓力好大。醒來發現自己在種菜,邊種,邊玩,好開心!」

法官的工作壓力,在質與量兩方面都是極大的。於質的方面來說,法官的判决影響或決定當事人的財產、自由、甚或生死,豈可不慎?判决有失誤,作判决的法官不得自行改判,只得由當事人上訴上級審救濟,有些案件可上訴到三審,有些則只能上訴到二審,作終審判决的二、三審法官,一旦判决有誤,便無從再上訴救濟,其心理壓力當然與權責成正比。

至於工作量的方面,和友人簡訊往來時:「憶及當年在新竹法院時,幾乎每晚到辦公室加班,常至深夜一、兩點,然後踽踽獨行於回家的夜路上,像個鬼魅。」;「夜以繼晝,埋首於案卷中,難見天日。」;「食不甘味,寢難成眠,焦煩攻心,每中夜驚醒,一身冷汗,燈下趕製裁判,常不知東方之既白」;「家居之時,仍唯卷宗是伴,妻若無其夫,兒若無其父」……法官案件負荷超量破錶,是長久普遍的問題。

想想一個醫師,正常適當的工作量若是一天診治十五人,塞給他五十個病患,其診治品質可想而知。法官的案件負荷超量,正常充分的審理成為「期待不可能」,想要講求裁判品質,豈是易事?

裁判書的撰寫在法官的工作負荷中佔有相當大的比重。有些法官及司法官員,似乎把裁判品質窄化成「裁判書品質」,講求裁判書內容的洋洋灑灑,鉅細靡遺,卻輕忽聽訟調查的過程,對案件亦欠缺從容兼顧的思量衡酌,裁判結論是否允當?實在令人擔憂。這樣的法官,對案件往往僅花小部分心力去聽訟調查,思量衡酌,而為一個倉促作成的結論,卻用上大部分的心力去舞文弄墨,自圓其說,製作一件看似優質的裁判書來文飾一個劣質的裁判。

司法貴乎獨立,憲法揭櫫的理想:「法官須超出黨派以外,依據法律獨立審判,不受任何干涉。」尚需歷史進程逐步接近。

我於民國72年開始任職法官,那時,關於法官的裁判書有個送閱制度,法官於審理庭結束,案件宣判前,須把判决書寫出,先送交庭長審閱,核可蓋章後,再送交院長審閲核可蓋章,然後才能宣判。案件審理庭結束,法官於宣判日前寫好判决書,直到院長核可,方可宣判結案。如果庭長或院長於審閲中對判决有所「指導」,在當時的體制及氛圍下,承辦法官幾乎沒有違抗的意識。

與此審閲制度配套的,還有由上級長官掌控的管考機制。法官的考績由上級掌握,從而操縱陞遷調動,如此就陶鑄了法官的「科員」性格,奉命唯𧫴,違抗意識自然消失於其中,那時的法院院長或庭長,完全不以「指導」審判為禁忌,反以之為其職分所當然。

隨著國內外政治環境及形勢的變化,上述的審閲制度及管考機制也漸受質疑、檢討。對司法舊體制文化衝擊最鉅者,應是民國78年發生的「吳蘇案」,當時司法院職掌風纪的第四廳吳姓廳長,其妻為律師,姓蘇,此廳長涉嫌為其妻所辯護的案件對新竹地方法院承辦法官有關說等不當或不法情事。新竹地檢高新武檢察官看不下去,乃暗自率領幾位熱血調查站幹員,突擊拘提吳蘇二人偵辦之。事前,高新武的上級一無所知,此基層檢察官為維風紀,「擅自」偵辦司法高官之破天荒行動,大大震撼了司法舊官僚體系,也引起了社會的如潮反響,更喚起了年輕司法官撞擊舊司法體制文化的改革抗爭意識。

沒想到,該案起訴後,竟遭判决無罪,因擔心舊司法官僚體系將藉此撲滅初露乍現的改革抗爭火苗,新竹院檢有四位法官及一位檢察官同時遞出辭呈抗議此無罪判决,又再掀起一波社會風潮,也堅挺了司法界基層的改革抗爭意識,內外激盪之下,「吳蘇案」的意義,轉成基層司法官爭取純浄司法空間的改革動力。

當時遞辭呈抗議的四位法官是謝啓大、林敏澤、孫天麒和我,另一位辭職抗議的檢察官是邱太三;好一番波濤震盪之後,我又選擇仍留在司法界。 2. 良法美意等待「對的人」

2. 良法美意等待「對的人」

由於司法官對審判獨立的自覺與力爭、社會輿論的支持及主政者的順應時勢,大約到民國80幾年,前述可干預法官審判的舊有審閲制度被廢止,對司法官的管考機制也革新了,設立有法官自選代表及學者專家參與的人審會,審議法官之遷調陟黜,避免上級長官藉掌控人事影響審判。法官果真有了相當獨立的審判空間,那時派到各法院的院長,幾乎完全不見舊時院長的威權,長官對過問法官審判,避之唯恐不及,甚至為免瓜田李下之嫌,連正當的法律意見、經驗傳授也都能免就免了,院長幾乎只管院內行政、庶務,做得像個總務科長;但這情況,外界社會似乎並不知曉,社會大眾對司法的印象,仍停留在舊日威權時期,仍滿以為法官的判决容易被上級干涉。

關於審判獨立,現在的問題已不是在體制上有沒有獨立審判的空間,而是法官擁有了獨立審判空間,在沒有上級或外在干涉之下,是否果真就有了超然獨立的審判?

這層問題,在於法官個人的人格品質。法官的人格品質如何,於我國的司法官考試,無從審核,沒理由相信法官們的人格皆比其他人高尚,別以為法官們個個都有超然靜穆的境界、富貴不淫之志節,因而在涉關政治立場、風向、利害的案件上,某些法官自己主動的去揣摩上意,逢迎當道,或將自己的政治意識暗渡於判决中,非無可能;法官必須果真具有獨立審判的品格,方配享有獨立審判的環境。

法官之職,絕不是精通法律就能做好的,當然還須有廉潔的操守,而在我國當法官,要面對一個難堪的社會處境,那就是在社會大眾歷來的印象或成見裡,懷疑法官多會貪汚受賄,容易相信判决可以用金錢買通。其實,現在的法官,大部分皆兢兢業業,廉潔自持,會貪污受賄者並不多。其貪污受賄者不夠資格當法官,自不待費詞多言,而多數廉潔自持者,就能把法官做好嗎?倒也未必!

廉潔自持的法官,面對上述被社會懷疑貪汚之難堪處境,則是一番心靈考驗。有些清官,太在意自己的廉名,審理案件會產生一堆雜念頭,顧慮若作出無罪、緩刑、輕罰的判决,外界是否會懷疑其收到什麼好處,於是,可以輕判的卻重判,適合緩刑的不緩刑,本該無罪的竟判罪,以證其廉。把維護自己的廉名看得比被告的權益、命運更重要,如此清官,不異「恐龍」。

真正的好清官,不能太在意自己的廉名,儘自平心審判,該還人清白就還人清白,宜予寬恤便予寬恤,只要問心無愧,無懼「揹黑鍋」。《論語》有云「人不知而不慍, 不亦君子乎。」,清代名臣曾國藩亦有言:「君子欲有所樹立,必自『不妄求人知』始。」品節操守,乃獨對蒼天之事,如果在乎他人知不知,其心終生難得其寧,處事也易失平正。

多年來,我國在司法制度乃至訴訟程序方面,屢有改革,然而,《孟子》有謂「徒法不能以自行」,良法美意尚須靠「對的人」來實現。司法的主軸是審判,審判的核心是法官,法官仍是審判品質的主要决定者;通過司法官考試,法官在法律學識上沒有問題,心地的仁與不仁則各有差異,在可能誤判而寃枉人這件事上,究竟在不在乎?是否恐懼?是否內疚?隨心地的仁與不仁而有別。

關於論罪判刑,古籍《尚書》即揭示「罪疑惟輕」、「與其殺不辜,寧失不經。」之原則,其意旨是說若罪證在罪之輕重兩疑之間,寧判輕罪;若在罪之有無兩疑之間,寧判無罪;與其誤殺無辜,寧可寬放犯法者。我國最高法院亦有如此判决意旨:「認定犯罪事實所憑之證據,雖不以直接證據為限,間接證據亦包括在內,然而無論直接證據或間接證據,其為訴訟上之證明,須於通常一般人均不致有所懷疑,而得確信其為真實之程度者,始得據為有罪之認定,倘若其證明尚未達到此一程度,而有合理之懷疑存在時,即難遽採為不利被告之認定。」,斯即「罪疑惟輕」之旨。

法官的存心,若存「唯恐寃枉一人」之仁,自會本於「罪疑惟輕」原則斷案。但也有法官以「唯恐放過一人」為念,往往憑著尚有可疑之證據,按其成見「想當然耳」的論罪處判,悖離「罪疑惟輕」之刑案思維基本原則,不太在乎可能寃枉了人,成了「恐龍」還凜然以正義之神自許。 3.逆轉「洗腦」的《國民法官法》

3.逆轉「洗腦」的《國民法官法》

在審判時,法官是以如何的心態或觀點看待眼前的刑事被告,視其係為非作歹的惡人而嫉惡如仇乎?或體諒其受命運撥弄之不幸而心存悲憫乎?嚴刑以懲其惡行乎?或寬緩以啓其自新乎?此外,尚有對於實質正義與程序正義之取擇、公共利益與個人權益之衡量、乃至其自由心證是否符合論理及經驗法則諸問題,其心態觀點是否平允,衡量取擇是否妥當,心證是否靠譜,在在與法官的人文素養及社會歷練有關,而現在我們的法官,通過司法官的法律考試即錄取,大多非常年輕,甚至有才甫從大學畢業者,這些法官,社會歷練如何?人文素養如何?似難高估。

一般刑事案件,皆先經地檢署檢察官的偵查,偵查結果,認有犯罪嫌疑者,方起訴至法院審理。現行制度,檢方將案件起訴,要提出起訴書,記載被告的犯罪事實及所犯法條,併同整個案卷一起送交法院。院方的法官接到起訴來的案件,於開庭審理前,不但閲看了起訴書,也閱看了檢方送來的案卷,而檢方既將案件起訴,其案卷內收集的當然幾乎盡是不利被告的資料,法官尚未開庭審理,即先熟閱了此案卷,是否會被「洗腦」,而形成「定見」,偏離了超然立場,自屬可虞。

我國的刑事訴訟程序,關於審理時的證人,舊法主要是由法官訊問,新法探納了英美法庭的交互詰問證人制度,對證人可由檢辯各方交互詰問,期盡其詳,但卻是半調子的改革。英美法庭的交互詰問證人,係在其陪審制度中呈現給較無「定見」之虞的陪審團判斷;我國的刑事審判,對證人之交互詰問仍呈現給可能已被檢方案卷「洗腦」而有「定見」的法官判斷,對證人進行一番耗心耗時的交互詰問後,書記官的筆錄也煞有介事的作得厚厚一疊,也有了一些有利被告的證述,但依然動搖不了法官的「定見」,大概是許多辯護律師的無奈罷!

由於司法公信力始終不彰,為此,最近又推出一個重大司法改革,就是《國民法官法》。依此法,某種刑案的第一審,由從國民中選出的國民法官六名與法院的法官三名,共組國民法官法庭審判。但適用此制者,僅限於最輕本刑十年以上有期徒刑及故意犯罪因而發生死亡結果之案件,且少年刑事案件及毒品危害防制條例案件除外。所以刑案適用此制之範圍其實很窄,絕大部分刑案仍按既有的刑事訴訟法辦理,本文前面提到的諸般問題,依然存在於我們的司法。

《國民法官法》有一亮點,即採行了「起訴狀一本主義」,規定「行國民參與審判之案件,檢察官起訴時,應向管轄法院提出起訴書,並不得將卷宗及證物一併送交法院。」檢方的案卷及有關證物不得併隨起訴書一起送交法院,以免審判者於審前先被檢方所送案卷、證物「洗腦」,干擾超然立場。

關於國民法官法庭對判决之評議,則有「有罪之認定,以包含國民法官及法官雙方意見在內達三分之二以上同意决定之。未獲該比例人數同意時,應諭知無罪之判决或為有利於被告之認定。」之規定,合乎「罪疑惟輕」原則,而「罪疑惟輕」原則同時也應是每位刑案審判者之基本思維素養。

國民法官法庭所作判决未必一定比專業法官所為者更好,但因國民法官法庭的九名成員中,從國民選出之國民法官佔了六名,民眾即使對判决失望,也難以責怪法院,有似英美由民眾組成之陪審團的決定,由民眾自負其責。

盡責的法官,固然莫不以實現正義自命,但人的識見有其侷限,其實際上所實現者,往往是自以爲是的正義,是否在正義凜然中行「恐龍」之事而不自知?應是每個法官於煞有介事的審判之餘,所當謙虛省思者。回顧我的司法生涯,實不敢自言未作過「恐龍」判决,曾在一個遊樂園裡,自拍了一張與侏羅紀恐龍模型的合照,傳給友人,題曰:「物以類聚」。

曾聞「唯神能審判人」,可謂哲言,能完全鑒察事之真相及人之內心者,其唯神乎!人審判人,在本質上,是一種僭越,為審判者,可不懼哉?可不慎哉?

文章定位: