1. 詩,載著夢去旅行

1. 詩,載著夢去旅行

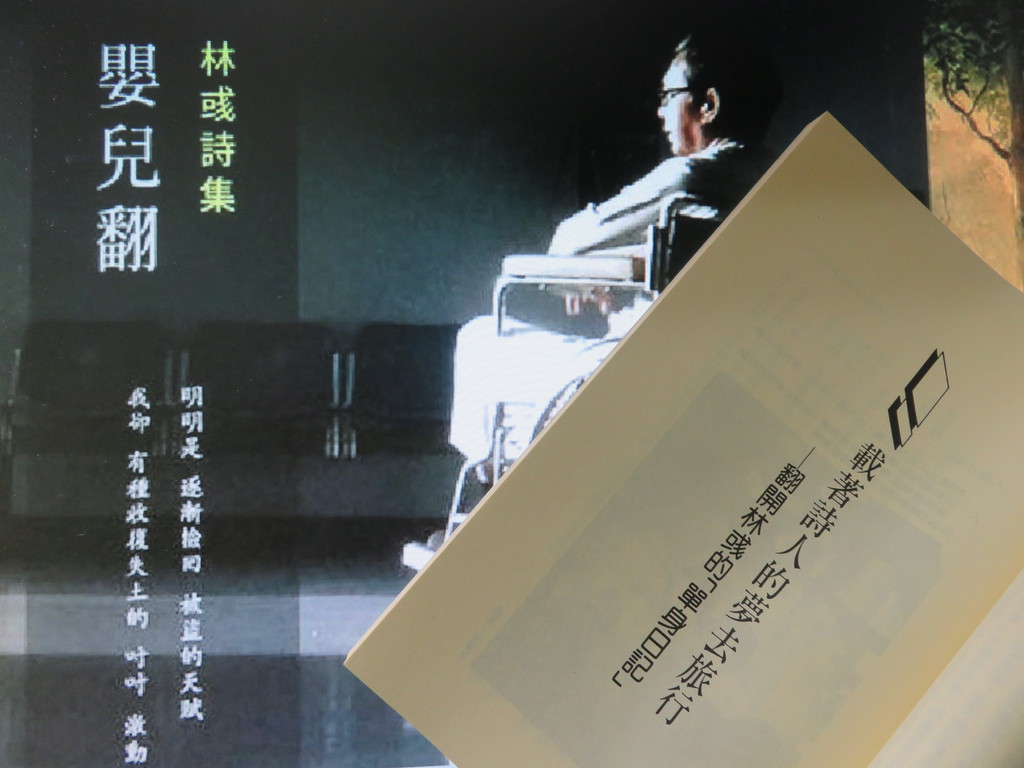

很多年沒再買過詩集,收到林彧新書《嬰兒翻》,同時翻出許多封存的記憶。那些時,沒有人不看《夢要去旅行》吧?每個年輕的孩子,帶著翻飛千里的躁動,藏在詩裡,沒人看見,隨時可以叛逃。

那就是屬於我們的時空鄉愁。寫詩的人,就這麼幾個熟悉的「家」,如果不是在《藍星》,要不就是在《創世紀》。記得,第一首在《藍星詩刊》發表的詩,原詩和詩刊都不在了,記憶裡的字句,卻仍如「昨夜之夢」那樣鮮明而又迷離,恍兮惚兮,字句游移著:「若世間有人愛你/像我這麼多這麼好/請把她慎重收藏起來/像我在收藏你一樣」

相熟的詩人在《藍星》發現幾首我的詩,一驚,他看我一向大氣,自由遊走在世界邊緣,竟然也曾這麼「女兒氣」,忍不住捏著嗓子尖聲細笑,邊說邊學著戲子般的聲容:「若世間有人愛你,像我這麼多這麼好……」逗得我哈哈大笑。年輕時的詩,其實都不太記得了,這首詩的開頭幾句,因為那些遊戲般的嘲弄,倒是音節清晰,成為不離不棄的歲月和聲。

忍不住想起,有一天,和陳憲仁先生聊起一個有意思的議員朋友,他聽了名字,停了會想了一想,輕輕說:「是《明道文藝》的作者。」這怎麼可能呢?她是議員耶!甚麼時候,紅塵浮滾的現實翻騰竟容得下文青織夢?陳先生回到社裡,把她在《明道文藝》發表過的幾篇舊稿,一起影印給我。換我哈哈大笑。認識她的朋友們都來打聽,到底她寫了甚麼?我噙住笑,倒是她答得很瀟灑:「就是些夢要去旅行的青春舊事。」

夢要去旅行,就是我們那個時代,屬於文字裡的共同輝煌。年輕孩子從《明道文藝》出來;寫詩,要在《藍星》、《創世紀》;第一篇小說,得到《聯合文學》、中副、聯副;如果可以得到台灣筆會、《台灣文藝》的肯定和認同,有一種種植在島嶼的真實感將慢慢生根、發芽;活在文字裡的每個孩子,都擁有一種特權:以為一生不會再這樣愛了,以為一生不會再這樣活了,以為一生不會再這樣任性、揮霍了。

然後,我們又繼續愛著、活著,只是慢慢不再任性、揮霍。

1988年1月,林彧在皇冠出版社推出第四本情詩集《戀愛遊戲規則》後,從繁華時尚、其實並不那麼真實的台北媒體隱身,扎實地把自己種植在溪頭鳳凰山麓,接續「阿公的阿祖」林三顯在1855年將武夷山青心烏龍栽植在凍頂山上的六代傳香,一心二葉,而後三顯,把老姑丈、堂兄弟、堂姊夫、姪子、外甥的純粹凍頂烏龍,透過詩、攝影、網路,極盡想像和張望,奢望靠近登峰造極。

找出1989年1月出版的《黃秋芳文學筆記:風景》,翻讀採訪稿〈載著詩人的夢去旅行----翻開林彧的「單身日記」〉,長達6000字詩人速寫的最後一段:「林彧覺得很累、很慘,年齡愈長,愈覺此身非吾所有,希望在四十五歲以前(甚至更提早些),能回到溪頭家中讀書、看山、看雲,再也不要理會都市裏的人事傾軋,再也不要在乎世俗的功利標準,像一場詩人的夢,直須看盡洛城花,始共春風容易別,無邊廣闊的山山水水,還有得他到處去玩賞。」

這本書,是在多年前林彧最後一本詩集出刊後不久的採訪結集。那時,我們並不知道,此後二十九年,詩人未再發表詩作,未再推出新詩集。遷居山鄉,彷彿一場豪賭,回到雲山溪頭玩賞讀書的漫長日子,在《嬰兒翻》後記裡,看起來有個不好不壞的收尾:「歲月多舛,幸好有詩相伴;詩句雖短,足以懸掛一生。」

然則,這還不是結局。所有的創作者都是一個孩子,我們的身體裡總是藏著永遠用不完的任性揮霍。每當日子顛簸、歲月翻篇,平靜的心不小心掀濤驚浪時,總會搖醒一些永遠不會消失的專注癡狂,呼喚我們在滅頂邊緣,掙扎、翻身、奮力前行,然後忽然發現自己在大口呼吸,瞧,這就是「嬰兒翻」!

藏在《嬰兒翻》整本書裡最新鮮、最強烈的登峰造極詩作,就藏在這三個字,嬰兒翻。這是生命最美的開始,也是人生模擬中最劇力萬鈞的微小說。

2. 載著詩人的夢去旅行☆錄自《黃秋芳文學筆記:風景》1989.1

2. 載著詩人的夢去旅行☆錄自《黃秋芳文學筆記:風景》1989.1

談到林彧,自然讓人聯想起他的單身身分,現代的「單身貴族」,其實已經不是什麼新鮮話題,在大都會遍遇即是。然則林彧不同。他溫柔、客氣,帶著點孩子氣的天真,和更多異想天開的夢幻特質,頂適於當情人的那種。

可是,他堅持表示,他和異性朋友們都是中性情誼。

或者,他應該是快樂的。有個各種各樣的朋友,各式各樣的玩樂,工作非常順利,單獨面對自己的時候,又可以非常誠實,享受一切文字與非文字所能帶給他的愉悅,然而,在他的作品裏,在他的作品裏卻又充滿著都市的陰影和上班族的吶喊。也許他就是這樣,隨時晃漾著水質般流動的情緒,適應著各種不同的容器在變形、閃爍,像一個吟遊詩人,不斷經驗著那些沒有終點的旅行。

可是,他又是極端秩序的。絞盡腦汁地設計出各種大眾化專題,在工作範圍裏,他很合理的接受把文字商業化的處理,只是不斷在這些商品文字裡加進一點點可愛的部分,然後在工作以外,所有創作與遊戲的各種需要,他都安排的妥妥當當的。

可以說,他身上不像詩人的那一部份,支撐著他最像詩人的另一部分去恣意發展。

☆詩的最初

關於林彧最詩人的一部分,是在他最美的家鄉裏開始成形。他沉浸在一個感覺不到都城煙塵的記憶裏表示:「小學、國中都在鹿谷家鄉唸書,那是真正的好地方。山青水碧,天藍雲白,更重要的是當你翻開書本時,彷彿滿山的松香嵐氣都被掀開似的。」

在山裏,他經常翻開讀者一片一片的林葉,一朵一朵的野雲,要不,就把思考和情緒全部交付到一本又一本厚厚的書頁裏。曉事成熟的溫柔和感動,慢慢堆疊在他的內心世界,越來越繁複、越來越豐滿,讓他像一塊透空的海綿,有足夠的空間和吸引力,去經驗世事紅塵。

很小的時候,他愛聽體格高壯的二伯父說故事,每當他以鑼鈸般的聲響談到項羽一路退到烏江畔,那寒風颯颯襲來,敵軍在左方在右側呼呼吶喊,項羽散法獨立水邊,浪濤在眼前洶洶翻滾。喝!二伯父伸出肌腱虬突的臂膀大聲一喟:「這項羽也是個詩人哪!」

未曾受過多少教育的二伯父,在他的幼穉心靈上,塑出了一個偉岸的形象,那悲涼的投影拖了好長好長。長大後,他看三國,獨愛羽扇談笑的的諸葛,如此飄逸又富睿智;高中時代被古詩,偏憐採菊東籬的淵明和獨做幽篁的王維。

做一個詩人,大概就這樣渾沌而又堅持的在他心裏種下了一聲不悔的因緣。

☆少年舊事

林彧開始寫詩的時候,那個說故事的二伯父雙鬢漸白,豎眉也不覺地向地心垂伸。當他一臉慈藹地問著林彧想做什麼時,他看著那雙銅鈴的眼睛,彷彿曬到初冬令人酥然暖陽,就毫不猶豫地宣告了一生中最初也是最長的誓諾:「我要當詩人。」

二伯父大笑,確了無欽佩或鼓舞之意,林彧當然大惑不解。後來,他聽說,住在詩人的隔壁是個笑話;他聽說,西門町掉下一個招牌,十個被砸到的行者,九個是詩人;他聽說,詩人的產生,是因為打翻鉛字架的結果。

他開始覺得當詩人不是件好玩的事,但也沒有從此就「痛改前非」。

就讀於彰化高中時,獨自借宿在八卦山下,很不快樂地過了兩年半。他不用功,天天寫詩,數學只有及格一次,讓他稍覺得意的是,那是在臨考前受女友刺激,安靜地讀了兩晚數學,結果神氣兮兮地及格,全班只有五個人沒有拿到紅字,他是其中之一。

這個唯一的及格經驗,是他真正用功的時間。不是在白天徜徉於木麻黃林中,就是晚上去荒墓上數星星,那時候,最喜歡的表情是「皺眉頭」。

最荒唐又美麗的經驗是,讀赫塞赫曼《車輪下》,心裏感動的不得了,那種執著於尋找「真我」的情緒膨脹到了最後,讓他在當時做了個自以為清醒,時則卻糊裏糊塗的決定:他在高三時休學了,然後莫名其妙地去補習。

誰也不敢相信,他休學的原因,居然那麼簡單---想當詩人。怪不得那個曾經在他心裏種詩的二伯父,要對他大笑。

☆愛與溫柔是詩的礎石

然而,他還是過得不錯,靠著他母親的呵護溫柔。他說:「母親是我見到過最開明、堅強、美麗的女性。她對我的包容,真是超乎常人,從小餵食我,成長時給我鼓勵,更重要的事,她是我的忠實讀者,她不認為寫詩沒出息。」

林彧靠著母親的包容,仍堅持著一個詩人的情懷。大哥向陽的詩名,不但不曾對他形成壓力,反而讓他知道,如何認真去寫點東西。

在文字風格上,他們各自獨立;在情感交流裏,他們卻親密相依。林彧表示:「向陽的樂觀,我永遠都學不來。他待我如好友,真的,到現在我還不習慣當面叫他大哥,可是,他從來不曾對我失望,他是我的第一位知音。」

如果不是他的母親和兄長的鼓勵,為他搭建出安全穩實的礎石,不知道林彧是不是還能堅持著,做一個詩人的夢想,尤其是在補習時那樣疲憊陰黯的歲月裏?

☆陽光休假的日子

剛休學的時候,心裏還糊塗的喜悅著,過沒多久,比在校時更為沉重的功課壓力,密密實實地裏缚著他,幾幾乎他都透不過氣。

原來就不是個用功的人,功課當然吃緊。他落榜、重考,在補習班度過兩年陰黯時光,日子過得喪氣而灰敗,像陽光徒然都掉了溫度。他只能在閱讀裏尋找溫熱,影響他最深刻的書是羅曼羅蘭的《約翰克利斯朵夫》,做一個人的卑微、痛楚和韌性,慢慢他都懂得了。

像二十歲時父親驟逝,連著三天,他不吃不喝不睡,只是哭,只是悔恨,第一次他感覺到生老病死的無奈。他把那沒受過多少教育、出身貧苦幼體弱多病,但是聰穎異常的父親從頭想起,牢牢記得他的性情,保持對生命的熱愛,永遠要信任朋友,不斷去寬恕敵人。不知道從什麼時候開始,父親的這些性情都移植到他的血脈裏去了。

然而,陰霾的歲月還沒過完。重考的成績公布,他沒考上大學。林彧也不是笑,只是盡量愉快一點的說:「小時候我一直預感我會讀完博士學位的,這件是嚴重地打擊到我對自己「預測力」的信心;但也因此,我學得更謙虛,或者應該說,更自卑。由於自卑,激發了我不肯認輸的鬥志-我想證明,沒念過大學還是可以抬頭走路的。」

☆載夢去四處流浪

連考兩次大學都沒考好,他去考三專,成績單收到時,聯合報副刊登出他的詩「草之四帖」,他不知道是喜是悲,只是在父親的靈前哭得一蹋糊塗,而後就展開三年快樂而憂鬱的生活。

天天第一堂課都缺席,每學期都瀕臨三分之一曠課數。白天,在學校裡搞社團,和女孩子搭訕,風吹過來,更要大刺刺地張揚著一身狂慢;到了晚上,和一大羣朋友喝酒、聊天,把生活、知識、感情…都評論個夠;夜深了才獨自回家,還是要看書,還是要寫詩,然後,才「自以為了不起」地上牀。

當了兩年裝甲兵之後,又來到台北找工作。前兩個月,他成天窩在沙發上,亂七八糟地寫一些詩,後來,自我推薦到聯合報去當校對。

晚上十點到凌晨一點當數螞蟻的人,白天八點半到下午六點在一家服裝雜誌當編輯。生活安排的幾乎是死釘釘的,起牀,罵自己兩聲,去聯合報校對,再騎破單車回家,寫詩治療失眠,然後,睡覺,再起牀,罵自己兩聲,去雜誌社上班…。

後來,覺得不好玩死了,就辭掉白天的工作。白天寫詩到中國時報人間副刊,晚上在聯合報安靜得像一株失水的「二耳草」。

他的生活正一日一日枯萎下去,沒有位置,也沒有新鮮的火花和撞擊。他不快樂,寧願在夢裏孤單單地四處流浪。

☆破碎的夢魘

當了一年半的校對,越來越覺得煩膩,後來逢上機會,他就轉回家鄉當起聯合報駐竹山記者。

一個年輕而銳氣的地方記者,在自己的故鄉大地上,用翔實真摯的筆,要把故鄉事告訴廣大的人們。所有快樂與不快樂的人間情事,以倍於常人眼見的數量在他身前翻演,慢慢也養成了他在下筆之時,和眼觀世界隔著一層冰冷而堅硬的透明玻璃。

看起來客觀而冷靜,其實他這個人卻浪漫而深情。這種隱藏著兩極性格,不知道是不是因為年輕,所以沒能給予比他更年輕的情人更多穩定和平衡,總覺得愛戀經營得非常辛苦,戀愛生活並不順遂。

地方記者幹了半年,就在七十二年十二月,林彧被自己花了五萬塊買來的機車摔出一張「破碎的臉」,不但眉骨陷入,而且鼻下肉飛,下唇整個裂開。就在他最脆弱的這段時間裏,不知道是巧合還是意外,他那飄搖的愛情也正式結束。這次,他看透了皮相的不可依恃,以及愛情。

到事件結束,破碎的臉也都完美地縫綴起來了,林彧綜觀前後,也只是安靜靜地說:「啊!好大的教訓,從此不願再騎摩托車了。」

☆成長以後

竹山記者生涯,也在這麼一摔裏,摔掉了所有期望和耐性。到了七十三年初,時報周刊找他去當編輯,於是他又重回台北奮鬥。

也許是因為工作的性質適合他,也許是因為年歲增長,性情和智慧都慢慢成熟,這次,他工作得很愉快。幾年來就在時報周刊裏,從編輯、主編,升到編輯組副主任,然後轉任企劃組副主任,現在又轉到中國時報任文化組副刊主編。

看起來,上班族的秩序已經把他框限住了,林彧卻沒擱下創作與生活的經營。他對生活採取「多角經營的精耕主義」,把工作和個人休閒生活分得很清楚。屬於工作範圍內的,很樂意廣泛與人接觸,回到家中卻很討厭受到干擾,白天下午兩點以前都不接電話。

晚上下班後,兩年前喜歡去卡拉OK唱歌;一年前喜歡獨自到陌生的地方去睡一晚,這一年時常到幾家熟悉的小店吃消夜、喝玫瑰紅。他是一個喜歡玩樂,善於安排自己的人。

這種極不詩人的生活層面,卻把他最屬於詩人部分性格呈現出來。

直須看盡洛城花,始共春風容易別。

他是這樣極繁華、及清麗,執意要把生命的極致全都看盡、享盡的一個人。不過,不管玩樂到幾點,回到家一定要看書、寫一兩行自己過癮的筆記,詩較少寫了,然而,仍然在夜裡醞釀芳華。

☆和自己相處對話

回到家裏,只剩下自己一個人,夜,除了星星以外,沒人分享,他一個人把日子過得好好的。

濃郁的咖啡、溫柔的音樂,一些書、一疊稿紙,就是他在夜裡全部的內容。對於感情,自認還是個「菜鳥」,他在過去幾年裏很容易投入,很快就受傷,直到這兩三年來,漸漸習慣單身生活,對感情的事就不放在心上,一直很不對勁,對於一個人過日子,他比兩個人如何生活來得有把握得多。

他是一個習慣和自己相處、對談的人。幾年來,間間斷斷地寫過了好幾本日記,他很喜歡那種和自己交代的感覺。

很久以前,他寫的是「病貓手記」,然後是「髣髴手記」,後來稱「無名記」、「隨便寫」,現在寫「黑。告白」。裏面擺了一些呻吟話語,記錄一些夢囈,小悲小哀罷了,不值一提,但是,對於他自己很重要,因為那些記載,完全不受束縛,有些句子還不合文法,沒有道德干擾,在那裏面,他可以盡性地與自己交談。

林彧沈靜而溫柔地表示:「在那些字羣裏,我既是告解者又是神父,既是犯罪又是法官。寫日記或筆記後,可以寬赦更多人,可以更信任自己。」

☆《單身日記》裏有話要說

他的這些筆記,有的就收錄在詩集《單身日記》裏。《單身日記》這本書,切割著上班族的悲喜,看起來是軟弱憊懶的,那種無可奈何卻又斬切不斷的感覺,像水,慢慢流著、流著,就滲入閱讀者的內心裏,一點點的歡喜、一點點的憂傷,以及一點點的沈思默想,讓人害怕,卻還不至於到驚悚的地步,偶爾,偶爾還透露出莫可奈何也能放笑的幽默來。

他的詩,溫柔,而且散文化得厲害,即使是怨傷,也像鄰家孩童的訴苦抱怨一樣,有點叨擾瑣碎,但也可以不予理會,讓他靜靜晃著晃著,過就也就慢慢沉了下來。

雖然都是都市詩的題材,性格上仍然是傳統詩的情感移植,和一些講究迅速變化、講究後現代特質的都市詩相比,少了點革新詩材的震撼,卻多了許多人情的模擬和體恤。

他把上班族的恐閉症和無奈感,以及人羣的壓力下力圖保持個性的慾望,利用文具、超現實場景、具有普遍性的活動,或者是各種特定階層或個別案例,從不同的角度、不同的方法裏,層層架疊起來,讓人痛,卻又覺得滿足,就好像一種備忘錄,知道這些感覺都清清楚楚地攤開,人的差別個性,也被提醒出來。

然而,這還不是最後結果。翻開《單身日記》的字句,我們更要提醒自己,並不是自以為保持個性就算,這種「最大多數的不同」追究到了最後,其實還是一種人羣的共同,真正要講究的,是如何去經營生活。

☆創作與作品

林彧常常覺得,在文字裏,他最自在。他認為,創作本身是嚴肅的,雖然對自己要求很嚴苛,但從事創作時心情倒很自由,更有時是幾近於遊戲的態度,可是寫完一個篇目,一定要一看再看、一改再改,等到動筆之初的熱情冷卻後,才願意發表。

他對自己作品的看法也很冷靜,他總覺得,既稱作品就要把它當成過去的東西,向別人寫的那樣看待,值得珍惜,但沒什麼好留戀,因為它再好再優秀也都是「以前的我」寫的,「凝凍的光榮」不叫光榮,更何況「過去」的作品並不見得了不起。

大概因為如此,他對別人作品,反而沒有多大意見,隱隱還有疼惜之情。像他自己寫的詩集一樣,作品就是對於人的一種最誠實的紀錄。

從第一本詩集《夢要去旅行》、散文集《愛草》、短文集《快筆速寫》到第二本詩集《單身日記》全都一樣,它們都是林彧在平常生活時序下完成,除了《快筆速寫》集中處理外,其餘則是時間、數量到了就出版,所以《快筆速寫》的創作狀況並無任何特殊心情。

值得注意的是,他的書不論新舊,一定有部分是屬於出版時的階段之作,有部分是更久遠以前的作品,林彧要藉著這樣新舊並輯的編排,讓讀者得到一個較完整的印象,而不是一本書交代一個階段。

他最近的一本詩集《鹿之谷》,是較整齊的山水詩,和前幾本集子較大的不同處是,沒有都市的陰影和上班族的吶喊聲,但也不全是新作,仍是新舊作品並輯,只是編輯走向與以前較不同罷了。

因為它寫作,並非是同一時期只寫固定一類題材,而是一個時期同時處理不同題材,可能他在寫上班族時,他也寫「山鳥」這一類的小詩、市儈味甚重的廣告文案等等,這就是他所謂的「多角經營」。

☆看山看雲的未來

只是,林彧最近都專心地應付工作,絞盡腦汁地設計一個大眾化的副刊,日子其餘大概都暫時放棄了,只是覺得很累、很慘。

他由衷地表示:「很想不要工作了,想要好好念幾年語文方面的書,比如:英文、日文,因為多少都接觸幾年了,放棄太可惜;或者是蒙藏文,對於邊疆,我總是懷著近乎鄉愁的嚮往。」

對於一個長期的上班族而言,這些夢想聽來多麼像一則遙遠的神話?然則,林彧不同。從退伍以後,他幾乎就按著自己規劃的道路在前進。

六年前,他告訴自己要進入報社工作,然後在二十九歲以前出版詩集,三十歲買房子,這些當中的計畫一個個都算達成了。雖然他現在的情況比較難說,變數太大,年齡愈長愈覺「此身非吾所有」,有時就不免「應觀眾要求,加映一場」。不敢再那麼豪爽地為自己開支票,可是,他還是希望在四十五歲以前(甚至更提早些),能完全不必上班工作,回到溪頭家中讀書、看山、看雲,再也不要理會都市裏的人事傾軋,再也不要在乎世俗的功利標準。

雖然很難,可是擁有期待,日子就可以繁華灩盛的過下去。像一場詩人的夢,直須看盡洛城花,始共春風容易別,無邊廣闊的山山水水,還有得他到處去玩賞。

文章定位: