重訪倚紅樓,重訪香港歷史

──寫在梅艷芳的四十八歲誕辰 李展鵬

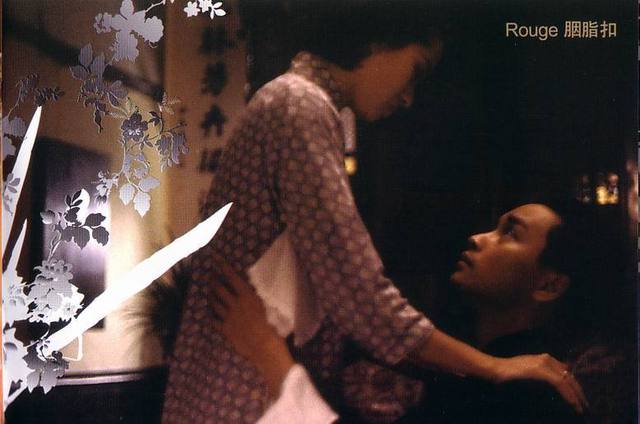

「如夢如幻月,若即若離花」──這是電影《胭脂扣》中十二少送給如花的一副對聯。在上個世紀三十年代的香港西環,在那個紙醉金迷的風月場所,有妓女與嫖客的繾綣纏綿與生生死死:他為她離家出走,她幫他發展事業,奈何環境逼人,他們選擇了殉情,結果一個死,一個活;五十年後,死了的那個她回到陽間,尋找尚在人世的他。這種故事,本是鴛鴦蝴蝶的靡靡之音,但這電影卻成為華語電影經典,最近亦入選香港電影資料館選出的「百部不可不看的香港電影」。

國難當前的妓院愛情

愛情故事常被認為是無關重要的類型,它是婆婆媽媽的、哭哭啼啼的,它不關心更嚴肅的社會問題與政治歷史;要了解社會,似乎要看紀錄片,要了解歷史,似乎要看史詩式戰爭片。《胭脂扣》的世界真的小得很,電影主場景就是那間叫做倚紅樓的妓院,劇情也只有兒女私情。如果談到三十年代的民族苦難,《胭脂扣》就更難辭其咎:中國動盪,日軍侵華,書寫那個時代,居然只有妓女嫖客的愛情故事?

但事實卻非如此。自八八年《胭脂扣》公映以來,不但是當年香港電影金像獎的最佳電影,也被奉為香港電影經典;不只在華語世界,就是在英美的學術界,《胭脂扣》至今是討論香港電影與文化的一部不可不提的作品。如果這種不道德的兒女私情有那麼輕於鴻毛,那麼它被觀眾與學者重視的原因何在?在辛亥革命一百周年的此刻,重新閱讀《胭脂扣》顯得特別有意義。

《胭脂扣》掀起了香港八九十年代的一股懷舊風。這股風潮,不只是一種閒情與消費。八四年中英聯合聲明簽訂,確定九七回歸。在一種「殖民統治的結束」、「民族恥辱的終結」的大歷史論述之下,香港人嘗試尋索本土的歷史、香港的視角。一方面,《胭脂扣》是虛構的,在關錦鵬濃彩重墨的鏡頭下,那種如夢如幻為當年的香港人提供了情緒的逃逸──既然前景不明,就逃到纏繞的愛情與虛構的夢幻中。但是,《胭脂扣》又是真實的,原作者李碧華做了不少關於塘西風月的資料收集,把妓院的生活與文化寫得巨細無遺,什麼「溫心老契」(指妓女鍾情的客人)、「埋街食井水」(指妓女從良),都有一定事實基礎,那是被塵封的某一段香港歲月的特殊生活方式。這種另類的香港歷史,跟英國及中國大陸書寫的香港都不相同:英國人刻意抹去殖民歷史,而強調香港作為一個繁榮都市的「現狀」;至於中國歷史中的香港,則是鴉片戰爭帶來的民族恥辱。這兩種論述,都未必有香港本土角度。

五十年的改變與承諾的背棄

電影中,如花在陰間等十二少等了五十年,她的鬼魂回到八十年代的香港尋找十二少。叫如花錯愕的,是香港的面目全非;倚紅樓成了幼稚園,一片煙花之地則變成石屎森林。關錦鵬在顏色上刻意強調了兩個年代的差異:三十年代有炫目繽紛的暖色調,八十年代則是冰冷的灰與藍。這一筆,顯示香港躍身成世界都市的代價──在驚人的城市發展中,歷史感已經消失殆盡。而如花鬼魂的出現則提醒現代香港人:我們是有歷史的。至於那個五十年後的重訪,則巧合地跟當時中英聯合聲明訂明的五十年不變相關;如花重回陽間的失落,一是因十二少不守同死的承諾,二是因五十年來的香港驚人變化令她驚詫。

《胭脂扣》大受歡迎之後,有以粵語片為致敬對象的懷舊喜劇潮,如《九二黑玫瑰對黑玫瑰》,有以香港風雲人物為題材的一些傳記片,如《跛豪》,至於標誌了王家衛的六十年代情結的《阿飛正傳》,亦在《胭脂扣》之後登場。在香港這個不重視歷史、看不到歷史的現代大都市,電影人與觀眾都沉溺在懷舊情緒中。

而梅艷芳的演出,除了為她贏得多個影后殊榮之外,亦有更深的其他意義。首先,在當時黑幫片(以周潤發為代表)與警匪片(以成龍為代表)大行其道之下,以女性角色為主軸的電影並不多見。而《胭脂扣》作為懷舊電影濫觴的重要性,恰恰必須透過女性來展示。香港學者洛楓就曾提到,關錦鵬的懷舊電影,包括後來的《阮玲玉》,往往是用女性角色去尋索過去。當正統政治史往往被男性(包括國家領袖、高官、軍人等)佔據,《胭脂扣》用了妓女去揭開一些不為人知的香港本土歷史,這是與「大歷史」有差異有距離的「小歷史」,也因此提供了另類的歷史視野。

一個由梅艷芳飾演的妓女

其實,妓女已不是第一次被用作香港的隱喻。作家施叔青的「香港三部曲」,透過妓女蝴蝶來訴說香港歷史,女性自覺是對殖民歷史的抗拒。而妓女的身不由己,也的確可以作為香港的殖民歷史的隱喻。事實上,香港亦曾是一個充滿妓女的地方,根據記載,在一八七零年代,在香港的十二三萬人口中,有接近兩萬人是妓女。妓女如花由梅艷芳來飾演,亦有特別意義。在拍《胭脂扣》之前早以《壞女孩》及《妖女》等歌曲走紅的她,是當時一個標誌性的女性。她是一個文化的混雜體,集合了東洋的、西洋的、中國的,她的台上形象是強勢的開始的,也因此,她的身體盛載的是文化與性別的可能性,她代表的是未被正統中國文化認可的香港文化。而梅艷芳作為事業有成的獨立女性,她的演出亦讓如花這個角色──一個儘管命運悲苦及地位低微但其實很勇敢很倔強的妓女──更有說服力。

而倚紅樓這個旖旎纏綿的空間,也提供了一種歷史視角。當正統歷史的主角多是男性,正統歷史的空間則常常是戰場、朝廷及政府機關。而《胭脂扣》要探訪的過去,竟都在一間妓院,一個在社會上被極度邊緣化的空間。香港這個殖民城市,本來在地理上文化上政治上都是邊緣的,北京朝廷的政事,東北三省的戰事,香港都無從置喙。因此,香港的文化書寫,就似乎必須要從邊緣的空間著墨:那個醉生夢死的倚紅樓,表面上跟政治亳無關係,但它卻可以是很政治的一片空間:在這個正統歷史不會關心的地方,正正有最好的理由不理會政治的大敘事,自成一角地書寫自己的歷史,這就是本土歷史書寫的契機所在。當《胭脂扣》受到眾多觀眾喜愛,就代表他們在這個邊緣的特異空間找到一點微妙的本土認同感。就像在今天的澳門,民間歷史可能要從渡船街或福隆新街寫起,而非金蓮花廣場或議事亭前地。

在《胭脂扣》之後,梅艷芳還拍了懷舊味十足的《何日君再來》及《川島芳子》。三部電影都有共同點:以特殊的女性角色講歷史(妓女、歌女及女間諜),以特殊的空間講政治(妓院、歌廳及酒館等),幾部電影都有明顯的香港人的視野。歷史從來是眾聲喧嘩的,歷史的論述從來不應有一言堂,就像對辛亥革命的理解也可以有很多方式,最近梁文道的鴻文《辛亥百周年──去南方》就作出了出色的示範。重訪倚紅樓,我們看到的是讓香港人(相信還有香港以外的處於正統歷史文化邊緣位置的其他人,包括澳門人)找到共鳴的一段過去;透過如花的角度,我們看到了一種另類的文化認同與歷史書寫的可能。而梅艷芳的演技與她負載的複雜的文化身份,則成為香港跟歷史對話的橋樑。也因此,今天當我們談《胭脂扣》,談如花,談香港懷舊潮,都不可能跳過梅艷芳在其中畫龍點睛的重要性;就像關錦鵬所說,是梅艷芳成就了《胭脂扣》。

(《澳門日報》演藝版,10月20日)

文章定位: