一、何處是鄉土?

五月中旬,和作家阿盛約在與「瓦窯溝」僅一水之隔的公館溫州街,著淺色布襯衫、側背中時「人間」副刊紀念版黑布書包,冒雨前來的阿盛一臉從容地隨意入座,俐落明快地向店家點了摩卡瑪奇朵。

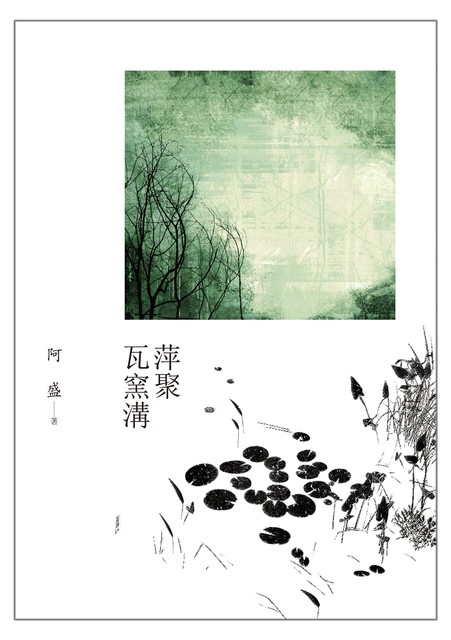

「我喝咖啡一定要加糖。」阿盛說。「我以前無法想像喝咖啡的人到底喝到了什麼、他們是怎樣的人、甚至過什麼樣的生活。」寫作養成裡混有極濃厚鄉土血緣的阿盛如是自述他初進台北城的生活情狀。「我們這個世代,比較不喜歡小布爾喬亞那一套,五六斤米的錢拿去喝一杯咖啡,對我們來講實在是太昂貴了,這不是落伍,而是價值觀的差異。這一直必須持續到我大學畢業,進入中國時報工作。以當年封閉的社會來講,報社的環境是一個資訊較為豐富的窗口,我有了城市的交際和生活圈後,才漸漸習慣城市生活。」這段話表達了一種和城市之間永恆的距離──正如採訪中他所一再強調的:「我不喜歡台北。儘管我已經習慣這裡的生活,就是沒辦法喜歡。」一般論者多將阿盛放置在鄉土作家的位置,然而,抽離了前此強烈的鄉土寫實主義風格,新書《萍聚瓦窯溝》嘗試的反倒是一種超越鄉土地景的書寫,將「鄉土」的意義轉入庶民之中。「瓦窯溝」寫的是他蟄居台北十六年的中和一帶,書中除了少數篇章,在某種層次的意義上,其寫作的焦點與核心已不再是傳統意義下的鄉土,而明顯有了城市的情感結構與經驗色彩。

「不管多麼先進的都市,就算是住大樓、經營科技業,庶民文化還是相當顯現的,七月半照樣得要燒香拜拜,所以一個民族要完全脫胎換骨是不太可能的。因此對我來說,鄉土的意義比不上文化的層次。」阿盛如此詮釋自己對「鄉土」的定位:「我一開始寫作,跟大家都一樣,一定是寫自己最熟悉的環境、事物,對於被封為鄉土作家並沒有太大意見,但我認為鄉土指的並不就是鄉下,台北也是我的鄉土,甚至在另一種意義上,我認為整個台灣都是鄉土。」自言和前一代鄉土作家明顯區隔開來,作為戰後新生代的作家,阿盛的鄉土書寫跳脫了城鄉地域的差別,而將筆鋒轉向流動在城鄉之間的人們。「瓦窯溝」這個看似極具鄉土氣息、實則乃指稱一座城市的詞彙,便有了興味深長的意義。

二、城市即故事

橫越雙和兩地的瓦窯溝,因過去在中和地區燒窯造磚而得名,而今泛指中永和交界一帶。一九九五年,阿盛初遷此地,正是幼女出生其年。阿盛記下新居大樓對面的肉羹店──「見慣無英雄,初意以為無非又是路攤夜市尋常口味,首次嘗之,吃了一驚。這道地是庶民美食,用心做出來的,簡單卻不隨便。」〈好肉羹〉短短數百字篇幅,以庶民物事淺淡地將個人私史與市井一景交織勾連,阿盛寫來從容輕鬆,毫不費力。事實上,《萍聚瓦窯溝》中有極大篇幅的城市地誌書寫,以個人生命的縱軸為經,以地點為緯,這些自個人歷史地層四處溢散的物件人事,飄蓬萍聚於「瓦窯溝」這個中介。阿盛以小品筆調輕淡勾勒,物事聚散,便自有了其機緣與宿命。在此地歷經育女、喪母、教課、開班等人世變遷,「瓦窯溝」便如同星叢聚集的個人史地點,輻輳了作者十數年來遷徙飄移的動線。

於是,從鄉土回憶到城市生活,從底層庶民地景到個人雅痞情懷,全書沿著觀察者的視角,展開一幅幅浮世繪式的市井變貌。鄉土作家的底牌其實是庶民書寫?對此,阿盛說:「我的教養,從長輩那裡來的可能比從學者處來得多,那種生活庶民的文化,是一種傳承。我們是戰後出生的一代,沒有經歷戰爭,受的教育也不同,所以上一代的觀念與生活型態──也就是我所稱的文化DNA──往下傳承到我們,則是透過教養。知識體系當然可以透過教育制度完整的學習,但我跟家庭之間,所存在的卻是非知識的文化,這方面則是透過來自母親的教養。」而母親總也與原鄉有關;與書寫的永恆性有關。《萍》書多次寫到母親的形象,阿盛在接受訪談時如此慨歎:「人一路活過來多辛苦啊,七災八難的,挫折那麼多,苦難那麼多,人是會篩選記憶的,美好的事物總會留下來。台灣有句話:父親走了,路頭還長;母親走了,路頭就斷。故鄉變成一個形而上的東西,情感是絕對的,但那種實際的勾連,卻會因此變得稀薄,那並不是刻意去疏離,是很自然而然的消淡了。也許現代的台北人,並不會覺得台北是他們的故鄉,台北對他們來說只是一個出生地,也就只是那樣子而已。對我而言卻不是這樣,無論寫作的題材是鄉村或城市,都是我的母土。」

三、心有欠,字即債

這些看似市井地貌的書寫,替散文書寫中的物件重估了它們的抽象意義,進而安置其情感價值。距離上一本著作《夜燕相思燈》出版,睽違將近五年的《萍聚瓦窯溝》,收錄共九十九篇作品,其中無論憶往或記事,行筆寫來,字裡行間都佈滿此種細瑣物事的痕跡。如輯一「十八歲,定格」諸篇〈便當底下一塊錢〉、〈七百三十粒饅頭〉、〈一九七三年尤加利〉等等,看似物誌書寫,實則在物件中寄託繫年記事的記憶重置想望。〈阿母提去當店了〉寫小學時珍愛的一件毛線衣,在家道衰落之始,被母親輾轉託付三哥拿去典當,阿盛寫道:「我開始『老成』也就是由那事起的因吧。」正因是物質貧乏的年代,在物之上,反而有神靈寄託。〈十八歲,定格〉寫及中學時代一位家境較好的同學,帶來相機為阿盛留下他的十八歲定格。多年後卻輾轉聽聞這位同學自殺身亡的消息。當年艷羨他人之有,如今物事變遷,徒餘「命中註定免相爭,加減算來攏公平」的慨歎。阿盛說,寫作乃是「心有欠,字即債」,而物事漂散,半生沉浮字海的阿盛,寫作、生活、與積欠,終是萍聚在這「中和之道」的瓦窯溝,聚散兩忘,互不相欠。

──自由副刊 2012.06.04

文章定位: