氣宇軒昂的戰車,充滿戰鬥氣息。

八二三砲戰時,這種兩棲登陸運輸車能裝載裝備物資,實施突擊登陸,並讓傷亡減到最低。物資運送超過三千四百頓,粉碎共軍拿下金門的癡夢。所以它功勞很大很大。

榕園有這麼個傳說。這兒後山是個鳳凰穴。男丁都當官。女性幾乎都守空閨,要撫育孩子及侍奉公婆。一位地理師禁不起一位官夫人請求,要她拿鋤頭敲後面山穴,說這樣先生就會回來團圓。官夫人也沒想太多,只盼著一家團圓。沒想到是破壞了此穴地理,先生被罷官回來。其他的太太也照辦。這兒的鳳凰因此飛到大陸去了。風水被破壞,從此一闕不振。是真是假,當故事聽就好。

盤根錯節的老榕樹綠蔭成涼,寬闊又幽靜。

來過金門的旅客,在過去沒有手機的時代,扮演了它十分吃重的角色。千里一線牽,要與家人或朋友聯繫,沒它還真不行呢。把金門兩字鑲入實用的電話筒,創意十分,早成了地標之一了。

到處可見喜雀。

俞大維先生其人其事。

俞大維是浙江紹興人,1897年12月25日出生,先後就讀于復旦大學、聖約翰大學,21歲時到哈佛大學攻讀數理邏輯,拿到博士學位後又到德國大學攻讀數學及德國哲學,並有幸系統地聆聽了愛因斯坦的相對論。取得第二個博士學位後俞大維便留在德國進行兵器及戰略研究,後婉拒美、德等國的高薪聘用,毅然回國效力。俞大維于1933年任國民黨政府兵工署署長,1946年初任交通部長,1949年赴臺,1954年在台灣出任“國防部長”。1993年7月8日因病于台北辭世,享年96歲。

俞大維既非黃埔出身,又非職業軍人,甚至終生未參加國民黨,卻以學者的身份擔任“國防部長”這一既重要又敏感的職務,一幹就是十年,並且口碑甚好,這不僅在當時是絕無僅有的,即使後來也沒有這樣的事例。不少人對俞大維充滿好奇,但由於他生活低調,不事張揚,不寫日記,也不寫回憶錄,甚至不贊成人們為他寫傳記,因此外界對他的政治態度、處事原則、生活情趣、家庭生活知之甚少。

俞大維在德國研修軍事期間,曾參與國民黨政府購買德國軍械事宜,十分認真,又十分清廉,被國民黨任命為駐德國商務調查部主任,後來多次督導採購外國的軍需物資,直至回國以後。按照國際慣例,收取工廠回扣是天經地義的事,至於暗箱操作,更是數不勝數。為了防止弊端,凡是大規模的訂貨,俞大維都親自參與。1930年他奉命採購歐洲有名的博福斯(Bofors)工廠生產的75型山炮,他親自到工廠所在地瑞典去洽談。當時國民黨政府每年都向該廠購買12門這種山炮,廠方也照例為他準備了12門,並告訴他將有一筆不菲的回扣(那時叫“佣金”)。當他知道這筆回扣正好購買3台同樣規格的山炮以後,立即平靜地說:“希望你們趕工,15門山炮一齊交貨。”這句輕描淡寫的話讓工廠的上層人士大吃一驚。他們只知道俞大維諳熟軍械,精通外語,舉止儒雅,卻不知國民黨政府中尚有如此廉潔之官員,感動得不知說什麼好。他們希望交下這個朋友,但又不敢貿然送禮,最後工廠向政府報告此事,並提出申請,由瑞典政府贈他一枚勳章。回國後俞大維對此事緘口不提,直到四十多年後才為人知曉。

在兵工署工作的12年間,他不但注意國外科技動態,還專門成立了研究部門,開發研製適合中國國情的軍械。在抗戰8年中,兵工署下轄的許多兵工廠生產了大量的武器彈藥,保障了正面戰場的武器供應,因此他常戲稱自己是“打鐵的”或“鐵匠”,並以尉遲恭自況。他是彈道專家,各兵工廠有重要武器試驗,他必定親臨現場,並對有關技術人員進行指導。

50年代初的俞府全家福。前排左起:俞大維夫人陳新午(陳寅屬之妹),俞大維、長孫、長媳蔣友梅(蔣經國之女),後排左起:長子俞揚和、三子俞小濟、資子俞方濟

俞大維最可貴的是清廉。對美國現代史有研究的作家芭芭拉·塔克曼女士在他的《史迪威》傳中對國民黨政府諸多要員頗有微詞,但卻多次以各種例子來稱頌俞大維廉潔公正,知識廣博。二戰時期美國駐重慶記者西沃道克·懷特曾在其著作《霹靂中國》,極力推崇俞大維。

俞大維常說自己是“半生戎馬,半生書生”。他好藏書,更好讀書。他在自傳體散文《超以象外,得其環中》中說:“……經學方面我是從《公羊傳》開始的,接著是《榖粱傳》、《左傳》、《四書》、《禮記》;史部方面選讀《史記》及《漢書》、《通鑒》;子部以老、莊為主,另選讀荀子文章;集部從《楚辭》開始,一直念到《昭明文選》、《古文辭類纂》、《經史百家雜鈔》……”,至於軍事、科技方面的書籍讀得更多了。去世前俞大維立遺囑,將藏書分為兩類:軍事科學書籍全部捐贈“三軍”大學;文、史、哲及自然科學書籍全部捐贈台灣大學圖書館。據統計,僅捐贈台灣大學的書籍就有7000余冊。

書籍多了就要有藏書的地方。俞大維謝絕了政府配備的豪宅,而是借住在妹妹、妹夫家經過改造的廚房裏,屋頂還是斜坡。俞大維的妹妹俞大在臺灣大學外語系任教,妹夫傅斯年是文化界名人,時任台灣大學校長。當時傅斯年的住所也很簡單,是由一家日本招待所稍加修葺改建而成的。到過俞家的人都說,他家到處都堆著書,四壁是書架與書櫃,他自己則像被書桌上的書埋在書堆裏。俞大維先生認為,自己身為“國防部長”,外出巡視的時間遠遠多於在家居住的時間,只要能有地方妥善藏書即可。直到80年代,俞大維才有了自己的寓所。

俞大維身居要職,數次調動工作,他絕不帶一個“自己人”走馬上任,也從不安置一個私人。他在接受“國防部長”職務前曾提出兩個條件,否則絕不就任。一是不管人事與財務;二是用人無類,節省公幣。他本人不送禮,也不收禮,用人唯才,不論派系。由於他本人不是職業軍人,也不是國民黨員,所以能公平、客觀地處理各種問題,贏得了很好的口碑。

每當人們對俞大維清廉、自律、愛國的品德稱道時,也都為另一件事暗中詫異:一個研究自然科學、並不熱衷政治的人為什麼長期追隨蔣公?為什麼生前身後處處表示對蔣公的感恩、眷念之情?蔣、俞之間既沒有任何親緣關係,也沒有任何私交,這種感情從何而來?,俞大維先生為什麼有這種深摯的感恩之情到了暮年更是昇華到了極致?要弄清這個問題,就不能不追溯到俞大維的出身及家庭影響了。正是這種潛移默化直至根深蒂固的影響,決定了俞大維的性格特點和處世態度。

俞大維九秩華誕,郝柏村、宋長志恭獻“不忮不求”匾

俞大維自幼便受到良好的家庭教育,儒家傳統思想終生支配著他。加之他的母親曾廣珊是曾國藩的長房長孫女,自幼受到嚴格的家教。曾氏家族甚至旁系親屬都是按《文正公家書》的精髓教育後代。由於父親去世較早,母親的教育就更顯得突出。母親淹貫文史,博聞強記,不論是經、史、子、集還是詩詞、小說都能深得其味,這些都浸潤著幼年的俞大維,特別是曾國藩的一句“不近人情的事不做”更是成了俞大維為人處世、待人接物的重要準則。俞大維學習刻苦、嚴於律己、清正廉潔都是緣于這個原則;身先士卒、寬厚待人、忠於職守更是發揚了這個原則。

在德國留學與工作近十年,期間擔任駐德國商務調查部主任,此時的俞大維與蔣公並無交往,但由於蔣公對德國的軍械裝備、軍隊訓練及有關業務都十分崇拜,而俞大維正是這方面的青年專家,自然被蔣公認為是可用之才。俞大維抱著滿腔熱忱回國效力。為了回國,甚至割捨了一段感情,帶著稚子獨自離開德國。

俞大維從兵工署長、交通部長,一直做到“國防部長”,在常人眼裏,一定與蔣公過從甚密,但據他自己說,與蔣公見面機會多,但談話次數極少。第一次與蔣公正式談話是在漢口,蔣公與俞大維談兵工署撤退的有關事宜。也許是蔣公看到俞大維把兵工署工作安排得井井有條,又絕無政治野心,因此對他十分放心,此後蔣對兵工署的工作不再過問,俞大維可以按照自己的設想和形勢的需要,把兵工署逐漸建成一個生產、研製、開發新武器的基地,培養了不少人才。俞大維感到蔣確實厚待自己,身邊沒安排一個人掣肘,自己在國外所學的專長有了施展的舞臺,這一切正是自己所追求的。基於這些,俞大維開始感念蔣公的知遇之恩。

最令俞大維感動的一件事發生在抗戰勝利之後。當時兵工署尚未回遷,俞大維正在重慶侍奉母病,聯軍要求蔣派俞大維到上海視查並接收日寇一座重要軍械庫,俞大維倣照李密也寫了一份“陳情表”給蔣,稱自己“報國之日長,報母之日短”,請求蔣另派他人。蔣不但沒有怪其“抗旨”,相反,派專機並配備了醫護人員將俞大維母子接往上海,使俞大維得以忠孝兩全。這件事使俞大維對於蔣的恩德沒齒難忘,以至在蔣撤離大陸時俞大維義無反顧地隨行前往。

與蔣公的另一次談話是在淮海戰役期間。當時俞大維任交通部長,奉命給徐州、蚌埠一帶的國民黨軍隊空投糧食。投糧的當天下午,蔣來電話問糧食是否投到,俞大維只回答:“投到了。”蔣又問了一些空投細節,最後反問:“你怎麼肯定投到了?又怎麼知道得這麼清楚?”俞大維又只是一句:“是我親自坐運輸機去空投的。”俞大維之所以親自空投,是他覺得軍隊在天寒地凍又嚴重缺糧的困境中實在太辛苦,如果敷衍了事就太“不近人情”了。俞大維的回答讓蔣深感寬慰,也更了解俞大維的為人。這件事為俞大維以後接任“國防部長”奠定了基礎。

深得蔣公信任的下屬確實不多,在重要崗位上擔任要職的就更少了。俞大維在任“國防部長”期間克盡職守,盡心竭力,蔣公對這位“國防部長”是滿意的。俞大維晚年曾對人披露,他的辦公室與蔣公的辦公室有一道暗門相通,可以隨時見面,但是他們兩人誰也沒有用過這扇門,可見他們是互相理解、互相信任的。大概除了對俞大維外,蔣公對任何下屬也沒有如此信任過,所以俞大維在不同場合多次表示要報“知遇之恩”,越是這樣,也越要“士為知己所用”了。

蔣公去世以後,每逢忌日或冥辰,俞大維必去慈湖陵園叩首謁陵,風雨無阻。晚年的俞大維行走不便,以輪椅代步,依然每年兩次謁陵叩首,常常感動得在場的謁陵群眾也隨之跪下。

1977年,俞大維身體大不如前,于1月20日立下遺囑,其中第一段是:

余追隨故總統蔣公四十七年,曾任兵工署長、交通部長、國防部長。賴蔣公專純信任,得達成艱巨任務,知遇之感,永志難忘。

最後一段是:

余去世以後,遺體火化。不舉行任何吊祭或紀念儀式,亦不得收受親友賻贈,骨灰由長子揚和(俞大維長子俞揚和曾任國民黨空軍飛行員,抗戰時期多次駕機參與對日空戰,後定居美國。——作者注)駕機撒于金門海面,先飛過故總統蔣公之陵寢及故副總統陳公之墓園,以致余最後之敬禮。

俞蔣之情不可謂不深矣。

俞蔣之情整整延續了一個甲子,但俞大維始終未加入國民黨,也從未對任何人談及個中緣由。俞大維退休後,曾有一位台灣要員去拜訪他,要介紹他加入國民黨,他平靜地從容回答:“人都老了,何必再學吹鼓呢!”

俞大維早年研究戰略與軍械,長期從事與軍事有關的工作,他關愛士卒,認為危險的地方決不能讓士兵去打頭陣,所以深得官兵好評。

晚年的俞大維一直生活在台灣,對兩岸關係十分關注。他曾對人表示,希望兩岸和平,不要再起干戈。還說,凡是打過仗的人都不願意看到戰火重燃,因為戰爭只能帶來災難,對誰都沒有好處。

九十隨語

今天,親朋好友、各界人士都以為我九十二歲,我生於光緒二十三年丁酉 年的耶誕節,離過年還有七天,但是按中國人的演算法就差了兩歲。因此只有我一個人感覺自己九十歲。

一生中影響我最深的,是母親經常對我轉述曾文正公的一句話——不近人情的事他不做。我也是如此,不近人情的事,我不做。母親是曾文正公的孫女,這句話由母親說來倍覺平易深遠,我因而終身奉行不輟。

……

俗話常說“人生如戲”,我是這句話的信徒。認為劇本冥冥之中早已經編好了,故事的發展由不得你作主,操縱在編劇者的手上。譬如我這個念哲學、數學的人,為什麼會終身獻身戎馬呢,沒有人能回答這個問題。

在人生這場戲中,我只是個配角,跑龍套的,只管扮演好自己的角色,不使整場戲亂了陣腳,哪敢理會活得愉快不愉快!因此我很少往前瞻望什麼,只因我知道還沒有發生的事不能預知,一切由編劇作主,就是所謂“人在江湖,身不由已”。然而偶爾回顧往日,總算還能自豪地說一句,我演得並不差!

我的生活很簡單,像是:看戲只看一段——自己演的這段;喜歡牛肉麵、漢堡,因為這些食物方便;四十歲後戒煙、酒,現在每晚喝一小杯,只是為了促進血液迴圈,沒有特殊的理由;住的房子是以前日本招待所的廚房改建的,臥室屋頂斜一邊,是後來加蓋的,目前可說仍過著老兵的生活。

日常生活,我遵循和平的原則,從來沒有發過脾氣,不交個性暴躁的朋友,也不聘用得大吼大叫才能做好事的人。在家中,我既是個溫和的丈夫,也是慈祥的父親,我的小孩不曾挨過罵,道理是我認為罵多了的小孩子是長不成器的。至於夫妻間的小吵是常事,勸架的人才是多事。這個原則使我九十年來始終保持愉快的心情來做事,和我接觸的人也都能濡染到我的樂觀心性。

我是個普通人,過著和一般人沒有兩樣的生活,所以老百姓相信的我都信。舉個例:我到北港媽祖廟去,看到一些善男信女抽籤、卜卦、磕頭,我也跟著向媽祖磕頭,有人就笑我:“你是學科學的,為什麼也相信這一套呢?”我只簡單地告訴他:“因為老百姓磕頭,我也是老百姓。”

我知道我的哲學,到西門町去隨便問個路人,就會得到答案,只不過他或許不是睡在廚房裏。

我最喜歡什麼呢?音樂吧!在德國四年,每個月都去聽音樂會,現在耳不聰、目不明,卻能感覺到身邊時常使人心境安寧的音樂。我也喜歡文學作品,只是標準不高,我對生活的要求是簡單,自然不想拿些深奧的哲理來麻煩自己,所以我喜歡像白居易等所寫的婦孺皆知的作品。

備註:是摘錄中國台灣網人物誌的文章,因為立場不同,我刪除及更動部分文字,以符合國情。

隨身攜帶閱讀的書,在戰火中受損,仍持續翻閱。

文人本質,俞部長也有很多圖章。

穿過的軍裝及鞋子

俞部長身高158公分,又非軍人出身,卻國防部長當了10年,還有個美稱『前線部長』

獲青天白日勳章,但曾來不配戴,而是戴下面那個受傷榮譽勳章,因為打仗受傷,他與有榮焉。這就是俞先生的為人。

書桌一隅

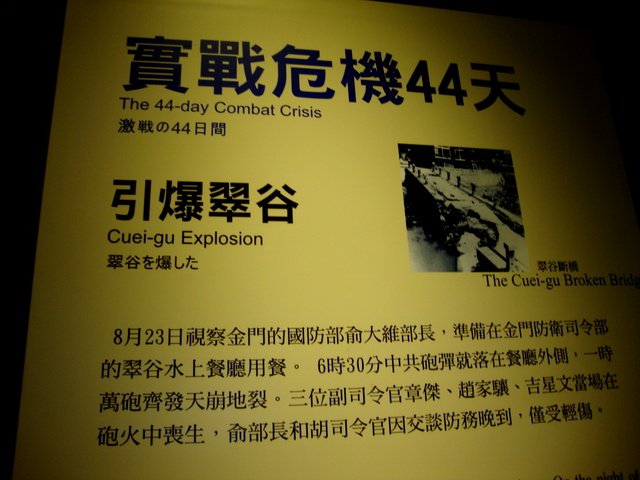

823 砲戰殉職的三位副司令官。翠谷十分隱密,敵軍會投彈轟炸,聽說是有匪諜。那天是副司令官們跟俞先生要在這兒共進晚餐,俞先生因公務遲到了,才逃過一劫。 三位副司令官都在50歲上下,正值英年,卻都犧牲了。

砲戰館裡談砲戰,我卻在門口巧遇這個任由爺爺怎麼牽都牽不住的娃兒。我看到了薪火的傳承,傷口終究會彌平,歷史已遠,哲人也不在了,但典型在夙昔。不是嗎?清廉是俞先生一輩子讓人感佩的操守。