沈默/寫

看麥特‧李維斯(Matt Reeves)編導的《蝙蝠俠》(The Batman),彷彿是目擊《梟巢喋血戰》(The Maltese Falcon)、《大眠》(The Big Sleep)、《郵差總按兩次鈴》(The Postman Always Rings Twice)、《唐人街》(Chinatown)、《鐵面特警隊》(L.A. Confidential)、《黑色追緝令》(Pulp Fiction)、《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)、《火線追緝令 》(Se7en)、《驚悚》(Primal Fear)、《人骨拼圖》(The Bone Collector)、《人魔》(Hannibal)等黑色電影、驚悚電影、連續殺人魔電影,還魂或脫胎換骨於21世紀漫畫英雄改編電影,而這確實也是這部蝙蝠俠電影最有趣的地方。

在我看來,這或亦是沿襲了陶德‧菲利普斯(Todd Phillips)《小丑》(Joker)將馬丁‧史柯西斯(Martin Scorsese)的《計程車司機》(Taxi Driver)、《喜劇之王》(The King of Comedy)、《殘酷大街》(Mean Streets)等移形換影到DC擴充宇宙的概念,無疑都是為謹守大眾娛樂通俗世界的漫改電影,打開了藝術性的路線,使得2000年以來的漫改電影大浪潮,擁抱了再度進化的可能。

《蝙蝠俠》強調偵探推理辦案過程融入,當然了,裡面的解謎不是太複雜,毋寧說是懸疑氣氛的展演,更多的是冷硬派小說那種咬死不放的頑固心態,裡面處理到許多犯罪小說常見的元素,同時,片中謎語人屢次強調布魯斯‧韋恩之父的過錯,彷彿在致敬勞倫斯‧卜洛克(Lawrence Block)的馬修‧史卡德系列第一本作品《父之罪》(The Sins of the Fathers)。

是這樣沒錯,人都是會犯錯的,就算他是聖人、偉大的好人,也不可能完美無缺。

而羅伯‧派汀森(Robert Pattinson)在2022版裡詮釋著背負著極大罪惡感的蝙蝠俠,相比先前意志力強大、勇於對抗自身恐懼陰影、克里斯汀‧貝爾(Christian Bale)所飾演的布魯斯‧韋恩,派汀森的表演,顯然更為頹廢也更是軟弱,渾身充滿凡人性,缺乏英雄感,但這一點反而非常吸引我,也更契合2022新版蝙蝠俠的主旨。

英雄從來不是強者,英雄是從弱者裡面長出來的,不是為了跟弱者站在一起他才變成英雄,很可能是反過來,就因為他是弱者,那個充滿創傷的人,他才有可能懂得成為英雄的必要。

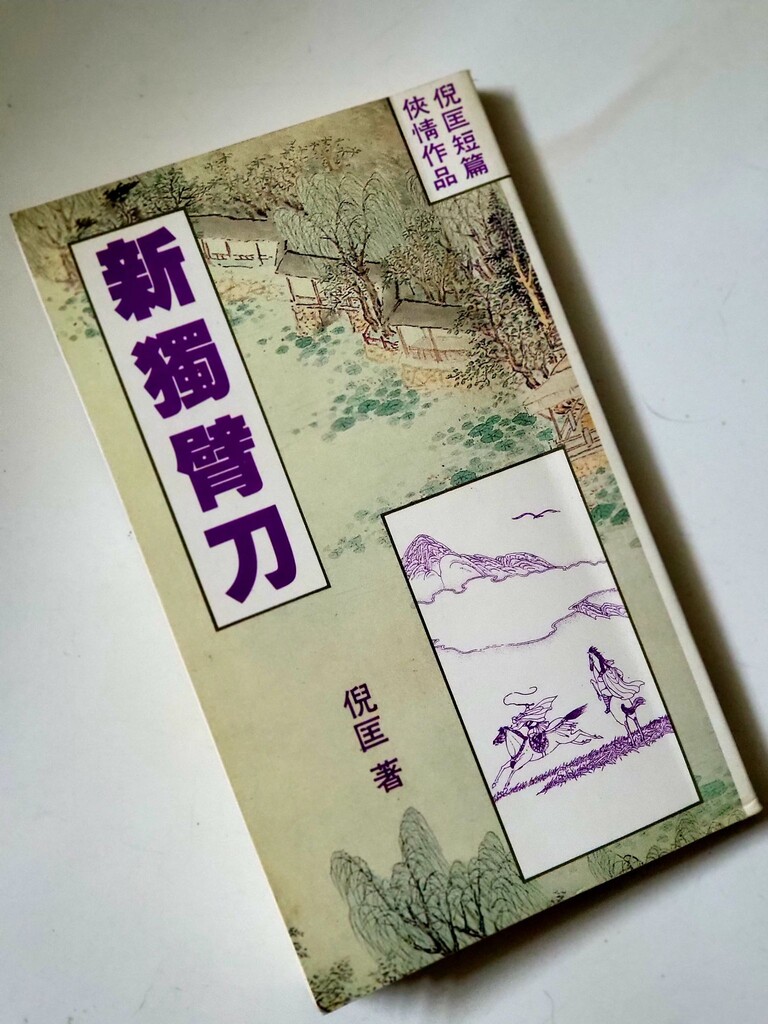

華文科幻大師倪匡的武俠小說《新獨臂刀》(1993年,萬象圖書X風雲時代)收有兩篇中、短篇故事,一是〈新獨臂刀〉,另一是〈劍分飛〉──在武俠小說百年史裡,寫非長篇武俠的本就罕見,比較認真經營的應該就是倪匡和溫瑞安了,只是溫瑞安中短篇武俠往往都有相關性、延續性,共享一個武林世界觀,倪匡則是更著重於每一篇故事的核心是否妥善處理與表達,精采度、完整度都更勝過溫瑞安。如同號稱當代短篇推理小說之王的愛德華‧霍克(Edward D. Hoch),我總認為倪匡堪稱中短篇武俠之王。

〈新獨臂刀〉同時也有電影《新獨臂刀》(1971),為著名的硬派武俠導演張徹的作品,兩者情節是一致的,編劇也是倪匡。倪匡原本就與導演張徹聯合編劇、帶起60年代武俠片新風潮的《獨臂刀》(1967),而《新獨臂刀》更是將原有的獨臂刀系列武林觀推翻,重啟新的人物和事件,一如2022版《蝙蝠俠》翻過了克里斯多福‧諾蘭(Christopher Nolan)執導、已成經典的《黑暗騎士三部曲》(The Dark Knight Trilogy),以另一種觀點塑造新一代蝙蝠俠。

《獨臂刀》方剛被師父之女砍下右臂情節類似於《神鵰俠侶》裡楊過被郭芙斷臂,而後以斷刀練成獨臂刀法,自成一格,且幫助了師門金刀門剋制長臂神魔,度過了滅門之禍──獨臂、斷刀對長臂的設計,無疑是缺損與俱足的對照,且短這件事也未必就輸給長,反而是另一種難以意料的狀態,由此推進去想關於異常、正常的範疇,或也就有一番新的認識。

至於〈新獨臂刀〉(或電影《新獨臂刀》)不再處理刀客與原生門派的關係,而是一個失敗者如何去適應、理解自身的挫敗和殘缺,從而組建出新的出路,再也無須逞兇鬥狠,過起心安理得的日子。

倪匡明寫年輕俠客雷力被萬年第一大俠龍異之設計,戰敗後,自斷一臂退出江湖,當起客棧店小二,與鐵匠之女巴蕉相戀,與另一後起之秀封俊傑結交,又因封俊傑遇劫,決心為其復仇,再戰龍異之。

唯〈新獨臂刀〉最有意思的還是,龍異之以正義之名行惡,設計陷阱給心高氣傲的年輕人跳坑的種種舉措,為了維護天下第一的名號,龍異之可真煞費苦心。倪匡對其心理內在活動的敘述是這麼寫的:「……要維持武林第一大俠這個號稱,可真不容易啊!……龍異之自然知道這些後起之秀的武功,和他相比,總還有一段距離,可是如要將他們打敗,令他們輸得心服口服,又要使普天下武林人物,同聲讚好,不損他大俠的令名,那可真是不容易的事!……『武林第一大俠』,這是一個令人受用之極的稱號,但也是一個附骨之蛆,一旦當上了『武林第一大俠』,就一定要一直當下去,一定要想盡一切辦法來維持它,究竟是受用還是受苦,連龍異之自己,也有點分不清了。」、「……他享有天下第一高手之名,已經十多年了,他自問一點也不快樂。……因為那實在太可怕了,他會不再得到人們的尊敬,他會變成沒沒無聞,他只要退一步,就會變得退一百步,一直退到再也沒有人知道他為止。╱所以,他一步也不能退!……在那副莊嚴的神色之下,誰也想不到,他的心中會那樣害怕,害怕退一步之後,整個人就會在江湖上消失。」

這一條強者之路何其漫長,顯而易見也跟正義未必有何相關,反倒是一套大俠經營術。為了成為最閃亮的那顆星,必須想方設法讓後起之秀墜入黑暗。這是反俠義的寫法,或者說是倪匡更誠實地去透視人性所得的殘酷結論。

武俠小說一路以來有許多繼承,包含俠義小說的包袱,就是對俠義精神無止境的推崇,進而標準化、道德化,缺乏省思的可能,只遺留為單純的教條。武俠小說後來發展的僵固、退化,當與此有關。創作有時候必須去足夠黑暗、邪惡的地方走一遭,並不是為了追求一時一地一人的正義準則,而是更大範圍去凝注去逼視人性後面那些潛藏的東西。

倪匡武俠的精義就在於,江湖夢的除魅,以及去偶像(英雄)化的世間觀照,那是真正的小說家之眼,不被舊有的道德規範束縛,是更勇猛地闖進人心裡的祕密活動,如對天下第一的執念,以及騎虎難下進退皆險的複雜心理。

包含另一短篇〈劍分飛〉亦直涉於人的內在真相:「……武林中人,每每說甚麼豪氣干雲,其實,武林中人的氣量最窄,一招半式之爭,你勝我敗之恥,常常刻骨銘心地記在心頭,永生不忘地記在心頭,就連我師父,是何等超脫之人,卻也不能例外,在死前仍然念念不忘,一定要我替他揚名,其實,今晚我又豈是願意和汪雷動手的?看到汪雷那種失刀吃驚的樣子,想想他一世英名,付諸東流,我心中也一樣不舒服!」

小說中的主人翁呂不凡是邪派的鐵劍老妖之徒,正派這邊就要群起而攻,甚至陰謀暗算之,彷彿只要以正義為名行之,無論做出多麼卑劣邪惡的事,都仍然是正義之師。倪匡精準地暴露出所謂邪正之分往往不過是意識形態、政治立場的選擇,而所謂武林不過是人類社會的隱喻體。在倪匡筆下,〈新獨臂刀〉雷力復仇後的不行走江湖是實實在在的瀟灑,〈劍分飛〉呂不凡能夠超然於正邪,更是難能可貴的全面性視野。

沒有一件事是理所當然的,任何理所當然的本身,都存放著一定程度的可疑,必得去撬破、去看穿,而後理解到所有價值觀都自有成因以及運作法則。小說之所以可貴,就在於帶領我們一起去挖掘、發現和思索,人內心本就長有聖徒與怪物的矛盾性。善惡正邪不是外來的,是人的裡面本來就具有的成分。再高貴的人,也都有骯髒齷齪的部分。反之亦然,惡人的內在難道就沒有一點點光的容身之處嗎?

我非常喜歡〈劍分飛〉的最後一幕描寫,呂不凡搭著帆船在湖心,看見了流星,「……然而天際的一亮,一閃即滅,天空又恢復了黑暗,而他心頭的創傷,卻永遠存在。呂不凡閉上了眼睛,他不要看到天空,不要看到流星,不要看到一切。可是,他在閉上了眼睛之後,卻看到了甄飛鳳的倩影,他突然之間,大聲笑了起來。他的笑聲如此之驚人,在寂靜的湖面上,迅速地傳了開去,令得早已睡著了的倦雁,一齊振翅,飛了起來!」

寫景,卻也抒心。倪匡的寫作本事在這個尾聲裡盡顯,不凡與飛鳳,最後他們都以帶著創傷、離開群體的方法成全自身。我以為,倪匡不被武俠的格局所困,越過了俠義的狹隘目光,直直盯著武俠的本質:自由。此所以,他的人物們都能夠超脫傷痛與人生,找到一顆自由之心,演繹完整的灑脫,而那確乎是詩意難擋的開闊胸懷啊!

發表於《武俠故事》第二二六期:

https://vocus.cc/article/6281d6a0fd897800013765de

文章定位: