1949年8月,19歲的爸爸從山東來台,白色恐怖時期,政府禁止人民與大陸親人聯繫,即使是透過海外轉信,或偷聽大陸的尋親廣播,都會惹上「附匪」的罪名,甚至株連無辜。

1976年我讀初二,夏天很悶熱,有一夜我睡不著起床時,發現爸爸也沒睡,他正在畫一張圖。原來他一直作夢都是回到山東的老家,但今晚他做了一個夢,夢到自己已經找不到回家的路,因此他驚醒之後,就趕緊畫下從青島到窮鄉僻壤的老家的地圖,哪裡有岔路,哪裡該轉彎,他費盡了心思,然而離家太久了,始終難以畫得滿意。

從小爸爸就一直在我面前扮演全能者的形象,然而在「回家」這事上,他無能為力;甚至隨著年華老去,他連「想家」的能力都逐漸被剝奪了。但天亮後他清醒了一點,趕緊將這張圖燒掉,還一再叮嚀我千萬別跟人說起這事。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

1987年末,蔣經國在臨死前終於鬆了綁,准許軍公教以外的人民赴大陸探親,爸爸在1989年初匆忙地辦了退休,因為在公職服務差幾個月滿20年,退休金損失不少,然而為了想家,他還與40年前決定離開大陸時那樣堅決,重新回到老家。

山東是老紅區,1949年之前國共兩軍進出多次,共軍最後終於獲勝,但因沒有海軍,青島又是德國建好的軍港,國民黨的海軍用美援軍艦,運走了大批的陸軍,其餘空間則用來封校,強押學生上船。

許多孩子早上去上學,這一上就是四十年,沒有文憑、沒有家庭,我爺爺奶奶到死之前,都不知道我爸爸去了哪裡。

回到山東,祖父在「解放」之初就被批鬥後公開槍決了,自古以來只聽說當政者要除惡安善,但連「善霸」也要殺,確實讓人思想大大的「解放」。祖母在饑荒中死去,大姑父與姑母到北大荒後沒多久也死了,老家的人看他好像是專程回來奪產的。

唯一的親人小姑姑嫁給鄰村的「貧農」,但也不敢和爸爸說話。表哥表姊們看到「台胞」,就像見到了「待宰的肥羊」。

我小姑姑在父母姊姊都死後,嫁給鄉下的「貧農」(這「貧農」不是我說的,是他們家的人自己標榜的),爸爸四十年後再見到她時,驚弓之鳥的小姑姑,那四十天裡不敢說任何一句話,一個字也認不出來。一直到她前年去世,爸爸沒機會單獨與她說一段話、通一次信,全都由旁人代轉代寫。

爸爸難過的不敢相信,這是他離開大陸前,那才貌雙全,讓全校師生讚歎的「校花」。身邊的人卻只是一直要爸爸出題目,考考小姑姑的記憶,證明這一家人真是「台胞親屬」。

為了不為難眼前這可憐的女人,爸爸媽媽只好趕緊與這家人相認,但這一認又出了問題。爸爸的舅舅家,也來了一批人,要接爸爸去掃祖母的墓。

這家人一來就痛責姑丈這一家人,以前如何對待祖母、對待姑姑,他們替姑丈出了一個難題,「你岳母的墓在哪里?」姑丈與表哥們答不出來。那年代大夥「劃清界線」都來不及,誰管這「黑五類」葬在哪里。

結果一陣群架械鬥後,多年來的冤仇一次解決,因為驚動鄉裡的幹部,連縣裡的對台辦都派車來了,調解之後,爸爸再花一次錢,兩家又吹吹打打、鳴鑼開道,爸爸去他舅舅家看到了祖母的墓,就和母親去了濟南。但祖父、大姑、大姑父葬在何處,也就無從打聽起了。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

爸爸回台後除了按時寄錢,還另外接濟了小表弟從中學一路到研究所。(我與姊姊,還是等弟妹大學畢業後,才讀大學與研究所的)

家破人亡、親情淪喪,沒多久又爆發了那個事件,傷心的爸爸終於回家了。國民黨害爸爸得的四十年思鄉病,讓共產黨四十天就治好了。

網友「瞎溜達」曾說:「瞎溜達到哪兒,哪兒就是鄉了。」其實和我們基督徒的想法很接近,我們在地上都只是支搭帳棚的過客,什麼祖國、同鄉、血濃於水......老實說都只是......

在台灣白色恐怖時,外省人因思鄉而被情治人員誣陷為「附匪」,反正獎金來自沒收「匪諜」財產,又能記功升官,同是外省人的鄉親只會坐視,甚至漠視、敵視......

我很感謝那天上的祂,讓爸爸因這樣的環境而認識祂,人的盡頭才是祂的起頭,當我們知道地上的家雖然留戀,但天上的家更值得向往時,平安喜樂取代了我們一家人的悲憤愁苦,也讓我因地上的父而認識天上的父。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

然而爸爸離開老家後,並沒有直接回台,而是又往濟南去。

爸爸上濟南是為了去找他四十年前的一個老同學,這同學出身鄉下,看來拙口笨舌,穿著土氣,城裡的都欺負他,爸爸多次向他傳福音也毫無果效。

但有一天下課時,他拉住爸爸,問爸爸對將來有何打算。爸爸告訴他禱告了很久,卻始終沒回應。

那同學急得罵他說,你知道城外現在有多亂,接著伸出大拇指、食指與中指,比了一個「八」,他向爸爸承認,自己是那邊派來的,大概從明天起,老蔣就會封校拉伕,接著八路就要進城。所以今晚他就會溜出城去,邀爸爸一起上路。

爸爸不敢相信,眼前這個沈默寡言、一副鄉巴佬樣子的人,竟是「職業學生」,爸爸一直以為「職業學生」是那些整天搞罷課、鬧絕食的風雲人物。

他問爸爸你是真相信有神,還只是喜歡上教會而已。爸爸說他是真相信有神,願意接受神所量給他的每個環境。

那人就警告爸爸,你若是相信老蔣,明天就照樣上學,這樣大概就會去台灣;但你是基督徒,可就千萬別留在紅區,現在共軍還沒有海空軍,台灣還能多拖一陣子,但也只是遲早的事,還是往香港、美國去,尤其千萬別去四川。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

爸爸和他出城後,聽了他的建議,連夜南逃,但共軍一過江後勢如破竹,爸爸沒地方去,還是搭太安輪到台灣,躲在台北火車站旁邊的七洋大樓,那棟樓的主人好像是因經濟犯罪而捲逃,大陸來的流亡學生幾千人全窩在那棟樓裡,三樓住女生,一二樓住男生,大家白天在新公園、火車站前遊蕩,晚上回來睡覺。

後來國軍的上官業佑將軍,派兵封住大樓,一一抓住流竄的所有男生,先關保安司令部再解送澎湖。那時老蔣的軍人,每天兩頓、一個月的薪水連條牙膏都買不起,退伍遙遙無期,結婚你去作夢還快點。

澎湖防衛司令部前面那幾棵歪脖子樹後來全被砍了,因為幾乎每天晚上都有軍人去上吊,還有一棵樹吊死兩個人,派衛兵去站崗結果衛兵自己也吊死了,因為這些無言的抗議,連澎湖最珍貴的樹也被砍了。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

老蔣對北方人、非嫡系的軍隊、學生都不信任。在他眼中大陸會丟全是這些人搞的,而這批山東流亡學生組成的雜牌軍,同時具備這三個條件,所以受盡了政工的迫害。

爸爸的一個同學,晚上睡覺要用繩子把自己綁在床上,因為他怕被「丟包」(就是裝在麻袋裡,用小船運到海上丟下),他老婆氣得要離婚,感情不睦。

另一個同學,不敢讓人走在他背後,走路一定靠著牆,睡覺不敢關燈,聽到鞭炮聲或電視裡的槍聲,就嚇得發出像女人一樣的尖叫,因為他幾次「陪刑」(就是一群人被蒙眼綁赴刑場,但不知道子彈會不會打進自己身上)。連他的兒女都受不了他的怪癖,最後與妻兒分居,孤老以終。

政工系統不斷整肅這批學生兵,天一亮起來,周圍的同學不見了,被收押、被管訓、被發配、被丟包,沒一個敢問。

每次「抓匪諜」運動一來,這批「匪類」就有人遭殃,甚至是整班、整排的失蹤(不一定是死,也許是收押判刑、禁閉管訓或改編單位)透過這樣恐怖的整肅、整編,再整肅、整編;慢慢身邊認識的人越來越少,同學之間在街上遇見不敢打招呼。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

幾年後,國際情勢改變了,美國軍援台灣的條件就是逼老蔣先裁軍,這些學生兵因此有的讀軍校,有的退伍讀大學、教小學,有的留營到士官長退伍,也有的開小差。爸爸退下來後在一家孤兒院教書。

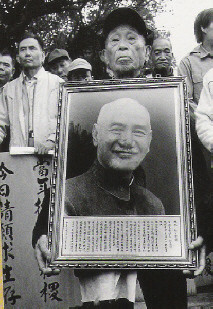

媽媽告訴我,爸爸在見到小姑姑、見到祖母的墓、見到自己出生的老家,都還很鎮定。雖有流淚,但不致失態。可是離開老家與小姑姑的家,一到濟南見到老同學,爸爸和那人兩個抱頭痛哭了半個小時,旁人想將這兩個老人分開,卻使了最大的勁也沒辦法。

兩人哭的從一開始那種嚎啕大哭,到後來變成斷斷續續的抽噎聲,最後變成一種令人毛骨悚然,彷佛地獄上來的哀鳴。

爸爸這同學的下場也不好,剛解放時過了一段好日子,也結婚生子、他的兒女都比我們大。但接下來的反右與文革,他受盡了苦難,子女因為跟他長期的分離以及求學的不順,也跟他感情疏離,他感到孤寂的只想早點離世。

他從之前一年台灣開放對大陸的通信中,知道爸爸四十年來雖經白色恐怖下牢獄之災、車禍斷腿、工作不順,但全家人仍能生活在平安喜樂中,可以一起為同一個人、同一件事向神禱告,他為爸爸感到高興。

他覺得一生當中,作了許多好事,也作了許多不覺得那麼好的事。他雖然還是不相信有神,但那天他為什麼會邀爸爸一起離開那座圍城,他自己也不知道。他笑說或許這神是為了救爸爸,才讓他這不信的人跟著攪和在一起了。

他告訴爸爸,雖然共產黨犯了很大的錯,但他依然相信共產黨,這一切一切都只是過程,至終那種社會主義的理想一定會實現。

老一輩的人怎麼想的,我不知道?但他們那種最基本的「人性」,即使認同的理想不一樣,也可以是好朋友,互相欣賞對方的長處。

這種最基本的要求,今天在我們中間還看得到嗎?我雖然懷疑,但我依舊盼望。

文章定位: