追憶葛斯塔夫馬勒(一)

摘譯自奧圖·克倫貝勒的《往事瑣憶》

Otto Klemperer: Minor Collections / 1964

我對馬勒的最初印象,要回到很早以前——實際上要回到約1894年,當時他是漢堡大都會劇院的指揮樂長(Kapellmaster)*1。我那時放學回家習慣穿越格林德爾大道(Grindellallee),馬勒跟我住在城西的同一個區。有一天,在放學的路上時,看到一位長相奇怪的人走在我旁邊。他手上握著帽子,似乎不能正常邁步。看起來他有一種抽筋似的步伐,走路時不斷地突然停頓,好像有一隻腳是畸形的。我一面以不尋常的好奇心注視他,一面自言自語說:「這位就是大都會劇院的指揮樂長馬勒。」我不確定怎麼會知道,也許得自雙親;他們偶爾去市立劇院看表演,回來後攜帶的節目單上,可以清楚醒目地看到馬勒的名字。

再度看到馬勒已經是多年後的事了。那是在1906年,奧斯·卡弗萊德(Oskar Fried)指揮馬勒第二號交響曲之時。這件作品的演出獲得空前的成功。然而十年前柏林新聞界曾猛烈抨擊該作品,普遍認為是“假冒的天才”(simulated genius)。奧斯卡弗萊德後來成為斯特恩合唱團(Stern Choral Society)的指揮,而我是他的同僚,偶而代理指揮一職。弗萊德自從憑著實力演出李斯特的清唱劇《聖伊莉莎白》之後,開始由籍籍無名而嶄露頭角。他指揮的第二件作品就是馬勒的第二號交響曲,此時我有幸得到機會指揮後台管弦樂隊 (off-stage orchestea)*2。有個極為困難的問題樂段,其中包含了速度上不斷的變化,所以處理時必須極為小心。排演時馬勒親自出席,當我走向他問道對後台管弦樂團的演出是否滿意時,他回答說:「太可怕了——聲音太大了。」我冒昧地指出樂譜上的標示“極強”,「沒錯」他說:「是從遠方傳來的。」於是我謹記在心,在實際演出時提示我的樂手們(他們都靠得很近)演奏得十分輕柔。如我所說,這次演出非常成功。在謝幕鞠躬無數次後,馬勒來到休息室。當他的眼光掃到我時,立刻握住我的手,說:「太好了!」我樂昏了。

從那天開始,我的夢想之一就是當馬勒的工作夥伴。他後來指揮維也納歌劇院。我請教弗萊德,如何能引起馬勒的注意,他告訴我:世界上只有一件事可以引發他的興趣,那就是他自己的作品。我二話不說,立刻坐下寫了一首第二號交響曲的四手聯彈鋼琴編曲(此曲從未出版)。

上述第二號交響曲演出幾個月之後,馬勒代替尼基許指揮第三號交響曲,我被賦予一個小任務:這一回是負責後台的小鼓(side-drum)。雖然職責比之前更不重要,但是從科佩尼克大街(köpenicker strasse) 的排演到馬勒獲邀與理查史特勞斯共餐的奧格斯堡街(augsburger strasse),我能一路陪伴著他。我們必須搭用高架鐵路,這新玩意並未引起馬勒多大的興趣。突然他對我說:「你作曲,是嗎?」完全沒想到自己的學院訓練就是正式的作曲,我支吾以對。「罷了,罷了,」他笑著說:「你作曲,我看得出你作曲!」第三號交響曲在柏林獲得巨大的成功,特別是第三樂章。

那年冬天,我和大提琴家 Jacques van Lier 一同進行一趟小型的巡迴演出,我除了負責鋼琴伴奏之外還有自己的獨奏演出。這趟巡迴之旅必須造訪維也納三次,於是弗萊德特別提醒我要打電話給馬勒,並且向我保證馬勒會很高興。我照做了,馬勒當下邀請我參加該晚他指揮的《女武》神演出。不巧,當晚我有自己的音樂演出,幸而我還趕得上欣賞到第二和第三幕。現場的體驗真是無法言語形容。我從來沒在舞台上見過第二幕的結尾,展現得如此流暢。木管樂器導入第三幕時的顫音發聲,具有不可置信的穿刺力;至於偉大的C小調插入段(Nach dem Tann lenkt sie das taumelnde Ross) 管弦樂幾乎要消失於空氣之中。而魔火音樂 (the Magic Fire music) 結尾的表現,指揮家似乎超越了自己。

第二次造訪維也納,我有機會從頭到尾觀賞《伊菲革涅亞在奧利斯》(Iphigenia in Aulis)的排演。其中 Marie Gutheil-Schoder 演唱伊菲革涅亞(Iphigenia)一角,Anna Mildenburg 演唱克呂泰涅斯特拉(Clytemnestra),Demuth演唱阿加曼儂(Agamemnon),Schmedes 演唱阿基里斯(Achilles),Hesch 演唱祭師,而馬勒擔任指揮。對於這場演出,我幾乎沒什麼話好說;它近乎完美得非語言所能描述。Gutheil-Schoder 所展現的處女般純淨感人深刻,Mildenburg 由馬勒伴奏的詠嘆調〈勇敢地振作起来〉(Wappne Dich mit zürnendem Mute)迄今依然飄揚在我耳際。

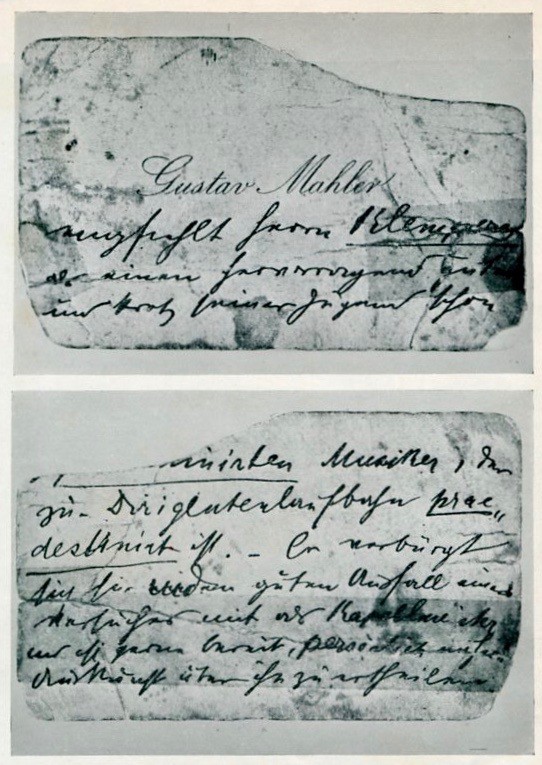

我巡迴中第三度造訪維也納之事,無疑是這輩子生涯的分水嶺。這回,我手臂夾著第二號交響曲的鋼琴編曲手稿去見馬勒,誠心誠意地彈奏詼諧曲給他聽。當我彈完時他說:「你為什麼要當指揮家?你已經是卓然有成的鋼琴家了。」我向他承認,要當指揮家是我堅定不移的雄心壯志,並要求他寫推薦函。他拒絕了。「那樣的推薦函往往虛而不實,」他說:「不如明早你直接去見國民劇院的指揮 Rainer Simons, 告訴他是我叫你去的。」我去了但無功而返,於是回到馬勒那兒,告訴他手寫的推薦函至關重要。於是他從口袋掏出名片寫上了可以為我打開每一扇門的推薦語;迄今我依然保留著,上頭寫道:

「葛斯塔夫馬勒茲推薦克倫貝勒先生是極為優秀且經驗豐富的音樂家,雖然年輕卻命定投身於指揮家生涯。對於他擔任指揮樂長的考驗,本人保證他成功勝任,並樂於提供有關他個人的進一步訊息。」

實際上,馬勒是我的「創造者」(Creator Spiritus)。

我把這份推薦函的照相影本寄給德國所有的歌劇院,其中大都石沈大海,而少數有回覆的僅僅暗示可能獲得無薪的職位,這顯然無法吸引我。如果只是留在維也納在馬勒手下工作有問題的話,我再多下把勁就行了,可惜歌劇院只接納無薪的員工。終於,憑著馬勒推薦函的助力,我擁有了第一份合同,也就是在布拉格擔任合唱團指導和 Angelo Neumann 手下的常駐副指揮。

1908年春天,馬勒來到布拉格,在捷克博覽會指揮一場音樂會。他看起來曬黑了而且非常健康。音樂會演出的全是流行的作品——包括史麥塔納的《被出賣的新娘》、華格納的《崔斯坦》和《紐倫堡的名歌手》等的序曲,再加上貝多芬第七號交響曲。我只聽了一場排演。事後我的想法是:除非我們能指揮得像馬勒一樣,否則最好放棄指揮一職。在貝多芬交響曲中,他指揮快板樂章的第二部分,比起主要部分速度略微活潑,於是整體聽起來像是全新的作品。至於《崔斯坦序曲》(當然他指揮時沒有任何加速) 的高潮,則是我從來沒聽過的、演奏得如此充滿情感的衝擊,而《紐倫堡名歌手》中的進行曲亦復如是。

次年,1909年,馬勒再度造訪布拉格,指揮他第七號交響曲的首演。他為此進行了將近十二次多的排練。他的指揮技巧極為出色。每天排演後他一定將全部管弦樂譜帶回家,進行訂正、潤飾和修補。我們這些晚輩音樂家,包括華爾特、波丹斯基(Bodanzky)*3、von Keussler和我,都樂於助他一臂之力,但他並沒有聽進去,寧可全部自己親力親為。

我們通常在傍晚時份和他一起待在他的旅館裡。他神情輕鬆並十分逗趣,一無拘束地滔滔不絕甚至有點大聲地談到他在維也納的繼任人,並宣稱在指揮華格納的音樂上,這位繼任者比起他本人走得離華格納更遠。這位繼任者是溫嘉特納(Weingartner),他指揮《女武神》時縮減了無以計數的樂段,以至於國家劇院第四層樓座位的老樂迷們,不是噓他或喝倒采就是紛紛離席。

馬勒也肆無忌憚地談論 雨果·沃爾夫(Hugo Wolf),他極度不喜歡此人。我這自負的傻小子,當面反駁他說:「他的《莫里克祈禱(主啊,一切照祢的意旨)》〔Mörike-gebet (‘Herr, schick was Du willst’)〕非常好。」他朝我射出憤怒的眼神,於是我只好含糊其辭囁囁地說:「基於對閣下的尊重,這只是我個人的淺見。」

他的第七號交響曲演出並不成功。尤其是柏林評論家 Leopold Schmidt 出面強烈反對這件作品。的確,就算在今天,第一和最後部分仍舊顯得艱澀,但是中間的三個樂章單純真誠而感人深刻。

1909年冬天,我和我的指揮 Angelo Neumann 意見不合,雖然擁有五年的合約,我還是在季末離開了布拉格。我在急需的時刻,發電報給身在紐約的馬勒,由於在漢堡有一個空缺,請他為我美言幾句。後來我聽說他發了一個簡短的電報給當家指揮,說:「抓住克倫貝勒。」他抓住了,於是我又有了工作。

然後,1910年燦爛的夏天來了,這時馬勒在慕尼黑與慕尼黑愛樂排演他的第八交響曲。坦白說,直到此時我才充分了解馬勒的音樂、才明白他是多麼偉大的作曲家。可惜,我只聽到與樂團、獨唱者和兒童合唱團的幾場排演。我並未出席九月份的首演,因為我正好有一場指揮在漢堡的大都會歌劇院。當我們像往常在布拉格一樣,與馬勒共處在他的旅館時,他聊到美國之行。顯然,他主要的體驗是首度有機會指揮貝多芬的「田園交響曲」。雖然看似難以置信,但他第一次有機會指揮這件作品居然是年屆五十而且發生在美國!歐洲從來沒給過他這個機遇。

後來,他在紐約感染了扁桃腺炎隨後惡化為濃毒。巴黎的尚特梅斯(Chantemesse)醫生試圖注射血清,但無效。維也納的Chvostek教授也被召來,雖然令馬勒覺得心安卻無法挽救他的生命。 從巴黎回到維也納的火車上,他的脈搏弱到被誤認為已經過世。顯然他在世的最後幾天話說得不多,多半自責待人過於嚴苛。他也為荀貝格擔心,不斷地問:「我走了誰來照應他?」他於1911年五月18日逝於維也納。*4

他真的煙消雲散了嗎?難道這位在歐洲樂壇上叱吒風雲的人物終究走了?我可不這麼認為。他撒播的種子已經千百倍地開花結果。他隨著他的作品和偉大的典範而永垂不朽。

與他同代的傑出人士都知道他是何等人物。荀貝格在他的著作《和聲理論》的獻詞中稱他為「聖者」;史特勞斯聽了馬勒四號首演之後宣稱,他絕對寫不出這樣的慢板。費茲納爾 Hans Pfitzner 的名言「他心中有愛」則道盡一切。

若論馬勒所有的精神特質,他是徹頭徹尾是一位實事求是而快樂坦蕩的人,充滿精力和活力*5,仁慈而樂善好施,並且很清楚能對「這世界」的期望是什麼。他總是說:「我的時代會在我死後來臨」——他說對了。

他的音樂將永續嗎?這是無法回答的問題。我個人相信他的二號和八號以及他所有的歌曲將繼續被演出,但真正長留在我們記憶中的,最先而且最重要的,是他的人格、他思想的純粹性、他的正直、以及對夥伴的嚴格要求。

願靈安息

_______________________________

*1. 德文。樂長。17 和18世紀宮廷或私人管弦樂團或唱詩班的音樂指揮。(根據貓頭鷹版的《音樂辭典》)

"Kapellmeister"是德國字,指負責製作音樂的人。這個複合字包括 Kapelle (唱詩班、管弦樂團、或原始意義:教堂) 和 Meister(大師)。原指在教堂負責音樂的人。該詞的含意反映了音樂專業的變化。

在歷史上,大約西元1500–1800期間的德語國家,Kapellmeister指稱為君王或貴族或教堂服務的音樂指導。其職位通常是資深的音樂家,並負責監督其他音樂家。

這時成為 Kapellmeister是專業音樂家成功的標誌。

當代德語中,這個詞漸漸少用而被 Dirigent (指揮家)一詞取代。無論如何,一旦使用,則意指樂團或唱詩班(合唱團)的指導或首席指揮。它意含除指揮之外,還從事樂團或唱詩班的政策業務(例如:挑選曲目、音樂會時程表、選出客席指揮等等。)在軍隊的編制上,它指的是樂隊隊長。萊比錫布商大廈管絃樂團的音樂指揮仍維持傳統上的老式稱謂:布商大廈樂長Gewandhauskapellmeister。在德國的其它歌劇院,這詞通常指稱一位副指揮,他須向音樂總監(General Music Director 也稱首席指揮)負責。一個歌劇劇團通常擁有幾位樂長,按序排列為:第一樂長、第二樂長,等等。

(《維基百科》英文條:https://en.wikipedia.org/wiki/Kapellmeister )

*2. 指在管弦樂團中,有一位或多位樂手,包括小喇叭手、木管樂手、打擊樂器手等等,從舞台後方演奏一個音符、一段旋律或節奏,但不為觀眾所見。

參閱:https://en.wikipedia.org/wiki/Offstage_instrument_or_choir_part_in_classical_music

*3. 波丹斯基,於1915年指定福特萬格勒接掌他在曼海姆(Mannheim)的指揮一職。

*4. 關於馬勒之死,請參閱維基百科馬勒生平。

*5. 曾聽馬勒以鋼琴演奏他自己作品的紙捲錄音:交響樂第二號第一樂章、以及第四號第四樂章,感受到馬勒積極坦然的一面,我相信,在他所有悲劇意味的表象下,湧動著積健的生命情懷,而非一昧地垂喪哀傷。參閱:在La Belle Coffee 邂逅馬勒本人

馬勒寫在名片上的推薦函

文章定位: