【佩特連科+巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團雙首訪】三部曲之二

大標:三百年德國名團 MNA樂季開幕端好菜

中標:巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團陣容壯盛首訪台

九月份是MNA牛耳藝術新樂季的開始,不少樂迷紛紛昂首期盼且討論會有那些大咖訪台。其實,2017/18樂季的開幕音樂會就顯得格外不同,特殊之處有二。其一,開幕音樂會的指揮,是即將在2019/2020樂季接替賽門拉圖執掌柏林愛樂的佩特連科(Kirill Garrievich Petrenko),將進行他個人的首度亞洲巡迴,首站就是台北。其二,就是他率領的團是他自2013年以來擔任音樂總監的巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團(Bayerisches Staatsorchester),這也是這個三百年的德國名團的首訪台灣。換句話說,指揮跟樂團皆是首度聯袂訪台!這次含指揮、獨奏鋼琴家,以及樂團團員的人數約110-115人,毫無疑問是個大陣仗。

南德的文化風氣

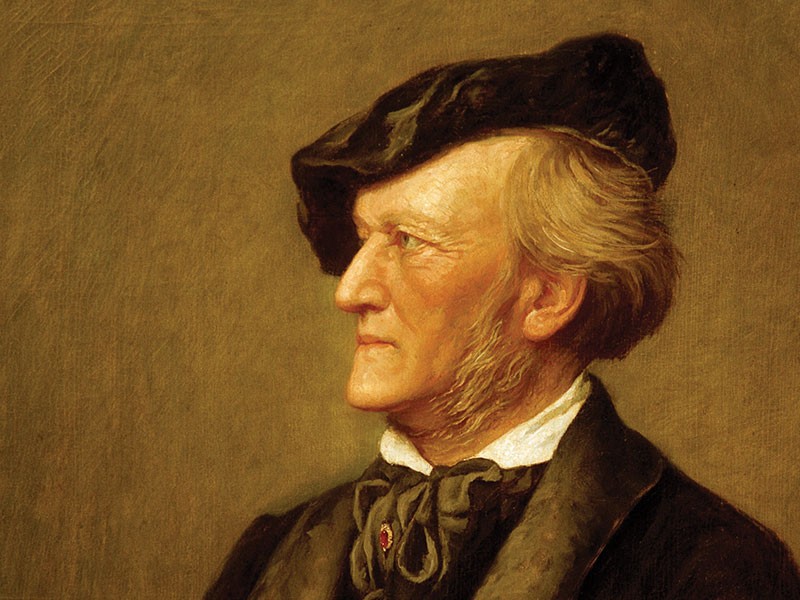

聽古典音樂的人都知道,德、奧是古典音樂創作與演奏的重鎮。從巴哈以降,莫札特、貝多芬、布拉姆斯、孟德爾頌、舒曼、舒伯特、韋伯、華格納、布魯克納、理查史特勞斯⋯⋯等,一連串的偉大作曲家都是來自這一區塊。而其中,北德作曲家的代表無疑是布拉姆斯,南德作曲家的代表就是華格納。

說到南德,您一一定常聽到巴伐利亞,這個古為王國、今為邦省的南德區域,首府是慕尼黑,這裏也是南德第一大城、也是德國的第三大城市,僅次於首都柏林以及北德漢堡。

而說到南德有三大音樂重鎮,分別是:慕尼黑愛樂(葛濟夫不久前才率領來台),巴伐利亞廣播交響樂團(庫貝利克曾與他們推行過第一套馬勒CD發行),以及巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團(這次佩特連科率領首訪)也是唯一個歌劇擅長的樂團。

說到這個南德的這個巴伐利亞邦,向來就以有著深厚的文化底蘊著稱,公爵路易四世曾被加冕為神聖羅馬帝國的皇帝,另一位有名的路德維希二世是華格納的死忠支持者,在這裏每年有著名的拜魯特音樂節、德國啤酒節等充滿文化象徵的祭典。

而首府慕尼黑不僅是德國反宗教改革的重鎮,也是德國文藝復興的重鎮,這個城市更因為鹽業專賣起家而收入穩定、居民富足,讓慕尼黑成為全德國最富庶的城市,市民們有錢有閒、品味不凡,也因此歌劇院、交響樂團在這發展得很好,一切科學與都市建設也都十分先進。所以,慕尼黑市民可以稱他們為「德國的紐約人」懂吃懂喝懂挑剔,也拉高了這裡的文化水平。

巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團大起底

這次首訪台灣的巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團,曾剛在2011年慶祝成立滿兩百週年,他們演出的所在地就是慕尼黑的國家劇院(Nstionaltheate)。這個樂團見證過華格納「崔斯坦與依索德」的首演,每年都有超過四百場演出,60萬人次的觀賞,而且每個樂季都有超過三十部歌劇製作演出(歌劇迷住這裡好幸福),更別說其他還有芭蕾、聲樂音樂會等等。

從1875年開始,這裡還有慕尼黑歌劇節,這是歐洲歌劇主戰場,巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團就是歌劇節的駐節樂團,對於歌劇演出的熟捻自然不在話下。表面上看來,巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團正式改組易名,是1918年德國革命後。而慶祝樂團兩百年的起點是1811年音樂學院Musikalische Akademie。但如果真的追究歷史,這個樂團的故事還可以往前追溯三百年,該團絕對是歐洲最古老樂團之一。

超過三百年的樂團歷史

樂團前身是1523年由作曲家詹佛(Ludwig Zenfl)所帶領的慕尼黑宮廷聖樂團(Munich Kantorei),這個樂團主要任務演奏宗教音樂,時間長達一個世紀。1563年的奧蘭多・迪・拉索是樂團第一個為人所知的總監,而這個聖樂團在1653年為慕尼黑帶來第一部義大利歌劇,由馬奇歐尼(Giovanni Battista Maccioni)所創作的的「節慶豎琴」(L’Arpa festante)之後,義大利歌劇在此地發揮魅力並贏得大眾歡迎,也讓聖樂團朝向演奏世俗音樂的道路發展。

1762年,當時擔任樂團指揮的作曲家貝納斯康尼(Andrea Bernasconi),正式把聖樂團改成「宮廷管弦樂團」(Hoforchester),樂團才開始定期自己製作歌劇,踏上新的階段。1778年選帝侯卡爾・提奧多(Karl Theodor)被受封為巴伐利亞大公後,他從曼海姆宮廷Mannheim宮廷帶來33個樂師,真正為樂團帶來重大的革新元素。

事情是這樣的,當時曼海姆樂派與維也納第一樂派同為古典時期,德語區音樂的兩大分支,其中曼海姆樂派除了奠立近代管弦樂團的組織基礎與技術要求外,他們更加強調音樂的力度對比以及明確主旋律,在當時可說是前所未聞的嶄新音樂表現。想像一下在1781年,當25歲的莫札特親自率領巴伐利亞宮廷管弦樂團,在屈維利埃劇院(Cuvillis-Theater)首演他的歌劇「依多梅尼歐」(Idomeneo),以及「冒牌女園丁」等歌劇時,那樣的音樂風格對當時聽眾的耳朵,以及巴伐利亞地區的音樂文化造成的巨大衝擊,這是樂團歷史上的重要轉折。

1811年,樂團的音樂家創立了音樂學院協會,他們用音樂學院創立了慕尼黑的第一個音樂會樂季。到現在,音樂學院在慕尼黑跟巴伐利亞都扮演重要的音樂角色,舉辦許多交響、室內音樂會與音樂教育活動。

巴伐利亞宮廷樂團到了末代皇帝路德維希二世手中之後,「現代的」巴伐利亞歌劇院管弦樂團的輪廓越來越清晰。寵愛華格納的路德維希二世,除了幫華格納還清債務之外,1865年還延請畢羅(Hans von Bulow)來擔任樂團總監,首演了華格納的四部歌劇:「崔斯坦與伊索德」、「紐倫堡的名歌手」、「萊茵的黃金」、「女武神」,此舉也奠立了巴伐利亞歌劇院嶄新且大膽的戲劇製作風格。歌劇院也在1875年起,於每年六月底至七月底舉辦歌劇節。尤其後來曾出任樂團總監一職的理查史特勞斯,以他的歌劇席捲歌劇院觀眾後,歌劇節與樂團的名聲才真正樹立。1918年正式定名為現今名稱—巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團。

歷任總監的進化

歷任巴伐利亞國立歌劇院總監名單,畢羅、理查・史特勞斯、華爾特、蕭提、肯納帕茲布許、約瑟夫・契爾博、沃夫岡・沙瓦利許、祖賓・梅塔、肯特長野等,「傳奇指揮」小克萊巴也在1968-1997期間高頻率地客席過該團。

邁進兩百年歷史,巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團也隨之進化,他們最大的演奏廳有2101個位置。該如何讓這裡夜夜滿座?如何經營?都是學問,像他們網站操作就很靈活,舉例來說今年這段暑假期間,他們網站上就可愛地寫著:「我們休息,因為要去亞洲巡演,九月底再回來跟觀眾見面。」他們也是少數來台灣巡演,會自己寫中文新聞稿的歐洲樂團,尊重當地文化與感受。

「歌劇世界」期刊每年會邀請五十位國際樂評進行調查,巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團已經三度被票選為年度最佳樂團。2016樂團還被德國國家廣播電台的「德國廣播文藝台」頒發「年度最佳樂團」。其實,即便幾百年的歷史,這個樂團卻很少走出來巡迴,更別說遠到亞洲,這也是他們首度的台灣演出,只是可惜的是,歌劇製作較難成本也較高,所以這趟我們只能看到這個「南德天團」的管弦演出。

這些年,巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團的身價有點水漲船高,讓全球更多人想了解這個樂團,原因當然並非這個樂團有悠久的歷史,主要原因當然就是佩特連科。這個情況很像幾年前,賽門拉圖尚未進到柏林愛樂前,他的子弟兵是默默無聞的英國伯明罕市交,但是由於他的調教三線的伯明罕市交卻有了一線的表現,再加上拉圖去接柏林愛樂之後,吸引更多樂迷想要了解伯明罕市交。

回到南德情況一樣,巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團原本就夠老夠好了,但是指揮佩特連科的出現,又把樂團帶到一個新的境界,他們彼此間「魚幫水,水幫魚」,彼此享受在舞台上音樂的魚水之歡外,佩特連科登上柏林愛樂新任音樂總監,而巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團也踏上了亞巡之路。

音樂上的魚水之歡

2003年指揮佩特連科與巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團雙方進行首度合作,相處就相當愉快。之後2009佩特連科回到慕尼黑,又製作了楊納傑克的歌劇「顏如花」(Jenůfa)。

原本樂團認為,一個有猶太血統的俄國移民指揮,想在這裡帶著數百年歷史的樂團,演出底蘊深厚、民族意識高張的德國歌劇,挑剔的慕尼黑市民都等著看好戲。但向來低調講究實力的佩特連科,卻關關難過關關過,憑著音樂的感染力贏得慕尼黑的嘴刁樂迷,他更帶著樂團走出南德,巡演整個德國甚至到瑞士、盧森堡等其他歐陸國家,重新擦亮了這個三百年老牌樂團的招牌。

2010年10月,巴伐利亞國立歌劇院宣布佩特連科成為下一任樂團的音樂總監,任期從2013年開始。2015年10月又宣布,他跟巴伐利亞國立歌劇院的合約,原本到2018年,但是即便音樂總監合約結束,佩特連科也會繼續擔任客座指揮直到2020 / 2021樂季為止。所以可說,巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團對他的指揮表現愛不釋手。

因為擲地有聲的表現,就在2013年佩特連科接掌巴伐利亞國家歌劇院擔任音樂總監時,同年(41歲)他受邀到「華格納聖殿拜」魯特音樂節演出全本《指環》,以一位流著猶太血液的俄國指揮來說,踏上這個當年希特勒最喜愛的作曲家的祭壇,佩特連科的德國歌劇詮釋不僅深深擄獲了德國人,更象徵音樂和平超越了種族仇恨。之後2014、2015年也都受邀,因此他連續三年在拜魯特音樂節演出《指環》,2014年更進一步獲德國雜誌《歌劇世界》評選為「年度最佳指揮」。

顯然,在2019/2020就任柏林愛樂音樂總監之前,佩特連科跟他的巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團子弟兵,還持續地在三百年歷史上寫著新的傳奇。

文章定位: