寂然之夜,澳門之夜

──本土書寫與全球問題

李展鵬

那一年去英國,我帶了寂然的小說《撫摸》。在狹小的學生宿舍中,我透過小說遙想地球另一邊的高地烏街:一個下雨天,澳門高地烏街發生一宗命案,一男子受重傷,他整個人被掛在某住宅大廈的花架上,當警員到高地烏街準備上樓調查,傷者的血夾著雨水,滴在警員的身上……。

透過一本小說,在遠方的異國遙想一條熟悉的澳門街道的一個不尋常場景,那奇異感覺非常深刻。澳門是個不常被藝術創作書寫的城市,這局限了我們對這城市的想像,也甚至局限了對城市問題的思考。而寂然小說則用了獨特的方式把這個城市書寫出來,令我們用前有未有的角度了解並想像這個城市。在六月份的「一夜寂然」之後,足跡小劇場上周末有「演繹寂然」,兩個活動一共展示五個創作人重新創作寂然小說。他們演出的,不只是文字、劇場與錄像的碰撞,更帶來了關於書寫澳門與思考澳門的種種啟示。

卡夫卡與澳門

在「一夜寂然」的活動中,除了有寂然現身說法談創作,也有改編寂然小說的劇場演出及錄像作品放映,包括莫兆忠把寂然的《月黑風高》及卡夫卡的《變蟲記》混合改編而成的舞台劇《月黑風高變蟲記》的片段,以及鄭君熾改編《是誰把他放逐在這裡》拍成的短片《理。我》。至於「演繹寂然」則有三齣改編寂然小說的短劇,包括張楚誠改編《月黑風高》的《漆黑之後》、黃玉君改編《香蕉班戟的夏天》的《香蕉班戟的夏日狂演集》,以及劉雅雯改編《創作的過程》的《In Process of……》。這兩晚演出的高度趣味,不單只在於本土小說、戲劇與錄像的歷史性對話,也在於它的跨時代意義:《月黑風高》是寫於回歸前的小說,《月黑風高變蟲記》是五年前賭權開放後的演出,這兩個作品都出自七十後的創作人,至於《理。我》以及《漆黑之後》等三個短劇則是剛踏入社會的八十後導演的再創作。但是,儘管創作時間及創作人的年齡有別,但這裡大部分作品要探討的,同樣是澳門人的生活鬱結:一個作家的痛苦自白、一個劇場導演對創作的質問、一個有志難伸的年輕人在生活壓力下的苦悶、一個年輕女子在接近瘋狂的壓抑狀態下終於穿上荷官制服。不同年代,不同人物,卻都是澳門故事。

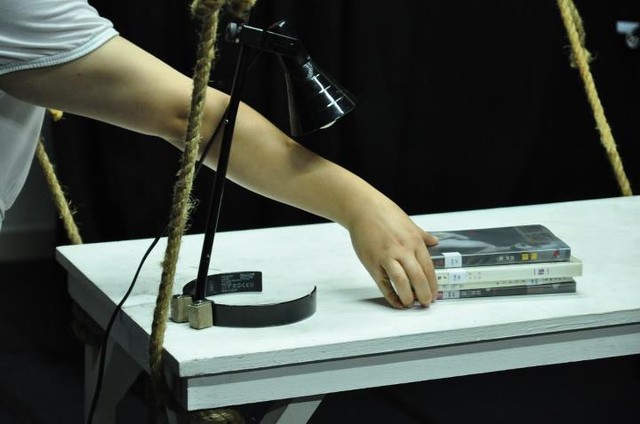

這些作品首先說明了本土小說被不同媒體再創造的潛質。鄭君熾善用影像,他用了一些宰割的意象去寫一個卡夫卡式的澳門人:魚生被切開、碎紙機切碎紙張的畫面,都作出人物的內在描繪以及對社會現象的批判;張楚誠把作家的心理掙扎化成一張被捆綁的、遊移在半空中的書桌,作家一時被桌腳壓著,一時又在桌面上搖搖欲墜;《In Process of……》則完全去掉語言,而把刷牙、看報紙、吃麵等平常生活場景的現實性抽空,以表現一種抽象的心理狀態。寂然的作品,得到很好的再創造。

寂然小說的洞察力

另外,這些作品也說明了寂然小說對於澳門的洞察力:早在回歸之前,早在賭權開放之前,寂然就點出不少澳門問題,並書寫出活在這小城的鬱結情緒,而這些觀察這些情感,又竟在多年之後感染了新一代的創作人,借以寄託當下的澳門人心事。這種洞察力,給了近年流行的盲目懷舊風氣一記耳光:沒有外資賭場與成群自由行之前的澳門,並不如今天很多人所說,是片值得嚮往的、生活無憂的樂土,相反,寂然早已描繪出生活在這城市的困頓與苦悶。重溫這些小說,我們看到寂然對十多年前的那個我們今天看作是「寧靜閒適」的所謂「美好澳門」的諸多質問與批評:例如在這裡生活沒多少選擇,這裡容不下理想,以及這城市潛藏的暴力。在十多年後,完全來自另一個年代的年輕創作人在小說中找到共鳴,而《理。我》及《In Process of……》更把故事放在一個賭權開放後的社會脈絡中思考。

這次活動展示了寂然小說跨越了時代與空間的能力。《月黑風高變蟲記》把寂然小說中被社會疏離的作家結合卡夫卡小說中的那個變成了巨蟲的推銷員,並融入了他個人對於劇場創作在今天澳門的反思,而鄭君熾則直書現代社會生活如何消滅一個人的理想,把他變成一個孤島。寂然筆下的澳門、卡夫卡的荒誕世界、莫兆忠的實驗劇場,以及鄭君熾所觀察的繁華澳門,竟是如此巧妙地連成一線。這不只是創作人對不同材料的運用而已,這也說明了寂然小說──以至澳門問題──的普世性:例如今天我們在澳門感受的疏離、無力與無奈,早在十多年前已經存在,而這種城市人的生存狀態,又早已在近一百年前被捷克作家卡夫卡作出迂迴的控訴。

原來,寂然在書寫自己、書寫澳門的同時,也在書寫世界──這提供了對於文學與社會的世界性思考。他的小說看似很個人,故事中常出現作家的自白、教師的生活,那都是來自他本人的生活經驗。他借這些人物的內在世界反映澳門,而這個澳門又不是孤立的個案,而在跟世界文學有不少的聯繫:一百年前歐洲的存在主義的質問,原來適用於今天的澳門。推而廣之,我們就大概可以肯定,後現代、後殖民、女性主義、酷兒(queer)理論等西方顯學,其實也必然跟澳門扯上關係,重要的只是找出澳門在普世性中的特硃性。書寫澳門,也就是書寫世界。澳門問題同樣如此,澳門人覺得澳門是個畸形的社會,「澳門實在與別不同」,我們又慣於把一切問題簡單地歸咎於賭權開放,然而從另一角度,澳門的問題既很特別又不那麼特別,尤其在今天的全球脈絡下,城市的過度發展、城市人的心理疾病、極度的消費主義、自然資源被破壞、社會的不公制度,其實都是資本主義與現代城市發展帶來的普世問題。因為其政經歷史背景,澳門是特殊的個案,但澳門並不是一孤立個案。

本土與世界的對話

「一夜寂然」與「演繹寂然」兩個演出帶來不少啟示。這系列的演出提醒我們藝術創作透視社會問題的前膽性,它提醒我們本土創作的重要性;這些作品激發我們對自身城市進行想像與思考,而在藝術的那個想像的世界中,政治、經濟、社會問題其實一直呼之欲出,藝術創作往往用迂迴卻銳利的方式,告訴我們本土發生了什麼事,又跟世界有什麼關連。這些演出也指出了關於本土創作的思考誤區:有人認為本土與全球是對立的,保衛本土就是要排除異己,書寫本土也必須排除所謂的外來因素,但事實恰恰相反,本土與全球是分不開的,本土常常反映了全球,對全球的理解又會加深我們對本土問題的認識。寂然前年出版的小說《救命》是另一例子:他用了三個涉及人命傷亡的故事書寫他眼中的澳門:一個關於大人物身陷政治醜聞,一個關於作家的生存困境,一個關於校園暴力,全部取材於本地新聞、本土生活。在三個看似風馬牛不相及的故事中,內裡的的黑暗與暴力卻是糾纏不清的,而且,這些故事更跟世界不同地方每天上演的情況雷同:官商勾結、校園槍擊、城市人物質豐原心靈貧乏。那兩個夜晚,其實不只是寂然之夜,也是澳門之夜,也許思考世界問題之夜。(create_adam@yahoo.com.hk)

澳門日報演藝版, 9月8日

上圖來源:足跡小劇場網站

文章定位: