文/林玉鳳

這不是只關乎基督教與澳門的一個故事,但卻必須由基督教在澳門的起點開始,而故事的結局,也不是僅僅止於基督教和澳門。

剛剛過去的9月4日,是基督教(新教)馬禮遜來華的二百周年紀念日。1804年9月4日,馬禮遜在澳門登岸,數小時後前往廣州,自此到1834年馬禮遜逝世為止,他在華的三十年間,主要在澳門和廣州活動。作為傳教士,他的傳教工作不算很順利,來華七年後才為中國第一位基督徒受洗。

1814年7月16日,馬禮遜在日記中這樣記錄了中國第一個基督徒受洗的情形:“在人們注意不到的海邊山腳下的一股清泉旁邊,我以聖父、聖子、聖靈的名義為蔡高施洗。”

這個人們注意不到的海邊山腳下的一股清泉旁邊,按當年馬禮遜在澳門的活動空間推斷,很可能就是今天阿婆井的所在地。蔡高就是澳門蔡高中學紀念的那一位蔡高先生,他除了是中國第一個受洗的基督徒,也是當年跟從馬禮遜在澳門和廣州工作的雕版印刷工匠,曾參與馬禮最早期的中文聖經出版工作。

是的,馬禮遜和澳門的關係,除了因為基督教,還因為中文聖經的翻譯和出版,還有世上最早的中英文字典《華英字典》,以及更多過往鮮為人知的出版物。正因如此,紀念馬禮遜,不應該只是基督教和基督徒的事情。

上圖(范禮安神父)

圖片出處:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/AlessandroValignano.jpg

澳門印刷史與中國印刷史

澳門有很多中國之最和中國第一,包括在印刷出版的範疇。1588年,天主教耶穌會神父范禮安(Alexander Valignano, S. J.)從歐洲帶來一台準備運往日本的西式活字印刷機,在澳門印刷出版了拉丁語書籍──《基督兒童教育》,這是西方活字印刷術傳入中國後印刷的首本圖書,也是西方近代印刷術傳入中國的開始。

不過,耶穌會士這次引入的西方活字印刷術並沒有真的起到帶動中國近代印刷出版的作用,一方面因為當時的印刷機只是用於印刷拉丁文字的少數幾個作品,另一方面,因為早在《基督兒童教育》出版以前,耶穌會神父羅明堅和利瑪竇已經在澳門和廣州應用過中式木刻雕版印刷宣教刊物,他們甚至認為這種方法比西式印刷術更適合在中國使用,所以沒有將西方印刷術用於中文出版。

上圖:早期中文聖經--《神天聖書》

圖片來源:

www.bible.org.sg

馬禮遜以中式雕版在澳門刻印聖經

馬禮遜來華前,倫敦傳教會交付他在華的三個主要任務:學習當地語言、編纂字典和盡可能以中文翻譯聖經以造福將來的傳教士。

目前,有詳細記錄又有原件可證的馬禮遜在華最早的出版物,是1810年以中文印刷出版的《使徒行傳》。此後一直至1814年,馬禮遜一共用中文出版了至少九種傳教書刊,包括著名的《耶穌救世使徒行傳真本》(即《使徒行傳》)和《聖路加氏傳福音書》等。這些出版物都是以傳統的中式木刻雕版方式印刷,由於當時馬禮遜經常往來廣州和澳門,其出版地在澳門抑或廣州,歷來有不同說法。

根據馬禮遜日記的記載,這些在1814年以前刻印的九種中文書籍,尤其是1813年以前刻印的七種書籍,至少有一部分是在澳門出版的。1813年7月4日,倫敦傳教會派來協助馬禮遜工作的傳教士米憐(William Milne)抵澳,澳門的立法會隨即表決不讓其留在澳門。四天後,當時的澳督花利亞(Bernardo Aleixo de Lemos)傳召馬禮遜並對其明言,米憐必須在八天之在離開澳門。馬禮遜當時曾單膝向花利亞下脆,“懇求他不要堅持下達這道命令,盼能延長米憐在澳門的居留” ,結果花利亞重申只有從事商業活動的英國人和葡萄牙人才可以居留,而且讓米憐留下會違背天主教的信仰,並說:“過去曾有人要求我取締你馬禮遜居留在澳門,因為你在此刻印中文書籍。但我出於對你的私人友誼,克制自己不向立法會提出你的問題” 。最後,花利亞只是將米憐留澳的期限由八天改為十八天,可是,還是不允許米憐居留在澳門。

上面一段引自馬禮遜1813年7月9日日記的對話,說明馬禮遜與當時的澳督花利亞具有“私人友誼”關係,當時馬禮遜在澳門“刻印中文書籍”,而且當時的澳督對此也是知情的,只是基於私人友誼關係沒有對馬禮遜的出版行為進行任何的干預。也就是說,前述九種馬禮遜在1814年以前刻印的九種中文書籍,尤其是1813年以前刻印的,至少有一部分是在澳門印刷出版的。

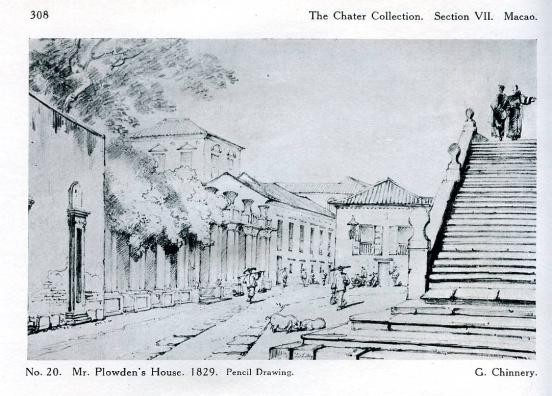

上圖:錢納利作品--澳門東印度公司

圖片來源:

http://freepages.genealogy.rootsweb.com

東印度公司印刷──中國境內的第一所西式印刷所

馬禮遜自1809年起為澳門的東印度公司擔任翻譯,而當年東印度公司聘請馬禮遜的一個原因,就是聽說他有意編寫中英字典。1814年9月,澳門東印度公司印刷所由此成立。這家印刷所,就是中國境內設立的第一所西式印刷所。從1814至1834年印刷所關閉的二十年間,東印度公司印刷所一共出版了至少二十八種出版物 ,當中絕大部分是馬禮遜的作品,當中包括了字典、圖書、雜誌、單張和馬禮遜將京報英譯後輯錄成書的作品,以下介紹其中三種:

1. 譯報作品:《中文原本翻譯》

《中文原本翻譯》(Translations from the Original Chinese, with Notes),為東印度公司印刷成立後的最早出版物之一,在1815年初出版,為全英文著作。書中內容有嘉慶帝的上諭,也有地方官和儒生的奏章,奏章內容連同嘉慶的硃批均被翻譯,有時還會附上馬禮遜的按語。《中文原本翻譯》是迄今發現的歐洲人最早的系統翻譯京報內容的出版物,具有特別的意義。

2. 字典及工具書

東印度公司印刷所在經營的二十年間,共印刷出版了三部字典(《華英字典》、《廣東土話字彙》及《福建方言字典》)、四種方便英人學習中文的工具書和一部專供在馬六甲英華書院學生學習英文的工具書。這些字典及工具書當中,最重要是是《華英字典》,在1815年至1823年期間出版,是馬禮遜撰寫和編輯的中英文字典,也是世界上首套中英文字典,以金屬活字印刷。

3英譯中國文學作品

包括1815年出版的德庇時(John Francis Davis)譯作──《三與樓》,該書為清初小說家李漁的小說作品《十二樓》的其中一章;1834年出版的《漢文詩解》,該書是德庇時的又一著作,為漢詩英譯集,以中英對照的方式印刷。德庇時香港的第二任(1844年5月-1848年5月)總督,港譯戴維斯。

中國最早的中文期刊──澳門馬家英式印刷所時期

1832年11月,馬禮遜在澳門成立了馬家英式印刷所(The Morrison’s Albion Press),印刷所內備有1826年他從英國帶回澳門的中國第一部石印機,以及1832年他購自倫敦的英式(Albion)印刷機與活字,開展他人生第三階段的印刷出版事業。

《雜聞篇》(Tsŭ-wăn-pien “A Miscellaneous Paper”)

《雜聞篇》是馬禮遜在澳門創辦的第一份中文期刊,為不定期刊物,共出版三期,第一期在1833年4月29日的出版,比傳統認為中國境內最早出版的期刊──在廣州創刊的《東西洋考每月統記傳》(Eastern Western Monthly Magazine)還要早三個月,而且,該報以雕刻鉛活字排印,所採用的已經是單張的近代報到模式,不是《東西洋考每月統記傳》等使用的中國傳統線裝書刊形式,從外觀看,更接近現代的中文報刊。因此,《雜聞篇》是中國最早的近代化中文期刊,外國人在中國境內創辦的第一份中文期刊也,是以首份以中文活字印刷的期刊,也是澳門歷史上的首份中文期刊,還是最早使用中式標點的中文刊物。該報每期均有四頁,內容有傳教文章、一般知識和少量新聞,大部分出看馬禮遜的手筆。

1833年5月1日,馬禮遜又在馬家英式印刷所出版《傳教者與中國雜報》(The Evangelist and Miscellanea Sinica)。《傳教者與中國雜報》為中英合刊的不定期刊物,是中國歷史上首份中英合刊的報刊。該報內容以主要有三個類型:中國文化知識、宗教知識及教義討論、各地消息及評論。其中各地消息及評論刊載了不少當時載於京報和地方官府告示上的消息,也有澳門小量的本地新聞,是了解當時社會狀況的重要原始文獻。可是,因為《傳教者與中國雜報》的部分內容引起澳門天主教神父的不滿,澳葡政府遂致函東印度公司,以違反當時的“出版預檢制度”的名義,下令關閉馬家英式印刷所,事件除導致馬禮遜在當時的《廣州記錄報》(Canton Register)撰文捍衛出版自由外,還令馬禮遜父子決定將印刷機移送到廣州繼續其出版工作。

上圖來源:

http://www.soas.ac.uk/archivesfiles/gallery/images/morrison.jpg

馬禮遜出版活動的歷史意義

馬禮遜來華早期,對中文木刻印刷術的採用,一如天主教耶穌會傳教士在十六世紀對木刻的採用,是另一個能說明當時澳門已經有中文印刷出版活動的證 據,也是是外來人──傳教士為了宣教而採用中國印刷術的證據,說明在中國文化交流的早期,中國的雕版印刷術曾經吸納了急於向中國人文字佈道的傳教士。這是過去為人忽略的一個中西文化交流的重要細節。

不過,馬禮遜對中國近代出版史上的貢獻是從印刷需要中英夾雜的《華英字典》開始的。他一方面推動了中文鉛活字的鑄造和使用,一方面歷史性的將石印引進中國,既出版了大量中英夾雜的字典和圖書以外,又出版了中國最早的以銅活字印刷的中文期刊《雜聞篇》。他以石印方式出版的出版品雖然不多,可是,他對這些印刷術的使用,已經完成了將之引入中國的重要使命。

作為西方近代印刷術的使用者,馬禮遜還直接培養了中國最早的現代印刷術印工。像早期東西度公司印刷所的印工葡萄牙人司汀(G. J. Steyn)兄弟等人,就為澳葡政府成立自己的印刷所出版《蜜蜂華報》以及其後在澳門、廣州和香港成立的印刷所培養了懂歐洲語言的最早的技術人才,對早期在華外文報刊的出版工作有技術上的帶動作用。從馬禮遜早年來華便一直追隨其左右的中國人梁發和屈昂以及其部分家人,也是馬禮遜培養的重要印工,他們以及其他最早跟隨馬禮遜的其他華籍印工,曾經為近代出版術在中國的傳播起過重要的作用。

馬禮遜另一個與其傳教及印刷工作同時扯上關係的貢獻是他所確立的傳教──出版模式對其後繼人的示範作用,並因此而間接的進一步推動了中國的近代出版業。像最早來華的其中一個美國傳教士衛三畏(Samuel Wells Williams)最初就是以印工身份來華的。衛三畏對中國的蠟版印刷有所推動,真接受馬禮遜影響的倫敦會上海佈道站的傳教士麥都斯(William Medhurst),在上海創立了第一個正式應用西方印刷術的中文出版機構──墨海書館,並因而讓中國人認識了西方印刷術以至現代報刊的力量,影響了像王韜一類最早自辦報刊的國人。

當然,從中西文化交流的角度看,馬禮遜以及澳門東印度公司印刷所的出版工作同樣是別具意義的。他的作品對普及十九世紀西方人對中國和中文的認識有極大的意義,這些作品是建構十九世紀歐洲人對中國認識的最重要文本,也是了解十九世紀中西文化文流的重要文本。

我們是世界文化遺產,不是因為教科文組織,而是因為那些文化的歷史故事,曾經,真真切切的在這裡發生過。

註:本文考證部分引自筆者論文“鴉片戰爭前澳門的新聞出版業:1557-1842”,不另行作註。

原載2007-09-17《澳門日報》 “純屬角度”專欄

文章定位: