“瀟湘八景”的詩情畫意―兼論中國繪畫對日本的影響

瀟湘地區自古流傳著淒美動人的傳說,不但吸引了無數的文人墨客前來飽覽風光、吟詩作賦,而且觸發了許多畫家的創作靈感和激情。宋代以前諸多詩人的創作使瀟湘地區具有了豐厚的歷史文化積澱,它深深地浸潤到繪畫領域。宋代以後不同畫家的眾多“瀟湘八景”畫卷又恰好誕生於中國繪畫為主體內在精神寫意的轉型進程中,因而蘊含著比前代繪畫更為豐厚的人文內涵,也更加多元地承載了畫家們的感性體驗和理性思考。正是由於有了深廣的文化意蘊,“瀟湘八景”才成為中國乃至海外經久不衰的大畫題。牧溪的《瀟湘八景圖》流入日本後,引領了日本水墨畫的發展,對日本美術史都產生了巨大的影響,甚至廣泛波及造園、文學等其他藝術領域。流入日、韓的“瀟湘八景”同在中華大地一樣保留著其詩畫交融的特性。瀟湘已經不僅僅是一個地理區域,而更是一個充滿詩情畫意的文化概念。而詩畫合一、物我交融的“瀟湘八景”也不再是具體的八道風景,更是一種內涵豐富的藝術符號,一個能夠喚起人們無盡審美感動的觸媒,一個可以引發人們無數玄思妙想的契機。

瀟湘八景,顧名思義自然是指瀟湘地區的八種風景。發源于廣西臨桂縣的湘水(湘江)在中途與瀟水匯合後北上進入湖南省並注入洞庭湖,其下流流域、即兩水交匯的湖南零陵至洞庭湖一帶就是瀟湘地區。《山海經》稱:“澧沅之風,交瀟湘之淵。”《淮南子》中還有“戈釣瀟湘”的記載。自古以來這裏就流傳著淒美動人的傳說,不但吸引了無數的文人墨客前來飽覽風光、吟詩作賦,而且觸發了許多畫家的創作靈感和激情,使他們禁不住揮毫潑墨、以丹青抒發胸臆。

最早對“瀟湘八景”做專門記述的是宋人沈括(1031-1095)。他在《夢溪筆談》中說:“度支員外朗宋迪工畫,尤善為平遠山水,其得意者有平沙雁落、遠浦帆歸、山市晴嵐、江天暮雪、洞庭秋月、瀟湘夜雨、煙寺晚鐘、漁村落照,謂之八景,好事者多傳之。”後人將“平沙雁落”、“遠浦帆歸”和“漁村落照”分別改為“平沙落雁”、“遠浦歸帆”和“漁村夕照”,形成了迄今為止固定的八景稱謂。沈括所說的宋迪是目前有案可考的繪製了《瀟湘八景圖》的第一人。宋迪,字復古,生卒年不詳,是生活於11世紀的北宋文人畫家。北宋郭若虛在畫史著作《圖畫見聞志》卷三《紀藝中》中說:“宋道字公達,宋迪字復古,雒陽人。二難皆以進士擢第,今並處名曹。”由此可見,當時宋迪與其兄宋道都是知名人士。又據《宣和畫譜》卷十二記載:宋迪“性嗜畫,好作山水,或因覽物得意,或因寫物創意,而運思高妙,如騷人墨客,登高臨賦,當時推重往往不名,以字顯,故謂之宋復古。又多喜畫松,而枯槎老枿,或高或偃,或孤或雙,以至於千株萬株,森森然殊可駭也。”宋迪曾於嘉祐年間(1056-1063)任轉運判官和度支員外郎,親臨瀟湘之地,或許他的《瀟湘八景圖》正是在此期間創作的。

從沈括的文字來看,宋迪似乎是“瀟湘八景”的創始者,但真正選定和命名八景的人是否就是宋迪尚無確鑿的史料證實。此外,關於宋迪是否先選定了八景而後才按景作畫這一點也始終存疑。歷代畫論中不乏先作畫後命景之說。鄧椿的畫史書《畫繼》卷六的“山水林石·王可訓”中說:“宋復古‘八景’皆是晚景,其間《煙寺晚鐘》、《瀟湘夜雨》頗費形容。鐘聲固不可為,而瀟湘夜矣,又複雨作,有何所見?蓋復古先畫而後命意……”如果說這只是鄧椿不確定的猜測,那麼南宋文人趙希鵠在《洞天清祿集·古畫辨》中的說法則顯得相對肯定:“宋復古作瀟湘八景初未嘗先命名,後人自以洞庭秋月等目之,今畫人先命名,非士夫也。” 日本的美術研究家鈴木敬也作出了同樣的判斷:“完成的八景圖沒有必要一定與瀟湘的實景有多大關係,恐怕是借雲氣濛濛的瀟湘之地製作出八景,進而挑戰水墨畫的極限。”的確,瀟湘地區水域寬闊,湖泊眾多,降水豐沛,多島嶼淺灘山石丘陵,這樣的自然地理環境最適於水墨技藝的發揮。而逸筆草草、輕豔麗尚古淡的水墨畫也最能傳神地表現瀟湘之地那霧靄飄渺的黃昏和夜幕初降的水面。另外,從八景的題目來看,除“洞庭”和“瀟湘”是地理稱謂之外,“平沙”、“遠浦”、“山市”、“江天”和“煙寺”、“漁村”都是帶有描述性的普通名詞,沒有一個是確指的地名。即使“洞庭”和“瀟湘”也只是區域寬廣的泛指地名,而非詳細具體的地址。由此看來,“瀟湘八景”極有可能是先有畫而後得名。那麼,在沒有實景為依託的情況下,宋迪又是如何想想像出了“瀟湘八景”的呢?

實際上,“瀟湘八景”的誕生,既不可能是完全的憑空想像,也並非宋迪一人的功績,而是與瀟湘地區豐厚的歷史文化積澱有著密不可分的關係。瀟湘地區最為古老和家喻戶曉的傳說是關於湘君和湘夫人的。傳說堯把他的兩個女兒娥皇和女英嫁給了後繼者舜,但不幸的是,舜在南巡時死於蒼梧之野(今湖南省甯遠縣南)。娥皇和女英尋找夫君來到洞庭湖,得知噩耗,痛不欲生,於是雙雙投入湘水,從此成為湘水的女神。她們的淚水滴落在竹子上化作美麗的斑點,於是這種竹子就得名“湘妃竹”。偉大的詩人屈原曾為此留下了著名的詩篇《九歌·湘夫人》:“帝子降兮被渚,目眇眇兮愁予。嫋嫋兮秋風,洞庭波兮木葉下。登白薠兮騁望,與佳期兮夕張。……”南北朝時期,劉宋詩人柳惲(465-517)的《江南曲》(《玉台新詠集》卷五)以及齊人謝朓(464-499)等,也都吟詠了皇英二女和瀟湘風物。唐代詩人李白(701-762)在《遠別離》中狀寫生死之別,流露出對遠古時代這兩位女性的深切同情:“遠別離,古有皇英之二女,乃在洞庭之南,瀟湘之浦。海水直下萬里深,誰人不言此離苦!日慘慘兮雲冥冥,猩猩啼煙兮鬼嘯雨。……”李白另有《陪族叔刑部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭五首》,具有相似的意境:“洞庭西望楚江分,水盡南天不見雲。日落長沙秋色遠,不知何處吊湘君?”(其一)“洞庭湖西秋月輝,瀟湘江北早鴻飛。醉客滿船歌白苧,不知霜露入秋衣。”(其四)“帝子瀟湘去不還,空餘秋草洞庭間。淡掃明湖開玉鏡,丹青畫出是君山。”(其五)賈至(718-772)亦有《初至巴陵與李十二白裴九同泛洞庭湖》三首與此應和:“江上相逢皆舊遊,湘山永望不堪愁。明月秋風洞庭水,孤鴻落葉一扁舟。”(其一)“楓岸紛紛落葉多,洞庭秋水晚來波。乘興輕舟無近遠,白雲明月吊湘娥。”(其二) “大曆十才子”之一的錢起(722-780)所作《歸雁》再現了兩位女神在月夜彈奏琴瑟的圖景:“瀟湘何事等閒回,水碧沙明兩岸苔。二十五弦彈夜月,不勝清怨卻飛來。”人們不僅能憑藉這些詩句遙想湘妃的喜樂與悲傷,還能從中看到“洞庭秋月”、“平沙落雁”或“遠浦歸帆”等無限優美卻充盈著哀愁的畫面。

瀟湘的日月山水所代表的感情色彩和藝術境界在詩人們的反復吟頌中也日益豐富起來。中唐詩人劉禹錫(772-842)的《瀟湘曲》借詠斑竹寄託懷古之思:“斑竹枝、斑竹枝,淚痕點點寄相思。楚客欲聽瑤瑟怨,瀟湘深夜月明時。”深夜月明之時泛舟瀟湘,感物抒懷,因而此時的斑竹和明月都是哀婉、幽怨而又遙遠的。盛唐大詩人杜甫(712-770)晚年所作《歲晏行》:“歲雲暮矣多北風,瀟湘洞庭白雪中。漁父天寒網罟凍,莫徭射雁鳴桑弓。去年米貴闕軍食,今年米賤太傷農。……”詩篇由冬日的瀟湘雲雪引發出感時傷世的悲歎,詩中所隱含的“江天暮雪”、“漁村夕照”等圖景都浸透著一份別樣的沉痛與慘澹。

宋迪或許正是從前人的詩情中體味出畫境,並在作畫之後複又取詩意命題。應當說,《瀟湘八景圖》是在充分汲取和吸納歷代藝術家對瀟湘風物吟詠描摹的基礎上創作的,與前人千百年的藝術感悟和藝術積累密不可分。八景的選定與其說依據了實景,莫如說得自優美的詩詞篇章。實際上,中國繪畫與文學的淵源由來已久。東晉顧愷之(約345-406)著名的《女史箴圖》和《洛神賦圖》的構思就分別源于西晉文人張華(232-300)的《女史箴》和曹植(192-232)的《洛神賦》。杜甫作品中有許多是讀畫詩文,如《冬日洛城北謁玄元皇帝廟》,此詩曾被鄧椿在《畫繼》中引用並大加讚譽。李白也作有求畫詩《求崖山人百丈崖瀑布塗》等。有的詩文本身就兼具畫論意義,如顧況(約727-815)的《梁司馬畫馬歌》。更有無數畫卷是出自詩意,如王維(701-761)的《雪江詩意圖》、黃筌(903-965)的《秋山詩意圖》、黃居寀(933-?)的《詩意山水圖》、郭熙(約1023-1085)的《詩意山水圖》等。在畫論領域,從東晉王微(約415-453)的圖畫“當與《易》象同體”,經唐代張彥遠(約813-879)的“書畫同體”,到蘇軾(1037-1102)的“詩畫本一律”[i][19],及至鄧椿的驚人之語:“畫者,文之極也”,詩畫之間的互動關係已從文人畫匠的無意識層面提升到了有意識的層面。特別是“唐宋八大家”之一的蘇軾,一貫主張詩畫的交融與相通。如他贊“燕公之筆,渾然天成,燦然日新,已離畫工之度數而得詩人之清麗也。”又評文仝“詩不能盡,溢而為書。變而為畫,皆詩之餘。”詩文與繪畫之互動,恰如畫家郭熙所引的那句名言:“詩是無形畫,畫是有形詩。”文學家常常從優美的畫面中發掘文思,而畫家也往往在精妙的詩文裏尋求畫意。生活于這種文化背景中的宋迪無疑會受其潛移默化的影響。

兩宋時期,在長年與遼、金的戰亂中,士大夫中的許多仁人志士都逃向林泉,寄情山水,促成了山水畫的迅速發展。另一方面,繪畫中的筆墨技法經過長期積累已臻成熟,筆墨的表現力極大豐富,不僅可以狀有形之物,而且可以寫無形之情。同時,繪畫藝術的文學化成為這一時期繪畫發展的一大特徵。對主體心性的觀照已深入畫家的意識,繪畫主體的作用和地位日益受到重視,郭若虛指出繪畫“系乎得自天機,出於靈府也”,皆是“本自心源,想成形跡,跡與心合”。繪畫本身遂逐步從寫真傳神轉向寫意達情,由技藝走向藝術。“至南宋,中國繪畫的發展歷程終於完成其從為客體物件傳神走向為主體內在精神寫意的轉型。”宋迪的《瀟湘八景圖》正是誕生於這一過程之始。力主“詩畫本一律”的蘇軾曾為宋迪賦詩《宋復古畫瀟湘晚景圖》三首:“西征憶南國,堂上畫瀟湘。照眼雲山出,浮空野水長。舊遊心自省,信手筆都忘。會有衡陽客,來看意渺茫。”(其一)“落落君懷抱,山川自屈蟠。經營初有適,揮灑不應難。江市人家少,煙村古木攢。知君有幽意,細細為君看。”(其二)“咫尺殊非少,陰晴自不齊。徑蟠趨後崦,水會赴前溪。自說非人意,曾經入馬蹄。他年宦游處,應指劍山西。”(其三)以畫墨竹著稱的文仝(1018-1079)也曾寫詩讚譽宋迪的畫作。自宋迪之後,南宋的王洪(約1131-1162)及禪僧玉澗(若芬)、牧溪(法常,約1210-1270)等都創作了相同畫題的作品。除此之外,董源(?-962)、李成(919-967)、米友仁(1074-1153)、夏圭(約1180-1230)、馬遠(約1189-1223)以及後代的許多畫家也都創作了以瀟湘為母題的繪畫,數不勝數。出自不同畫家的眾多瀟湘畫卷,恰好鋪展在中國繪畫的轉型進程中,因而不可避免地帶有時代的印記,蘊含著比前代繪畫更為豐厚的人文內涵,也更加多元地承載了畫家們的感性體驗和理性思考。

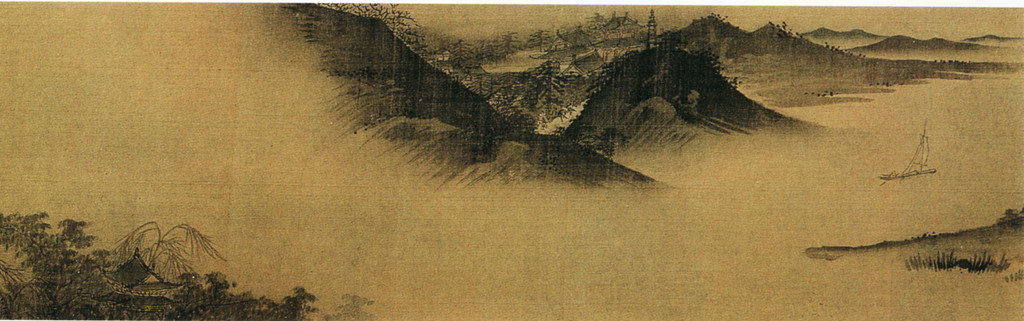

正是由於有了深廣的文化意蘊,“瀟湘八景”才成為中國乃至海外經久不衰的大畫題。宋迪的《瀟湘八景圖》早已失傳,除了經由古人留下的文字去揣摩和領略之外已無從尋覓其原貌。但所幸的是,王洪和牧溪、玉澗的《瀟湘八景圖》依然存世,前者現藏于美國普林斯頓大學美術館,後二者有斷簡分藏於日本各大美術館。牧溪的《瀟湘八景圖》是在南宋末年流入日本的,初為一幅完整的長大畫卷,後在數百年歷史風雲中被收藏它的統治者切分成了單獨的掛軸,且有四景遺失,僅存四幅真跡:《煙寺晚鐘圖》(32.2×103.6cm ,“國寶”,藏于東京白金台的富山紀念館明月軒中);《漁村夕照圖》(33.1×115.3cm ,“國寶”,藏于東京青山的根津美術館);《遠浦歸帆圖》(32.3×103.6cm ,“重要文化財”,藏于京都國立博物院);《平沙落雁圖》(33.1×115.3cm ,“重要文化財”,藏於出光美術館)。玉澗的《瀟湘八景圖》有《遠浦歸帆圖》(30.6×76.9cm )、《山市晴嵐圖》(33.3×83.5cm )和《洞庭秋月圖》(33.3×85.5cm )保存至今,均被指定為“重要文化財”,由黎明會收藏。相傳牧溪的《遠浦歸帆圖》差點在日本歷史上著名的“本能寺之變”中化為灰燼,是博多的茶人、豪商神屋宗湛(1551-1635)挽救了這幅作品。1582年初夏的一天,宗湛去京都拜見了近世政權的統一者織田信長(1534-1582),當夜泊宿於本能寺。就在那個黎明,織田信長的家臣明智光秀(1528-1582)突然反叛,宗湛在混亂之中倉皇出逃時竟然沒忘從熊熊大火中帶走這幅曠世之寶。此後他一直密藏著這幅繪畫,直到隱居時才獻給了江戶幕府的第一代將軍德川家康(1542-1616)。就這樣,在日本被權威鑒賞家評定為上品中之上品的牧溪畫作得以躲過一劫。日本於昭和37年(1962)10月在東京根津美術館舉辦了“瀟湘八景展”,從不輕易示人的牧溪、玉澗的上述作品被隆重地公開展出。

值得注意的是,富於深厚文化意蘊的繪畫母題“瀟湘八景”不僅從擁有五千年文明的華夏大地漂洋過海,而且在異國他鄉開出了美麗的藝術之花。在這一過程中,牧溪的功績不可磨滅。牧溪在中國本土並未受到重視,但在日本卻贏得了無上的聲望與尊崇。元代畫史著作《畫繼補遺》中對牧溪的評價頗有微詞:“僧法常,自號牧溪。善作龍虎、人物、蘆雁、雜畫,枯淡山野,誠非雅玩,僅可僧房道舍,以助清幽耳。”然而正是這份可“助清幽”的審美特質,攝住了追求“幽玄”與“空寂”的大和民族的心靈。對於許多日本畫僧來說,牧溪的存在具有先驅式的典範作用。如畫僧如拙就奉牧溪及馬遠、夏圭等人為宗。道釋畫家默庵靈淵追慕牧溪,他於1326至1329年曆訪中國五山,在中國被稱為“牧溪再來”。室町幕府將軍的御用繪師宗湛(1413-1481)因酷愛牧溪而號“自牧”。在日本繪畫史上,有些畫家的作品風格就被評定為“和尚樣”,即“牧溪樣”,可見牧溪在日本影響之深遠。牧溪的代表作《瀟湘八景圖》傳入日本後即成為室町時代“天下首屈一指”的珍寶,引領了日本水墨畫的發展,對日本美術史都產生了巨大的影響。日本現存最早的水墨山水作品是鐮倉後期畫家思堪的《平沙落雁圖》,上有中國元初禪僧一山一寧(1247-1317)的題詩。此圖是否作為“八景”組圖之一而創作已不可考,但顯而易見其命題與立意都與“瀟湘八景“有關。

“瀟湘八景”中的一些畫面日後成為日本庭園設計的起源,琵琶湖西南著名的近江八景以及神奈川縣內的金澤八景都是典型的模仿之作。近江八景包括:瀨田夕照、栗津晴嵐、三井晚鐘、唐崎夜雨、比良暮雪、堅田落雁、石山秋月、矢橋歸帆。金澤八景有:野島夕照、洲崎晴嵐、稱名晚鐘、小泉夜雨、內川暮雪、平瀉落雁、瀨戶秋月、乙舳歸帆。從景物的命名不難判斷其間的借鑒關係。除此之外還有博多八景、水戶八景、橫須賀八景等等,數不勝數。歷來崇尚奇數的日本人卻偏愛“八景”,這恐怕與他們對“瀟湘八景”遙遠而持久的憧憬不無關係。位於著名古城彥根城城腳的庭園“玄宮園”,也是模擬“瀟湘八景 ”而建,園名則是借“唐玄宗皇帝離宮”之意。園內專立一木牌,對此作了說明。如果說當年宋迪的“瀟湘八景”是由自然景物中提煉出來的藝術母題,那麼如今日本的近江八景等則是從繪畫藝術中誕生的人文景觀。

瀟湘之地自古以來就因娥皇、女英的傳說而蒙上了一層悲劇色彩,其悲哀之中又交織著浪漫與優美,這恰恰契合了日本傳統的審美心理。“從《古事記》、《日本書紀》時代開始,日本文學就已產生‘哀’的審美理念。……其內容也隨著歷史的推移而不斷豐富和發展,最終形成了‘物哀’這樣一種特殊的日本藝術美的形態。”這一美學基礎是“瀟湘八景”能夠深入日本人心的至關重要的原因。自鐮倉、室町時代以來,日本畫壇也先後出現了大量以“瀟湘八景”為題的作品,如藏三的《瀟湘八景圖》屏風(美國波士頓美術館)、相阿彌(?-1525)的《瀟湘八景圖》(大德寺大仙院)、鐮倉建長寺僧祥啟的《瀟湘八景畫帖》(白鶴美術館)、雪村周繼(約1504-1589)的《瀟湘八景圖》(仙台市博物館)等。到江戶時代,狩野派以及南畫系的畫家們仍孜孜不倦地描繪著“瀟湘八景”,直至近現代的畫家橋本雅邦(1835-1908)、橫山大觀(1868-1958)、寺崎廣業(1866-1919)、橫山操(1920-1973)等都有《瀟湘八景圖》留存於世。其中橫山大觀一生中曾三度以紙本、絹本描摹“瀟湘八景”。

恰如瀟湘地區那變幻莫測的雲煙霧雨,由於歷史時期、創作心境和藝術手法之千變萬化,作品中的水波山巒也時而淡遠時而壯闊,時而靈秀時而蒼茫。瀟湘景物因無數描摹主體的主觀感受而被賦予了無比豐富的情感內涵。董源的《瀟湘圖》(50×141cm,北京故宮博物院)為絹本水墨淡設色,山石用披麻皴法,山頂以花青水墨點簇,山水清幽中自有一份蒼茫與渾厚。與眾不同的是水光山色之間活躍著許多細小人物:河岸奏樂者正在吹打,船上坐於傘下的似是貴人,還有漁民正在撒網……這些人物均以鮮豔濃厚的白、綠或紅色點畫,各具姿態,躍然紙上,加之草木蔥蘢繁茂,使整個畫面富於生動的生活氣息。米友仁的紙本水墨《瀟湘奇觀圖》(19.8×289.5cm,北京故宮博物院)是“米氏雲山”的代表作。畫山、樹皆用米家臥筆橫點的“落茄皴”,打破了線條成規;而畫雲卻一反通常渲染留白的方法,以斷續相間、濃淡相宜的勾線略加暈染。墨的深淺和點的排比使得整幅作品極富書法意味,畫面處處顯露出作者深得帝王賞識的貴族之氣和“寄樂於畫”的高傲自得。牧溪的《瀟湘八景圖》則寄寓了佛家靜心忘物的思想,以最為清淡簡約的形象傳達著最為幽長深遠的神思。《松齋梅譜》這樣點評牧溪的作品:“……皆隨筆點墨而成,意思簡當,不費裝綴。”他最大限度地利用水墨相融所產生的變幻豐富的暈色,著意表現了日暮時分夕陽西沉時的最後一瞬光線,景致濕潤空濛。畫卷彌漫著空靈清寂、疏闊渺遠的韻味,傳遞出禪宗特有的淡泊寧靜的精神追求。此外,牧溪筆下的瀟湘之景均有大量余白,點睛之筆都偏於畫面一角,處處滲透著禪機。如《煙寺晚鐘圖》意在晚鐘卻不見鐘,僅有樹叢深處隱現的小小房檐以靜態展示著動態,以無聲傳遞著有聲;《遠浦歸帆圖》首先所見是左下角以疾馳之筆描繪出來的狂風中飄搖欲倒的樹木,不見枝葉,只見歪斜的樹形,定睛凝眸才會發現霧靄中若隱若現的“歸帆”。

從董源到牧溪、玉澗等人的瀟湘畫卷中,或遠或近、或清晰或朦朧,都在大自然中點綴著人的身影。但是在日本畫家橫山操筆下,全部八幅巨幅畫卷卻皆無人類蹤跡。而且橫山操的“瀟湘八景”沒有江南水鄉的靈秀靜美,卻有一份直逼心魄的冷峻與險拔。就連山間雲霧也非輕幔飄渺,而是翻滾激蕩的。這裏濃縮著一個穿過硝煙、踏著廢墟走來的畫家心中難以言說的孤獨和痛切。橫山操於昭和15年(1940)二十歲時被征入伍,作為一個侵略士兵在中國國土上轉戰各地,日本戰敗後他又作為戰俘被遣送到西伯利亞滯留了五年。青春歲月中的整整十年都因戰爭而流離他鄉,在歸國後第十三年所畫的中國山水中,一筆一觸儘是戰爭給人類文明帶來的荒涼。而同民族、同姓氏的橫山大觀,借“瀟湘八景”傳遞出來的則是他對中華大地的憧憬,作品充滿了詩歌式的想像和理想主義色彩。文學家夏目漱石認為這是“大觀特有的八景”,它與高士禪僧的絕塵脫俗不同,具有一種平民式的悠閒與明朗。

即使在與水墨畫截然不同的浮世繪中也可見“瀟湘八景”的浸潤。江戶時期的浮世繪大師鈴木春信(約1725-1770)以“奪胎換骨”的方式,巧妙地將“瀟湘八景”隱含於自己的繪畫中。他的著名錦繪《坐敷八景》包括:塗桶暮雪、琴路落雁、台子夜雨、時計晚鐘、手拭歸帆、鏡臺秋月、摺扇晴嵐、行燈夕照。八圖均無外景,全在室內,描繪了江戶上層市民年輕女性的日常生活場景。浩淼無邊的瀟湘風景被盡數微縮到細小的身邊器物上,如“手拭歸帆”中有一坐一站二女,坐者姿態安閒,站者正欲洗手。廊下掛著一塊手巾,微風拂來,手巾鼓起柔和的曲線,宛如風帆。水缽中細密的渦漩以及女子和服上的水草和波紋圖案,無不與“遠浦歸帆”的主題暗自吻合、遙相呼應。春信雖以市井生活為題材,但以隱喻的方式表現了傳統的古典美,在世俗風情中注入了高雅的因素,其達成手段正是“瀟湘八景”。從中國宋朝的宋迪到日本江戶的春信,“瀟湘八景”跨越了時間、空間和文化的巨大差異,在精緻小巧的世界裏再放異彩。

無論是模仿牧溪、玉澗的周文、雪村,還是狩野派的元信(1476-1559)、山雪(1590-1651)和探幽(1602-1674),或是近世的池大雅(1723-1776),絕大多數日本的“瀟湘畫家”們都未曾到實地親眼目睹過瀟湘景物,因而畫面中主觀情感的投影必然覆蓋了客觀印象的映現,他們所繪是真正的心中之景,抒發的自然也是胸中之意。恰如禪僧秋澗道泉(?-1323)所言:“餘有山水之癖也,因題八景以呈。同窗雲,和尚此境未經,徒思之,不可也。……餘一笑而已。同志有于,共游心於茲,是乃為幸。”他題寫“瀟湘八景”,並非因親歷此境,而是游心於茲,可見八景對他而言是抽象地存在於精神層面的理想之境。

東渡扶桑的“瀟湘八景”,同在中華大地一樣保留著其詩畫交融的特性。日本漢學朱子學派的代表人物林羅山(1583-1657)就曾創作《探瀟湘八景之內所得》(瀟湘八景之內ヲ探リテ之ヲ得ル)漢詩八首。限於篇幅,引其中二首如下——《遠寺晚鐘》:“梵宇隔溪無世塵,碧雲合處夕陽湮。不知上界鐘耶磬,試問山前荷貴(加草字頭)人。”《平沙落雁》:“蘆葦青苔湖水涯,數行鴻雁自離離。背人飛處影相對,恰似沙中耦語時。”著名俳人、画家与谢芜村(1716-1782)更以潇湘入俳:“潇湘の鴈のなみだやおぼろ月”。詩求言外意,畫求象外音。“瀟湘八景”恰成為詩人表達言外之意和畫家傳遞象外之音的有效途徑。

日本自鐮倉以降,“瀟湘八景”的影響廣泛波及美術、造園、文學等各個藝術領域,而且經久不衰。竟至有學者擔心:“日本的風景全部都是瀟湘的奴隸”(日本の景皆々瀟湘の奴隷)。其實,“瀟湘八景”在海外的影響並不僅僅囿於日本,在朝鮮半島也頗為深廣。早在李朝時代,各地就出現了許多模仿“瀟湘八景”的名勝。繪畫領域也同樣有不少追隨者,不但有直接使用原題的作品,也有取其意韻糅入別種畫題的作品。如李朝墨竹第一人李霆(約1541-1622)就將“瀟湘八景”移入了他爛熟于心的修竹之中,創作了《解(加山字邊)谷清風》、《淇園嫩葉》、《山陰苦節》、《湖石聳翠》、《湘江夜雨》、《楚岸清霜》、《黃江老節》、《渭水籠梢》八圖。這與鈴木春信的做法可謂異曲同工、不謀而合。

“瀟湘八景”所蘊涵的藝術氛圍和審美意識,不僅融入了文學與美術之中,而且還滲透到了其他的藝術門類,如音樂領域就有古琴名曲《瀟湘水雲》、《平沙落雁》等。《瀟湘水雲》為著名琴師郭楚望所作,創作年代恰是“瀟湘八景”盛行於世的南宋末年。作者在瀟湘水雲中寄寓的是面對元兵南侵時的抑鬱憂憤之情和山河殘缺、世事飄零的悲愴感慨。

在歷代文學家、書畫家的藝術浸染中,在漫漫歷史長河的積澱中,瀟湘已經不僅僅是一個地理區域,而更是一個充滿詩情畫意的文化概念。而詩畫合一、物我交融的“瀟湘八景”也不再是具體的八道風景,更是一種內涵豐富的藝術符號,一個能夠喚起人們無盡審美感動的觸媒,一個可以引發人們無數玄思妙想的契機。如今有些部門為了發展旅遊業,將八景指定為回雁峰、清涼寺、昭山等景點,以吸引人們“到此一遊”。這無疑違背了古人的初衷,也助長了經濟對藝術的衝擊。實際上,正因為“瀟湘八景”的八個命題本身缺少確指性和限定性,才為藝術家的自由想像準備了廣闊的空間,也為他們的多種詮釋提供了充足的餘地。古今中外,無數的瀟湘畫卷均可謂“畫中有詩”,而浩繁的瀟湘詩作也同樣“詩中有畫”。先人的詩句觸發著後人的丹青靈感,古人的畫作薰陶著今人的詩情文心。對於不同時代、不同民族的藝術家來說,“瀟湘八景”已成為他們表達心境的手段和寄寓情感的依託。八種景致就如同歲月沖刷之下淘瀝出來的八粒金砂,凝聚著古往今來無數藝術家的心血與靈性。正是在這一意義上,東京大學教授芳賀徹將中國古人對八景的選定過程稱為“風景的洗練”過程,指出“‘瀟湘八景’作為畫題具有詩的觀念性和包容性,因此能夠跨越時代和文化的變動而生存下來”。

文章定位: