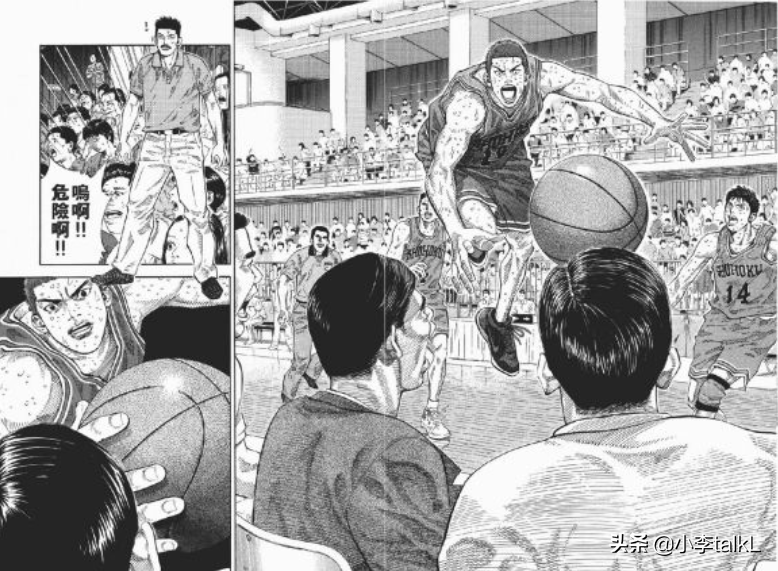

我雖然沒有追灌籃高手

但無限佩服井上雄彥的畫風

日本的漫畫經過幾個世代的演進

後來就水到渠成而有井上

井上出道前在“城市獵人”的北條司工作室當助手

所以畫風得只會比城市獵人好

不會倒退回魯邦三世的水平

這當然是有一定的天份該有的表現

。

劇本是漫畫的精髓

但是畫風是皮肉

誰敢說什麼劇本好。畫風爛也可以

我想請他想像一下朱德庸讓操筆的灌籃高手是什麼慘劇

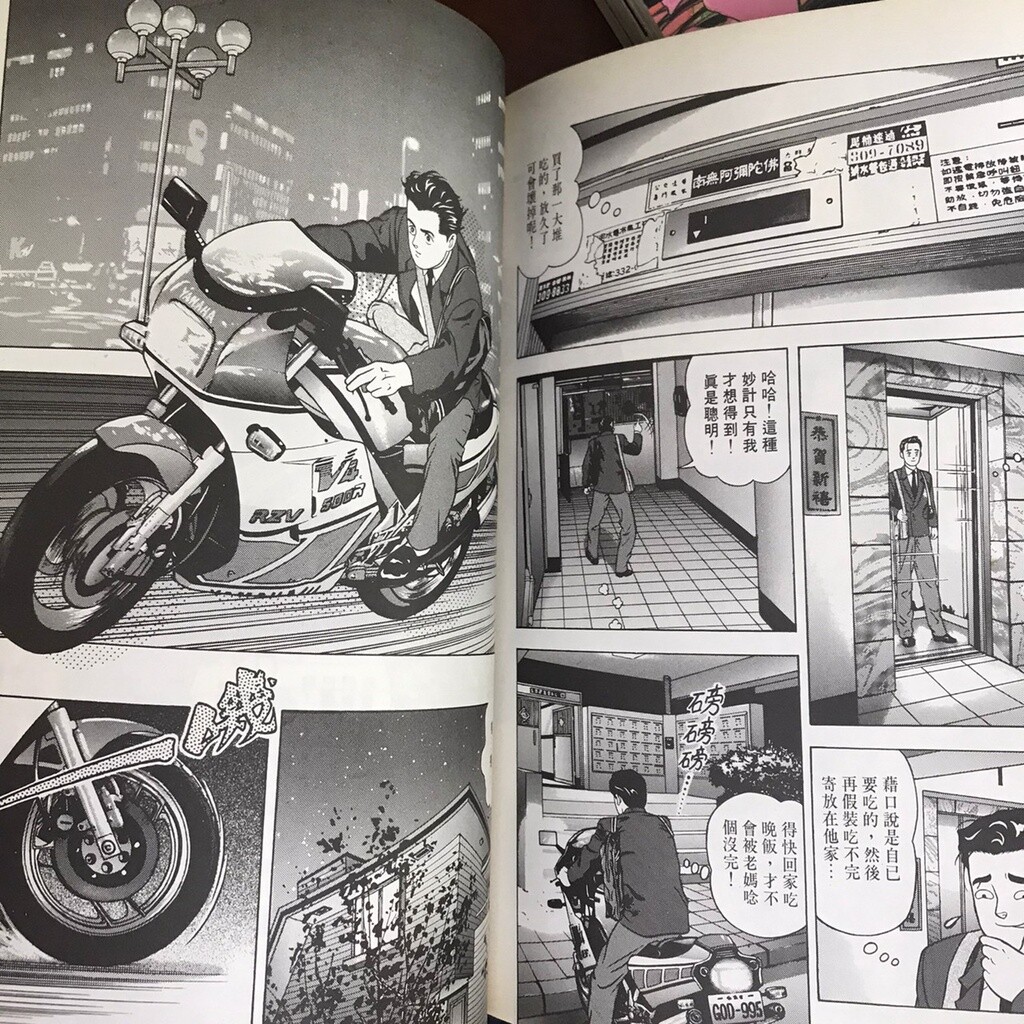

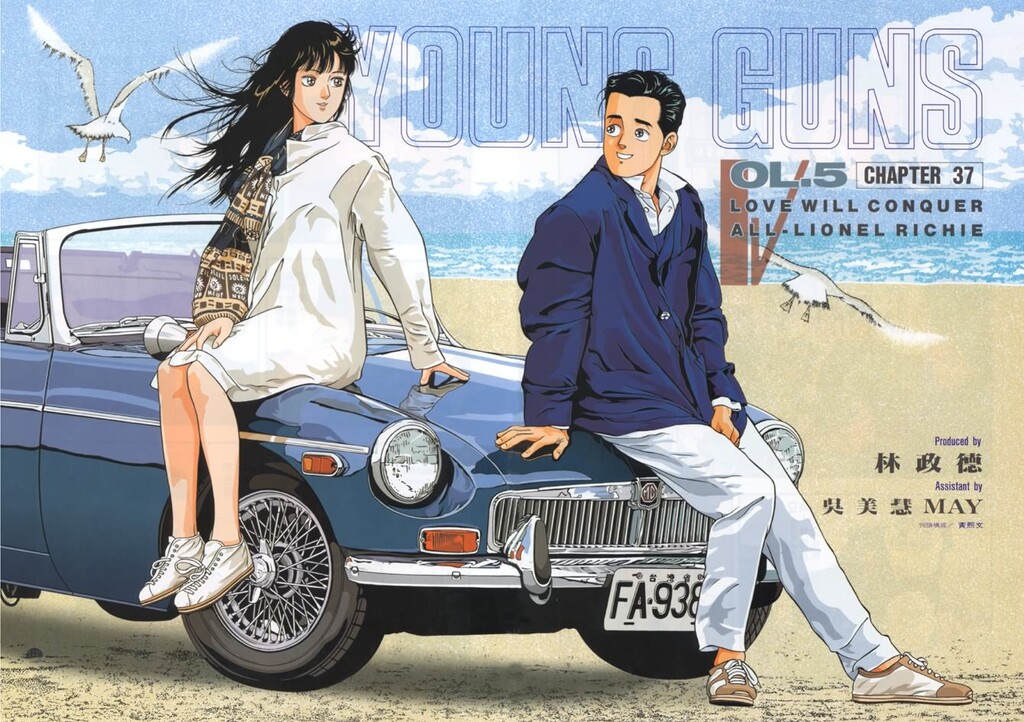

台灣之前好像也有畫風還算跟得上日風

但是劇本和整體環境沒搭配好的漫畫

林政德的。“young gun“

聽說當年有紅

LA boy 有同名歌曲

連林洋港出來選總統都會唱一下 young gun, everybody young gun!

「1990 年啟動連載的《YOUNG GUNS》,仍被譽為 90 年代唯一能和《灌籃高手》熱潮媲美的台灣漫畫,雖然這評價略為溢美,但說真的,當年台漫也只有 《YOUNG GUNS》能和《灌籃高手》的暢銷程度一拚。」

https://www.sportsv.net/articles/17210

我有認真看一兩次連載

但是編劇太兩光

就放生了

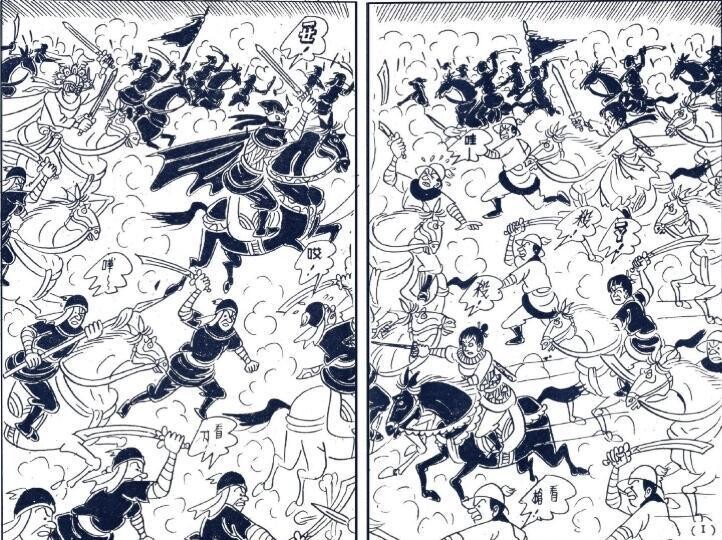

我迷漫畫、臨摹漫畫的對象是手塚治蟲

同時期已經有更精緻的畫風

比如沈默的艦隊、城市獵人

但是手塚治蟲比較好下手

好里加在有手塚治蟲讓我一開始學漫畫就有被灌輸了分鏡和前後景的觀念

那個年代 有一批受手塚治蟲影響的漫畫家

比如敖幼祥、傑利小子、麥人傑

別人也許看不出來

我們臨摹過的就知道那哪些表現手段是手塚風

如果沒有日本漫畫

而只有本土的「大嬸婆與機器人」

我就會以很皮影戲的平面起步

還會把腿都畫成 ㄑ 字型

那就有一絲ㄑ慘了

這幅在林北村的壁畫

把腳畫成ㄑ字

就是大嬸婆啟蒙沒錯

大嬸婆漫畫幾十年也沒出過新作

畫風也在時代變化中溢出醬菜味

一度以為作者應該也隱退了

不料還有推出卡通

在很隱密的客家電視播出

老實說

我並不覺得眼睛被灌籃高手、海賊王養刁了的小孩會喜歡

也不覺得老讀者會因為上彩了、會動了而更喜歡

就是給客委會做業績的

藝術價值是談不上的

除了改編動畫之外

大嬸婆還是野心勃勃地想站在第一線:

【新竹|內灣國小-劉興欽漫畫教育博物館】利用內灣國小閒置教室規劃而成的劉興欽漫畫教育博物館,展出國寶級漫畫鬼才的作品及多項申請發明的專利,令人懷念的大嬸婆與阿三哥漫畫和卡通欣賞,漫畫教室還可體驗自製胸章。】https://twobb.blog/comicmuseum/

除了「劉興欽漫畫教育博物館」

內灣線還有企圖打造「台灣漫畫夢工場」

聽說花了三億

我經過竹東的時候有去看了一下

不到十秒就斷定會成為蚊子館

連照片都懶得拍

新竹弄個空心內容的館

就想號稱「台灣漫畫夢工場」?

就像蓋了個廚房就想稱廚神

你們新竹加起來就出過一個劉興欽

還要他老人家和別人比拼投標

接受不知哪裡冒出來的評審質問

讓老人家覺得受羞辱

怎麼看也不像個漫畫友善工場

。

漫畫、文學、藝術就怕你政府伸手進來

政府不要審這個 禁那個的

他就會發芽開花

你搞個什麼文創基地

只會招來投標蟑螂

真正的漫畫家豈是拿得到標案 又可以在那裡安心創作?

又是前一陣子

有葉宏甲的改編動畫

還找了五月天站台

說一些他小時候看諸葛四郎的什麼跟什麼

我很驚訝的是五月天的阿信年紀比我小

竟然說他沈迷過諸葛四郎

彷彿他的身邊沒有怪醫秦博士、三眼神童和好小子似的

那些日本漫畫就是把我從諸葛四郎的世界拉走的兇手啊

還有真人版的

我還真的一點興趣都沒有

漫畫漫畫

漫畫漫畫

你必須尊重”畫“

我個人非常受不了畫得醜的東西

並且沒有圖像思考

只是貼上兩個人。放上對話

配色也讓我有種說不出的不適

同樣是四格漫畫

在漫畫高度發展的日本就不能用對話糊弄

場景會變化 鏡頭有zoom in. zoom out

看起來畫面是流動的

也不是說台灣就沒有人才了

上帝畢竟是公平的

才氣是隨機亂撒

台灣人才的比例並不比日本少

比如蔡桃貴系列就氏化工好

笑點也很優

據說是個小胖子River畫的

他的名氣遠不如朱德庸、蔡志忠

但是過了幾代之後。誰的作品還流傳就很難說了

又有人說我們走的是樸拙路線

如果是反精緻也要有個標竿啊

畫不到吉田戰車的程度

至少有吉田水肥車的樣子

這樣自稱漫畫家也比較不會心虛

https://draweryuan.blogspot.com/2016/07/blog-post_22.html

https://draweryuan.blogspot.com/2016/07/blog-post_22.html

PS:

找大嬸婆的圖時

看到阿元老思這篇

分享給大家:

新聞中,老畫家憤慨政府的「短視近利」,連自己無償提供版權供新竹政府辦觀光,也沒有得到妥善維護......

真正問題在哪?這要從「文化產業的本質」說起。

天底下最艱深的學問,就是找到「本質」

學術界裡,每個科目中最難讀的一本,往往就是『概論』的書。也就是說,探討學問的本質,才是最重要的學問。 「捨本逐末」是大部分人每天在做的事。人類所有行為發展,都是在原始目的上,不斷附加更多的行為,最後常迷失自己。例如歹徒的犯罪行為,本質上只為了「存活」;隨著屢次獲利,食髓知味,到後來無法自拔,成為慣犯,甚至引來殺身之禍。 同樣的道理,上網本質是「與世界保持連結」,打遊戲、看韓劇本質是「調劑身心」;結果最後變成沉迷臉書,一有空就要刷螢幕才能安心。玩遊戲看影片的人為了破關追劇,廢寢忘食,最後目標完成,一剎那間無比空虛,是每個人都體會過的經驗。可見人在做事的時候,常忘了思索事物的本質。

回到標題,為什麼「大嬸婆」無法成為新竹動漫文化的代表作呢?

藝術商業本質,就是要不斷「再創造」

「藝術再創造」分兩個層面:「藝術家不斷創造作品」、「別人不斷創造意義」,前者是需要自我強迫,後者則要完全自發。

從老畫家角度來看,評審回答實在太污辱人,不重視本土漫畫。不過再拉高觀點,就發現「大嬸婆漫畫」已經距今二三十年,十多年來,也沒有任何話題性的作品問世在書店架上,加上資訊爆炸,大家遺忘速度超快,「大嬸婆」已經變成個過時的符號代表。

顧客是很現實的,「大嬸婆」的故事停產,加上本身造型也不合現代人口味,沒有足夠力量成為強力的文化象徵,只算是在地藝術家的個人創意財。也就是說,它沒有「讓人想拿來複製」、「做成公仔放在身邊」的效益,自然沒有人想要抬轎。

不過,與它同期誕生、至今仍是香港代表公仔的「老夫子」卻是個歷久不衰的例子;《老夫子》的作者王澤就高明多了!不但真的把他兒子取名叫王澤(原本只是個筆名),還讓兒子繼承自己畫風,持續在市面上推出新書,延續老夫子的角色生命。

文創產業本來就是一個「高勞力度的資本財」,沒有持續的創作,推出新產品,自然就會被市場淘汰出局。

結論是,劉老師在台灣漫畫史上功不可沒,但文化系統能建立,本質上是要切合到群眾的心願,無法靠政府或是過時角色就能獨撐大局。除非不斷增加新的故事意義(比如最近敗部復活的皮卡丘),或是造型本身就有強大的競爭力(就像故宮翠玉白菜,或是龍貓,一直被喜愛跟討論),才能維持文創符號的強度。

藝術事業應該「循其本」

兩千多年前,莊子跟惠施為了「水裡的魚快不快樂」辯論起來,最後莊子說:「請循起本」,將爭論拉回原點完勝好友,至今讓人津津樂道。這就是思考本質的精神。

從上面新聞事件中,漫畫家劉興欽雖然在文化推廣受挫折,但他一生奉獻漫畫事業,享受到創作回饋給自己的幸福,已是千金難換的價值;就算今天角色對調,他能掌握大筆預算卻無暇創作,恐怕只會更不快樂。

因此選擇專業藝術家的路,只能盡力推廣作品,持續為創作附加新價值,不管錢多錢少都能甘之如飴,若沒有明白這個本質,就無法樂在其中。

我的結論:除非自己本身俱有藝術狂熱,不然做「純藝術家」還真不是理想的發展,這是我目前的感觸。生活之餘,保持藝術的興趣、喜好,我想是適合更多人的方式。 :)

文章定位: