沈眠/寫

日本推理小說書寫者筱田真由美有一套【建築偵探 櫻井京介事件簿系列】,其第一部《黎明之家》的書封開宗明義標註:「圍繞著建築而誕生的謎團,其本質都是人的意念。」

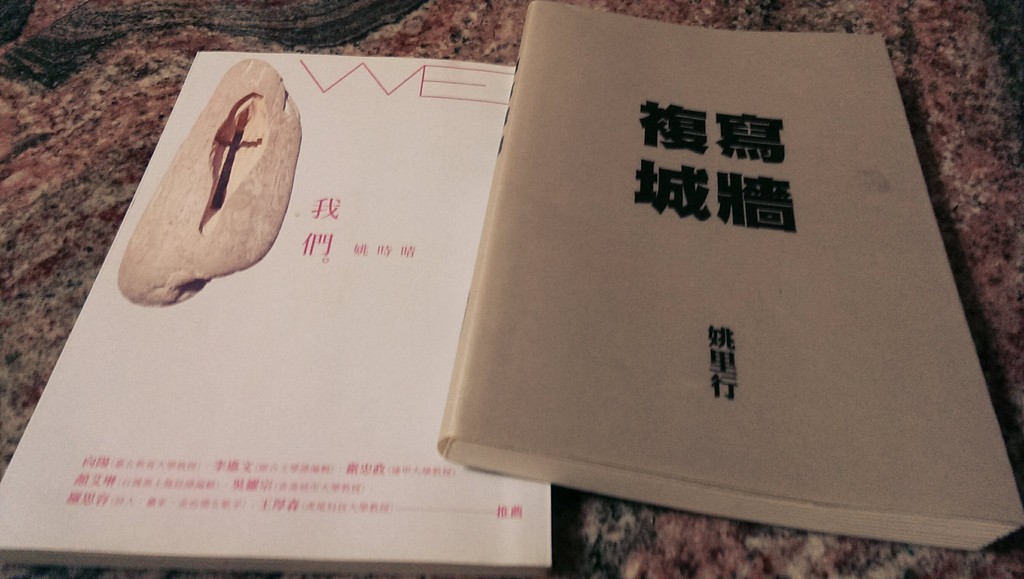

我想呢,將建築一詞轉換為詩歌,變成,圍繞著詩歌而誕生的謎團,本質上仍都是人的意念,似乎也無不可哪。而如是說法,證諸姚時晴在《我們》所自白的:「我試圖以語言砌築一棟廢墟,一戶家園,一座城市,一個國度。」則頗相印合趣,尤其是她還名為姚里行時出版的第二本詩集《複寫城牆》,更是有所呼應。

不止是詩意地棲居,更是詩意地建築哩──

姚時晴無疑是一名築詩者。從兩本詩集不難看出她對建築(具實的結構)充滿獨特的興趣,從《複寫城牆》一首詩與下一首詩之間總有一張空白紙作為間隔(宛如夾層,同時也是複寫觀點的呈現),到《我們》的輯稱分別為【我們】、【我(們)】、【(我們)】,實實在在明明白白講究屋宇覆蓋粱柱磚牆連疊狀態,特別是她自謂「參考詞牌樣貌書寫創意延伸的詩詞形式」的第三輯,更是屋裡屋樓中樓的形制,如〈梟(肉食愛)〉、〈高美濕地(藏鞘)〉、〈詩意(黑蕾絲)〉、〈平行宇宙(星函)〉……莫不是建材(書寫)與工藝(潛書寫)的表現。

在Thomas Harris《人魔》裡,名震驚悚小說領域的怪物極限演化的萊克特博士有著特殊的記憶模式:「記憶的宮殿是一種記憶系統,古代學者都熟知這種記憶方式。在黑暗時代,當汪達爾人焚燬書籍之時,有無數知識就是被保存在這樣的記憶宮殿中,流傳到後世。萊克特博士也和古代的學者一樣,把龐大的知識儲存在記憶宮殿裡的無數個房間中。……無數間房間,無數哩長的走廊,在每個房間裡的物品家具都連結了數以百計的聯想……」

延綿無盡窮的記憶房間,時間之屋,回憶的宮殿,說起來,在這個時代,我們並不陌生的啊,不是嗎?島國小說家不也接二連三地生出石破天驚的建築性大小說,如駱以軍《西夏旅館》、顏忠賢《寶島大旅社》、陳雪《摩天大樓》嗎?

而駱以軍在更早的《遣悲懷》就預告了《西夏旅館》的終將誕生:「每一個故事都有一條祕道可以通往另一個故事。所有的故事都只是一棟大樓裡的其中一個房間。」此外,瞧瞧John Crowley奇幻經典《最後的國度》裡那棟再神奇不過的房子吧:「他把這棟房子蓋成一種樣本組合,這樣人們就可以過來從每個不同的面看它,再決定自己想要的是哪一種房子。就是因為這樣,內部才會這麼瘋狂。因為它實際上是很多棟房子互相交疊在一起,只有正面露在外頭。」以及在小說中發展出無限圖書館概念的Jorge Luis Borges──

文學與房間建物的隱喻、神祕關係,其實老早以前就不是什麼祕密了。

Gaston Bachelard《空間詩學》也有言:「……外在世界的記憶,與家屋的記憶基調絕對不同。藉由喚回這些家屋的記憶,我們為我們的夢增加了庫藏;我們從來不是真正的史家,卻一向離詩人不遠,我們的情緒或許只是一種迷失的詩藝。……」筱田真由美筆下的偵探櫻井京介則說:「……到目前為止,保存建築與一般常說的經濟發展總是處於對立的。可是,我認為這可以克服。唯一做不到的是人的感情,想要留下珍惜的過往,好好保存的心情,像我這種沒關係的外人都可能深受感動,但也有完全相反的心情。我想,那大概是只有所有人才能體會吧。」

姚時晴詩集則是以詩歌演繹出如上述般富有情感的空間架構,或應可說是抒情詩大宅。她使抒情作為一棟建物,一種空間,每首詩都是一個Room,彼此銜接連串,譬如《我們》寫著「讓小小的房間為愛洪荒」、「所有時間的咽喉都沙啞了/在回音不斷叨念,叨念自己的名字」、「一座花園,綻放/在我的身體」、……,《複寫城牆》亦有「衣衫不整的男女/各以肉體複寫彼此的慾望」、「家的岩石/被時間風化」、「她寄居在一個只是單音節的愛之內」、「用有限的愛,寫情詩/用無限的衝突,編寫情節」、……

我自己呢比較偏愛《複寫城牆》,諸如〈在廢墟中彈琴〉、〈拾荒者〉、〈菩薩〉、〈無終始城邦〉、〈複寫紙〉、〈極短篇〉都是極好的詩作,這裡面的抒情皆是大格局的抒情,牽涉到歷史、生命處境,乃是充滿情感的猛逼烈視,且文字的呈現有時會有一些急迫如燃眉的緊張與直白,口吻與敘事方面都帶著切身感。《我們》總歸是游刃有餘的,技藝駕輕就熟,詞語的運用、意象的拼組都容易輕快,相對於《複寫城牆》,少了穿透力。

以建築物比擬的話,《我們》是外觀、形狀具有現代工藝技術的水泥大樓,美則美矣,而《複寫城牆》是三合院似的石磚房,素樸典雅原生,教人更眷戀迷深,恍如一頭撞進某些美麗事物初初長起的甜美時刻。

本文同步發表於《更生日報:副刊》20170304:

http://www.ksnews.com.tw/index.php/news/contents_page/0000962708

文章定位: