122,《風起》。

據說是宮崎駿的封鏡之作(這位老歐吉桑第幾次嚷著要不拍了呢?)。而你還真感覺到他遲暮一般的狀況在眼前。主要是這部動漫的緩慢感十分明顯的緣故。但你並不討厭在動漫電影裡難得一見的這種慢船一樣搖晃趨前的風景。

比較起宮崎老爺爺此前作品的有效節奏,《風起》更多的是詩意式的停頓、跳躍與連接。它的節奏似乎是對往日節奏的抵抗。當風起時,人只是設法活下去啊。無論在哪一個世代,都有其無法撥反的時代大風。無論是順風抑或逆風,我們都只能在那無可匹敵的風勢之中,堅持下去。宮崎駿經由二戰時期戮力以赴於開發新型飛機的人物崛越二郎(惡名昭著的零式戰機即是他完成的),對戰爭年代裡的夢想(家)進行細部的鑽探──

從大近視少年二郎作的一場從屋頂起飛卻在空中遇見巨大飛行機器且自己所駕駛輕機隨之拆解墜落的夢開始說起(而毀滅總是如影隨形啊),宮崎駿饒有耐性地講述二郎由少年到青年到中年成婚、喪子及二戰結束的種種歷程。其中編織著二郎與義大利飛機設計者共享的夢境(飛機)王國風景,以及他與菜穗子(染有肺結核)的愛情故事,最能吸引你。

宮崎駿描寫二郎作為一設計、製造飛機之人的純淨與專注。二郎所尋求的到頭來就是人類在天上飛的大夢。宮崎駿試著不直接批判而是隱隱約約透露出飛機之惡並不是它生來就能成為滅亡機器,而是如此斷章使用它們去殺戮的人。即使如此,如二郎那樣的人,他們的創造始終都被導向於毀滅,仍舊是不爭的事實。宮崎駿最後還是讓二郎在他夢中國度裡看見滿地機骸,且明白到他所研發、製造的零式戰機一架都沒有回來的殘暴現實。

風始終是看不見的。風來的時候,只有被風吹拂的人事物,可以印證風的存在。你以為宮崎駿正在微妙而精巧地敘述一種在時代之風氣底下,人還正在純粹地造夢的生存樣貌。文本裡,二郎年齡的變化,係採取連續性跨越的調度,沒有特別標示或中斷,就直接踩過去了。換言之,時間在《風起》是一縫補完成的整體。無段落之分別。而宮崎駿對風的追捕也就同時映現人心之所在所向。心亦是無法被直接探取。它必須其他的行動方才有了觀測的可能。於是乎,宮崎駿在《風起》的慢性感(宛如停滯一般)與人物年紀的跳躍度,都回歸到心(人)為何物的基本狀態。你還蠻喜歡宮崎駿在這裡的老態畢露,疲憊得教人忍不住溫柔。

對了,片中屢次有現實中人富有的想像力一經啟動,場景遂大切換的處理,你也挺喜歡的。怎麼說都有一種肯定人對飛翔的執著、摸索與營造之單純性的肯定。《風起》有著一群追著飛行之心奔跑不停的、被時代所遺棄人們的身影。

話說回來,《風起》的確有太多、太多大人的氣味,已經不再適用於小孩口味了。宮崎駿已經沒有意思再將現實轉化為充滿寓言感或老少咸宜的圖像性。他直接地以動漫處理成人的主題。於是有大量抽菸畫面,大人間的對談,乃至於煙霧與風的充斥。關於飛行,也不再《紅豬》、《魔女宅急便》、《神隱少女》一樣玩天空征戰的熱血歷險梗。宮崎駿這一次在《風起》更專注於飛行物創造的本身,他改為寫實地去呈現計算、製造與試驗種種枯燥但終究才是起飛之必必要的工夫。你十分佩服宮崎駿這個最後在動漫裡追究現實性的變化。當然這也隱藏著他對戰爭的反感。你甚至會說,這是宮崎駿企圖將戰爭的罪惡性從飛機所代表的人類(理性)文明剝除開來的驅魔動作。

另外呢,這一次《風起》宮崎駿也還原那個年代裡愛情古老的樣子。動人的愛情風光。但這動人卻是不合時宜的。至少是時下年輕人無法理解的愛情樸實樣。那樣的飢渴與濃烈,卻又要以平靜寧和的態度表現,幾乎是不可思議的。二郎與菜穗子之戀,完全無如今的愛情都會味道、知性感或者夢幻如偶像劇般的質素。那就只是單純的奉獻。同時,也是終生相許、堅定忠貞的誓言。現代人顯然已無法再相信愛情的此一面向。宮崎駿眼底心中的愛情已然過時。唯就是這個過時,讓你感覺溫暖起來。愛情是一種非常古老的東西。它再怎麼新潮,有一些基本事實還是不應該被遺落的。你始終是這麼堅信著。

而宮崎駿以紙飛機作為菜穗子、二郎表達愛情的方式,是細膩的,讓你喜歡的。風在起飛與降落之中在他們之間遞送著思慕與情意。紙飛機傳情呢優雅又扣合著二郎此一飛機狂的個性。其後,尚有菜穗子躺在棉被,二郎徹夜畫設計圖的美好又悲傷的畫面。而文本尾聲,二郎又去至他與義大利設計師的共同夢土,菜穗子撐著他們的定情之傘(象徵純淨與飛翔意涵的白傘)也出現在那裡。她也在那裡等著二郎到來。菜穗子是「像風一樣美麗的人」,而二郎還必須活下去,必須記憶那份美麗,在風起時,繼續感受著風的力量與深邃活下去。

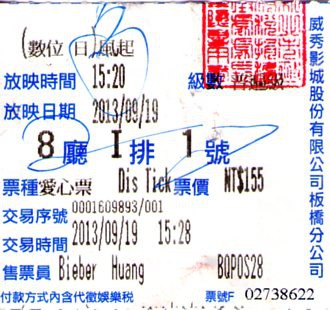

──102/9/19,下午兩點二十五分,在板橋大遠百威秀影城。

123,《被偷走的那五年》。

你或許會想要這麼說,這是一部線條很乾淨的愛情電影。

以《六樓后座》著名的香港導演黃真真在中國投資的情況下選擇台灣作為《被偷走的那五年》故事發生的背景,實在是饒富趣味。首先你想到的就是,這個故事是屬於台灣的嗎?是非得必要在島國發生不可?你並不這麼認為。其實,這些人物即便全都轉移到香港、大陸去,好像也沒有什麼不可以。但它只是一部娛樂電影,總得要找一個地方讓愛情發生。也許無須苛求至此。

不過,你還是難免要這樣設想編導乃至於製作團隊的盤算可能是:對大陸觀看電影人口來說,是不是在台灣發生的愛情故事就特別的有一種優越感或先進的風味(就像台灣人總迷信在日本或法國巴黎發生的愛情事蹟特別的美──是的,連愛情都還得要求先進與否呢)?如果是,也就不能理解何以白百何活脫脫的大陸口音、用字與思維居然可以被置信在一票台灣演員之中她也會是個道地台灣人了(但她詮釋人物的能力的確不差,有鮮明的一套演繹)。

撇除刻意追求島國作為一愛情場域認同的怪誕趣味不談,《被偷走的那五年》是相當娛樂典範的,該有的笑點與哭點,一個都沒少,而且串連得挺順暢,黃真真的影像語言的確鬆緊有度,非常有效地處理每一個鏡頭,可以說毫不浪費。

而記憶喪失幾乎是愛情文本的固定套路,是愛情影片一路發展至今的附帶產品。不過,何蔓(白百何飾演)的喪失則是限定於車禍前的五年,也就是恰恰止於她新婚蜜月時期。她分外不能理解的是,一覺醒來,記憶還停留於五年前和丈夫孫宇(張孝全飾演)恩愛無比的景象,怎麼一切都變了──這是個挺不壞的設定。愛情也就有了再來一次的Reset/Reborn鍵。於是,記憶喪失便轉換為一種追求愛情真偽之手段,使得何蔓與孫宇能夠重新檢視他們的愛情關係與問題。

唯相對於現實的殘酷暴烈,幸福始終是太可疑的東西。於是,愛情浪漫且再啟動的部分到了孫宇、何蔓及親友看兩人當初求婚記的錄影後,便急轉直下,來到灰暗的部分──記憶喪失不只是重設,還蛻變為損壞何蔓生存機能的惡患。

你只能說,編導很有搞頭地把愛情對切為二,上半部宛如新生,下半部則在悲慘中體驗愛情的美麗與毀滅,一如當年爾冬陞導演的《新不了情》。《被偷走的那五年》也確實善用了記憶是情人的資產這件事,在很多細節都表演得活靈活現。

當然這樣的片子不能拿來跟比如麥克.漢內克/Michael Haneke的《愛.慕/Amour》比(級數畢竟差距太大了,對《被偷走的那五年》實在不公平),但你就是忍不住要暗自比對。你老覺得黃真真(不但是導演,也是編劇群之一)對愛情的理解、現實認識、想像力與解讀太過仰賴此前愛情文本的觀點。她並無任何獨到與創新。她就只是把一般人或既有文本裡的愛情模式再搬演一次,該有的起伏都有,該拿捏的節奏也都在掌握。可是這麼一來,它對愛情的觀察與思維究竟提供了什麼呢?好像什麼都沒有。是以,你不太喜歡編導埋伏在愛情底下的那些線索的蠢動。也許是因為漢內克在做的事是揭穿愛情(與人性),而黃真真只是在包裝愛情的緣故吧。

此外,你很想大力讚賞張孝全。在張震、阮經天之外,島國終於又有一個演戲超有料的男演員。在《女朋友.男朋友》與《失魂》以後,張孝全的大樑愈挑就愈是有味道。他的魅力值直線飆升,已經不是往日阿蒙。在《被偷走的那五年》與醉後何蔓剖白外遇的哭戲,以及尾聲送何蔓走、緊緊抱住她說不要怕、不要怕的演出,都是又到位又有力的,是個可以備受期待的表演者。哦,還有阿KEN,可以說是本片突出的一道配菜哦。挺難得。

──102/9/21,下午三點,在絕色影城。

124,《2槍斃命》。

本來是有趣的,兩個不同單位的臥底幹員,不知道彼此的身份,卻又要隱瞞、利用對方,好逮到大尾的毒販或達到長官要求的目標,最後卻捅出搶CIA秘密資金的大麻煩。前頭還挺《史密斯任務》風味的。

但後來,卻轉向成為蠻幹到底事事都直接來的姿態。且最後壞人(知情者)還真的全都死了。於是兩個賤嘴警探(軍人)組合很幸運又順利地淪落為大盜,看起來好像一點都沒有受到CIA的迫害,到處悠遊。生活還真幸福呢。

不過,看丹佐.華盛頓/Denzel Washington演出真是享受,被迫玩俄羅斯輪盤時,他在槍械擊發下,那種身體與表情的細微顫動,與全力維持鎮定的姿勢,真是看得嘆服。他的表演就是有一種強悍度。但並非蠻力。而是理性味十足。

──102/9/20,下午五點二十分,在京站威秀影城。與三弟。

文章定位: