這幾年間,我經常必須挺身為一個基本事實說話,甚至得要去略略對抗關於武俠的奇異誤解(只是略略對抗,因為被對抗者根本也沒那麼在乎),也就是說武俠是大眾的或武俠仍舊必須與大眾站在同一邊的普遍認知──

但其實武俠早就不是大眾的已經很久很遠了(連《英雄本色》裡頭那名句我不當大哥很多年了也都已是多年以前)的了,武俠早已不是老大,在市場裡已經無法呼風喚雨久矣。武俠的盛名來自於它當彼時的強烈娛樂性。它以娛樂大量的閱讀人口而自滿自鳴得意。時至今日,武俠領地的喪失也同樣是被那可以載舟也能覆舟的水──亦即大眾讀者──所斷然拋棄,再也回不去那榮景耀光裡了。說到現代人的娛樂,有的是更多好玩好刺激的事物,武俠完完全全不會是對手。

這個我所謂的基本事實,怪趣的是卻很多人不作如是想,反倒還認定武俠很大眾很熱賣啊。於是,我通常會提出以下三種問題:其一,除了金庸、古龍外,是否還知道哪一位武俠人?第二是,可曾聽說過現在以武俠書寫為專職的武俠人?最後則是,這五年間買過幾本武俠小說?當我把問題拋出,往往得到的反應是:只知金古不識其他、壓根不知道誰能憑藉武俠出版為生、這幾年以來什麼武俠小說都沒買過。當然了不是沒有對武俠深感興趣與熱情的閱讀之人,但數量壓倒性的少,屈指可數啊。這是不爭而慘烈的現狀。我想,恐怕連金庸作品集的購買人口和閱讀量都急遽地下降吧,畢竟何必呢,隨便電視劇、電玩和電影等等不都能更方便地搞清楚金庸武俠的樣貌嗎(何況這位前輩武俠人呢只要對方願意且能支付大筆的費用他都來者不拒啊不是嗎)?

往昔,武俠凝聚著大多數人的情感與想像,曾經是風靡一時的特殊載體,提供了人們極為美好的娛樂時光,且若有所得,彷如預先體驗到人生與世界的龐大深廣。唯來到此時此刻,來到感覺(一時的)、情緒(片段的)被誇大為情感(而喪失整體性)的年代裡,武俠本身的歷史背負成為再明確不過的包袱,武俠講述的情感終究是太過可疑與陳舊的事物。這裡說的歷史背負除了武俠史本身演進的種種,尚有武俠總是與過往人類歷史(主要是台灣、中國歷史)的無法拋棄。歷史情境老是與武俠掛勾,於是乃形成閱讀的障礙與深深烈烈的厭煩感。那些對既定既知歷史與人物的重新解讀,來來去去不都是那些嗎?與當代人的生活聯繫究竟在哪裡呢?是以,俠客變得可疑也變得難以輕信,那些好萊塢飛天遁地的超能力英雄們這會兒不都比俠客更為可親可信嗎?

波赫士/Jorge Luis Borges說:「我們身上都擔負了歷史觀,而且是負擔過度了。」確實如此。尤其武俠,更是太過於把歷史當一回事,把歷史觀視為武俠的基礎要件,非得要把俠放回到古代,而使得俠的探索失去了現代性與檢視自身在當代意義的機能與可能。波赫士提出的解決之道是:「……總有一天,人們不會像我們現在這樣對歷史還這麼敏感。總有一天,人們不會在乎歷史事件。也不會在乎美的歷史背景;他們關心的應該是美的事物的本身。」我所處的這個年代似似乎乎正來到對歷史毫不敏感的狀態。但或許便能是我們關心的應該是武俠的事物的本身的時代。《詩集》約莫就是如此大膽意欲下的完成品。

作為武俠(寫字)人,這些年以來,我始終沒有遺忘武俠領域更多處女境地的書寫可能。在武俠被前輩與市場機制耗損殆盡後,我反而認為眼下是武俠的大好轉機。一旦武俠轉入小眾領域──大眾的從來都是金庸、古龍、溫瑞安、黃易等人的時代,已經不是這個年代所有的了──就可以撇除掉武俠的類型宿命,也就是對市場機制的趨之若鶩以及先天上必須對讀者進行服務的無止盡諂媚。武俠終於因為陷入少數而獲得解放。這或許是一個諷刺。但對有志於此的我來說卻是少了縛手縛腳的市場干預,遂能進入自由的風格與情態,以更為專注、深邃的態度發動對武俠的開拓。

另一方面,重寫(改寫)也一直是我頗感興趣的部分。我以為:書寫的本質就是一代人覆蓋另一代人的語言與文字風格。創新這件事本身就很犯猜疑。或許所謂的新穎從來都只是在前人的語言基礎上再多加一點當代的用語與觀點形成的罷了。換言之,書寫是個不斷在回溯裡前往自己心中某個神聖美好之地的動作。它既是我個體的作為,卻也是集體性的展演。我相當願意相信,重寫即是跟文字的歷史一起在自己的語言中一起移動並探尋各種可能的無與倫比美麗之事。

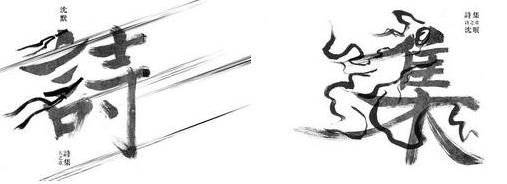

因此,《詩集》內容分兩個方向的結合。一是「沈眠」為筆名寫的各類現代小說,另一是「沈默」為筆名所撰的武俠小說。前者意圖於嚴肅文學領域表現轉譯前輩詩人著作的可能。後者則在武俠的通俗性埋入更多的嚴肅議題與現代性。

《詩集》這本短篇小說合集可以說主要企圖於小說與詩結合的可能。這並不是當代才有的書寫風貌。實際上詹姆斯.喬伊斯《尤利西斯》、吳爾芙《歐蘭朵》、普魯斯特《追憶逝水年華》、卡夫卡《變形記》等等現代小說早已開啟了此類文學地景乃至當代的黃碧雲、駱以軍皆無不詩意燦爛。只是呢,這本《詩集》卻是武俠作為大眾(娛樂)小說領域的一員與嚴肅文學進行對談與交會的破天荒、頭一遭。集子裡有不少本就是以前輩詩人之詩轉化、發想的小說。且在武俠的部分,我以特殊的詩意語言與敘事結構進行了該類型的靜默革命。《詩集》除意味著一本堪稱詩集的小說合集外,也有著詩意集中或詩意收集者的傾向。《詩集》應該是一次跨領域的嘗試,也是我對書寫本質的一再追問。我想或許這麼做不會是沒有意義的。我希望這將會是某種躍進或者升起。我希望至少是。

此外,這本《詩集》裡的小說,全都直接或間接與某本詩集(某首詩)有關。主要分為兩種,一個是直接將詩改寫為小說,而另一種則是在小說埋入大量詩的線索與氣味:前者譬如改寫零雨詩作〈縫隙〉的〈電梯男〉,或者將夏宇風格融入川端康成小說名著而成的〈睡美人〉等;後者則是我所能寫下的小說文字總是具備著某種詩意的性質──武俠距離詩意距離詩,從不遙遠,甚至我可以不無驕傲的說,武俠是所有文類裡面其實最詩意豐饒的一種。

歷經了一年多的時間,由於《詩集》武俠+嚴肅文學的組合,被視為對市場極大的挑戰,再加上獲得補助的金額不如預期的足夠(即使我願意把國藝會甘霖一樣的補助款全數轉給出版社,也無法勾引起許多出版社的興趣與意願),當然了也還有我個人對出版樣式的錯誤認識(出版單位大多覺得該書封形式絕不可行,成本太高,無法負擔),在相當艱難的狀況之下,方才尋得有氣魄又願意試著嘗試一本不是詩集的詩集概念的角立出版社願意合作──角立主要負責人沈嘉悅(拉麵)現為紀州庵執行企畫,是個願意相信讀者更甚於作者的奇異人物,去年也出版了叫好叫座的詩集《我想做一個有用的人》,他十分願意以現有資源和我試著努力闖出文學與出版市場的邊界。

而以我自己來說,出版的必要性究竟在哪裡,是我一路以來都在思索的。先撇開利益與現實不談的話,我更關心的還是在於出版這樣的一本《詩集》,是否真能夠有意圖、且具體有想要說而且非說不可的獨特的聲音。這一年多多方尋求出版《詩集》以來,屢屢碰壁,能遇見角立、沈嘉悅、吳欣瑋如此人物與單位,委實幸運,尤其是他們與《詩集》所欲傳達的概念不謀相合,更是驚奇不已,或許《詩集》真有它被賦有的祕密使命也說不定。

我始終願意相信,武俠從武俠是大眾的走向武俠是小眾的,是必然也是必要的。武俠過往的自性立論基礎就是站在市場站在盡可能吸引閱讀人口的青睞上所發展起來的,這是武俠書寫者的自傲,以為如此便能和那些佔據話語權(嚴肅文學)的人分庭抗禮,且擁有更多支持與資源。也許一開始確實如此,但時日久了,當原來倍感新奇的口味、調性隨著書寫者一再投入類似的語句、設定與認知,且完全照與市場默契簽訂的隱形賣身契走以後,就容易導致閱讀興致的疲軟與煩惡,更不用說後來競爭的娛樂媒介有多全面性攻佔了。而我在做在宣告的事情,就是得將武俠從武俠(小說、電影、漫畫、電玩、電視劇)裡頭解放出來,讓武俠獨立並成為一直接與隱喻與詩意對話的新觀點。

我作為武俠人,我作為寫字人,《詩集》即是我的少數宣言。身為少數並不哀傷,也許生活的確艱難(仔細一想,活在被生活猛烈擠壓各種資源日益被消耗殆盡的當代,又有誰不辛苦了),但終終究究我能夠將武俠嚴肅、深沉的這一面挖掘出來,不止是此前娛樂的、綜藝化的那一面而已。於是,武俠便能自自由由,便能輕盈自在地迎接自身各式各樣美好且驚奇的書寫極限。

是的,我如此堅信:成為少數確實是美好的,只有立志成為那個少數,那個拒絕統一聲音的少數者,只專注地執行自己所目擊的那個無數可能種的單一一個,把它視為自己必須一生貫徹的主題,如唐諾所說的:「……文字不解開自身的格律限制,不放棄單人的、統一性的說話方式,不脫去它神聖典雅云云的華麗大衣,讓自己保持最大可能的靈動,並敢於讓自己破碎、粗俗、骯髒、冗長、矛盾衝突並陳……是進不去這個新世界的。……」這麼一來,才有可能再度使武俠進入一個嶄新的世界,一個擺脫此前固定刻板認識之武俠的全心全意輝煌起來的新世界。

本文同步發表於《明日武俠電子報》第250期:

http://paper.udn.com/udnpaper/POI0028/263532/web/

文章定位: