「苦果」指的是天理昭彰的終局?還是瓜熟蒂落的形體?或者是存在於家庭裡揮之不去的陰霾?三者互相糾結,彼此滲透,形塑出一個個奇異的生命樣態。無論是丈夫、妻子,抑或兒子,統統籠罩在烏雲密佈的時空膠囊之中,無法喘息。

自從賽拉斯巧遇杜波思,一連串的震顫即將展開,賽拉斯跟隨著來自過往的惡魔,我們跟隨著賽拉斯的行徑,購物中心的機遇召喚心中無法扼制的記憶,確認無誤之後,波濤湧至胸口──那段難以抹滅的歷史,源源不絕從腦袋眼睛耳朵鼻子嘴巴不斷地冒出來………關於愛妻莉迪亞的殘虐,關於自己怯弱的尊嚴,攪動心裡的漣漪,逐漸地擴大,再擴大,繼續擴大………

莉迪亞被強暴的事實,《苦果》行文不久即揭露,文本匯聚的焦點在於往後的人生種種,包括強暴者與被強暴者、夫妻與家庭、兒子尋根凝視真相的諸多面貌。的確,家家有本難念的經,但是,當你知曉自己的誕生是一個不被期待的產物,該如何面對?當你明瞭自己的生父其實另有其人,你會好奇嗎?當你發覺自己是強暴者的骨肉,你會驚恐或是憤怒?麥奇的意外發現,開啟青春期跌宕起伏的另番景致。轉瞬間,他從一個沈穩、安靜的孩童,變成一個更加內斂,行動力更強的成人。他想要復仇。報復自己的誕生,也報復施虐者的行為。

麥奇心想自己是某個殘暴白種人的後代,但是為何不是黑人?「為什麼他會直接把那個男人想成白人、想成是白佬呢?如果他的生父是個黑人叛徒,那狀況可就不同了,在充滿不確定的模糊地帶裡,那會是一種近乎詩意的救贖。」(頁141)賽拉斯、莉迪亞都是黑人,一直居住在約翰尼斯堡的貝瑞(有色人種區域)。然而,麥奇卻變成了黑白種族的混融體,他揣測無誤,生父是個殘暴性格的白人。白人侵略黑人的戲碼一再上演,南非即使具有大多數的非裔種族,管理、統治層級卻多是白種人。權力象徵著無盡的侵襲,所以肆無忌憚入侵他人,莉迪亞便是受害者之一。麥奇對殘暴權力的想像,幾乎代表非裔種族生活在南非土地上的惶恐。強暴本是一種可怕的行為,種族因素卻又深深攪動亙古以來歷史基因潛伏的敏感神經。白人強暴黑人、黑人強暴黑人……這兩種狀況孰重孰輕呢?同種族、同類屬的侵犯難道可以輕易原諒?

莉迪亞生活在暴力過後的巨大陰影裡,試圖弭平傷痕,試圖繼續過活,直到丈夫賽拉斯告知遇見杜波思一事,既有的生活秩序剎時崩解。作者艾克邁‧丹戈爾直陳傷痛的重擊,藉由瘋狂邊緣的舉止,赤足踩踏碎裂啤酒瓶,反映出丈夫與妻子對於往事的不同處理態度。選擇遺忘?(忘得掉嗎?)如何面對現實人生?(如何重新相信人性?)繼而帶出歐立方家族的女性形象,嬤嬤、莉迪亞、葛蕾西、瑪莎以及米芮兒,彷彿血液裡天生帶來的堅毅、頑強。動盪不安世代裡,常常具備試煉人性的種種事蹟。

賽拉斯是南非「真相與和解委員會」的中堅份子,曾經在南非舊政體制度中從事改革運動,曼德拉出獄之後,政府組織重組,工作也隨之搖擺。同事凱特宣稱自己是同性戀者,有一個女友佳寧、一個女兒妃芮兒,但其實是個雙性戀者。另一個同事朱立安,家庭爭執不斷,妻子法兒帶著兒子離開之後,他索性出櫃了。他們曾經投身於反抗種族隔離的地下組織運動MIK,在曼德拉終於脫離牢獄之後,他們的信仰卻漸漸地變得柔軟輕盈,曾經巍峨的信仰,正在面臨新舊世代交替的考驗。誰能維繫清明…不沾染塵土?誰能堅持信念…不左右擺盪?

每個家庭都有自己永遠隱而不宣的秘密。(頁163)

其實,每個人也有自己藏匿於記憶深處,未敢翻攪的秘密。賽拉斯參與MIK時,曾經愛戀著貝蒂。莉迪亞潛在的性慾撩撥,總總纏繞著凱薩琳修女、以及屠夫街的妓女(私自命名為凱西)。當她遭受強暴之後,開始產生人格分裂,有時主宰總體人格者是凱西。阿列克(葛蕾西之夫,賽拉斯舊識)或許和莉迪亞被強暴之事有關連,風聲鶴唳時代,自我求存很重要,但是若被挾持、威脅、施虐之後,往往意志鬆懈,牽連更多自己的族人。作者艾克邁‧丹戈爾遺留些許線索,彷彿秉持著人道精神,將訊息擱置於文章脈絡裡,希冀讀者自行串連、想像。

賽拉斯是荷蘭新教徒,父親阿里阿里是穆斯林,信奉伊斯蘭教。莉迪亞是天主教徒。夫妻將麥奇當成基督徒一般帶大。奇異的宗教氛圍,圍繞著這個家庭。一場前塵往事被揭露,麥奇急速成長,從「麥奇」到「麥可」得經歷多少苦痛?他與凱特上床,換取杜波思的檔案資料。他與有夫之婦的雪莉老師上床,竊取槍枝。摯友薇努被父親維爾雍侵犯,他自詡為復仇者「麥可」,展開計畫。麥可槍殺了摯友父親維爾雍,麥可槍殺了血緣父親杜波思。從「麥可」到「諾兒」得付出多大代價?從此他更名為諾兒,穆罕默德最虔誠門徒的名字。雖然他無法選擇自己的父親(為了報復他侵犯母親、懲罰他施加的強暴罪孽而擊斃杜波思),但是他選擇了自己的文化父親,追隨祖父阿里阿里成為穆斯林。

強暴犯的兒子也會做出相同的行為嗎?麥可毫無誘引熟齡老師與凱特,兩相情願地做愛,只是他懷有更深沈的心機,為了謀劃策略。強暴犯的兒子非但不是強暴犯,反而是性欲擴展的核心,眾多女子投射以愛欲情欲凝視,連母親都對麥可產生了慾望與想像。佛洛伊德所說的「伊底帕斯情意結」在《苦果》裡意外現形,麥可弒父(為母?為己?為正義?),並無娶母,繼而以一種蜿蜒姿態延續了情愛、慾望的無限嚮往。強暴犯的兒子雖無強暴之舉,卻犯下殺人的暴行。終結生父,是為了展開新生。阿里阿里祖父遺留下的黑石,成了麥可追隨、認同的象徵。就像阿里阿里祖父為了家族復仇一般,麥可仿效,延續文化家族奧義。麥可不但精神層面歸鄉,亦即將化名諾兒返回印度,溯源回流到生命故土。

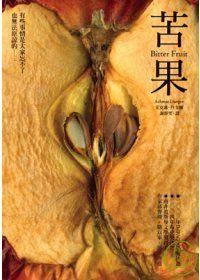

《苦果》(Bitter Fruit)

作者/艾克邁‧丹戈爾(Achmat Dangor)

譯者/謝靜雯

出版社/木馬文化˙2008

文章定位: