翻閱秋芳老師跨界回歸之長篇小說創作《小說拾光》之前,乍見封面的書名字體時,會忍不住眨眨眼睛,確認「小說拾光」這四字,是一種刻意設計的搖曳、晃漾狀態,那漂浮不定而又明確存在的感覺,很不政治正確,卻令人會心一笑。

是啊,對於參與過秋芳老師於2019年舉辦的「小說拾光」寫作會的我而言,那一整年的「時光」與「拾光」著魔歲月,已是無法重回的歷史,彷如激起晶燦水花過後泛著層層漣漪的湖面,這四字隨著流光篩洗的力道,慢慢褪去鮮明立體的形跡。正欲感慨,視線早已繼續往下挪移,輕盈飄落的羽毛上有燙金的微光鋪排成一條小徑,穩穩地鑲嵌進書的底層,以任誰也撼動不了的執拗宣誓。指尖好奇地摩挲燙金的小徑,反覆逡巡,以為無法重回的歷史,忽然裂生出細細的縫隙,我循著比書名字跡更篤定的微光,撿拾曾經同行過而逐漸模糊的我的魔幻步履,再次潛入秋芳老師的長篇小說世界,深深著迷著……

閱讀秋芳老師的《小說拾光》,會發現這是一本詮釋「大人的夢想學」的小說創作。有別於時下書籍、雜誌、社群平台推播的既艱難而又痛快的熱血造夢主題,秋芳老師另闢蹊徑,小說從一場永遠不可能成真的幸福夢境寫起,「永遠不可能成真」悄悄勾勒了這部小說的「大人」基調,唯有歷盡滄桑、走過夢想成真歲月的大人,才能深刻明白且接受,原來「永遠不可能成真」,有時反而是甜美的人生祝福。

大人的夢想學,著力探討的不再是如何追夢、築夢,而是聚焦思索美夢成真之後,誰也不可能避免踏進的「此生囚牢」困境。秋芳老師透過「小說拾光」寫作會發起人紫燕的半生體悟,界定了令人「不寒而慄」的此生囚牢型態:

「人生啊,多奇怪呢!年輕時槓上母親,拗著性子非做美髮不可,沒想到半輩子關在剪刀、髮捲裡,越剪越覺得自己好像在坐牢……」

「想起來真可怕,三十年以後,人生差不多都確定了。紫燕有時候忍不住感慨,我們選了一種職業別,大概就這樣關進『一輩子的囚牢』;好不容易以為自己轉了個彎,不到十年,平平淡淡的日常,竟又成了另一個差不多的牢籠。」

紫燕年輕時拼卻一切想圓成的美髮夢想,中年轉業後的畫室生活也漸漸成為無論如何都要突破的舒適圈,最後全淪為綑縛自我的此生囚牢。感覺人生竟有一座又一座隱身於暗處、隨時都能橫空矗立的牢籠,它不僅無所不在,還能全面埋伏。想來相當嘲諷,人們衷心嚮往、熱烈追逐過的美夢,一旦成真後,並不代表結局圓滿,真正令人懼怖的考驗才正要襲擊而來。秋芳老師透過幾個參與「小說拾光」寫作會成員的故事,曲曲折折道盡這個我們平常並不特別宣揚的人生真相,但它確實反覆折磨、狠噬每一個認真實踐過夢想的大人。

《小說拾光》對於人該如何避免踏入此生囚牢的陷阱,沒有給出任何解答,因為它不是可以設法避險的陷阱,而是無可抗拒的人性必然,也是天地萬物無法逃脫的「成住壞空」運行規律,人生一旦安住於某人某事某物,此生囚牢便注定衍生成形。

別擔心,一向擁抱「向有光的地方走去」信念的秋芳老師,必然不會讓那些艱辛實踐過夢想的大人滯留在如此晦暗不堪、窘促徒勞的絕境裡。紫燕自發成立「小說拾光」寫作會,試圖透過小說創作,將一段段本不該遺忘卻早已失蹤成謎的,或者曾深刻銘記而逐漸游離褪色的「時光」找回來,在這些時光被此生囚牢「蝕光」掏空之前,重新凝視、解讀並賦予意義,以文字餵養一雙翅膀,橫空飛出牢籠,沉浸式感受能夠「拾光」的美好。即使明知,寫作會必將有結束的一天,書寫的感動也只可能維持一時,或許不久之後,又將掉進另一段安住「時光」的囹圄中,淪陷至「蝕光」的探不見底深淵,然而,越是徒勞的絕境,也越有機會撞擊出「拾光」的求生本能。

這時,我們方才刻骨知曉「時光→蝕光→拾光」,一直是往復循環的歷程,只是受困的我們一時忘記了而已。

「小說拾光」寫作會成員紫燕、懿娟、曉慧,屬於「夢想成真後,進入此生囚牢」典型類別,創作小說成為她們飛出牢籠的文字翅膀,開啟一段有滋有味的全新旅程;葉以煌、小羅、あきよし則處在「夢想逐漸成真中」行列,試圖透過書寫小說,延長品嚐美夢果實的保鮮期。

《小說拾光》還關注沒有夢想與夢想未果的人。身為看顧中風媽媽的照顧者,阿靜以為自己是一個不能擁有夢想的人,漸漸地活成沒有夢想的模樣,被遠在異國的哥哥逼著加入「小說拾光」寫作會,她那按下暫停鍵的人生,才得以重新轉動;何愛琳、林承安,因耿耿於懷年輕時沒有結果的愛情夢,這兩人根本無須此生囚牢的圍捕,直接棄械自首,十分刻意或無意識地把心關進了深深心牢裡,直到寫作會成為照進心牢的微光;年輕的小珍耿耿於懷久病媽媽的坎坷命運,進而催逼出想為媽媽發聲的小說夢想,只可惜那夢想最後胎死腹中,令人不免唏噓,終究也有小說微光抵達不了的地方,秋芳老師於此留下一個任由讀者自行拼組的懸念。

無夢的、有夢未果的、夢想達標卻坐困其中的這些那些大人,究竟該如何持續前行?秋芳老師於《小說拾光》中寫下沉重的句子:「原來,無論愛或不愛,孓然一人,就是最後的真相。」看似殘酷,卻也是最真切的人生叮嚀。大人的夢想學心法無他,只是一種覺悟,當我們明白「孓然一人」的真相後,在還熾熱愛著的時候,我們會更珍惜能夠交會的此時此刻;一旦不愛或不被愛了,我們也會更容易釋然、愈願意放手,接受彷如世界末日般崩裂毀滅的人生安排。

坐困此生囚牢的劫難無可避免,但我們可以試著打破此生囚牢,為人生打造一次飛翔的機遇。一如《小說拾光》中,紫燕年輕時的小飛筆名,與她珍藏的董嚴畫作一百號〈飛〉,正是秋芳老師給予紫燕掙脫牢籠的關鍵線索,於是,紫燕著手籌辦「小說拾光」寫作會,此舉大大驚動遠在德國留學的兒子阿世,這是阿世從未見過的母親面目。我想起日本電影《偶然與想像》導演濱口竜介曾說過的話:「『機遇』不是因為鮮少發生而不尋常,而是我們很少有勇氣,丟掉我們的日常習性而接納它。」

原來,一座座此生囚牢的綑縛,是因為一次次的機遇救贖被錯過,那些讓自己脫身的機會從來都不罕見,多數坐牢的我們只是少了「拾光」的自信和勇氣,無助且無奈地任由「蝕光」刑期無限延長。

《小說拾光》中的十位寫作會成員,無論渴望的夢想圓成與否,不管置身牢裡牢外,他們都已勇敢地跨越日常習性,將自己拋擲在未知的機遇島上,和一群陌生的人,以及還算熟悉卻也開始感到逐漸陌生的自己對話著、撞擊著,有星火般的點點生機從中蹦跳、閃爍,生活彷彿跟著印染微溫金陽的細細鋒芒。

打破此生囚牢的方式,不一定非要小說創作,哪一種形式都可以,重要的是試著降低自我慣性的聲量,讓機遇發聲。這對於早已脫離學校教育、父母管束,不再被規定、被指正的獨立大人而言,尤其難以做到,卻也是大人的夢想學能否通往有光地方的關鍵力量。

想起前幾天看的日本電影《偶然與想像》中的第三個故事〈再一次〉,兩個中年女子—穿著藍衣的夏子和身著白衣的綾在通往車站的手扶梯上偶遇,一場二十年沒見的高中老同學相見歡聚會在綾家展開,閒聊幾句後才發現竟是烏龍一場,兩個人原是不認識的陌生人;然而,故事並沒有結束,好奇心被逐漸激起的綾讓聚會繼續延續,綾甚至提議與夏子互相扮演對方誤以為的友人,使得這場本該早早結束的聚會,「將錯就錯」地,再次朝著她們從未想像過的遠方無限開展;藉由兩人「臨演」的對話,竟層層掏剖出不曾亮曬的心事和心願,她們在這場偶然與想像的相遇中,意外療癒了彼此荒寂的靈魂。

印象最深刻的一幕是在天橋上,綾與夏子執起並緊握彼此的雙手,綾對著扮演昔日友人的夏子說道:「我無法再對某件事情充滿熱情了。」夏子入戲地給予綾一番鼓勵後,兩人旋即滿意地道別;搭乘手扶梯往下前行的綾,突然像是想起什麼似的回頭尋找快消失於天橋另一端的夏子,她開心地喘息向夏子分享:「我想起那位朋友的名字了,她叫……」綾那像是終於拾回散佚記憶的雀躍模樣,特別令人難忘。

我在觀看電影中的這一段故事畫面時,很有既視感,我以為藍衣夏子正是「小說拾光」寫作會,也是秋芳老師的新作《小說拾光》(連封面的顏色都相近,多美),而白衣綾則是每一位參與寫作會的成員與翻閱《小說拾光》的讀者(如同等待著色的白紙),即使此時此刻已受困此生囚牢,只要願意向前抓取迎面撞來的機遇,我們就有機會撿拾曾經活得熱情的自己,或者創造一個更勝於從前的2.0版自我。

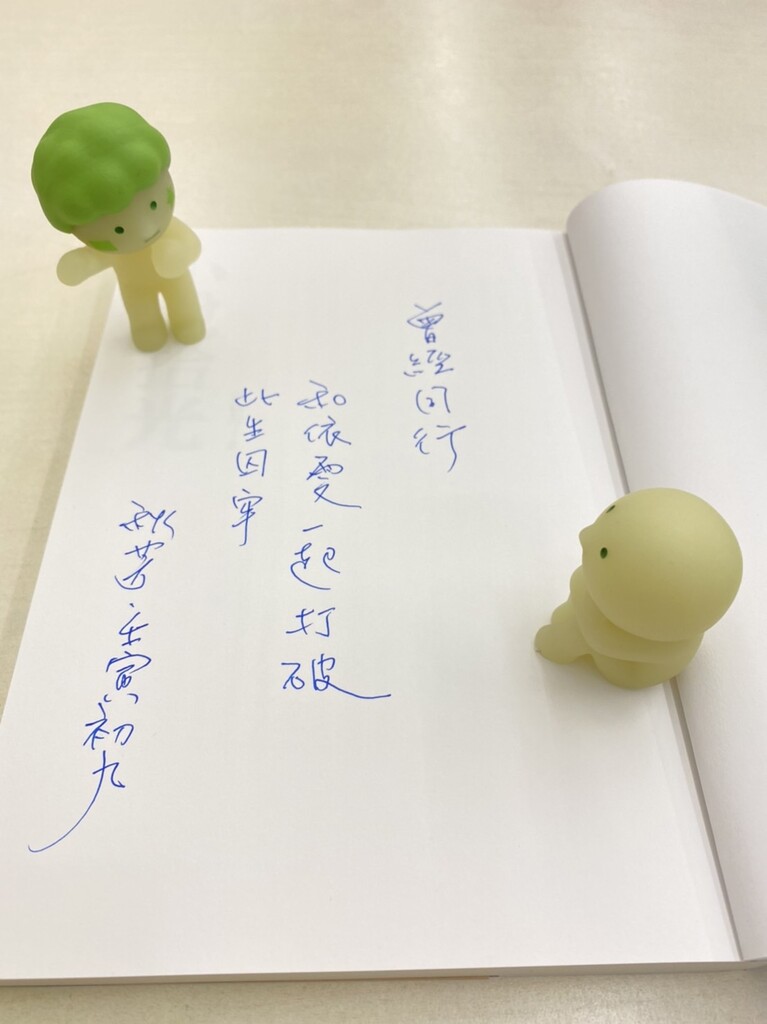

像是攬鏡自照般,我在秋芳老師的《小說拾光》裡瞥見了2019年的自己,怯生生踏入秋芳老師主辦的「小說拾光」寫作會教室,和九位夥伴激盪創作火花,每一個人都在小說世界裡凝視自我的過往生活片段,技巧的提領它、轉化它甚至重新杜撰它,使之成為一個全新的故事。一如《小說拾光》中心理諮商師林承安的詩句「愛和不愛,都是事故」,正是生命中的這些事故,成就了動人的小說故事,無論事故定讞與否,它們皆是生養我、形塑我的豐沃土壤。而那些寫下來的與未寫成的文字,都曾在腦中千迴百轉的搬演著、設計著,它們存在的意義唯有創作者能夠明白,就像研究所同學智仁於今年一月出版的詩集《時間的節拍》中〈非抒情華爾滋〉一詩的詩句:

「合該是久違的音訊,你來

或是不來,舉棋而篤定

在天地間跳起沉重的舞步」

無論你來或是不來,我都曾舉棋而篤定地界定、孵育過你,那必然是一段接著一段沉重的舞步,但小說創作有令人著魔的光,有光棲息的地方,我便能讓心持續輕盈舞動。翻閱秋芳老師的《小說拾光》,我知道自己接收到久違的音訊,來自一座終於被打破的此生囚牢。我想,每一位翻讀、沉浸於《小說拾光》的讀者,皆有可能喚醒沉睡於生命中那些愛或不愛的事故,繼而在掩卷之餘,心頭竄生出渴望提筆創作的念想,一旦動筆,發光的羽翼便能緩緩振翅……

確實,閱讀《小說拾光》,還能鼓動斜槓人生的開展—創作小說,這也是秋芳老師繼真實人生版本的「小說拾光」寫作會後,慎重推出虛擬人生版本的「小說拾光」寫作會初衷,這是她為所有來不及參與書寫盛宴而心中有話想說的大人們預先準備的寫作禮物。

那麼,心中藏匿著各種大小事故的大人們,準備好領取這份別出心裁的禮物了嗎?