前言:

最近把買了很久卻都一直擱在書架上的《丹諾自傳》拿來翻了翻,意外發現前總統陳水扁寫在開頭的推薦序。文中所述相較於目前身陷洗錢疑雲醜聞的他而言,顯得格外的諷刺與可笑。

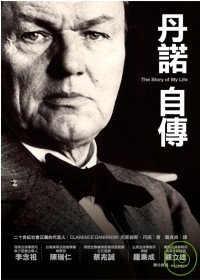

克萊倫斯‧丹諾(1857-1938)是美國著名的律師之一。他接手最膾炙人口的案件,便是一九二四發生在芝加哥的「婁伯──利奧波德案」。兩名大學生策劃了一宗綁架,並對一名年僅八歲的孩童以撕票做結。這宗罪證確鑿的刑事案件在當時社會輿論引起喧然大波,而丹諾身為罪犯的辯護律師,憑著他雄辯不絕的口條與獨特的切入觀點扭轉整個頹勢,讓審判結果出乎意料急轉直下,丹諾也因此更加聲名大噪。

如他自傳中所言,他來自於一個宗教信仰不純粹的家庭(甚至戲謔的稱自己為異教徒)。便是在如此的成長背景之下,他在哲學、宗教、死刑等範疇都有他精闢獨到的觀點。對於人權問題的解決更是不遺餘力。

也因為如此,丹諾的評價兩極。「婁伯──利奧波德案」的勝利伴隨而來的是毀譽參半的名聲。有人褒讚他是關心教育、社會等問題的人權鬥士;有人貶損他不過是個擅於利用詭辯來獲取利益的訟棍。不管如何,丹諾在法律界都留下了一個不可抹煞以及忘記的歷史地位。

回到陳前總統水扁先生所寫的序中開頭:

「立志作台灣的丹諾是我這一生的志業,即使我走上了政治之路。」

讓人不禁發出時空倒置精神錯亂的景象。這個文中展現凜然正氣懷抱理想的刑案律師,竟與電視上面對多起經濟犯罪醜聞卻依舊面不改色的前任總統是同一個人。

丹諾流傳後世的一句至理名言乃是:

「一個人在未定罪之前,都是無辜的。」

對照陳前總統八年來所歷經許多風波,其一再修正改變的自我約束標準。崇信丹諾不已的他的確完整地遵循了他所信仰的價值。「他在未被定罪之前,都是無罪的。」也難怪游錫堃在當初紅衫軍浪潮席捲而來的同時,身為黨主席的他是如此讚譽陳水扁的:

「陳總統明確的承諾一審有罪便下臺。這種坦蕩的氣度,其道德標準甚至超越民進黨黨內的要求。」

最後我想用一首白居易的絕句〈放言〉五首之三,作為前言的總結。

「贈君一法決狐疑,不用鑽龜與祝蓍。試玉要燒三日滿,辨材須待七年期。周公恐懼流言日,王莽謙卑下士時。向使當初身便死,一生真偽有誰知?」

我相信步上政治這條路之前那個以台灣丹諾為志業的陳律師說的話是認真的;我也相信目前這個攻佔每天新聞、媒體版面的陳前總統死不認錯的態度也是認真的。精神錯亂的不是我,更不是他。有句老話說的好「人是善變的。」只是有人往好的變,有的專往壞的走。而這位一路走來看似沒有始終如一的陳前總統,他講話是真是假可以留待司法調查,而他的歷史定位應該得等百年之後的學人去吵架(或許作為一個反面教材而言,會替他獲致一個毀譽參半的歷史名聲),容不得我在這兒頤指氣使的說嘴了。

2008/08/21 筆

〈期待台灣有更多的丹諾〉─陳水扁─

立志作台灣的丹諾是我這一生的志業,即使我走上了政治之路。

《丹諾自傳》可說是影響我一生最重要的一本書。我之所以選讀法律,以致於日後出任美麗島辯護律師……,到以政治作為志業的過程中,丹諾的醫生都給我予很大的啟發。

丹諾的偉大,不僅在於替無力打官司的窮人進行義務辯護,從而平反許多冤獄;他更是好打抱不平,專為其他律師眼中「沒有希望」的案件進行辯護;丹諾是一位長期獻身自由人權的勇敢鬥士,他一生秉持正義理念,在法庭上為弱勢者激辯長達半個世紀以上,並在七十二歲時寫下這本令人動容的自傳。就如同陳之藩先生讀完這本傳記後寫著:「丹諾這本書好像一杯烈酒、一團火焰,使自己的情感,為之沸騰,為之澎湃。」而陳之藩先生也提到介紹丹諾給他的胡適之先生:「喜歡丹諾的仁慈、熱烈的心,也喜歡丹諾一枝火辣、才華的筆。」

在著名的「婁伯─利奧波德案」中,丹諾的表現更證明了他是一個真正身體力行的人道主義者。婁伯與利奧波德兩位未滿十九歲、芝加哥大學的學生,毫無理由地謀殺了鄰居八歲的小孩,他們犯下了令人髮指、罪無可恕的案子,而丹諾在眾人喊殺、群情激憤中,接下了罪犯辯護律師的工作。丹諾再最後一場長達兩天的辯護時,語重心長地提出心理學的解釋以及他對人類社會、對生命的看法,他說:

「……我們每天在讀成千上萬的砍殺的新聞。我們每天在吃著人肉,喝著人血。這兩個孩子是在這種戰爭氣氛中長大的。我知道,你也知道。這兩個孩子是被訓練成這麼殘忍的!……我祈求的是未來,我期望的是終有一日到來,恨與殘忍不再控制人們的心靈。我們可以由推理、判斷、了解及信仰而學習到所有生命都應該拯救的。而慈悲是對人類最高的禮讚。」

丹諾發人深省的「犯罪觀」與「辯護觀」,才是人道主義者最可貴的信仰:丹諾認為一個人被宣告有罪,並不等於這個人做了壞事,而只代表這個人看法與一般人不一樣,但這樣的人才更值得去同情、關心與辯護;從這個角度加以引申,丹諾認為死刑無疑是一種「合法謀殺」,因此他堅決替死刑犯辯護,不願做這種「合法謀殺」的幫兇。

也因這樣的人道精神,啟發我走上了法律之路,我希望藉由法律之手來幫助應該幫助的人,堅持以法治來打擊必須被打擊的特權。

將近十八年的律師生涯,最讓我懷念的,並不是作為一個賺錢的海商律師,進管我曾是國內海運界最大民營船公司──陽明與長榮的法律顧問,但我還是以做為刑案辯護律師為榮、為傲,因為海商律師不會讓我成為台灣的丹諾,只有刑案律師,才使我有雖不能至,然心嚮往矣的感覺。

美麗島事件的辯護,讓我接觸到政治刑案;台北市議員任內,讓我感受到什麼叫民間疾苦;蓬萊島案的發生,更讓我有機會體會獄中人權。美麗島事件後,我決心不再為五斗米折腰,不再坐視不公不義,我要做台灣的丹諾。

在我曾親自經辦的刑案中,不論是財殺、情殺、也不論死者是四個人或警官,更不論是政治動機或單純目的,刑事訴訟「罪疑惟輕」、「與其殺無辜,寧失不經」的證據法則,在台灣的司法有時卻變成「罪疑惟重」、「寧可錯殺一百,不可放過一人」……,就是這樣造成了不知多少的冤獄。在其中兩件我經辦的重案中,雖然被告一審被判死刑,而在我舉出有利反證後,高等法院改判無罪,但卻在「死刑」加上「無罪」除以二等於「無期徒刑」的台灣司法界「折衷」的判決下,葬送了被告寶貴的青春與司法的尊嚴。

因蓬萊島案入獄,在土城的日子裡,有幸律師與被告關在一起,每天從送風口送進來的一大堆卷宗,每晚蹲跪在地板上,伏在鐵床有寫不完的狀子,多少冤屈,多少血淚,盡在其中。有些人根本不該進來,只因為他們是「被告」。多少個在獄中的夜晚,我反覆讀著《丹諾自傳》,期勉自己能做到他的百分之一。

在一再深感案法律救濟的無力之後,我開始思考,唯有透過改造台灣政治與司法的大環境,人民才有公平、正義可言,這也是我之所以走上政治之路的原因。雖然距離丹諾之路愈來愈遠,但我始終懷抱這樣的心來從事政治改革的工作。

商周出版公司這次能出版《丹諾自傳》完整譯本,可說是國內眾多丹諾迷的最佳福音。我除了期待透過這次的出版,能將丹諾介紹給更多的人們之外,每本《丹諾自傳》的售出,商周出版公司都將捐贈二十元給「民間司法改革基金會」,以作為促進台灣的司法改革之用。我願再一次將《丹諾自傳》推薦給有正義感、慈悲心的您。

我期待未來,台灣能因而出現更多的丹諾。

(本文作者為中華民國第十任總統)

文章轉載自商周出版《丹諾自傳》

文章定位: