「電影裡的情境比現實人生美好太多了。」─ 楚浮《日以作夜》

虛構的電影比虛偽的人生更値得流連,架起攝影機,導演開始建築他的潛意識城堡,買張電影票,觀眾得以逃離現實躲進了另一個人生,電影院就像是個人生的避難小島,提供兩個小時的情境庇護,當劇院暗場第一道光投射在空白屏幕上,彷彿形成一個無止盡的黑洞將觀眾的靈魂通通吸進了導演的意識迷宮裡。電影中有劇本、對白、主角、配角、悲喜、生死,我們窺伺著另一個人生另一個宇宙,電影裡同樣也有虛偽醜惡,裡頭的人也有意識也想逃離,電影裡還有另一部電影,就如真實世界一般,一個巨大無比的人性黑洞一層層的窺探另一種可能性,也許這就是電影帶給我們的吸引力。

「電影中的電影」帶給我們一次超脫電影視屏的旅程,當新浪潮時期提出「攝影機鋼筆論」,我們就開始持續對正片膠捲挖掘深度,國民戲院「關於電影的電影」影展綜攬了二十世紀眾多的電影中的電影,在楚浮堪稱劇中劇經典的《日以作夜》提出了電影工作者的立論與表現後,這次影展的選片中更加挖掘了影像的深度,彷彿是一次遊覽眾多名導的電影意識城堡旅程。

由於許多因素限制,這次影展中我只選擇了九部電影,包括:飛翔中的童年《紅氣球》(1956&2007)、凍土上的童年《停、死亡、在復活》、攝影視界裡的你我他《放大》(又譯:春光乍現)、超真實的《錄影帶謀殺案》、夢與靈魂的旅程《內陸帝國》、十分鐘的電影實證《十分鐘後》、十分鐘的時間緒論《十分鐘後:提琴魅力》、假紀錄真電影《登陸月球行動》。

紅氣球(1956) by Albert Lamorisse

紅氣球(2007) by 侯孝賢

《紅氣球》(1956&2007)

因為侯孝賢的致敬電影《紅氣球》(2007),讓我們有幸一睹拉摩利斯的經典《紅氣球》(1956),兩部《紅氣球》串起的超連結算是這次影展中最超時空的電影中的電影,他們是兩個兒童腳色的電影,也是關於兩個時代的電影,影片裡的紅氣球則扮演了恰恰端視的腳色,五零年代巴黎的小朋友發現勾扯在路燈上的紅氣球,於是將它解下來便成的小跟班,與紅氣球對話、嬉鬧、冒險,然而時下卻是處在威權嚴肅的社會氣氛中,大人們總是用畫下許多禁限來規範下一代,這顆附有生命力的紅氣球彷彿是灰暗市井裡的一只點亮童年的火炬,飄祥在這座高壓陳悶的都市叢林裡,最後紅氣球被踩破了,整個巴黎五彩繽紛的汽球通通簇擁向小男孩,喝采著與小男孩一同飛翔。

紅氣球在侯導的鏡頭下潛入了2007年的巴黎,現代化的城市色彩林立已不復當初的灰暗,小朋友用命令或乞求的口吻請掛在路燈的紅氣球來到他身邊,然而紅氣球這次並沒有跟隨小男孩,當然現代的小朋友有的是玩具也不希罕紅氣球,紅氣球則成了旁觀者仔細凝視著小男孩的生活,假設這顆紅氣球就是拉摩利斯鏡頭下那顆紅氣球的附靈,曾與五十年前備受長輩社會限制的小孩內心的自由想像玩傻,那麼凝視今天擁有許多玩耍的選擇彈性的小朋友,二十一世紀的孩子是否真的比較自由呢?透過紅氣球跨時代的演出,讓我們思考。

《停、死亡、再復活》

除了勞改營什麼也沒有,除了荒蕪凍土哪裡也不能去,除了物資配給什麼也不能買,除了史達林誰也不能崇拜的時代裡,蘇聯遠東村落的小孩過著怎樣的生活?俄國導演維達利‧卡涅夫斯基以自己的童年經驗為範本,訴說著戰火凋零的年少心事,那是俄國最艱苦最肅殺的年代,遭逢二次大戰與史達林的獨裁統治,農村成了集合計畫經濟的試驗場,人民住在擁擠窄小的房舍裡一切聽從地區領導的權威,兩個小孩用他們的雙眼見證一個慘淡的年代,在大人都顧不了自己的時候,用自己的方法夾縫求生存,開啟了一對童男童女的凍原冒險之旅。

最令人意外莫過於影片接近尾聲之時,男孩在冒險逃離村莊後被女孩找到,兩人在鐵軌間步上歸途,緩緩走出鏡頭後,突然幾個聲響與尖叫,女孩死了。畫面切換到女孩的喪禮,她的母親一絲不掛衝出家門裸奔,鏡頭剎那就像被好奇心驅使著跟在發瘋的母親身上,詫異的是旁邊的人興奮得慫恿攝影師(拍攝此電影的攝影師)持續跟著拍,攝影師瞬時進入了電影的情境,成了電影中的一角,觀眾的第三者旁觀角色瞬間被對白畫面抽離了。

最終一個瘋狂的母親出現,再也沒有人去過問死得不明不白的女孩,或許也暗喻著這個瘋狂的時代,莫名的死去也不比瘋狂的活著,我們終究不知道女孩怎麼死的,因為電影畫面已隨著另一個焦點遠走,第三者的我們永遠找不到答案,電影散場後也不會再追究答案,如此而已。

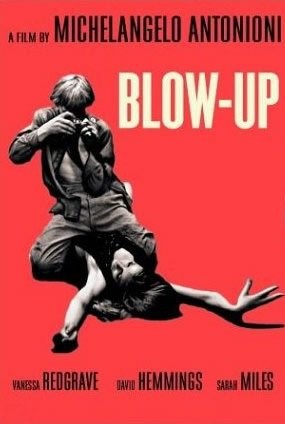

《放大》(又譯:春光乍現)

無緣體驗嬉皮的反叛與狂傲,卻讓我在安東尼奧尼首部英語電影《放大》一睹嬉皮時代的丰采,就算以當前的世俗眼光,仍覺得其作為驚世駭俗。電影的開場就是一群粉妝豔抹的嬉皮橫過馬路,肆無忌憚的大鬧街頭,然後主角就在這荒謬突兀的場景出現。

這是一個屬於拍攝者與被拍攝者的電影,男主角是一個狂傲不羈的攝影家,只對自己有興趣的題材拍攝,一次無意間公園裡的一對男女吸引了他手中的攝影鏡頭,然而被拍攝的女子發現後非常慌張的向主角索取底片,主角說:「我攝影是因為我的職業就是攝影師,許多女孩都找他拍照。」然後又是一陣猛拍,陌生女子無所不用其極想要拿回底片,最後攝影師用假的底片打發她,卻也因為女子的特殊風采對了攝影師的胃而跟她要了電話號碼,不料照片洗出來竟然發現了一宗謀殺計畫,主角放大比對相片裡的事件,他開始介入了照片中的故事,然而遺憾終究還是發生了,當然也無法聯絡陌生女子(電話號碼是假的)。

最後這宗謀殺案隨著女主角消失,與現代電影不同的是安東尼奧尼未加深入追究事件的發生,謀殺案只是一個介體,主角的拍攝者地位與陌生女子的被拍攝地位才是電影的論述,這是攝影師男主角與被攝影照片談的一場戀愛,因為熱愛所以放大了照片裡的每個場景,積極參與了照片裡的故事,然而被拍攝者卻是不領情的,來不及挽回的謀殺案,斷了聯繫的陌生女子,攝影者之於照片或許就是一個旁觀者,又或許是個參與其中的角色呢?這問題在片末或許看出些端倪,嬉皮又出現在主角的眼前,他們打著沒有網球的網球,一群人靜悄悄的在球場上演起了默劇,就如攝影作品也是無聲般的呈現,主角起初靜靜的在旁看著,最後也跟著嬉皮玩了起來,從一個實際的旁觀到一個虛無的參與。

《錄影帶謀殺案》

2008世界新聞攝影展有一組當代生活攝影作品使我印象深刻。四張照片、四個國家、四間客廳、四張表情同時盯著電視機。彷彿有一股催眠的魔力,讓每個電視機前的人們呈現呆滯,所以有人說人類在看電視的時候智商瞬間減為嬰兒,這一點也不危言聳聽,因此超媒體資訊時代題材也成了許多導演作家眼裡的反烏托邦世界,這類故事通常包裝成驚悚或動作片,內容卻極富後現代哲學思辯,近年最熱門的莫過於《駭客任務》系列電影,但是最早也最具代表性的則是大衛‧柯能堡1983年的作品《錄影帶謀殺案》,這部電影在今天已成為典範,許多超真實主義的當代思潮便以此為文本進行研究。

我們身邊總是有許多提供便利的科技產品,科技可以是服務我們的好幫手,

然而科技是否有可能成為統治這個世界的暴君呢?電影裡的男主角被一個叫做「影域場」的性虐待節目吸引,進而產生了各種幻覺,身體開始機械化,被「影域場」背後的主導者控制的殺人機器,身體成了訊息put-in的錄放影機,手則與槍合而為一,這是透過訊息的傳遞佔據了主角的身心的陰謀,也是有心人透過媒體控制所有訊息接收者的陰謀,主角本身變成劇裡所說的「新肉體」(機械肉體)。然而訊息必須以接收者本體的慾望去做動力,即為自由意識的延伸。

與一般所認知的人機矛盾理論不同,《錄影帶謀殺案》真正的邪惡來自機器(電視節目)背後的主事者,因此在電影中主角藉由自由意識抗拒機械肉體,將自己與傳達訊號隔離,最終自我毀滅(新肉體)。而如《駭客任務》系列裡的機器本身就能成為主體行使邪惡,這即是主流反烏托邦理論與超真實主義哲學家的論調,也是此類電影的根源架構,二十多年前的《錄影帶謀殺案》必然不如當代人機科幻的預言來得驚悚(票房來源),然而綜觀今日的媒體世界,或許真正可怕的不是機械本身所帶來的麻痺,而是機械背後的那雙手,如何型塑所有機械面前的意識與思想。

文章定位: