那是一個變動的年代,也是一個美好的年代。

變動,來自快速蛻變的社會,一切都轉動不居。往往一早醒來,就有新的事件發生,可能是街頭上的政治衝突,可能是股市中的行情起落,也可能是重大政策的一夕逆轉……,彷彿疾雨狂風之驟至,讓人無法預測,也好似黎明來前的昏濛,使人心生不安。林義雄宅血案、陳文成事件、李師科搶案、豐原高中禮堂倒塌、螢橋國小發生學童遭潑灑硫酸、海山煤山礦災、江南事件、韋恩颱風三襲臺灣、蔣經國逝世、五二○農民上街、鄭南榕自焚……,那是一個任何事情都可能發生,發生之際都令人措手不及的年代。

美好,伴隨著變動而生。那個年代臺灣的經濟大幅起飛,成為亞洲四小龍之一,股票首度突破萬點;中產階級崛起,社會新興力量如雨後春筍勃然而發,民進黨成立,兩黨政治展開;政府解除戒嚴、開放探親、解除報禁,加速了民主化和本土化的進程。一切都在混亂之中逐步找到出口,在變動之中復歸穩定,人們的臉上,洋溢著自信而幸福的笑容。那是一個知道昨天做錯了什麼,今天得改變些什麼,相信明天會更好的年代。

那個年代,是一九八○年代,人們告別鐵蒺藜,迎向新莊園,終於從喑啞難言進入嶄新的眾聲喧譁的年代。

● ● ● ● ●

那個年代,也是一個寫字的年代,一個文學書寫、出版與傳播達到最高峰、最鼎盛的年代。文壇上老將佳作頻出、新秀衝力十足,猶如百花競放的文學花園,聞得花香、聽得鳥鳴;純文學、大地、爾雅、洪範、九歌等五家出版社(習稱「五小」)的文學書籍在這個年代席捲出版市場,每出一書,多能感動人心,為讀者珍藏;以《中國時報》人間副刊和《聯合報》聯合副刊(習稱「兩報副刊」)為首的三十餘家報紙副刊引領風騷,每有佳作,必受矚目,而副刊之間的議題設定與競爭,往往也隨即引發社會討論,形成可以呼風、可以喚雨的文化風潮。

那個年代,個人電腦才剛起步,尚未普及,作家依然使用稿紙寫稿,書籍和報紙副刊依然採用鉛字排版,「寫字」就是那個年代絕大多數作家發表創作的唯一途徑:他們在稿紙字格中,一字一字植入文思,一句一句填進想像,就像農夫插秧播種,他們耕作於稿紙的隴畝之中,用筆桿寫出了那個年代人們的共同經驗,也耕耘出了臺灣文學的繁花勝景。那個年代稱寫作為「筆耕」、為「墨耘」,此之謂也。稱這樣的年代為「寫字年代」,誰曰不宜?

那個年代,真是一個美好的年代。通過作家手寫於稿紙上的字,不但留存了如見其人的墨痕,容我們透過猶留餘溫的墨痕,想像他們筆耕的神情;也鑑照了已然難再的美好時光,容我們品其字跡、咀其英華,重見他們當年悠游跌宕於文學志業的胸懷。

那個寫字年代,以長存於墨痕中的恆溫,熨貼我們習於敲打鍵盤而逐漸消失的柔軟的心;也以一勾一勒、或正或草的無聲形跡,召喚我們習於聲色喧譁而日漸萎縮的想像。

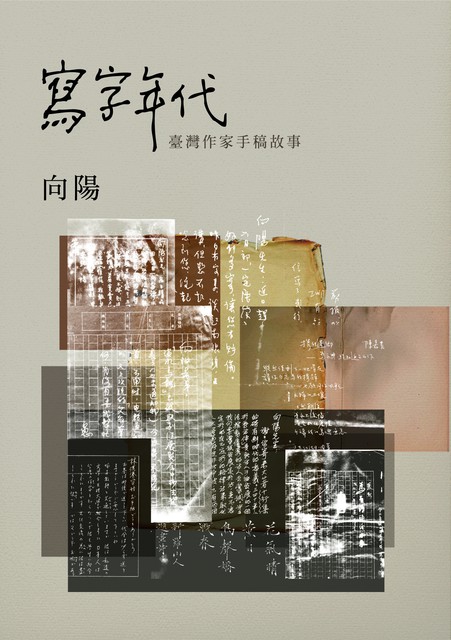

這本書,就是那個已然逝去的寫字年代的展示廳,它展示了二十四位臺灣作家寫於一九八○年代的手稿,再現了當時的臺灣文壇場域和具體而微的象徵資本。二十四位作家的手稿,或是紙稿,或為信箋,或以明信片、賀卡方式書寫,都自然呈現了各自獨特的字跡與風格。二十四位作家的手稿,如二十四節氣之交替,風華具現;其神采,也如司空圖二十四詩品之所示,有雄渾、沖淡、纖穠、沉著、高古、典雅、洗鍊、勁健、綺麗、自然……等不同境界的呈顯。

從另一個角度來看,這本書也是那個寫字年代的貯藏間,它貯藏了二十四則一九八○年代的臺灣文壇軼聞與故事,勾勒了那個年代的部分文風和習癖。在因緣際會下,以二十四位作家與一個副刊主編的文字往來為經,以作家手稿內容為緯,通過主編的回憶,交織出二十四幅臺灣文壇畫面,也點描了一九八○年代臺灣文學傳播的二十四張圖式。二十四則故事,如跨越一條河流的二十四座橋,後為隱隱青山、前是迢迢綠水,帶出一九八○年代臺灣文壇相惜相攜的溫情暖意。

寫字年代,儘管泛黃了,墨痕深處,溫潤長在;手稿故事,雖只是一個副刊主編的回憶,因緣所繫,也可略窺一九八○年代臺灣文壇於一二。

● ● ● ● ●

收在本書中的作家手稿及其故事,也隱藏著我對二十四位作家的感念和敬意。

一九八二年六月,我應自立晚報社之聘,擔任副刊主編,迄一九八七年十二月轉任報社總編輯止,計有五年半是在副刊編輯檯工作。當時的《自立晚報》還是侷限於臺北市區的小報,報社戮力革新,除了新聞版正刊大力鼎革之外,也希望副刊能在兩報副刊之外別樹風格,展現特色。當時我還年輕,銜命主持副刊,衝勁十足,於是以「本土的‧現實的‧生活的」做為《自立》副刊的定位,藉以區辨於人間副刊和《聯合》副刊的走向。

在五年半的副刊編輯生涯中,我從專題企畫、廣泛約稿和精選來稿的過程中,逐步建立副刊的作家人脈,也與一九八○年代活躍的前輩作家和青年作家有了比較頻繁的接觸。當時還是小報副刊主編的我,以初生之犢之勇,即使不時遭到婉拒,仍想盡辦法向兩報的名家邀稿,一而再、再而三努力的結果,終能獲得名家賜稿;其次,我也以策劃各種專題、專欄的方式,廣邀不同世代作家寫稿,也擴充了副刊筆陣,使得副刊稿源源源不斷,作家陣容多樣化;第三,當時仍在戒嚴年代,言論受到控制,而自立晚報因其獨立經營,加上發行人吳三連係臺籍政治大老,言論尺度較兩報為寬,我乃以此一優勢,邀部分敢言名家為副刊撰寫兩報無法刊登的作品,或者接受兩報因政治尺度退稿的名家之作─三管齊下,終於在兩報副刊之外建立了《自立》副刊的獨特性。

收在本書中的二十四位作家,就是在這一個過程當中與《自立》副刊結緣的作家。無論省籍、背景、世代或身分,他們在我的副刊主編生涯與記憶中,都扮演著重要的角色,部分大家也以他們的人格、文格,啟發我的人生理念與自我期許。我留存他們的文稿、書函,乃至明信片、賀卡,視為珍貴的禮物,從當年黑髮到今日白髮,即使部分信稿曾因水患、或因時光而致風化水漬,仍想盡辦法保留下來。二十四位作家的手稿,於我已是生命與記憶的印記。這是本書之所以得以寫出的原因之一。

我感念這二十四位多數是前輩、少數是同輩的作家,因為他們以他們的文稿和人格啟發我,而不只是因為他們與我的翰墨因緣。因此,寫下他們的風範,彰顯他們的人格,來表記我對他們的感謝與敬意,這也是我寫作本書的重要動力。

我難忘齊邦媛教授為成立國家文學館所做的獅子吼,她給我的信,堅定、莊嚴而又和煦、溫暖;我感念親自寫信邀請我到IWP(愛荷華大學國際寫作計畫)的聶華苓大姊,她對於與她年輕時同樣編輯具有反對色彩刊物的我的關照一如慈母,總是那麼寬容而明亮;我懷念詩人商禽引介我進入《時報周刊》與他共事,其後又以他的詩作榮耀我編的詩刊、副刊的過往;我感謝學者、詩人周策縱對我從事十行詩創作的鼓勵與期勉;我不敢或忘曾經也是《自立》副刊主編的柏楊在我主編《自立》副刊之後對我的種種提攜和教誨;還有「孤獨國」詩人周夢蝶對我以及陽光小集這一群戰後代詩人的勉勵,他的淡泊、平靜,曾震撼年輕激進的我們;我也感念小說家、出版家蔡文甫在我初進文壇之際的提攜;敬佩詩人、編輯家張默對詩壇的無私奉獻,以及對年輕詩人的大力培植─這些被稱為「外省籍」的前輩作家,在我的寫字時代,以他們的文稿、書信和身教,讓我看到文學書寫的澄明,一如月光照水,清澈無私,而同時又溫煦動人。

我也懷念在戒嚴年代中與自立晚報同樣位居邊陲的前行代省籍作家:田園作家陳冠學以他的臺語研究專欄和小品書寫,讓《自立》副刊的本土走向明晰而精實;小說家葉石濤與鍾肇政兩人長年供稿給稿費甚低的《自立》,創作、翻譯與論述,無一不齊,他們對臺灣文學的堅持和香火傳遞,更是教我動容;小說家王禎和身罹癌症仍為《自立》寫稿譯稿,總是不時給我信函的謙和,也讓我不捨;日治年代就已成名家的楊逵、黃得時、王昶雄、龍瑛宗、陳千武,以及戰後出發的陳秀喜、杜潘芳格……等多位「跨越語言年代」的前輩作家,無論供稿或在我與他們親炙的過程中,展現出的雍容、寬闊和智慧,都讓我沉吟至今,仍在學習─這一群用他們一生的書寫和實踐,護守臺灣文學的老園丁,即使身處當時的文壇邊陲,仍然勁健如昔,不為環境和挫折所屈。在他們的文稿、書信和身教中,讓我充分體會到他們對臺灣的愛與堅持,一如蒼松,一貫挺直腰桿,蒼然無懼。

在幾位長我幾歲,也可說是同輩的作家中,英年早逝的洪醒夫,在文學、歷史與政治交叉口上奮進的陳芳明,以書寫和實踐守護臺灣農民的吳晟,寫出臺灣城鄉特質的阿盛,把蒙古草原上的月光寫入詩中的席慕蓉……,都是在一九八○年代就與我相識的亦師亦友作家。我讀他們的信稿,知道文學路上並不寂寞;讀他們作品,砥礪自己繼續前進。我們曾經通過一九八○年代的副刊,互相疼惜,互相鼓勵。

所以,本書也是我的生命史的表白,我寫下存在於一九八○年代的文學經歷、師友因緣,以及這二十四位曾經影響我、啟發我、鼓舞我的作家的故事,從中反省迄今為止我仍遠不及於他們之處,藉以自省自惕。希望這些故事,或多或少也能提供給讀者一些啟發和鼓舞。

整個一九八○年代,與我有文字因緣的臺灣作家,讓我感念、尊敬的作家當然不止於本書記述的二十四位,恪於書頁篇幅,未能一一記述,只好容他日另有機緣再補了。

● ● ● ● ●

本書之成,要感謝《文訊》雜誌總編輯封德屏,提供寶貴篇幅,容我每月叨絮,從二○一一年六月到二○一三年四月,從第三○八期到三三○期,總計連載了一年又十一個月,順利刊登二十三篇(另一篇〈為母土而書寫─阿盛與「散文阿盛」〉則屬南一書局邀約之稿,未刊《文訊》);撰寫期間,該刊副總編輯杜秀卿、企畫主編邱怡瑄經常包容我的拖遲交稿,都讓我得以放手書寫,終能成書。

本書之出,則要感謝九歌出版社創辦人蔡文甫先生,從我年輕時踏入文壇,他就相當關懷我的書寫,約我書稿,讓我的重要詩集《十行集》出版迄今近三十年仍能在書市中被看到;感謝總編輯陳素芳、編輯陳逸華為此書費心費力,讓本書得以問世。

最後要感謝你,親愛的讀者。感謝你打開這本書,隨我進入一九八○年代的時光走廊,閱讀二十四位臺灣作家的手稿,聆聽這些作家與我的故事!

二○一三年六月五日清晨鳥鳴聲中,暖暖

文章定位: