當梵谷遇到雲林的廟宇會怎樣呢?我也在想,如果梵谷生長在雲林又會是怎樣的結果呢?

這個恐怕很難說了,假設性的問題只能用想像的方式來回答,但那又離事實太遠。不過假如有人用梵谷的畫風,來畫雲林的寺廟裝飾,也許會有不一樣的感覺出現。

你看,在台灣各地的廟宇,主要是歷史演義和戲曲故事居多,再不然就是天官賜福、祈求吉慶等吉瑞圖。小幅作品如花鳥或文人仕女圖,這樣的題材,從坊間出版的梵谷作品畫冊中可以看到他畫的向日葵或鳶尾花。只是梵谷的作品有他很濃的個人特色,不知道住在這裡的人們,能不能接受他那種卷卷的筆觸,和用色大膽又濃稠的色調。

也許吧,假設梵谷也曾活在這裡,可能他的命運也不會產生不同的結局。

雲林是台灣中西部的一個縣份,一個南北交界的地方,從荷蘭時期開始到清朝末年,一直都是一塊不很平靜的邊陲地帶,清朝時代這裡以虎尾溪分南北,以斗六門分番界與漢人的界線。只要發生爭戰事端,現今雲林東邊的山和平原交界處,就是雙方攻防的戰場。從諸羅縣成到嘉義縣過程之間,林爽文、戴萬生、施九緞,和官兵義民攻堅,在彰化縣和嘉義途道中點的虎尾溪一帶,斑斑史料都訴訴那段血淚交織而成的過去。焦土市集、搜庄毁鎮,幾十幾百的庄街市鎮,在一夕之間變成了無人煙的野地。

雖然這樣的一塊土地,依然有人生活在這裡,雖然是一個不很傳統,但又充滿堅持的土地,還是有人不輕言放棄。生活在這裡的人只要肯做,還是可以是一頭生活的很快樂的牛。

「梵谷在二十七歲之前,曾經當過藝術品商人和短暫的教職生涯,之後他在採礦場生活過。在大約二十七歲才開始接觸畫畫。從二十七歲開始到他三十七歲自殺過世這十年間,畫了兩千多幅作品。梵谷在他初期的創作生命裡,大都呈現灰暗色系。直到在巴黎遇見印象派和新印象派,融入鮮艷的色彩和畫風,開始有了他個人的風格。當他在法國亞爾時,作品已經發展成熟。他最出名的作品大約在他生命最後的兩年裡完成。」

在雲林這塊土地,從上個世紀中期開始,念完國民義務教育之後,就踏上人生的旅途,出外往城市去了,當學徒,進工廠,只有年節才回來和家人團聚幾天。

梵谷如果生在這個地方,或許也要面對離鄉的命運。而在雲林選擇藝術,恐怕也要像梵谷一樣,也必需面對現實的考驗吧!但是人不能選擇他出生的地方,人們只能接受,不管你願或不願。也許吧,那才是嬰兒一出生就要哭的道理。

有人為梵谷的作品下了註腳,說他的作品在他活著的時候,沒人要買,等他死後卻沒有人買得起。

在台灣的廟宇裡面,雖有知名匠師的大作留傳下來,但能被真正觀注、受到重視的不算多。台北保安宮正殿潘麗水繪於民國六十二年七件大壁畫、台南大天后宮陳玉峰幾幅作品,鹿港天后宮(舊祖宮)的柯煥章師父的「伯牙學琴」和黃天素的「李鐵拐」之外,大都隨著歲月而頹敝。這些名師的作品絶大部份都被塗掉重畫,如果梵谷真的也曾是其中一員,想來也要為他的作品被無情拭去,發出幾聲嘆息吧!

在雲林的麥寮拱範宮可以找到台南潘春源的作品,卻沒受到重視。斗六嘉東里的北天宮有幾件郭新林的畫作,還沒被人發現。

一代琴師一代知音,或許地球上的人類都有同樣的感嘆。知音難尋,但遇上知音之後呢,是不是也會因為某些因素而讓知音反面,變成仇怨呢?梵谷曾經欣喜高更的到來,據說也曾為好友而割耳自殘。

有藝術家個性的梵谷,用生命和熱情畫出來的作品,還不夠換來換來糊口的銀兩。他靠他弟弟接濟度日,那是不是他的無奈或是畫家的悲哀?我們很難想像。

遊走在四方的彩繪匠師,他們雖然偶而會遇到知音,但一般時候,只被業主稱為師父,很少被稱為畫家。就算父子同時獲得美術大賞的潘春源和潘麗水,也曾經為了生活,改作電影看版的生意。有些故事告訴我們,畫家,很多時候連妻小最起碼的生活,都顧不齊全。

在高速的列車上曾遇到一個服務人員,他告訴我,他的爸爸就是一個行走四方的彩繪畫師;可是他父母在他小時候,因為家庭經濟的關係,離婚了,他跟著母親……。簡短的問答,趕路的人急著下車,不知道那個畫師後來如何了。

有心向上提昇的畫師,他們精心創作出來的作品,未必能夠得到業主歡心;如果畫師堅持,可能會讓他們領不到「工錢」。好東西未必符合主人的口味,俗話說「合主人意才是好功夫」。(台灣人對廟宇的「傳統」堅持,有時讓人難以想像,但那些傳統有時卻被冠上神明的意思,而神明是土、木、紙張雕塑出來的。神明降駕,藉人的嘴巴說話,真正的神明,沒辦法開口。)

梵谷的畫,有他的個人風格。梵谷的畫已經替主人的風格命名了,我們不必再強調梵谷的畫很梵谷。但是我們能說某人的畫很梵谷,卻永遠不會成為第二個梵谷,就像老廟,或廟裡的老作品一樣,每件都只能是唯一的一件,消失了,就永遠沒有了。能有的只能是學前人的筆意,學前人的用色。因此,如果有人用「梵谷的風格」為雲林的廟宇作畫,那結果,才是我們想要知道的。看看能不能經由名人遺風的加持,讓鄉親願意回頭,重新看看家鄉的廟宇的美。

又假設,今天有人正準備蓋廟,不,應該說,正在蓋的、準備蓋的,或是蓋好,但是還沒請人在牆上作畫的。可不可以請幾個「師法梵谷」的畫師,畫幾幅梵谷風的作品,看大家的反應如何?題材可以是傳統的,像〈八仙大鬧東海〉、〈李哪吒鬧東海〉、〈劉關張三英虎牢關戰呂布〉、〈朱仙鎮八槌大戰陸文龍〉、〈長版坡趙子龍救阿斗〉等等,用梵谷用的色調和梵谷般的筆觸;如果能夠加上梵谷後兩年的精神狀態,(當然是能畫畫時的梵谷),最好。

可以想像一下,以梵谷卷卷的〈絲柏樹〉當前景,〈曳起橋〉前站個剛毅的猛張飛,拿梵谷某幅〈自畫像〉的顏色,畫曹操的霸氣,將〈食薯人〉的表情用在被嚇死的夏侯傑。天空呢?〈有烏鴉的麥田〉可能不錯。戰鼓連天聲中,讓〈張飛喝斷長板橋〉。戰場上的樹林連著天空,轉啊轉的。被兵馬蹂躪的野草,糾纏不清像不安的大地……。這麼一來或許會讓觀賞者感覺腳底下的土地,好像也動了起來,進而浮起逃離現場的衝動,讓觀眾從畫中線條感覺好像是地牛正在翻身,腳底下的土地正在隱隱搖動的不安。

你也許會說,台灣人喜歡吉祥畫,這種畫面讓人感到不安,人家不會接受的。再想像一下,那樣的畫怎會讓人不安?畫家用張飛一夫當關,定住了整個畫面,讓整幅作品有了平衡感;再說就算會不安,也是應該的,打仗呢!哪一場戰爭是讓人感到愉悅的,除非戰場發生在遠方而且與我方不相干。

至於露天咖啡座情調,可以拿來畫「竹林七賢」、「李白邀月」,名作向日葵拿來寫「愛蓮」,星月夜用來處理「赤壁夜遊」……,如果真有一座梵谷風格施作的彩繪的廟宇,請媒體大肆報導幾天,應該會有人慕名而來,參觀!朝拜?台灣,什麼人的話都不信,就相信新聞媒體的報導。

台灣人到廟裡的目的,主要是求平安。只要神明靈驗,誰管他廟變成怎樣。房子能遮風避雨,不會在雨天沒地方擺供品、擺放金燭就可以了。裡面那些青斗石石雕,龍柱、壁堵雕什麼東西,不重要。只要上面有我的名字,我就相信佛祖神明會大大的保佑我家運興旺,至於其他,廟方愛怎麼弄都沒問題的啦!

所以,讓梵谷畫風進入台灣廟宇,好像也不是完全不可能,你說是不是?

台灣廟宇彩繪有它傳統的專業技術,這麼說吧,以前畫師用礦物顏料作畫。作畫之前先做打底的工序,「披麻捉灰」。然後「撲粉描線,接著拖線描圖,然後安金上色」最後才又「勾勒墨線」。

後來因為化學顏料的出現,不必讓匠師花時間熬煮桐油調色,有些匠師就不再用傳統工法施作,改用施工快速的油漆作畫。但是不管材料工具怎麼演變,傳統匠師採用的典故仍然使用師父教的那一套,歷史演義民間戲曲,如三國演義和封神演義等等,教忠教孝是最大的主題,偶而出現幾件融合時代的小作品,如日據時期的風景畫和浮世繪等等,只是近年學院派頗有主導匠師的味道,一些七八十年前出現的大輪船和時代精神的作品,比較少見。至少我們還沒看到在高速鐵路上行駛的列車。

以梵谷某個時期的作品風格來說,他喜歡絡黃色,很陽光那種。雲林的廟宇,哪一座沒有金光閃閃的雕樑畫棟;那些木雕作品,用絡黃色來處理這些金光閃閃的構件,以梵谷某個時期極度響往陽光的畫風來說,或許會有「夜裡的咖啡屋」那樣明亮的作品來驚豔世人眼光。就算讓梵谷以陰鬱時期的心情來說吧,廟裡正殿大多因為香火鼎盛薰得黝黑,就讓梵谷加點暗色調顏料,把它變成星空下的夜晚。只是,要怎樣才能出現圓圓光暈的星光呢?可能要給梵谷喝一點台灣米酒或是金門高梁,讓梵谷在有點茫又不會太茫的精神狀態下,為他準備好畫布和顏料,然後告訴他,你的朋友高更聽說已經出發要來找你了,讓他的心情好一點。這樣子畫布上面,也許能夠期待,會有一筆筆挑起濃淡不等的黃與白,搭成金黃色的色塊。如果在邊邊加一點褐色,那黃金的質感,應該會更明亮而立體。假設再佐以活潑的酒紅色,或許廟宇常見,那種大紅柱子的莊嚴就會跑出來。接下來,也許還可以把調色版上所有剩餘的顏料沾上亞麻仁油,為畫面再點上幾筆,那應該是樑枋間最常見的垛頭,和簷間的螭虎斗栱,或水車堵裡面的交阯陶和剪黏人物。

畫家對社會底層的人物也很觀注,他有可能加上幾筆,畫一個載著斗笠的婦人,拿持清香站在畫面的底角,讓律動的縷縷白煙貫穿整件作品,把一座華麗莊嚴的廟宇和一個農村的老婦人為求家人平安給結合在一起。

至於年代久遠,被香火燻到難以辨識的鰲魚和棟架間的八卦藻井,以畫師敏銳的觀察和對色彩的敏感,相信他也有辦法把它敷上畫布。在這裡,或許他會在畫面重要的地方,填上一個白髮的老婦人,把裊裊的香煙抖成你我常在廟裡看到的庶民祈禱圖。

潦倒一生的畫家,若不是他對藝術的痴狂,恐怕留不下那麼多的作品給世人,讓大家為他的藝術成就讚嘆。

在這塊土地上,必然存在像梵谷這樣的狂人或痴人。每塊土地必然也有像他筆下的美景,只是沒被重視,未被發掘而已。像他這樣的人們,他最起碼的生活,誰來提供給他。這塊土地的美因為人們沒時間停下腳步欣賞,而忽略了土地的美。畫家畫了那麼多的畫卻養活不起自己。土地養了那多世代的人們,卻沒有人發覺它的美。梵谷至少還有個弟弟,雖然最後因故沒辦法繼續支援他的創作,但他弟弟還是對這個世上留下不少梵谷的畫作。在這裡,畫家會不會因為沒錢買顏料而放棄做畫?我們不知道。但這塊土地,會不會因為沒有人欣賞它的美而不再養活每天踩在它身上的人們?

台灣正在飛。跑在前頭的,忽略了後面追不上腳步的。

當一個地方對外宣稱它擁有全台灣最高的建築物時,低頭卻找不到幾個可以向遠來的朋友說它家鄉的歷史或文化老建築。

高度有了,卻沒了厚度。那些所謂的文化底縕,到底還有哪個誰,還在乎它存不存在?沒有親身經歷過別人質疑他的家鄉是個沒有文化,沒有古蹟的困窘的人,是不能體會箇中辛酸的。

那年在一個古蹟行腳的場合裡,一個來自雲林的年輕人向上課的老師發問,請教,雲林有沒有古蹟?那個老師想了想後回答,沒有。那樣的答案,讓在場的學員們,以為雲林只有汙染的六輕和四方跑的流氓。前者是某個時期的當政者決定所造成的,如今帶來的是嚴重的汙染和讓人不安的生活居住環境。後者,是電影宣傳手法給的,並不是眾多的雲林縣民的寫照。但生活在這裡的人,以及出外的雲林人需要更多的文化古蹟和文化建設,建立我們的文化自信。不管是硬體還是軟體,我們起步的有點晚,但至少有了開始,這是值得欣慰的。

雲林,不是沒有古建築,不是沒有老房子,只是這個社會太迷信新鮮的東西,太迷戀潮流,也太容易相信政客、商人所說的話,和八卦媒體的報導。

古代遺址不被重視,六輕開挖探勘時,發現的遠古時代的遺址,曾被考古專家學者教授視為無可比擬的重要遺址,但在當時主事者無知之下,被犧牲了。雲林縣定古蹟麥寮拱範宮差一點被無知給拆掉。土庫順天宮、西螺廣福宮、東勢賜福宮、古坑嘉興宮、台西安西府(我能把雲林二十個鄉鎮所普查到的老廟都列出來嗎?)……這些擁有老匠師像陳天乞、姚自來、蔣九、陳應彬、陳己堂,王伙艾、王錦木等手藝的老廟,七八十年的歷史,有的可能還更久,至今仍然得不到鄉親的認同、主管單位的重視。誰曉得什麼時候會不會變成莿桐六合仁和宮的下場一樣,在不知何時的一刻,忽然間被拆掉了,花鄉親大把大把的金錢去蓋一座沒有歷史沒有特色的組合屋。那八柱傳統建築的軒亭和小巧的正殿在一夕之間化為煙塵。取而代之的是俗到不行,工廠出產像橡皮圖章印出來,沒有匠師汗水味道的新廟。

所以,有時候還覺得替梵谷慶幸「好佳哉!」,他幸運沒生長在台灣,不然他可能會更早結束他「燃燒的生命」。

但是,難道因為這樣就要放棄了嗎?雲林人有其特殊的生命力,人嘛!離席就等於放棄發言權,不開口頂多只算沉默,但不表示沒意見。雲林的文化建設會被看見,就像雲林故事館和布袋戲被看到一樣,虎尾厝沙龍的出現,將又是另一次的文化覺醒的開始,就像之前的麥寮拱範宮從濱臨拆除的命運當中,透過鄉親自我文化意識的覺醒一樣,從虎口搶救下來,雖然到今天還沒看到動工整修,但是至少讓媽祖婆不再淋雨,讓鄉親不必再為媽祖每當颱風來臨的時刻而擔心到吃不下飯。也許吧,如果梵谷知道這些事情,能不能活得久一點?

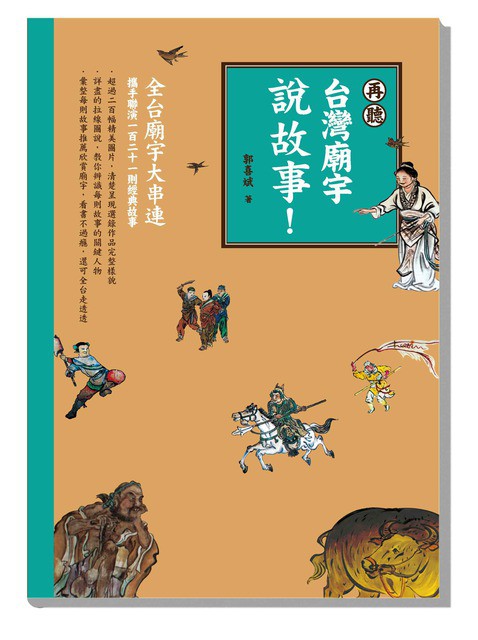

〈圖 / 戰宛城/台西鄉安海宮陳子英作 〉

﹝得獎感言﹞

不管成績如何,我想是應該為自己的家鄉發出一點聲音的時候了。長久以來我們雲林都處於〔被忽略的地位〕。

不管是經濟建設,乃至於農業本命等等,雲林宛如一個不受觀注的化外荒原一般,連自家人也對自家一切,產生一份自卑的心態。

本文以由外向內的角度,用世界知名的畫家──梵谷的畫風和際遇,看待自家的人文景觀──廟宇。以想像的筆調,試著把大家耳熟能詳的景物,給于一個不同的面貌。我知道這樣的書寫,對於參賽作品來說,不算聰明。但我也不是嘩眾取寵。

能得獎,感謝評審委員的垂青,至少證明自己的觀點,沒有脫離現實。

─2011雲林縣藝文獎佳作

文章定位: