關於香港,每碰到香港朋友時,我總會開玩笑說,台灣和香港的房價一樣,只是一個是算台幣,一個是算港幣。這當然是沒甚麼道德的玩笑,但只要想起每赴香港都被無處不見的高樓大廈壓得喘不過氣來,後來翻讀一些香港書籍,又彷彿有了「若要生活於現今的香港,大抵只有從事金融與房地產業這種非實業的工作才供得起房」之所感。

一本香港通識讀物《蝸居天下》曾引用規劃署2009年的統計,香港有近67%左右的是「林地、灌木叢、草地、濕地」,只有6.9%用作「住宅」,至於不在這兩類土地之外的,多已用作工商業開發的項目。這些數據讓我大吃一驚,香港住宅密度原來是在這種高度壓縮的土地比例上建築出來的,猶如一座垂直城市。

但在這座垂直城市,卻有許多人文風景令人佩服,這絕對無關香港開了一間誠品,而是例如你總在報章雜誌讀到的,充滿文化研究底氣、精準而又抒情的方塊文章,例如那些早已越出本土的香港電影導演,例如像前進進《牛棚劇訊》、IATC長期蒐集研究香港劇場的網站與出版品等等缺乏閱讀市場卻能守著寂寞,戮力書寫劇場的評論介面。

另一方面,奇特卻也不令人意外地是,又有如香港藝術節這般融合藝術策展與商業頭腦的民間組織/節慶,例如因為《沙灘上的愛因斯坦》到香港藝術節巡演的今年三月,我再度踏上這城市,卻是初次遭遇香港藝術節。現場除去資訊充分、人手充足的前台與藝術節諮詢處之外,我看的每一場,大廳皆販售簡單輕食與飲品(包括礦泉水、酒),更不用說早在出發之前,我即已見到節目中有「與頂尖文化領袖對談」香檳午餐會,兩個小時,包括三道菜的午餐及一杯香檳,八百港幣,說實在,我只能佩服。

無愧前衛《沙灘上的愛因斯坦》

對我來說,本次香港藝術節的重頭戲絕對是由羅伯特‧威爾遜(RobertWilson)與菲力普‧格拉斯(PhilipGlass)這兩位劇場與音樂巨摯攜手合作的歌劇《沙灘上的愛因斯坦》,首演於1976年的此作,如今再看還是超前時代,越過類型,十足前衛。《沙灘上的愛因斯坦》的重點不在是「甚麼敘事」,而是「如何敘事」的可能性探索,它的核心就是「結構」與「時間」本身,一個將燈光、舞台、音樂、劇本密合為一「絕對性」的美學文本。

但我坦承對《沙灘上的愛因斯坦》中的「延時表演」技術,還找不到清晰的理解,不過這部作品令人驚奇的燈光設計,角色放慢、重複的動作姿態,都讓我感到時間的延伸,菲力普‧格拉斯的音樂更一向有這種能量,複性的音調(菲力普‧格拉斯說:不存在重複。永遠有某種東西在進行。)不斷迴旋成一種揮散不去的意象,像是體內被放入無盡的迴音,不再只是音符、音調,而是一種抽象的記憶圖景。

在文化創意產業、市場因素的介入下,如今我們是否還能見到如《沙灘上的愛因斯坦》專注思索於劇場美學的作品?

《爆‧蛹》,「三無男子的生存寓言」

《爆‧蛹》的舞台是一間觀眾直接透視進去的劏房,中央擺著一張三層的床,一個壓著一個,其餘空間塞滿家常用品與物件,擁擠感直入眼裡。是本屆香港藝術節委製節目,由天邊外劇團藝術總監陳曙曦擔任導演,編劇是目前就讀於香港演藝學院的湖南青年王昊然,三個同住一室的男子分別是微波、小波、大波,他們要嘛做著低階工作,要嘛好高騖遠愛發夢,直到大波拿出一份有一富豪要他簽下的百萬捐精合約,三個人開始為了誰出勞力誰可以分多少而爭執,原本關係友好的彼此,就從這裡開始出現情誼的裂縫,這也是本劇的爆炸性所在。

記憶中,閱讀這幾年陸續蒐來的幾本兩岸三地「80後」(就是我的年齡所屬的世代欸)之書,80後的苦惱,比例最高的就是「住屋」問題。抑或我會想起曾隨一位香港社區工作者造訪一戶經濟弱勢的新移民家庭,三代同堂委身於約莫十坪大小的空間,廚房的走道窄到只能容下一個人的寬度,而走道盡頭就是洗手間。

劏房是業主將居住單位再切割為更小而且更多的住宅,藉以增加更多收入的方法;可以想見,這類房客主要會是單身人士或者經濟弱勢的家庭。香港的明愛荃灣社區中心於2010年出版的《套房D》,便是從該中心自2008年起累積的一百戶租戶訪談資料濃縮的紀錄成果,圖文並陳地表達香港居住問題。

《爆‧蛹》以劏房的空間景觀隱涉香港擁擠、快速的都會性,相對襯出人心的壓抑與憂鬱,房內彷彿真有一股潮濕腐敗的氣味,這得歸功於設計者。承轉本戲的關鍵物件自然是那紙最後被大波撕碎的百萬捐精合約,但(依前後敘述來看)捐精連帶的「性慾」、「寂寞」之隱喻,展開得不夠有力,有點小題大作之嫌,尤其是最後還高唱國際歌,更有過度渲染之勢(畢竟從頭到尾都沒有拉出清晰的無產階級論調),另外演出場地也比較大,要聚焦並不容易。

一則美國資本主義發展史《美國夢險號》

美國Team劇團《美國夢險號》用音樂劇包裝一則美國資本主義發展的故事,將賭城拉斯維加斯做為中心的象徵地景,鬥爭或者仁愛成了講述美國的兩個悖反角度,已逝的美國食用主義哲家理查‧羅堤(Richard Rorty)曾說:「美國的歷史就是一部戰爭的歷史」。借用這句箴言置入《美國夢險號》的文本,戰爭的意義被擴大了,從美國於十八世紀脫離英國白人獨立建國,到1952年美國首次核試,再到拉斯維加斯象徵的發達資本主義,戰爭既是軍事的,也是經濟的。當然,也包括藉「1952年美國首次核試」的修辭,以及佈置「原爆小姐選美」的娛樂化場景,意圖指涉美國霸權的內部,以及淺碟化的消費社會現實,另一方面也填入西部拓荒、新阿姆斯特丹等地名拉出歷史深度。

劇中的人們在追尋更好的生活的道路上,既充滿夢想,也充滿險阻,路途上。說穿了,無論何一世代,都只是想要有「自己的土地」,但依隨拆毀、建造、再拆毀、再建造的文明進程,這樣的夢想也顯得脆弱。就像劇中人那句令人警醒的歌唱:「But if you believe in vagas , you believe in god.」

不過由於演員在非歌唱時間的身體能量過於薄弱,場面調度顯得枯燥,這個帶著野心(但不夠清晰)的文本,並沒有被流暢地表現出來。

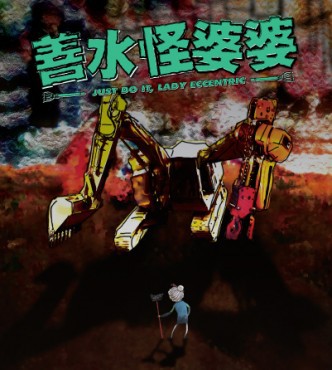

《善水怪婆婆》的都市傳說

早已從澳門劇場友人聽聞香港有位劉銘鏗(綽號:神父)會做厲害的立體書,此次訪港適逢他的最新創作正列入香港話劇團35週年節目之一,說甚麼也要一睹廬山真面目。

善水怪婆婆的故事發生在一座「不日城」裡,在那裡,人們以工作撐起城市未曾停下的發展腳步,善水怪婆婆每日上街清掃,沒有人知道她為什麼這樣做,日子一久,許多臆測的傳言四起,連電視節目也八卦地探討起善水怪婆婆的身世之謎(請想像某台的「關鍵時刻」),最後,怪婆婆平日清掃的那條街,被納入都市規劃區域,開始進行建築工程,怪婆婆也隨之消失,從此她的身影只能佇留於城市人的記憶裡。

台上,劉銘鏗與陳煦莉兩位演員一起述說這個摻雜淡淡哀傷與微微幸福的都市傳說,所有場景盡在劉銘鏗親手製作的立體書中攤現;不誇張,這些立體書無論左翻右翻、前翻後翻,處處有驚喜,讓我在觀看的許多時候(也因為廣東話是我不熟的語言),視線都是放置在兩名演員拿出的一本又一本立體書或其他剪紙,心裡只能佩服。

劉銘鏗說,「幾年前我在另一個演出中創作了怪婆婆的角色,因為在我的生命中曾見過這樣的一位老婆婆,推著一架大垃圾車經過,所以對她的印象非常深刻。這啟發我留意社會上擔當不同角色的人,如果沒有他們的默默耕耘,我們的生活便會改變。」許多年後,這記憶復刻為他的立體書劇場,轉換為都市傳說式的敘事,關懷的溫度並沒有因此冷卻,反倒延伸了更多言說的空間,並且擴展為都市發展的普同議題,雖然小巧但卻深刻。

坦白說,前往香港看戲是有點心虛,因為在我搭飛機的隔日,就是反核大遊行。如果政府能把他們讓核能運轉的決心投注於文化藝術,今天的台灣,也許已經換上了另一副面貌。

文章定位: