熱帶抑鬱:氣候變化與徒勞論─“我真的不知道要如何當一個人類了。”

政治抑鬱從根源上而言是一種體驗,一種我們無法成為自己的體驗;是我們對著破碎與無力發出的抗議哭訴:“我真的不知道要如何當一個人類了。”

2015年12月,一個難熬的下午,雨點啪嗒啪嗒地滴落在灰暗的街道上,像是在為地球唱一首悲歌,五位活動人士聚集在巴黎凱旋門附近,希望迫使全球領導人為拯救未來有所行動,艾莉當時也在場。這個下午正在召開聯合國氣候變化會議,但具體發生了什麼,媒體拍到了什麼,大家看到了什麼,艾莉並不太記得。活動人士一起搭乘巴黎地鐵,就要去鼓起勇氣鬥爭了,大家都感到有些悲哀,因為有時真的太絕望了。人們聊著著心中的困惑、憤怒和絕望;談論著政府會不會有消滅人類的巨大陰謀。其實每個人心裏都清楚,但是沒有人出手阻止。

地鐵位於巴黎街區地下二十米,壓抑而恐怖,就像個蠶蛹。但在這裏人們或許可以說些實話。終於,有人用文字表達了內心的聲音,這是一句漫不經心,但令艾莉刻骨銘心的話:我真不知道要如何當一個人類了。

氣候變化似乎終結了我們現在對人性的理解。

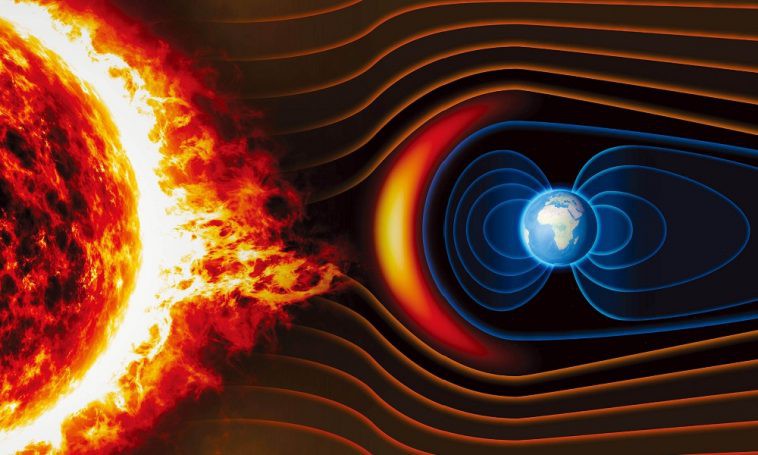

如果不儘快採取保護行動,亞馬遜雨林最終會被燒為灰燼,夷為平地;浩瀚的海洋會腐為污泥,吞沒城市;南極冰原將裂為碎塊,被成片沖走;大片綠茵將成為荒蕪不毛的沙漠。全球氣溫如果上升4攝氏度,一個世紀後的世界與現在將完全不同,就像我們與冰河世紀的世界完全不同。這種混亂是人為造成的,那時倖存的人類會是什麼樣我們無法得知,就像一萬年前第一個薩滿人也無法想像不到我們,他們生活在冰冷的遠古地球。變化之大,令人驚駭:大多數人都有儘量避免過多思考這個問題,因為它難以想像,就像活著的人從不思考死亡。但氣候學家、激進人士和支持者不得不思考,災難已經初現端倪,這引發了一種相似的恐慌:未來,人性可能會消失,這使人性在當下備受質疑。

奇怪的天氣

毫無疑問,我們人類已經生活在普遍的危機之中了。一些未來的危機悄然溜入我們的生活。在這樣的壓力下,氣候活動人士覺得人性喪失了,另一種人性的喪失表現為,大眾選擇面對這種壓力時視而不見。第一艘難民船在地中海沉沒時,數以千計人安居樂業的願望化為泡影,在歐洲大陸生活安逸的人們感到震驚。沉沒仍在繼續發生,但頭版頭條對此的報導卻越來越少。許多人在自己的安逸生活中變得麻木不仁。

2017年1月,某岡比亞年輕人在威尼斯大運河溺水身亡,而現場遊客卻在遊船上放聲大笑,用手機錄影。這絕不人道,同時暗示了面對氣候變化所帶來的實際衝擊,越不首當其衝,人性崩潰的越快。與其他國家相比,英國擺脫沙漠化和大規模饑荒的可能性更高,其政府和非政府的未來規劃都深受“救生艇英國”觀念的影響。所謂“救生艇”,並不是說當數億難民逃離千瘡百孔的南部,英國會利用其相對安全的境況營救一些難民。相反,這裏的“救生艇”源于一種嚴峻的自我保護邏輯——救生艇倫理,這種理論認為,每個人都會為了救生艇上的空間你爭我奪,那麼必定會有一些人不能上船。試想,如果最後一支垂死掙扎的海軍艦隊朝難民船隻開火射擊;如果裹挾著屍體的潮汐已經漲到了不列顛北海,還有任何值得保留的人性麼?

保護氣候十分艱難。氣候保護者們是快樂的,擁有並肩戰鬥的友誼,習以為常的鬥爭,但同時又是沮喪的,試想,人類在反抗大海潮汐,用肉體對抗自然天氣。由於國家監管部門施壓,精神疲憊不堪,一些激進人士放棄了。還在為氣候並肩戰鬥的夥伴們談到一種悲傷:為已經變化的氣候悲傷,為即將承受傷害的人們悲傷,為未來再做什麼都對這些人都無濟於事悲傷。這種沮喪或許永遠存在,又或者會逐漸好轉。這迫使我們面對一個最殘酷也是最基本的問題。

“我真的不知道要如何當一個人類了。”我們曾知道過麼?當人性正緩慢地自我毀滅,瞭解如何成為人類是否只會加速瓦解呢?

空虛世界

許多氣候學家和激進人士說起自己的工作時,都有一種越來越強烈的絕望與無助感——這是一種我們稱之為政治抑鬱的感受。通常,我們認為抑鬱是一種內科疾病,並按此治療,認為服用化學藥物,給予大腦充分的5-羥色胺就會緩解病情;在古代,人們認為憂鬱的原因是體內黑色膽汁過多;因此在對人類心理變化的認識上,現代醫學與古代並沒有相去甚遠。但抑鬱患者談論感受時,描述的則是一種與這個世界失去關聯的狀態。作家蒂姆 · 洛特(Tim Lott)曾寫道,“抑鬱症患者就像透過一塊玻璃看待世界,更準確的說是一塊厚厚的半透明的冰。”一個筆名為瑪麗-昂熱的女士,也是朱麗亞 · 克利斯蒂娃(Julia Kristeva)的精神分析物件之一,她描述的世界是空洞的,只剩下虛無,像是一種巨大無形,令人無法反抗的暗物質。換言之,抑鬱的內心狀態其實是一種精神視界;他們注視著一種巨大的缺憾:沒有希望,沒有未來,也沒有人類生存的可能性。抑鬱患者窺探到了氣候變化後的未來。瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)試圖描述他抑鬱的經歷和感受。“新的東西顯現出來,"他寫道:“一個空虛的世界。”

佛洛伊德認為抑鬱是失去客體(一件事、 一個人、 一個世界)的結果,這種失去感會在內心不斷重複。損失是先到來的。我們認為,政治抑鬱不是由於政治事件造成的人格障礙或抑鬱狀態,而是我們在這個世界中客觀的無能無力轉變為主觀上的內化。我們都隱約覺得,我們的好意應該得到重視,我們都有能力把身邊的事物變得更好;當我們下定決心要做點什麼時,我們所在的社會體制和國家機器卻註定會挫敗我們的行動,這種無力或絕望就是政治抑鬱。

但我們不是卡夫卡筆下的英雄,面對毫不講理的巨大機器除了顫抖別無選擇。人們無法忍受的是,這種機制有其道理——它以相同的邏輯時時刻刻控制著我們的生活。

有時面對殘忍的真相,氣候運動堅持用不屈不撓的樂觀主義對其加以掩蓋:只要我們有政治意圖,災難是可以避免的,我們可沒有時間浪費在悲傷上,這都是事實。但激進分子已經開始承認,他們也需要悲傷。丹尼·巴福德(Danni Paffard)是一位資深維權人士,曾三次在氣候抗議中被捕,一次險些因關閉希思羅機場跑道入獄,她這樣告訴我們,“氣候運動已認識到這是生存問題,並為人們創造了充分討論此事的空間。”我們帶著悲傷生存,帶著政治抑鬱解決問題,而不是壓抑這種情緒。畢竟正如作家安德魯 · 所羅門(Andrew Solomon)所說,”很多時候,抑鬱者表達的是見解,而非疾病;想想吧,我們大部分人都知道這些生存問題,卻不會為此困擾,這才是最奇怪的。”如今“抑鬱現實主義”作品層出不窮,這源于抑鬱症患者有“悲觀而明智”的認知特點。一項1979年的研究中, 勞倫·B.阿洛伊 (Lauren B.Alloy)和林恩·Y.艾布拉姆森(Lyn Y. Abramson)發現,與那些不抑鬱的同齡人相比,抑鬱症被試對“意外事件的判斷力驚人地準確”。

抑鬱症患者首先是拒絕遺忘的人。按照佛洛德理論,當一些事物消失時,哀悼是對其情感聯繫的緩慢釋放,而抑鬱則是拒絕放手。他們抑鬱的不止是氣候變化,還有必須阻止氣候惡化的決心,這也是抑鬱信念的表現:別忘了我們已經失去了這麼多,每天還在失去更多——這一點要牢牢記住。或者正如巴福德所說,“你得牢牢抓住心中利害攸關的東西,去記住為何行動是如此重要。”

幻想世界

今年四月,澳大利亞的海洋生物學家喬恩 · 布羅迪( Jon Brodie )因大肆宣傳絕望登上各大頭版頭條。一次空前的大潮中發生了嚴重的珊瑚漂白現象,導致大堡礁大部分被毀; 布羅迪覺得,最壞的情況以最可怕的方式發生了。“我們已經放棄了,”布羅迪告訴《衛報》。“我畢生都在管控水質,可我們已經失敗了。儘管我們已投入大量金錢,但並沒有成功。”布羅迪用了數十年警告資助他的澳大利亞政府,若不採取有力措施將發生此類事件,但這些政客完全置之不理,布羅迪經一次又一次地失望。

最壞的情況已經發生了,你能做什麼呢?我們與布羅迪通話時他鎮定而坦然,好像完全不知道自己說的話多糟糕。“想看珊瑚礁麼?” 他說,“現在就走。“珊瑚礁太多了,但你必須現在看,因為十年後他們可不長這樣了。”

抱有希望太難了。“我和年輕人一起工作,”布羅迪解釋道。“即使五年前,我覺得我還能激勵他們。現在我帶博士生,但我甚至無法讓他們覺得我們還能做些實事。我們所生活的時代拒絕科學。”令人沮喪的不是無法避免氣候變化,恰恰是可以避免,只要人們能重視每件破壞氣候的小事。巴福德告訴我們,“我年輕時會在倫敦漫步,看看人們每天的生活,我覺得‘所有人的生活都在繼續,好像一切如常,好像末日不會到來。’ 這讓那時的我又失措又憤怒。但現在我只覺得悲傷……一想到這些時刻就悲傷不已。”

布羅迪認為,這場他們自己創造的大災難與其政治愚昧融合得天衣無縫。

想想我們十八年前的政府,再看看如今那些愚昧無知的政客,我既傷心又憤怒。這些人總覺得用煤炭就能解決能源需求,簡直活在幻想裏。到最後,生命總是會延續。或許人類可以走得更遠些,但地球永遠都在這裏。

西蒙 · 路易斯(Simon Lewis)是英國倫敦大學學院的一位氣候學家,對他而言,棕櫚樹是抑鬱的誘因。他向我們解釋,自己不得不結束在東南亞地區的考察工作,沒有其他原因,純粹太令人沮喪了。“保存下來的森林面積極少。在婆羅洲,大多數森林已經變成了種植園。當你乘坐飛機,一連幾個小時看見的都是的農作物,在那裏工作太令人絕望了。他們的觀念就是先砍伐森林,再種植油棕,最後投資獲利;在生存意義上,我只是單純地不想和這些事打交道了。” 他現在改為在剛果工作。“人們問我在這裏就不絕望麼。但你會覺得也只能這樣了,至少那裏的人們仍然和自然環境有聯繫。”路易斯試圖解釋為什麼缺乏應對氣候變化的有效措施:人們不是不在意,而是覺得“只要我們不去想,就是沒有發生,我們知道社會依賴於可以產生糧食的土壤,我們也知道水土流失的危機一直存在。但是我們就是對此閉口不談。

布羅迪試圖創造一個可控的生態系統應對珊瑚礁的損失。“失落感是有的,但我會做些別的彌補這種感覺。我有一大片土地,種植了一片森林,當周圍鳥語花香,蝴蝶紛飛的時候,我感到很滿足。” 人們退而求其次:找尋其他事物,尋找一些我們還可以擁有的時刻。面對龐大的氣候變化,人們只能謀求愈發渺小的事物。“我一直讓自己處於忙碌的狀態,”巴福德說,“這樣我才不會思考這些生存危機。”路易斯指出,“由於我們生活在資本主義經濟體制中,做長期規劃是十分困難的”,與此同時“人們為了降低風險,總是先消耗當下,再擔心未來”,他也採納了一些身邊的短期任務作為解決方案。

保護氣候異常艱難。氣候保護者們是快樂的、擁有並肩戰鬥的友誼,習以為常的鬥爭,但同時又是沮喪的,試想,人類在反抗大海潮汐,用肉體對抗自然天氣。

“不做科學研究的人認為我們每天坐在一起操心各種重大問題,其實我們不會。科學家們想的都是下一筆撥款資金從哪兒來。不用思考宏觀前景也能在工作中找到智力啟發。最近,我突然有了靈感,過去十幾年中發生的厄爾尼諾現象導致氣候異常升高——就是這樣!我需要觀察這種異常高溫對我正在研究的熱帶森林有什麼影響。”

路易斯說他對結果感到震驚。毀滅我們星球的過程是極其客觀的。他甚至開始憐憫提倡使用化石燃料的人:他們的所作所為是有害的,但這種惡行與我們緊密勾連,隨處可見,難以從中脫身。“很多人試圖從內在做出改變,但最終以被外界同化收場,沒有產生任何實質性變化。因為改變是一件異常艱難的事情。“人們對自己耍各種各樣的心理詭計,好讓自己能心安理地做危害社會的事情。”對任何人而言,改變都是一件難事,做重大改變是如此之難,對政府贊助的科學家而言,對境遇越發艱難的活動人士而言,對任何人而言,都是如此。“我會願意像巴布亞新磯內亞人那樣,為了躲避氣候變化而生活麼?”布羅迪自問道。“應該不會。”

政治抑鬱意味著你關注的都是宏觀格局,這種東西既不宏偉也不壯麗,看不見也摸不著。但每天早上醒來時你知道它就在那兒,揮之不去,深入骨髓。“我很驚訝,” 巴福德告訴我們,“我驚訝面對令人恐懼,比人類強大的事物,我們是如此無能。推動我們向前走的是生活瑣事。我們心裏盛不下過於沉重巨大的東西。”我們還能做什麼?我們只是人而已。

萬物皆人?

我們生活在所謂的“人類世”(anthropocene)中。這種觀念認為這是人類的時代,人類不僅僅是一種地球上的生物,而是可以改變地球地質的力量,把自己鐫刻在時間這本書上。人類的力量改變著氣候和各種生物圈;無論在杳無人煙的原始森林,還是在不見天日的海洋,所有生物都在某種程度上被人類重塑了。不管未來發生什麼,或好或壞,我們數十億年存在的痕跡都將被地球記錄,留在大滅絕的一層層碎石和塑膠中。但“人類世”確實是個令人不太舒服的名稱:它似乎暗示著人性將會凱旋,終於要向著宇宙和群星展示其自身的命運。然而,“人類世”其實別有他意: 過分自我的人類,肆意蔓延超出其自身的領地的人類,冒著自取滅亡的風險。若是所謂人類能說得清自己,那麼離消失也就不遠了。

西元前四世紀,有人將一隻拔了毛的雞扔進了雅典的柏拉圖學園。在那之前,柏拉圖(Plato)稱其終於發現了人類的定義,這令所有人歡欣雀躍,也是最早出現的西方知識準則之一:人類是“沒有羽毛的兩腳動物”。諷世者戴奧真尼斯(Diogenes,希臘哲學家)把這只死了的雞扔出去,大聲說道:“請看!這就是柏拉圖所說的人!” 柏拉圖只好另作補充,進一步明確:“人是沒有羽毛,有扁平指甲的兩腳動物。”

你可以看到問題所在:與其他動物不同,人類沒有定式,時而值得稱頌,時而令人憤慨,反復無常;只要你定下規則區分什麼是人類,什麼不是人類,一定會有人跳出來反對。

人類這個概念中存在缺位,不表達任何意圖。“人類”是一個框架,撐著一種連自己都不知自己到底是什麼的生物。這能解釋為何眾多人類的定義都特許其沒有定式:它是可以擁有任何基本屬性的基本屬性。最具影響力的定義來自柏拉圖的學生亞里斯多德(Aristotle),根據他的理解,人類之所以有別於其他生物,是因其持有“理性的靈魂。” 植物只關乎生長,它們知道如何靠著陽光露水為食,動物只關乎本能,根據自然的設計作出反應,奔走遷徙。人類截然不同。我們創造自己的傑作,規劃自己的未來;動物總在應激性地反應,人來卻要先決定自己想要的。但是,我們的欲望無窮無盡。

馬克思曾這樣回應亞里斯多德:他在《德意志意識形態》寫道,“可以根據意識、宗教或者其他任何事物來區別人和動物。” 但有實質上確鑿的區別是:“一旦人們自己開始生產他們所必需的生活資料,他們就與動物區別開來了。”

馬克思的理論中,類本質(Gattungswesen,即物種的存在或物種的本質),並不是一種固定的分類方法,規定符合某些特質才能算作人類;而是存在於生產中,對世界的改造中,以及主體與客體間無限的可變性中。

換言之,我們本來什麼都沒有,一邊前進一邊創造了自己的特質。德里達(Derrida)在《動物故我在》(The Animal That Therefore I Am)中也有相同的理論,有些動物有知覺,有些動物能說話,如說英文的鸚鵡,有些動物會寫字(以德里達的標準);我們只能說人與動物本質的區別是,動物從來沒有真正赤裸過,或真正穿過衣服。“對人而言獨特的東西總是在開始就形成大局,因此,它不會局限於單獨的特質,也完全相同,會結構上會引發一個又一個概念,也來源於一個又一個概念。”

在人類世,這種沉默和非限定性(的倫理)終於成型:沉默會解構一切。達爾文主義通俗易懂,且廣為人們所知,其理論認為,當生物學發展到極致並發生質變時,人性是其分界點,就像生命本身是化學反應發展的巔峰,是由化學變質而成、需要一套全新規則的分界點。人類世的概念就像立在達爾文主義前的一面扭曲的鏡子:人性最終也只是地質學的一部分,終將成為化石。生命並沒有超越自身,而是導致所有生命滅亡的原因——從岩層中來,回岩層中去。

但這個觀點中顯然有些謬誤。畢竟,第一個將在全球變暖中滅絕的動物,就是亞里斯多德所說的有理性的動物。我們從不先思考後行動——我們根本不思考。我們輕率而又災難性地陷入了一個完全隨機創造的世界。

內部的敵人

氣候變化最令人沮喪的是,絕沒有任何人希望它發生——雖然這場災難的推動者是那些憤世嫉俗的宣傳家、冷漠的製造商和草率的國家,但他們從未想過毀滅數十億人類。地球的脆弱、追求利潤的動機、短期思維的主導地位、以及複雜體系的混亂,這一切正塑造著我們的未來,每個和我們聊過的人都指出,抗爭氣候變化時最令人困惑的是,我們的對手究竟有多麼無序:“沒有一點權利是我們能抓住並做出改變的,”路易斯說。它在辦公樓中,在政府大廳中,但也在我們自己的頭腦中。人性中有非人性的部分,我們靠自己的行動無法自救。

反對人類世理論最普遍的理由是,這個崩潰的時代不是人性造成的,而是資本主義生產模式導致的,它來源於人類生產活動,但不是人類的目的。我們應該用別的方式稱呼這個時代:工業世,經濟世或是資本世。或許我們的確應該選用這其中的名字,但不難看出,被這些腐朽的資本結構所工具化的,仍舊是人類本身。在馬克思理論中,有這樣一個術語,異化(Entfremdung),即疏遠或孤立的意思。這個術語常用於討論資本主義生產中具體的異化,即工人的勞動力如何被剝奪,但這個術語放在更宏觀的範圍被賦予了更牢固的含義。從根本上而言,異化是對我們物種本質——即根據我們的意願改造物體的能力——的異化、疏離。在異化中,我們無法成為我們可能成為的狀態,因為我們其實已經定性了。這就是人性為什麼如此危險的原因:思考一隻兔子或鯨是否異化沒有意義,說穿山甲或鸚鵡不像它們自己了也不太可信。只有人類可以不像人本身。但也只有人類有“像或不像”的界限。

實際上,問題並不在於人口過多,而在於人性貧瘠。氣候變化和人類世是現存物種的勝利,是通往滅亡的一次盲目洗牌,但這並不能代表真正的我們。因此政治抑鬱十分重要:僵屍不會感到悲傷,不會感到無助;他們就是這樣。政治抑鬱從根源上而言是一種體驗,一種我們無法成為自己的體驗;是我們對著破碎與無力發出的抗議哭訴。是啊,政治抑鬱者感到他們不知道如何為人了;只能把自己深埋在絕望和自我懷疑中實現願望。如果說人性是在現有環境中做有意義事情的能力,那麼我們確實還不算為人。

沒有什麼是確定的。馬克思提出的非異化的人性願景是超越時間的;只是一種概念上的狀態,是一種藏在現有的不公平之中的可能性;它甚至不需要真正發生。我們自身和行為的真正自治不會主動找上門,也不存在于某種光明的未來中;此刻,在平底線上徘徊的只有死亡。這並不意味我們只能等待宿命,也不是說人類精神會在末日到來時會突然閃耀。這是與學習有關的問題。

要阻止氣候變化,終歸還是要學習——有史以來第一次學習——如何做人。

來源:搜狐新聞網

英國《自然》雜誌近日發表了一項氣候科學最新研究報告,美國科學家通過評估氣候模型認為,到21世紀末,全球變暖將加重,升溫值可能比聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)最大排放場景下的預估結果還要高15%左右,不確定性比之前降低了三分之一。

氣候模型是基於建模系統物理特性輸入假設條件,獲得預測結果的計算模型,是目前氣候研究的主要工具,告知了人類活動與氣候變化之間將可能出現什麼樣的相互作用情景,幫助人們更好地理解氣候變化問題。當前已建立的氣候模型表明,人為排放的溫室氣體將繼續使全球變暖。但是,不同模型預估的升溫狀況卻大相徑庭,這就增加了緩解和適應氣候變化工作的難度。

此次,美國卡內基科學研究所派翠克·布朗和肯·卡戴拉評估了大量可用的氣候模型,並利用地球大氣層上方的能量收支觀測資料作為約束條件。研究團隊將重點放在那些實際類比觀測結果的模型,結果顯示,在最大的排放場景下,利用觀測資料進行約束的模型所預測的21世紀末氣溫,約比IPCC報告的結果高15%左右,而且比之前預測值的不確定性降低了三分之一。

上述結果與其他研究共同表明,當模型受到觀測資料約束時,對21世紀剩餘時間內全球變暖狀況的預測高於此前預期。因此,若要實現任何既定的全球氣溫穩定目標,削減溫室氣體排放的力度應該加大。

文章定位: