中共的江湖與政治(3) —從鄧小平到習近平—中共為什麼要置劉曉波於死地?

一、《零八憲章》只是理性、和平地提出一份政治主張

《零八憲章》在2008年12月發佈,主要宣導的政制理念是自由、人權、平等、共和、民主,要求修改憲法、三權分立、直選立法機構、保障人權等等。

BBC中文記者蔡曉穎在她的專稿《劉曉波如何參與零八憲章》中,提出了一個話題:劉曉波並沒有宣導推翻中共政體,而零八憲章中的內容,多與國家憲法一致,當然,與中共延安時代的宣導更無矛盾衝突之處,那麼,究竟是什麽因素導致劉曉波被處於重刑?

蔡曉穎介紹說:有分析指《零八憲章》主張聯邦共和,建立中華聯邦共和國,是最觸碰中國政府神經的一條」,中共真的對一位異見學者提出的聯邦共和制視若寇讎麽?

現在看來,以顛覆國家政權罪判刑劉曉波十一年刑期,無異於對他判處了死刑,特別是,劉曉波被發現肝癌並很快就進入晚期,仍然無法出境得到有效治療,中共將人權置於自己的政權之下,任意迫害欺淩,全世界都在見證。

海外媒體也有討論,是不是中共蓄意謀殺了劉曉波,當然,現在難以有充分的證據予以佐證,但監獄裏面的食物與環境,對一個身患肝病者來說,誘發更嚴重的病症,也是極有可能。流亡海外的富商郭文貴在視頻中也說過,國安高級官員親口告訴他說,中共不會讓劉曉波活著出去。

如果劉曉波離開了被控制的監獄,他又將成為一個有號召力的政治英雄,特別是獲得諾貝爾和平獎之後,他的每一個行動與公開的話語,都將產生世界性的影響,這當然也會使中共無法忍受。

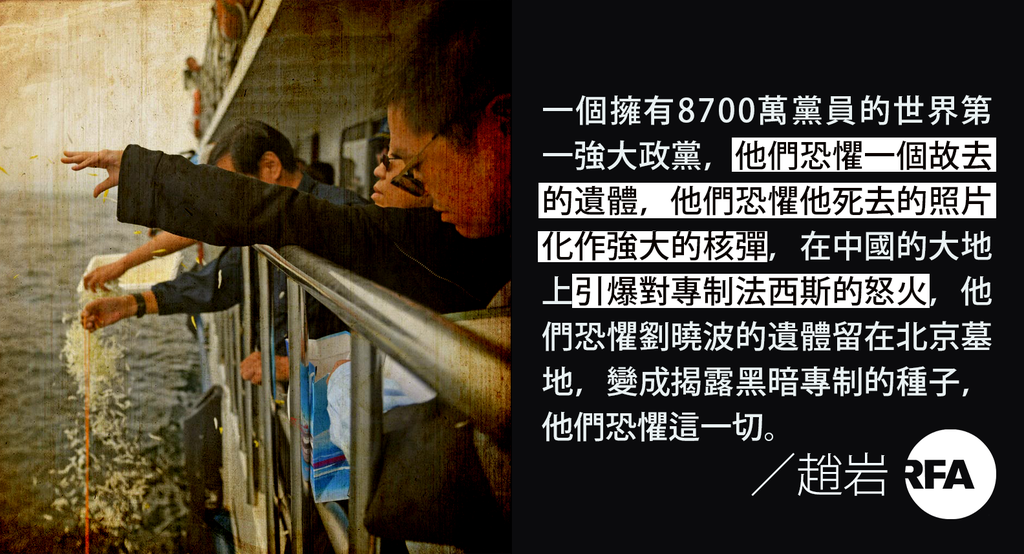

所以,有一點是可以肯定的,中共不願意看到健康的劉曉波獲得自由之身,對他充滿畏懼,因此施加迫害,最終給沒有敵人的和平主義者一個悲劇性的結局。

從廣場和平撤退,到起草零八憲章,劉曉波一直是一個和平主義者,他所做的一切努力,都是促使中共和平轉型,並提供自己的「建設性」綱領文本甚至具體的方案,人們一直有一個疑問:這一切是為什麼?

二、鄧小平、江澤民無意置劉曉波於死地

關於劉曉波,還得從八九廣場說起。

鄧小平要的是奪取天安門廣場,這是一種權力象徵,象徵著他與他的團隊的政治實力,也象徵著他對自己的政治對手趙紫陽等人的政治征服,而屠城,則是手段,同時也是宣誓自己的血性威權獲得勝利,從成立之日起,中共的血性政治一直沒有和平轉變,槍桿子與流血,決定他們的政治生命。

鄧小平政治集團完全清楚,劉曉波與一些學生領袖,不可能掀起這樣大的政治風波,媒體把劉曉波宣傳為民運黑手,也不過是一種象徵性說法,為他入獄找到一個藉口。打擊一個人或一些人,警誡更多的人參與民運。

無論是和平撤離廣場,還是劉曉波入獄後出獄,鄧小平均無意于置劉曉波於死地,鄧小平及其政治繼承人們用的方式是「嚴防死守」,他們不再想用天安門屠城的方式再次製造血案,因為,無論是國家社會,還是他們政治集團,都無法再次承受這樣的風波。

鄧小平與江澤民時代對劉曉波,相比後來胡溫時代對劉曉波零八憲章的處理,可能更「寬容」一些,譬如,他們看到了劉曉波等四君子在勸學生撤離廣場之時的影響與價值,在劉曉波「配合」官方說明廣場上並沒有見到「死人」之後,釋放了劉曉波,此後劉曉波仍然能夠出境。

而從劉曉波後來在臺灣出版的文字看,曉波對其配合中共的見證,有恥感,他沒有聽朋友勸說,通過政治庇護流亡國外,而是回到國內,繼續從事民主運動,某種意義上,他後續的政治行為,都在雪恥,他甚至「希望」有機會入獄,做一個純粹的極權國家的政治囚徒。

大的政治環境與背景還有:鄧小平晚年與江澤民接手政權之時,由於九十年代初的再一次開放,此時的鄧小平要防右,但主要是防止左。中國需要西方信任與市場進入,所以對劉曉波等異見分子並沒有嚴加迫害,所以劉曉波還是能夠在1993年自由出行澳大利亞與美國,並在境外接受紀錄「天安門」製作者的採訪。

某種意義上,劉曉波也是一位「党主立憲」主義者,党主立憲,或者讓中共自我覺悟,兌現歷史的承諾,和平轉型,這對於中國社會與中共本身,都是代價最小,但中共極端保守的意識形態無意於主動政改,1995年2月20日,劉曉波起草並與包遵信、王若水、陳子明、徐文立等共12人連署發表《反腐敗建議書——致八屆人大三次全會》,5月,又和陳小平共同起草《汲取血的教訓推進民主與法治進程——「六四」六周年呼籲書》,並與14人發起連署,這一系列行動招致北京市公安局以「監視居住」的形式對其單獨關押,直到1996年1月才被釋放。

劉曉波第二次被捕:1996年8月,劉曉波與王希哲向國民黨和共產黨提出《對當前我國若干重大國是的意見》,包括兩岸統一的政治基礎問題、西藏問題、關於健全全國人民代表大會制的問題、釣魚島問題等四項,就這麼提出一份和平的建議書,按中共自己的說法,屬於積極的、有建設性的政治文本,也被北京市公安局以「擾亂社會秩序」被處勞動教養三年。

這些相比零八憲章事件,儘管都屬政治打壓與迫害,但並沒有被抬升到一個令人不可思議的高度:這個高度當然就是成為國家公敵,顛覆國家政權罪。

還有一個原因,就是鄧小平在八九屠城之後,還是有一份自信,對知識份子們的言論與追求,只要不至於引發「動亂」,在自己可控範圍內,都不會過於上綱上線,致異見者於死地。

鄧與江當時最大的敵人,當時是趙紫陽,加之江與鄧在權力交接過程中,所以,劉曉波並沒有過於吸引當權者火力,沒有招致致命的迫害。

三、胡溫時代為什麼出手如此殘酷

鄧小平在1989年6月9日講話中說:六四風波遲早會來,遲來不如早來,早來,有我們這些老同志在(大意)。

鄧小平與王震、薄一波等一批所謂的「老同志」,就是敢於殺人放火的革命家,六四風波因為這些老革命家,而變成一場人類史上罕見的災難。如果這些政治老人不在了,如何辦?像胡錦濤這樣的政客,即使想痛下殺手,也會處境危險,因為他們在軍中沒有像鄧小平等人那樣的威望,也沒有那樣的殺機、殺心。

那麼,後鄧小平時代只有次差選擇(不是次優選擇),就是花巨大代價,把任何民主運動的星星之火,消滅於萌生狀態。任何風吹草動,都如臨大敵,對任何政治組織、政治抗議甚至政治動議,都嚴加防範、及時扼殺。對他們來說,無論花多大代價,都由全社會來承擔,無論花多大代價,都比開坦克在北京屠城,受損害更小。

整個江澤民時代,有民運人士成立民主黨派,當局也是毫無留情。但由於當時沒有網路影響力,所以對個別地方形成的政治力量,及時處置之後,並沒有造成重大的社會影響。

再則,江澤民時代最大的迫害與打擊,一是針對極左力量,極左力量對鄧小平開啟的市場化,對江澤民的三個代表「重要思想」予以強烈的反制,江澤民打壓了魏巍等人的中流雜誌、前線雜誌還有理論思潮刊物等,因此無力投入更多的力量,來廣泛地加害民運人士。

而當時整個知識界多捲入市場經濟,或得到市場經濟利益分享,當局與知識界整體上是相對和諧的,或者說是一種比較曖昧的關係,整個知識界無力於政治抗爭改變命運,但可以通過新開啟的有限自由市場,來獲得市場利益與經濟自由。

江澤民另一隻手致力於打擊民間信仰者(法輪功),完全用一種運動整肅的方式,大面積打擊法輪功信仰者,甚至以滅絕人倫的方式,這一打擊,也緩解了江時代對異見者新思潮的打擊,一些人之所以懷念江時代的某種開放,是因為上述多種原因,當然,來自上海的江澤與朱鎔基在觀念上,相對還是能接受西方文明思潮的,特別是市場化與開放,上海人有天然的、習慣性的接受。

江時代對仍然起事的劉曉波,也持續打擊,但並沒有把他看成重量級的政治對手,只是通過監視居住、勞動教養方式,進行迫害。

話題回到零八憲章,這麼一份和平憲章,如果在江澤民時代,也許還是勞動教養或拘禁三五年時間,據劉霞本人介紹,劉曉波自己也沒有想到,這樣一份和平的憲政綱領,會招來如此大禍.對劉曉波的重拳打擊,以所謂的顛覆國家政權罪判十一年徒刑,原因多重。

一是參照1998年(江澤民當政時期)中國民主黨成立者判刑時限,當時的發起人王有才等人均被判十年以上,但在江澤民時代,通過與歐美的政治經濟交易,會不定期釋放政治犯,以換取中共的國際經濟利益,而到了胡溫時代,這一方式幾乎被停止。所以現在人們看到的政治案件,國際社會無論如何呼籲,都無濟於事,中共鐵了心地要嚴厲處置政治領域的挑戰者,哪怕是劉曉波這樣的和平憲政主張者。

二是國際大背景,從東歐巨變,到茉莉花革命,使中共產生巨大的危機感,我記得胡溫當政之初,我曾與一位國務院退居二線的局長聊天,說到國際變局,他非常激動,他認為:民主憲政派上來了,就是要中共人頭落地。他們對齊奧塞斯庫夫婦被處以極刑,感同身受。所以任何萌芽狀態的政治行為,都會被視同顛覆國家政權,要置中共高層於死地。

六四之後,中共保守勢力或極左勢力占上風,他們對西方甚至對改革開放充滿敵意,在將政治經濟主要權力瓜分到自己後代手中之後,形成權貴政治同盟,扛著紅旗悶聲發大財,幾個大家族手上染上了國人鮮血,海外又轉移了巨額財富,整個國家無法和平逆轉。加之江澤民時代對民間信仰的運動式大規模迫害,中共高層極其恐懼政治清算,害怕齊奧塞斯庫的命運與茉莉花革命帶來的後果。

三是,劉曉波如果僅僅發表一篇關於民主憲政的宣言,可能不會受到如此嚴厲的懲處(即使內容中有聯邦制),其一是發起簽名,形成廣泛的社會效應,這對中共來說,就是有組織有「預謀」的政治活動,與組黨一樣,擔憂會引發他們無法預計的後果,必須扼殺于萌芽時期。其二是,憲章涉及對六四(鄧、李家族)、對法輪功的平反(江派與政法系、員警系統),這樣就引發幾大政治勢力的警覺與聯手,使胡溫不得不施以重手。

知情者透露,劉曉波還沒有完全修改好零八憲章,早前徵集到的簽名,或者說第一批公佈的簽名人,還沒有來得及看定稿文本,就被「及時收審」,這顯然並不是看到了零八憲章已產生了重大影響,或引發了社會事件,而是認為,它可能會造成社會事件,必須將重量級人物劉曉波控制住。被收審控制之後的劉曉波,當然成為中共體制內各種勢力刀俎下的政治符號。他們要把自己對國內外敵對勢力的仇視、對可能興起的民主運動的恐懼、對自己家族利益的維護,都集中發洩到了劉曉波身上,殺一人以警天下。

中共體制內曾有一種關於政權危機的說法,就是「擊鼓傳花」,中共政權高危,不知達摩克利斯劍何時落下,所以擊鼓傳花,都在等著鼓聲嘎然停息下來。

極度恐懼生殺機,而這樣的殺性、殺機,對於劉曉波來說,也是被當局以一種擊鼓傳花的方式加害、謀殺。

鄧小平把殺害劉曉波的機會,讓給了江澤民,江澤民把加害劉曉波的機會,讓給了胡溫,胡溫則把劉曉波死亡的契機讓給了習中央。

習中央可以勇敢地讓劉曉波出國救治,以緩解自己的加害之嫌,但習還是被恐懼籠罩內心,他害怕自由的劉曉波,害怕劉曉波的自由,他無法改變體制內的壓力,只能讓世界和平獎得主病死在自己的牢獄中。

所以,我們可以說,從鄧小平到習近平,中共極權政制通過擊鼓傳花方式加害或謀殺了憲政民主的和平精神象徵。他們擊鼓所傳的花,當然是惡之花。用別人的鮮血,塗抹紅色極權的冠冕。

這個政制,就是每一個主事人與當事人,都沒有責任,都沒有良知與恥感。也沒有任何一種力量,可以對其有效懲處。不僅海外民運人士無法參與拯救劉曉波,連國際主流社會,在這一事態上表現,也是非常無力。中國和平的符號象徵被扼殺,全世界都默然承受暴政在邪惡地崛起。

如果沒有自由、民主、法治,劉曉波先生的悲劇,不會是最後一個,各種暴行不會停止。長期對我的折磨,致使身體的傷損已逐漸呈現。而虐待還未停止。如每天規定兩小時放風的權利,都無法保障。伙食差如豬食等等……

黑暗之路--2010年 劉霞

知道早晚有一天

你會離開我

獨自走黑暗之路

我祈求再現那個瞬間

看看記憶中的畫面

希望畫面中的我

在驚恐發呆的時候

光芒綻放

可是我沒有做到

只是緊緊地握住拳頭

不讓一點點力量從指尖流走

這首詩是2010年劉霞寫給獄中的劉曉波的;2017年7月14日,劉曉波死於肝癌的次日,此詩由劉霞的摯友在推特上貼出後在網上廣為流傳。

——轉自新世紀 2017-07-25

劉曉波之死與中國危機

劉曉波之死給一切追求社會進步的人士的心裏蒙上了巨大陰影。這不僅因為劉曉波去世是人類進步事業的一大損失,我以為更重要的原因,就是通過劉曉波之死,人們看到了最不想看到或者說是最怕看到的中國真相。

中國當局為什麼要冒天下之大不韙,在劉曉波生命的最後時刻,再一次羞辱他和他的家人?你可以說他們害怕劉曉波在海外說出他們不想讓世界知道的真相,比如說,中國當局對他的死亡究竟有何責任?但我認為,他們借對劉曉波的羞辱也向世界傳遞了一個重要的資訊,那就是他們其實已經完全不在乎外部世界如何來看他們了。

中國當局的這種態度超出了幾乎所有人的意料,這個事實本身就說明,中國危機發展到了一個新階段。這一發展與郭文貴爆料事件當然有非常重大的關係。郭文貴爆料讓世界看到了中國權貴資本主義的內幕,這些內幕恐怕連中國的統治者自己也不可能完全知道,而一旦曝光,就給中共政權的正當性帶來前所未有的挑戰。

不容易理解的,是中國權貴資本主義如何能夠發展到這樣一種令人難以想像的局面?當王歧山的家人六四後在美國購置房產的時候,他們顯然是為自己安排中共垮臺的後路,不會想到今天這些房產會成為王歧山的政治包袱。而正是中共最高層的家人在海外準備後路的行為,對整個中國各級官員產生了“示範”效應,打開了全面腐敗的大門。

不過,如果沒有美國和西方在六四後對中國權貴資本主義的姑息,也不會有今天的局面。美國對中國的開放,給中國創造了經濟機會,也鼓勵了大量不義之財支撐的海外移民和置產。誰的權勢大,誰的機會也就越多。

從郭文貴爆料的內容看,中國大規模的貪腐,不僅威脅到了中國的內部秩序,也危及到了世界的金融秩序,威脅到了西方國家的法治。中國的內部危機因不義之財的高度資本化、國際化,也轉化成為國際危機。郭文貴爆料揭示了這一驚人的真相,給中國的統治者帶來了巨大的難題,也給美國等發達國家的政府帶來了不小的難題。

郭文貴本人認識到他揭露的真相可能給中國乃至國際秩序帶來的風險,但是他認為自己別無選擇,他甚至認為,他的“郭七條”能幫助習近平走上正確的反腐路線。

習近平還有沒有這樣的選擇機會?從劉曉波之慘死,從王歧山最近高調亮相的事實看,習近平並不認為他有這樣選擇的機會,而只能選擇硬挺到底。這正是劉曉波之死讓許多人感到格外沉重的一個原因。

中國的政權危機因郭文貴的驚人爆料而陡然惡化,而劉曉波之死則提醒我們,中國的統治者為了保住權力願意走多遠。不同於歷史上中國政權的危機,這一次中國的政權危機把無數人的命運都綁架了。這是一個史無前例的挑戰,僅靠義憤和道德空論,顯然不足以應對這個危機。郭文貴在最新一次爆料中,特別強調了當今科技的重要性。中國的腐敗能發展到今天綁架世界的程度,事實上也與科技的發達有很大關係。

那麼,在新的技術中,是否也包含著中國以不同於歷史上大規模殺戮的方式解決政權危機的可能?這就要看有沒有智慧了,不僅要看習近平的智慧,更不能僅指望郭文貴的智慧,而要看更多人的智慧,包括一切華人以及國際社會的智慧。

——轉自自由亞洲電臺粵語部(2017-07-18)

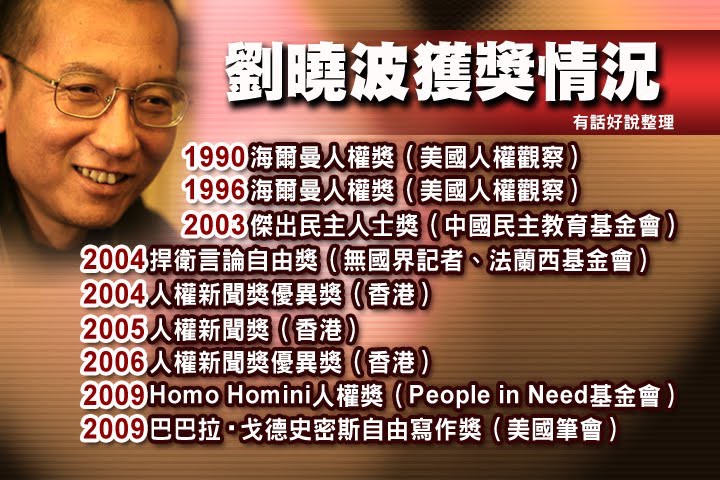

劉曉波(1955年12月28日-2017年7月13日),吉林長春人,中華人民共和國作家、文學評論家、人權運動家、《零八憲章》的主要起草人之一、「三百年殖民地」論提出者、2010年諾貝爾和平獎得主。

劉曉波畢業于吉林大學中文系本科,北京師範大學碩士、博士,曾擔任北京師範大學中文系講師、獨立中文筆會第二屆及第三屆會長、《民主中國》網刊主編,曾經參與六四事件,後被捕入獄。他畢生致力於宣傳政治改革及參與旨在終結中國共產黨的一黨專政的運動而多次被拘捕判刑。

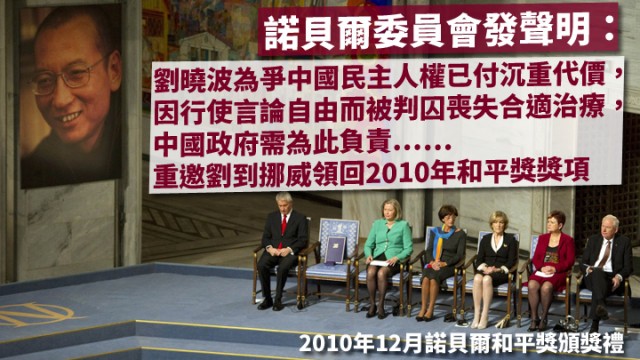

2010年,劉曉波獲得挪威諾貝爾和平獎委員頒發的諾貝爾和平獎,成為首位或第二位(如果算上第十四世達賴喇嘛)獲得該獎的中華人民共和國公民,也是繼納粹德國的卡爾·馮·奧西茨基(1935年)之後,第二例在服刑期間獲得諾貝爾獎的人。劉曉波也是諾貝爾獎歷史上唯一一位從獲獎至辭世始終未能得到任何人身自由的諾貝爾獎得主。

2017年6月,劉曉波因確診患上為肝癌晚期而獲准保外就醫,其後於瀋陽的中國醫科大學附屬第一醫院在與外界隔離的狀態下接受治療。7月13日17:35,醫院當局宣布劉曉波病情惡化並因多重器官衰竭,經搶救無效病逝,終年61歲。

他的遺體在2017年7月15日約6時30分(格林威治時間2017年7月14日晚上10時30分)火化,當天中午海葬。至今外界無法與劉曉波的妻子劉霞取得聯繫。

文章定位: