這是個轉化無休止的地球嗎?(4)

太平洋垃圾帶(Great Pacific garbage patch),又稱“垃圾島”。在太平洋上,北太平洋環流系統是相對靜止的區域,此區主要為副熱帶高壓帶,水流旋轉的方向將周圍的廢物帶進來,導致漂浮物和其破碎物的累積,這些像是漂浮的“雲狀”廢物被稱為太平洋垃圾帶(塊),東方垃圾塊或是太平洋垃圾旋渦。長期來看,許多漂流物是可生物分解的,現在此環流系統中增積了大量的塑膠物和海洋廢棄物。相較於生物分解,塑膠類因光而碎裂成細小的碎片後,這些碎片仍為聚合物,即使破碎得再小,依然很難分解掉。有些塑膠因光照碎裂後,形成另一種污染,因為漂浮廢物和浮游動物相似,被低階異養生物攝取後進入了食物鏈。以2001年的發現為例,大量的塑膠廢物已超越了浮游生物的數量(該區的主要動物),這些塑膠碎片最後進了海鳥和海洋動物的胃。

幾年來,海洋科學研究員查理斯·莫耳(Charles Moore)一直在研究北太平洋環流系統的漂浮塑膠物,他發表的文章中提到,利用0.9x0.15平方米的長方形開口的拖網打撈,統計這些塑膠物的分佈每平方公里約有334萬片,平均重量約每平方公里5.1公斤。拖網深度約10米發現的廢棄物不及實際的一半,原因是拖網被矽藻和浮游生物阻塞。

其他的資料顯示漂浮垃圾塊約莫有德州的兩倍大。研究員Marcus Eriksen博士相信太平洋垃圾塊實際上是兩個迴圈的垃圾塊相連而成。Eriksen博士說此環流系統在加州外海綿延有500海裏,橫跨北太平洋至日本海岸附近。

環流系統位置稍微轉移時,一些由貨輪掉落的漂浮物會離開此環流系統,這些漂浮物預測會有機會被沖上附近的海岸。1990年Hansa Carrier號貨輪的貨櫃因颶風而掉落,裏頭有約8萬雙的Nike運動鞋,這些運動鞋於1992年在加拿大卑詩省、華盛頓州和奧勒岡州陸續上岸,在之後的三年,夏威夷海岸也可見這些球鞋。類似的情形發生在1992年,一艘貨輪掉落了2萬9千至3萬個不等的塑膠黃色小鴨、藍海龜和綠青蛙這類浴缸玩具,1994年則有曲棍球具掉落海上的事件。這些掉落物的流向,也成為全球洋流動向研究的資料來源。許多研究單位請求公民協助提報這些特定漂流物上岸的地點,作為表面和深層洋流的追縱研究。

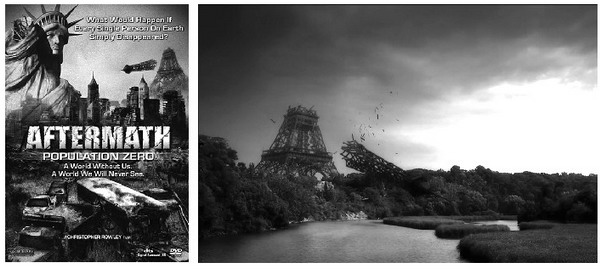

在艾倫·韋曼(Alan Weiman)所著的《沒有我們的世界》一書中,也討論了此大太平洋垃圾塊。

《沒有我們的世界》(The World Without Us)是一部探討如果人類突然銷聲匿跡,自然和人為影響的環境將會怎樣變化從而適應這個沒有人類的世界的非小說圖書。本書作者是美國記者艾倫·韋斯曼(Alan Weisman),本書在2007年由St. Martin's Thomas Dunne Books出版。《沒有我們的世界》的簡體中文版本由趙舒靜翻譯,上海科學技術文獻出版社出版。

《沒有我們的世界》是作者對自己一篇於2005年2月發表在發現雜誌上的文章《沒有人的地球》("Earth Without People")的擴充。《沒有我們的世界》像物理學中的思想實驗一樣,運用想像,描述了城市和建築如何在人類消失以後逐漸變化最終土崩瓦解,人類製造的物品還能在地球上存在多久,餘下的生命又會怎樣演變進化。韋斯曼得出結論,告訴我們:在五百年之內,我們的住宅及其附近將會恢復成為森林;而放射反應堆的廢料、青銅雕像、塑膠製品和雕刻有四位美國總統頭像的拉什莫爾山,將成為我們留給地球人類存在的最長久的證據。

威斯曼先前出版過四本書,還在雜誌上發表過大量的文章.他採訪過各地的學者,科學家和其他領域的專家。通過這些訪談中的語錄,威斯曼解釋了自然環境的效應,以及作為自己預測結果的理論支持。這本書在多個國家翻譯出版。而在美國,這本書也大獲成功。2007年九月的時候登上了紐約時報的暢銷書排行榜第六位以及三藩市紀事報的暢銷書排行榜第一位。而在2007年時代娛樂週刊所評選的10大紀實文學作品中,本書榮登榜首。

在《沒有我們的世界》之前,阿倫-威斯曼出版過四本書。包括1998年出版的以一個哥倫比亞的生態小鎮為主題的《戛沃塔斯:重建世界的小鎮》(Gaviotas: A Village to Reinvent the World),1999年出版的以威斯曼家族從烏克蘭遷入美國為主題的《血統中的回聲》(An Echo In My Blood)。威斯曼為美國的雜誌和報紙做國際新聞記者,寫作的同時他還在亞利桑那大學(University of Arizona)擔任新聞學和拉丁美洲研究學的副教授。這個崗位讓他可以只在春季學期教授一個班級,而剩下的時間威斯曼可以自由的旅行和進行學術研究。

威斯曼創作《沒有我們的世界》的靈感是來源於《發現》雜誌(Discover)的一個編輯,喬西·格勞修斯(Josie Glausiusz)在2004年的一個建議。這個想法在喬西·格勞修斯的腦海裏盤旋了多年,在重讀了一遍威斯曼94年發表在《哈潑斯》(Harper’s Magazine)雜誌上的小說《穿越死地的旅程》(Journey through a Doomed Land)—— 一部描寫烏克蘭北部的切爾諾貝利被遺棄了八年之後的景象的小說,她邀請威斯曼為《探索》雜誌撰寫一個關於此的專題。威斯曼的文章《沒有人的地球》發表於《發現》雜誌2005年二月刊,並被《2006年美國最佳科學作品選集》(The Best American Science Writing 2006)收錄。威斯曼在文中描述了在廢棄的朝韓非軍事區,自然如何發展;在紐約,自然生態怎樣在高樓的夾縫中生存。威斯曼在文中引用他對古生態學家所作的訪談,預測了巨型動物群將會重新出現,而類似波蘭的比亞沃維耶紮原始森林(Białowieża)那樣的植被將會在歐洲和美國東部擴散開去。這篇文章還提到廢棄發電廠、化工廠、堤壩和油罐的未來。

威斯曼的經紀人聯絡了一個聖馬丁湯瑪斯鄧恩出版社的編輯和出版商,希望將這篇論文擴展成一本書。在威斯曼長達23頁的參考書目中,包含有他在洛杉磯時報(Los Angeles Times)上發表的兩篇文章(關於持續有機物污染問題的《赤裸的星球》(Naked Planet)和關於瑪雅文明的《真正的印第安那鐘斯》(The Real Indiana Jones)),和他發表在康得納斯特旅行者雜誌(Condé Nast Traveler)上的一篇文章(關於鑽石開採問題的《荒野中的鑽石》(Diamond in the Wild)),以及《發現》雜誌上的《沒有人的地球》。後來威斯曼周遊英國、賽普勒斯、土耳其、巴拿馬和肯雅各國進行進一步調查研究。《沒有我們的世界》一書中引用了一些他和一些學者的訪談,包括與生物學家愛德華·奧斯本·威爾森(E. O. Wilson)關於朝鮮非軍事地帶問題,與考古學家威廉·羅斯基(William Rathje)關於垃圾場中塑膠的問題,與森林植物學家奧利弗·瑞克漢姆(Oliver Rackham)關於英國植被覆蓋問題,與人類學家亞瑟·戴瑪瑞斯特(Arthur Demarest)關於瑪雅文明的毀滅的問題,與古生物學家道格拉斯·歐文(Douglas Erwin)關於生物演化的問題,以及與哲學家尼克·波斯托姆(Nick Bostrom)關於超人類主義的問題的訪談。

《沒有我們的世界》分為19章,還包括前言、後序、參考書目及索引。每一章都有一個新的主題,如塑膠的可能結局、石油基礎設施、核設施及藝術品。此書從一個科學記者的觀點出發,結合了他的說明和支撐其預言的論據。全書沒有一個統一的敍述性連貫的單一章節概述或主題。

威斯曼的思想實驗包括兩個主題:一是自然如何應對人類的突然消失,二是人類會留下什麼遺產。關於沒有人類時其他生物如何生存的預測,威斯曼報導的是那些人工介入極少的自然環境區域,如比亞沃維耶紮原始森林,金曼礁(the Kingman Reef)及巴爾米拉環礁(the Palmyra Atoll)。他採訪了生物學家艾德華·威爾森(E. O. Wilson),並與朝鮮環境運動聯盟(Korean Federation for Environmental Movement)成員一起訪問了朝韓非軍事區,自1953年以來就很少有人進入過那裏。他通過描述史前動植物的進化過程來試圖想像生命進化方式,但是他也提到了道格拉斯·歐文(Douglas Erwin)曾經告誡過:“我們不能通過觀察倖存活的物種來預測五百萬年後的世界”。有些章節描述了大型動物群,威斯曼預測它們會大量繁殖。他研究了過去200年間的泥土樣本並預測,若未來沒有工業,重金屬濃度和雜質情況。同樣地,他也研究了大氣中的二氧化碳濃度,研究了氣候變化。

借助先前文章材料的幫助,威斯曼用瑪雅文明命運的例子來詮釋固有社會消失的可能性以及自然環境是如何在短時間內消滅社會曾經存在的證據。為了論證植物是如何覆蓋人類基礎設施建設的,威斯曼採訪了水文學者與巴拿馬運河(Panama Canal)的員工,運河需要不斷褒揚,使叢林植物與淤泥遠離水壩。為了證實廢城可為自然讓路,威斯曼報導了烏克蘭的切爾諾貝利(與1986年廢棄)及賽普勒斯的瓦洛沙(Varosha)(1974年廢棄)。他發現,那兩個城市的建築因受到天氣帶來的無法修補的損害而倒塌,同時其他生物找到了新的棲息處。在土耳其,威斯曼將處在快速成長期的伊斯坦布爾(Istanbul)的建築施工與卡帕多西亞的一些地下城市做對比,而前者也是發展中國家大城市的代表。由於伊斯坦布爾(Istanbul)大量的住房需求,許多房屋都用觸手可及的任何材料建造,因此在大地震或其他自然災害時容易倒塌。

威斯曼以紐約市為例概述了一個缺乏維護的城市的衰敗過程。他稱,下水道會阻塞,地下水灌滿地鐵通道,公路下的土石逐漸腐蝕,造成道路塌方。採訪國際野生動物協會(Wildlife Conservation Society)和紐約植物園(New York Botanical Gardens)的工作人員之後,威斯曼認為原生植被將會重新歸來,自公園向外擴散,消滅外來的侵入物種。沒有人類提供食物,老鼠和蟑螂也會無以為生,最終滅絕。

威斯曼解釋道,普通房屋會日益破損,因為積水滲進屋頂,包圍防水板,腐蝕木料,銹蝕鐵釘,牆體就會下陷乃至倒塌。500年後,一座房子只會剩下鋁制洗碗機殘片,不銹鋼餐具,和塑膠把手。萬年之後,只有放射性材料,陶器,銅像,和總統山能夠提供人類存在痕跡。而在外太空,先驅者鍍金鋁板(Pioneer plaques)(由“先驅者”探測器帶往外太空,上刻有地球文明資訊),旅行者金唱片(Voyager Golden Record)(由“旅行者”探測器帶往外太空,上有地球文明音頻資訊),和人類向外太空發射的電波,它們的存在時間會比地球壽命還長。

除了討論人類滅絕後的自然環境,威斯曼還思考了怎樣的突發事件會導致人類滅絕,同時不對建築物和自然環境造成嚴重傷害。他的結論是,這種假設並不存在。他還思考了超人主義(一種智力和文化運動,支持通過使用科技手段增加人的智力,生理和心理能力),人類自願滅絕運動(Voluntary Human Extinction Movement)(這種運動認為沒有人類的地球會更好,所以人類應該自覺停止繁育後代),和約翰A.萊斯利(ohn A. Leslie)的書籍《世界盡頭:人類滅絕的科學與倫理》(The End of the World: the Science and Ethics of Human Extinction)。本書結尾處,威斯曼對計劃生育政策提出了新的看法。他寫道,他承認這項措施“嚴峻殘酷”, “但是歸根結底,任何一個過度消耗資源的物種,都會以滅絕收場。限制生育十分無情,但限制人類的消費本能更加無情。”對批評者的聲音,威斯曼回應道:“我知道談論人口問題會觸動某些人的敏感神經,但是,在我們就現狀的討論中,這個問題缺失已久,而且,各國經濟狀況及人口增長也是我們必須這麼做的動因。(原文如此)”

本書描寫生動、辭藻華美,此寫作風格為人們所廣泛接受,雖時有嚴厲之詞,但卻用詞適當。即使是《華盛頓郵報》(The Washington Post)的評論員邁克爾·葛籣沃爾德(Michael Grunwald)從整體上對它做出的負面評論,也稱該書“簡單易懂而又不失優雅”。《紐約時報書評雜誌》(The New York Times Book Review)詹尼弗·舒斯勒(Jennifer Schuessler)認為,威斯曼“時用宗教語言,偶爾會冷眼指出危險,但更多是熟悉的關於生態報復的詞藻。”紐約時報(TheNew York Times)的珍妮特·馬斯林(Janet Maslin)認為該書運用了“枯燥而平淡的假設風格”,但卻“出奇的琅琅上口”。

在報告技巧方面,卡米亞寫道:“威斯曼的科學報告清晰易懂而又疑惑重重,這正是該書的心臟和靈魂所在”、“像在另一星球上的一個富有同情心和好奇心的觀察者所寫的”。老實人出版公司(Plain Dealer)的卡倫·龍(Karen Long)稱“威斯曼運用一個優秀科學作家的準確而從容的言辭,向人們展示開拓未知領域和揭露驚心動魄的事實的本質。”

一些批評家認為缺乏人性觀點削弱了該書的關聯性。羅伯特·布拉伊萊(Robert Braile)在《波士頓環球報》(The Boston Globe)中寫道:“沒有真正的內容……雖然人們認為該書很吸引人,但除了作者錯誤的前提之外,整個幻想毫無依據,”邁克爾·葛籣沃爾德(Michael Grunwald)同樣在《華盛頓郵報》質疑該假設:對禦宅族來說,解決了上帝存在性、菲姬(Fergie)熱之後,想像後人類星球上出現了人類的足跡確實有趣得很,但對於其他人來說,這類記錄證據的必要性我卻還沒有弄清。”另一方面,在《環球郵報》(Globe and Mail)書評中,阿萊那·米切爾(Alanna Mitchell)找到了社會被動性與資源枯竭和虛榮擬人化的關聯。她評論道:“此書使我們從消極等死中跳脫出來,幫助我們尋找生存方式”。

這本書環境著重點同樣招來一些人的批評。《美國觀察家》(The American Spectator)的克里斯多夫·奧爾萊特(Christopher Orlet)寫道:“環保份子頑固、極端觀點的典型代表”。布拉伊萊認為該書會成為“環保人士的噩夢,批評家對環保運動的惡意中傷可能因此愈演愈烈,說他們關心自然更甚於人類。”環保人士亞曆克斯·斯蒂芬(Alex Steffen)認為該書並未呈現任何新穎的觀點,但是人類突然徹底消失倒是一個很好的框架,儘管此事幾乎不可能,也難以引起共鳴。兩位曾稱該書為“血淚史”的批評家最後還是予其積極評論。《衛報》(Guardian)道:“我們在讀書的過程中學習,去感受人類從地球上消失的好處。”

其他評論家則非常贊成該書環境保護的視角。《南佛羅里達太陽報》(South Florida Sun-Sentinel)的昌西·瑪貝(Chauncey Mabe)稱該書為“近期最讓人滿意的環保書籍之一,沒有自我辯解、危言聳聽或是聽厭了的世界毀滅論。”《加西新聞社》(CanWest News Servic)的湯姆·斯皮爾斯(Tom Spears)則認為:“本書自獨到的視角出發,已不僅僅是我們的肖像。”“又是,訃告是最好的傳記。”

這本書的分類為記錄文學,但一些評論家強調說,最好將它歸類為科幻小說(speculative fiction)。《沒有我們的世界》這本書是基於環境和科學方面的新聞報導完成的。像其他關於環境的書籍一樣,這本書討論了人類對地球的影響。威斯曼的思想實驗關注的是一個假想的後人類世界,也就沒有人類判斷和苦難的干擾。以這樣的思考方法來完成這類作品,“使焦點全部集中落在地球本身上”,這是一種有創造性、客觀的方法。也有其他書籍探討過類似的主題,比如葛列格里·本福德(Gregory Benford)1999年的作品——《悠遠的時間:千年來人類的交流方式》(Deep Time: How Humanity Communicates Across Millennia)。科幻小說作家如H·G·威爾斯(H.G. Wells)(1898年出版的《星際戰爭》(The War of the Worlds)的作者)和約翰·溫德漢姆(John Wyndham)(1951年出版的《三尖樹時代》(The Day of the Triffids)的作者),早前就探討過,如果人類突然消失,那麼城市及其他人造建築可能的結局。相似的,伯克利(Berkeley)的英語教授喬治·R·斯圖爾特(George R. Stewart)1949年的後世界末日科幻小說《地球忍受》(Earth Abides)詳細描述的也是人類文明衰落後出現的情況。

也有人說,威斯曼寫環境類作品的方法沒有給出任何實質性寓意,給出的都是無關緊要的消息,因為他研究的只是一個沒有人類存在的未來。威斯曼在解釋他的方法時說,去除人的因素就去除了“恐懼因素”,它指的是人們擔心做的事實錯的,擔心自己會死掉,這樣讀起來才像幻想,這也是作者的本意Spiked網站的喬西·艾普頓(Josie Appleton)將這本書和“今日的自然浪漫化”聯繫起來,因為書裏將“現代消費主義社會的墮落和超脫”和人類對易淘汰物生產的無知聯繫起來艾普頓還認為,這本書強調了自然力量的隨機性,反對“自然善知”(Nature knows best)這個觀念。

在威斯曼的科幻新聞風格中,使用對學術和專業權威的採訪來證實書中的結論,同時保持一種“冷靜、公正的筆調,以一位觀察家而不是活動家的口吻來寫作”。威斯曼說,他特意避免被貼上活動家的標籤,“我們的一些最優秀的科幻和自然作家的作品只有那些和他們持相同看法的人才會閱讀。對於你所相信的事能獲得一些認可自然是好事,即使這非常嚴肅,但我還是想寫一些東西,人們讀了後……不降低已有情況的意義,也不會輕視它,或將它過分簡單化。”理查·福提(Richard Fortey)寫這本書的評論時,將它和賈德·戴蒙(Jared Diamond)、蒂姆·弗蘭納裏(Tim Flannery)和E·O·威爾森(E.O. Wilson)的作品相比較,寫到“《沒有我們的世界》險些把讀者帶入劫數難逃那種情況的無聊中,因為可憐的讀者在讀了一系列關於人類貪欲的描寫後,那樣的描寫容易對讀者產生強烈影響”。《新政治家》(New Statesman)的馬克·利納斯(Mark Lynas)提到“鑒於大多數關於環境的書籍在不斷的壞消息的重壓下失去吸引力,《沒有我們的世界》積極向上,似乎令人耳目一新”。艾普頓在說明關於這個沉悶主題的樂觀主義時,援引了本書中一位生態學家的話說“地球既然能從二疊紀中恢復,也就能從人類消失中恢復”。

文章定位: